水墨畫之美

水墨畫是中國傳統文化的重要組成部分。它以獨特的藝術語言和表現形式,展現了中國文化的深厚底蘊和獨特魅力,成為了世界藝術寶庫中的瑰寶。

水墨畫是由水和墨調配成不同深淺的墨色所畫出的畫,被視為中國傳統繪畫,也就是國畫的代表。也稱國畫,中國畫。水墨畫通過水與墨的完美融合,根據不同比例的調配,呈現出濃、淡、干、濕、焦的氤氳效果。基本的水墨畫,僅有水與墨,黑與白色,但進階的水墨畫,也有工筆花鳥畫,色彩繽紛。

水墨畫的起源和發展

水墨畫的起源可以追溯到戰國時期。當時,人們用墨在絹布上作畫,這種繪畫方式被稱為“墨繪”。到了漢代,隨著書法藝術的發展,畫家開始運用筆墨的韻味來表現畫面的意境。到了唐代,山水畫、花鳥畫等繪畫流派逐漸成熟,水墨畫的基本技法和風格也基本確立。宋代是水墨畫的黃金時代,畫家們在繼承傳統的基礎上,不斷創新,繪制出許多膾炙人口的名作。元明清三代,水墨畫在技藝上更加成熟,畫風也更加豐富多樣。千余年間,無數的繪畫藝術家用卓越的筆墨技法,豐富的繪畫理論,在山水、人物、花鳥等不同畫科中一起構建了中國水墨畫的脈絡,并在不斷演變中發展傳承至今。

水墨畫的特點

1.以墨為主,以色為輔。水墨畫的主要特點是運用墨汁進行繪畫,注重墨色的深淺、濃淡和層次感。墨汁的流動和滲透,使得畫面具有了獨特的韻律和生命力。

2.強調意境,追求神韻。水墨畫注重表現畫家的情感和思想,追求意境和神韻的傳達。

3.講求筆法,注重線條。水墨畫的線條講求力度、速度和節奏,強調筆法的運用。線條的粗細、長短、曲直、疏密等變化,以及干濕、濃淡、剛柔等效果,都能表現出畫家的個性和情感。

名作欣賞

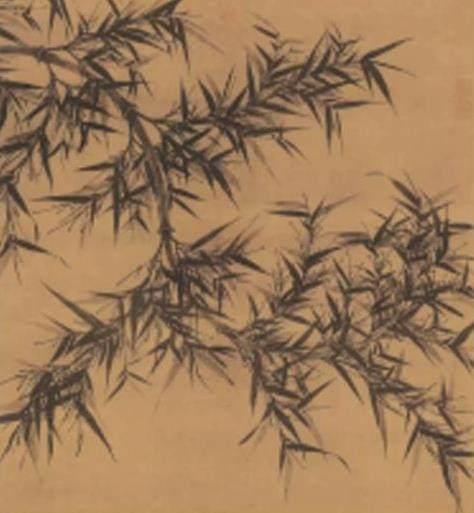

《墨竹圖》

《墨竹圖》是北宋畫家文同創作的一幅絹本墨筆畫,現收藏于臺北故宮博物院。

此圖以倒垂竹枝為主體,竹葉和竹枝從左上方垂下,出枝微曲取橫空之勢,著葉不多,但疏密有致,其莖多新枝,竿、節、枝、葉均以水墨單色一筆畫出,生趣蓬勃。在宋代文人眼中,竹可以言志,更可以寄情,文同創作這幅畫的目的也是宣泄情感和抒發胸懷。

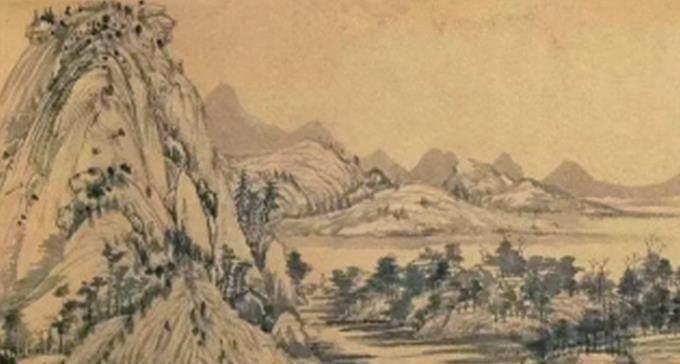

《富春山居圖》

《富春山居圖》是元代畫家黃公望于1350年創作的紙本水墨畫,是中國十大傳世名畫之一。

此畫以橫幅長卷的形式,描繪了富春江兩岸秀麗的山光水色。峰巒坡石隨勢起伏,山澗深處清泉飛瀉。在群山環抱中,茅屋村舍參差其間,漁舟小橋錯落有致,真可謂人隨景遷、景隨人移。此畫集中體現了作者勾勒、皴擦、點染的高超技法,達到了爐火純青的境界,被譽為“畫中之蘭亭”。

《奔馬圖》

《奔馬圖》是徐悲鴻于1941年創作的紙本設色畫,現藏于徐悲鴻紀念館。

《奔馬圖》所繪駿馬由遠及近,飛奔而來。畫家采用大角度透視的手法,以騰空的一只后腿和交叉在一起的前腿,展現奔馬疾馳的速度。這匹奔馬,雖然體格消瘦,但卻筆力遒勁,力透紙背。彎刀般的腹背,有彈力的馬鬃,前伸的雙腿和馬頭有很強的沖擊力,沉著而奮勇。徐悲鴻還在中國畫筆墨的造型中融入了西畫的解剖和透視學。

《墨蝦》

《墨蝦》是1942年齊白石創作的水墨畫。此畫中蝦的數目雖多,卻穿插有致,絲毫不顯雜亂。作者利用水墨的濃淡變化,不僅使畫面具有豐富的層次感,也生動地展現了每只蝦的結構,及其各異的姿態,體現出作者對生活認真細致的觀察和體驗,及其運用筆墨的技巧和能力。此圖雖然沒有任何背景陪襯,卻仍能令觀者感受到群蝦在水中暢游的怡然自得之情,其旺盛的生命力躍然紙上。