最后一個火星人

一

這天晚上和平時(shí)沒什么區(qū)別,我參加完一場無聊的宴會后回到了本地新聞編輯部。此時(shí),本地版主編卡爾根從他的獨(dú)立辦公室走了出來。

“你們誰認(rèn)識巴尼·韋爾奇?”他沖我們問。

愚蠢的問題!巴尼的酒吧就在報(bào)社街對面,記者們都跟巴尼熟到能管他借錢的地步了。所以我們都點(diǎn)了頭。

“他剛打電話過來,”卡爾根說,“說他那兒有個家伙說自己是從火星來的。”

“ 喝醉了還是發(fā)瘋了?”斯萊珀想了解一下。

“巴尼不知道。不過他說如果我們過去找那家伙聊一下,沒準(zhǔn)兒能搞到一樁趣聞。”

斯萊珀立即說:“我去。”

但卡爾根的眼睛落在了我身上。“ 你有空吧, 比爾?”他問,“這事兒要有的寫,也得是一篇笑話。你寫這種人物故事用詞還都挺幽默的。”

“行,”我嘟囔著,“我去。”

二

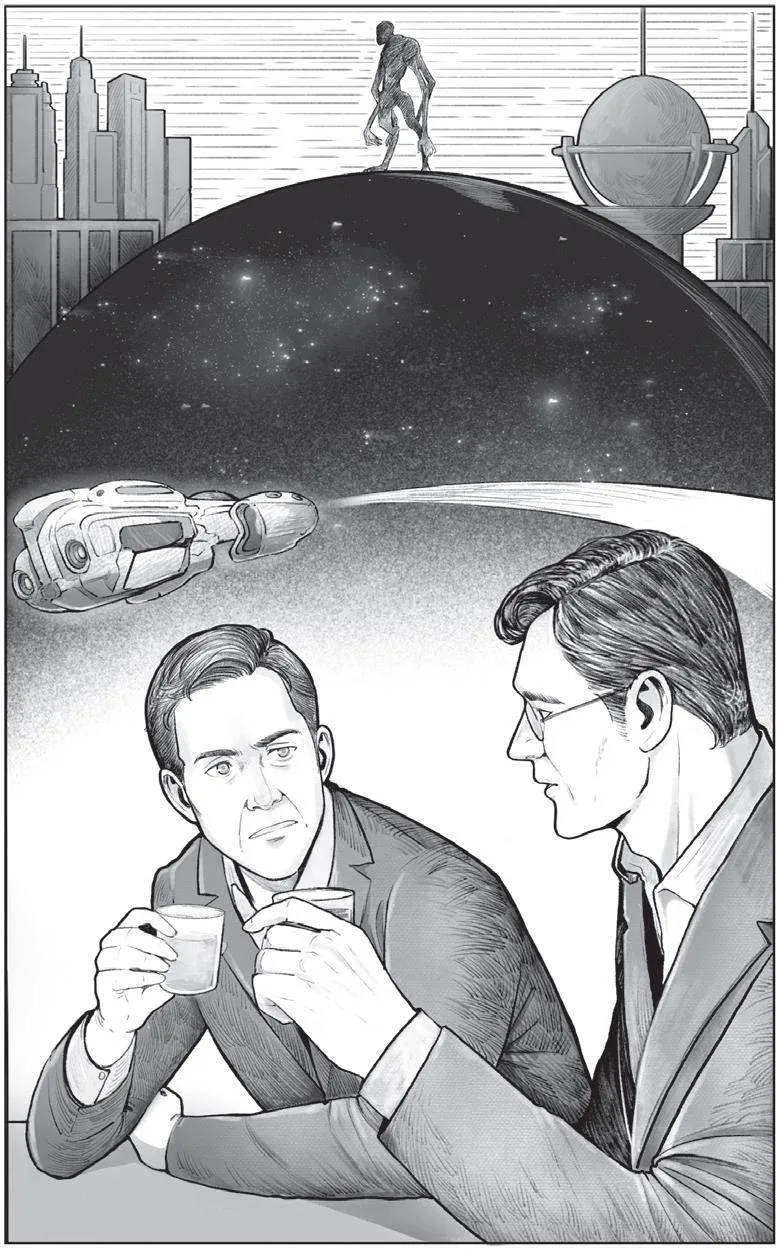

走進(jìn)巴尼的酒吧,我四處觀望。除了吧臺后面的巴尼,只有一個身材瘦弱、臉色蠟黃的高個子男子獨(dú)自坐在卡座上,愁眉苦臉地盯著一個快要見底的啤酒杯。

我走到吧臺,對巴尼說:“坐在那里的悶悶不樂的大高個兒就是你跟卡爾根說的火星人?”

他點(diǎn)了下頭,然后給我倒酒。

“他知道有個記者要采訪他嗎?”我問他。

“他說自己是兩個小時(shí)前從火星上來的,還說自己是最后一個活著的火星人。他不知道你是記者,但他準(zhǔn)備好跟你說話了。我告訴他我有個朋友比一般人都聰明,能在這件事上給他一些好建議。”

“知道他叫什么了嗎?”

巴尼做了個鬼臉,“ 揚(yáng)加安·達(dá)爾,他說的。”

我把酒喝掉,說道:“巴尼,給我們盛兩杯啤酒。”

我拿著啤酒走向卡座。“達(dá)爾先生?” 我說,“ 我是比爾·埃弗里特。巴尼告訴我說你遇到了一樁麻煩事,沒準(zhǔn)兒我能幫到你。”

“ 請坐, 埃弗里特先生。” 他用緊張的雙手抓住我剛給他買的那杯酒。“ 非常感謝你請的啤酒。”

“ 我想你會認(rèn)為我瘋了,”他說,“可能你是對的,不過……你是醫(yī)生嗎?”

“不完全是,”我告訴他,“叫我心理咨詢師吧。”

“ 你認(rèn)為我精神失常了嗎?”

我說:“ 大部分精神失常的人,是不會承認(rèn)的。我還是先聽聽你的故事吧。”

他喝了一大口酒后把杯子放下說:“ 我是火星人,最后一個。其他人都死了。就在兩個小時(shí)前,我看到了他們的尸體。”

“這樣嗎?你怎么到這里來的?”

“我不知道。我只知道我們曾經(jīng)有一億人口,現(xiàn)在只剩下我一個人了。我開著一架塔爾甘,去了三個最大的城市看過。所有人都死了。我沒辦法掙脫那種恐懼的感覺。”

“我能想象到。”我說。

“你不能。當(dāng)然,它反正也是一顆瀕死的星球。兩個世紀(jì)以前,我們有三十億人口。克里爾病是一種沙漠風(fēng)造成的疾病,科學(xué)家沒辦法攻克它,它讓我們的人口數(shù)量縮減到之前的三十分之一。”

“那你們那些人的死因,是克里爾病嗎?”

“不是。當(dāng)一個火星人死于克里爾病時(shí),他的身體會變得枯槁萎縮。但我看到的尸體都沒有萎縮。”他哆嗦著喝完了剩下的啤酒。

我對著巴尼豎起兩根手指。他正望向我們這邊,看上去有點(diǎn)兒擔(dān)憂。

我的火星朋友繼續(xù)講著,“我們以為來到地球或者其他星球,就可以躲過克里爾病。所以我們試圖開發(fā)太空旅行技術(shù),但是沒成功。”

“你們沒開發(fā)出太空旅行技術(shù)嗎?那怎么……”

“我跟你說了這件事讓我抓狂。我不知道我是怎么到這里來的。我是揚(yáng)加安·達(dá)爾,一個火星人,但我在這具身體里,這事兒快要把我逼瘋了。”

“在這具身體里?”

“ 這不是我。你不會以為火星人長得和地球人一模一樣吧?我有九十厘米高,體重大概相當(dāng)于地球上的十八千克。我有四條胳膊,每只手有六根手指。我所在的這具身體——它讓我感到害怕。”

“那你怎么會說英語呢?”

“某種程度上說是可以的。這具身體叫霍華德·威爾科克斯,是一名會計(jì)。它和這個物種的一名雌性結(jié)婚了。我得到了它所有的記憶,也能做任何它能做的事。某種程度上講,我就是它。我延續(xù)了這具身體的愛好,喜歡啤酒。而如果想起這具身體的妻子——嗯,我愛她。”

“ 這件事是什么時(shí)候發(fā)生的?在那之前你懷疑過自己是火星人嗎?”

“懷疑?我就是火星人。現(xiàn)在幾點(diǎn)了?”

我看了一眼巴尼的掛鐘,“九點(diǎn)多一點(diǎn)。”

“那這時(shí)間比我想的要長一點(diǎn)了,是三個半小時(shí),我發(fā)現(xiàn)自己在這具身體里是在五點(diǎn)半的時(shí)候,因?yàn)樗谙掳嗷丶业穆飞稀!?/p>

“那你……它回家了嗎?”

“沒有。那不是我的家。你不明白我也不怪你。我繼續(xù)行走,然后我——霍華德·威爾科克斯口渴了,我就走進(jìn)來想喝一杯。我想可能酒保能給我一些建議,于是就跟他聊了起來。”

我把身體從桌子上探過去。“聽著,霍華德,你本來要回家吃晚飯的。你不給你老婆打個電話的話,她會以為你出了什么事。你打了嗎?”

“當(dāng)然還沒有。”

“ 你最好打給她,” 我說,“有什么關(guān)系呢?不管你是揚(yáng)加安·達(dá)爾還是霍華德·威爾科克斯,有個女人正坐在家里為你或他擔(dān)憂呢。就告訴她你到家之后會跟她解釋的,不過你現(xiàn)在沒出什么事。”

他恍恍惚惚地站起來,朝電話亭走去。

我走到吧臺,巴尼說:“他是不是……呃……”

“我還不知道呢。”我說,“里面有些事我還沒搞清楚。”

三

我回到卡座。他笑了,“她吵起來比癩蛤蟆還瘋。如果霍華德·威爾科克斯真的要回家的話,他最好能講個好故事。”

然后,他喝下一大口啤酒,又恢復(fù)到緊張狀態(tài),盯著我。“或許我應(yīng)該把這件事是怎么發(fā)生的從頭告訴你。我被關(guān)在火星上斯卡爾市的一個精神病院房間里。他們很長時(shí)間都沒給我送飯吃,我就把門下邊地板上的一塊石板撬松,用了三個火星日逃了出去。我在那棟樓里踉蹌著走來走去,直到找到放食物的房間,就吃了起來。然后,我走到樓外一看,街上躺滿了腐爛的尸體。”

他用雙手捂住眼睛,“我去別的樓里的房子看了,很奇怪,所有人都是死在室外的,也沒有一具尸體萎縮。然后,我偷了架塔爾甘,它有點(diǎn)兒像你們的直升機(jī)。我想其實(shí)也不算偷,因?yàn)樗呀?jīng)沒有歸屬了。然后我飛往贊達(dá)爾——火星最大的城市,那里有一大片開闊的競技廣場,它有地球上2 平方千米那么大。所有贊達(dá)爾人看上去都在那里,躺在一起。”

“ 在廣場中央的一個平臺上,我發(fā)現(xiàn)有根用純銅制作的圓柱,上面有一個鑲嵌著寶石的按鈕,一個穿著藍(lán)色禮服的火星人倒在圓柱腳下,正好在那個按鈕的下方。就好像是他按下了按鈕,然后其他人和他一起死了。接著我也按了一下那個按鈕,我也想死,但是我坐在了地球上的一輛有軌電車?yán)铮谙掳嗷丶业穆飞稀?/p>

我向巴尼打了個手勢。“聽著, 霍華德,” 我說,“ 我們再喝一杯,然后你就回家找你老婆去。如果你識相的話,就買點(diǎn)兒糖果或鮮花帶回去,然后在回家路上編一個非常好的故事——不能是你剛才跟我講的那個。我會告訴你這可能是怎么一回事。我們對人類的心靈世界知之甚少,這里面有很多奇怪的事情。你想知道我是怎么看待你這種情況的嗎?”

“怎么看?請給我個解釋”

“霍華德,我覺得你能把自己逼瘋,如果你繼續(xù)任由自己這樣想下去的話。就假設(shè)這里有一些合理的解釋,然后把它忘掉吧。我來瞎猜一下發(fā)生了什么。”

巴尼端著酒來了,等他走回吧臺,我說:“霍華德,可能是有個叫揚(yáng)加安·達(dá)爾的人——我是指一個火星人——今天下午在火星上死了,可能他真的就是最后一個火星人。在他死的那一刻,靈魂混入了你的靈魂里。假設(shè)事情就是這樣的,如果你還有懷疑就多照鏡子。回家擺平你老婆,然后明早去上班,把這件事忘掉。你不認(rèn)為這是最好的主意嗎?”

四

我們喝完酒之后,我把他送上了出租車。之后,我回到報(bào)社,走進(jìn)了卡爾根的辦公室。

關(guān)上身后的門,卡爾根問:“怎么回事?”

“ 他是火星人, 沒錯。他也是留在火星上的最后一個人。只不過他不知道我們來這里了,他以為我們都死了。”

“可是怎么會——怎么會把他漏掉的?”

我說:“他是個低能兒,住在斯卡爾市一家精神病院里,沒在室外,所以運(yùn)載我們靈魂穿越太空的心靈傳輸射線沒有照射到他。他從自己的房間里逃出來,然后找到了贊達(dá)爾的那個平臺,按下了那個按鈕。”

卡爾根輕輕地吹了聲口哨,“你告訴他真相了嗎?”

我搖了搖頭,“沒有。我猜他的智商也就十五左右。不過這已經(jīng)和一般地球人的智商差不多了,所以在這里過日子還是沒問題的。我讓他以為自己真的是那個湊巧被他的靈魂撞上的地球人。”

“ 幸好他走進(jìn)了巴尼的酒吧。我一會兒就給巴尼打電話,告訴他事情已經(jīng)解決了。”

“在我們接管這里之前,我會負(fù)責(zé)盯著他的。”我說,“之后我們還是得再把他收容起來。不過用不著殺他,我還是挺高興的,畢竟不管是不是低能兒,他都是我們中的一員。”

我回到編輯部,斯萊珀出去了,辦公室里的其他同事都問我搞到新聞沒。

“沒,就是個醉漢在撒酒瘋。我挺驚訝的,這種事巴尼都要打電話。”

(摘自《科幻世界》2024 年4 月上半月刊,本刊有刪節(jié),宮可可圖)