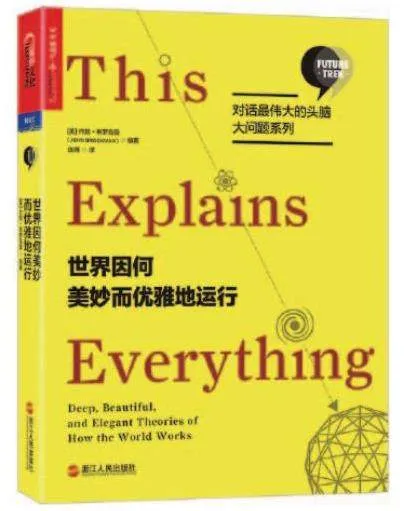

世界因何美妙而優雅地運行

【內容簡介】

世界因何美妙而優雅地運行?本書編者約翰·布羅克曼召集了146位世界著名的科學家和思想家來回答這個“大問題”,并把他們的答案和論述集結成書。

這本書將帶你認識這些“最偉大的頭腦”,看他們在思考什么樣的問題,從而開啟你的腦力激蕩。他們都是各個領域的“科學明星”,包括世界著名進化生物學家理查德·道金斯、語言學家史蒂芬·平克、生物地理學家賈雷德·戴蒙德、互聯網思想家凱文·凱利、社會網絡學家克萊·舍基等。

天空為什么是藍色的?

晶體的優雅如何體現出普遍的數學法則?

是什么讓摩爾定律成為可能?

鳥類是恐龍的直接后裔嗎?

為什么我們感受不到地球在運動?

……

在這本書中,你會找到更多讓世界美妙而優雅運行的奧秘!

生命是一組數字代碼

馬特·里德利(科普作家,牛津大學動物學博士,國際生命中心創始主席)

如果今天,再讓我像1953年2月28日那天的清晨那樣,認為生命是一個極具深奧玄妙的課題,已經非常難了。在那一天的午餐時分,人類對生命的認知驀然發生了翻天覆地的變化。

回顧在此巨變之前所有對“生命是什么”這個問題的回答,你會發現,作為地球上的一個物種,人類一直在苦苦追尋這個答案,卻始終不得其解。生命是由具有特異性和復雜性(主要是蛋白質)的三維物體構建而成的,生命可以準確地進行自我復制。這是怎么實現的?你如何著手設置一個三維物體的復制?你怎么才能讓這個復制品以一種可預測的模式,保持不斷地生長和持續地發展?對這樣一個嚴肅的科學性問題,我們絕不能憑空猜測答案。

奧地利物理學家埃爾文·薛定諤(Erwin Schrodinger)曾經嘗試過尋找這個答案,但他卻求助于與此毫無關聯的量子力學。千真萬確,薛定諤運用了“非周期性晶體”(aperiodic crystal)這個術語,假如你見多識廣,就能夠把非周期性晶體視為一組線性代碼,但我想要想做到這一點,光見多識廣可能還不夠。

雖然剛才討論的問題讓人迷惑不解,但謝天謝地,人類終于意識到DNA在生命進程中發揮了至關重要的作用,因為DNA是那樣簡潔明了。在1953年2月28日之前的所有那些對生命的胡亂解釋,都與人類揮手作別。不過,這些解釋倒是在原生質和生命力方面給予了人類洞察力。

接踵而來的是雙螺旋結構,對此最直截了當的理解便是如弗朗西斯·克里克幾周后給他兒子的信中所寫的那樣,“雙螺旋結構是某種類型的代碼”,數字的、線性的、二維類型的,它們可以無窮組合并能瞬間自我復制,這便是你所需要的全部答案。

以下是克里克信函的部分節選,寫于1953年3月17日:

我親愛的邁克:

沃森和我可能得出了一個最為重要的發現……現在我們堅信DNA是一組代碼,即基礎或叫作字母的排列順序使得一個基因有別于另一個基因,就像印刷的一頁紙不同于另一頁一樣。你可以從中獲知大自然是如何進行基因復制的。如果把一個擁有兩組基因的鏈條分拆為兩個單獨的基因鏈條,并且每一個鏈條都可以和另一個鏈條聚合在一起,那么,因為腺嘌呤(A)與胸腺嘧啶(T)總是一對,鳥嘌呤(G)與胞嘧啶(C)也是一對,我們便能夠獲得之前兩組基因的復制品了。換言之,我們相信自己已經發現了生命之所以能代代相承、生生不息的奧秘……你肯定能明白沃森和我是多么的欣喜若狂。

從沒有過一個謎題,像生命的奧秘這樣,在清晨時分還如此讓人迷惑,而到了解開謎題的午后,又讓人覺得答案如此顯而易見。

我們真正需要的是幫助

塞利安·薩姆納(英國布里斯托大學生物科學學院高級講師)

我經常會和孩子們玩一個游戲,游戲的名字是“猜猜我是誰”:想出一種動物或一個人,或一件物體,然后試著將它描述給另一個人,但不能直接告訴對方。對方需要猜測你描述的是誰或是什么。要玩好這個游戲,你不得不融入其中、繪聲繪色地講故事:它是做什么的,你對它有什么感覺,你認為它怎么樣和對它有什么期盼。

現在我們也來玩玩這個游戲。讀讀下面的人物場景,看看你是否能猜得出來他們是誰、從事什么樣的工作。

這不公平!媽媽總是說我礙手礙腳、游手好閑,她再也沒法忍受與我生活在一起了。但是,我喜歡與家人同處一室,我壓根兒不想離開。為什么要冒著離開家的風險呢?誰知道外面會有什么不測風云呢!媽媽說如果我非要賴著不走,我們需要某種“膠水”來保證我們不被分開。現在的情況是,膠水昂貴,媽媽沒有時間和精力來生產這樣的膠水,因為她忙于生產后代。但我有個想法:讓我負責生產這膠水,用一點點細胞壁(媽媽應該不會介意),再加上一些糖蛋白(這些糖蛋白有點黏,所以我答應媽媽完事后會洗手),就大功告成了!這樣我們就有了一個完美的、舒適的細胞外基質!只要媽媽源源不斷地給我帶來更多的兄弟姐妹,我就會欣然地去做大部分的工作。昨天晚上我把這個想法告訴了媽媽,你猜怎么著?她說好的!但她還說,如果我食言的話,她還是會把我轟出家門。果然天下沒有免費的午餐啊。

“我”是誰?我是由一個單細胞漸變成的多細胞。如果“我”想要和自己的家人聚在一起,那么就有人會因此而付出代價,那就是細胞外基質。如果通過自己家人來復制自身的基因,我也能從中受益的話,我并不介意付出勞動。

可能這個故事確實挺難理解的,那就換一個:

我或許就是你說的那種喜歡做媽媽類型的人。我喜歡生一堆孩子,我今年可能已經生了不少,至少我的孩子們都這么說。但看起來我樂在其中。當然,我會給予每個孩子同樣的愛。但真的是非常辛苦,尤其是他們的爸爸不在家的時候。如果我得不到身邊人的幫助,我最小的孩子就無法保住。我的身邊都是嗷嗷待哺的孩子,我壓根兒沒有時間打掃房間。所以我會在某天跟老大說:“怎么樣啊,孩子?可不可以幫一下媽媽?在我幫你多生出幾個弟弟妹妹的時候,你出去找些吃的。記住,孩子,我這么做是為了你好,你的這些弟弟妹妹會在將來報答你的。有一天他們中的一個會像你老媽一樣也成為母親。想想看,即便以后你我都不在人世了,我們仍然可以從她那里獲得好處。如此一來,你就不用再擔心性生活、男人或精子這些雜七雜八的事情了。媽媽這里有你想要的一切。你現在需要做的事情就是把我們喂飽了,然后把家里打掃干凈。好孩子,你趕緊出發吧,記住別跟陌生人說話,尤其是男人!”

“我”是誰?“我”是搭建社群的一只昆蟲。如果“我”獨自筑巢,在“我”不得不外出覓食時,“我”只能留下幼小的、無還手之力的孩子在家中。如果一些大的孩子能夠幫“我”,他們可以外出尋找食物,而我就能夠留在家里保護幼小的孩子。這樣的話,“我”就可以有更多的孩子,孩子們也會喜歡,因為這意味著他們更多的基因可以通過自己的弟弟妹妹們傳遞。不管怎么說,對現如今的年輕人而言,在外面的世界生活相當艱難,宅在家里則沒有那么危險。

在上面的描述中對細節略做調整,“我”也同樣能成為一個基因組的基因,或是成為真核細胞的原核生物。

在進化的游樂場里,我是同類基本物體中的一分子,我是通過互助與合作的進化而來,我是主要的變體,以此形成各種生物復雜性。我之所以出現,是因為我要幫助那些與我類似的物質,我們統一分工協作,我們之間也會有爭執,但我們會通過合作平衡彼此間的沖突,偶爾使用強硬的態度來讓反對者遵從自己也并不會出差錯。我會出手相助的原因并非是因為我感覺良好,而是因為我能從幫助他人中受益。我的小秘訣是什么呢?我愿意出手幫助自己的親人,因為通過我們共同分享的基因,他們最終也會拉我一把。我樂于接受從獨來獨往到分工協作這樣的改變,這讓我感覺甚好!

合作與互助行為的進化,是一種簡潔而優雅的理論,它解答了大自然為何如此繁復多樣與精彩奇妙。它不僅限于妖媚的貓鼬或是毛茸茸的大黃蜂。它是一個普遍現象,涵蓋了大自然中的一切好壞與美丑,并生成生物的各個類別,從而形成了這個無奇不有的大自然。獨立進行復制個體的群體,比如基因、原核細胞、單體細胞和多細胞生物,會基于它們自身的需求,重新聚合在一起,形成嶄新的、更為繁復的個體。這種新的個體集合只能作為一個整體進行復制。如果分開每個部件,它們將無法正常運行或是將基因傳遞給下一代。

大千世界中簡潔而又優雅的法則,闡釋了這種復雜性演變的原因:威廉·漢密爾頓于1964年提出的“內含適應性理論”(inclusive fitness theory),涵蓋了自然選擇理論的精髓。個體之間會協助合作的原因在于,這提升了他們彼此的適應性,即提高了將自己的基因傳遞給下一代的幾率。接受幫助的個體受益于自身繁殖機會的增加,此為直接適應性;提供幫助的個體則因自身基因通過自己所幫助的親人,提高了傳遞共有基因的幾率而受益,此為間接適應性。但依然存在孤軍奮戰的昆蟲、單體細胞生物和原核生物,這是因為分工進化需要恰當的條件:產出必須大于投入,保持獨立復制的個體所擁有的選擇將影響最終的結果。生態和環境也同樣發揮著作用。勞動分工是社會生活的重要基石,基因合并成為基因組,線粒體和原核生物的合并成為真核生物,單細胞體生物合并為多細胞生物,獨居動物成為群居動物。如果沒有幫助和分工的進化,那么世界上的真核細胞、多細胞生物和動物社群就不復存在了,最后,我們這個星球就會變得貧瘠荒蕪、毫無生機。

半個世紀以來,人類已經深知這個簡單的概念。然而,只是在近期,我們才意識到,幫助的進化不僅可以解釋昆蟲轉化為真社會性的原因(漢密爾頓最初提出該理論就源于此),還能解釋生物復雜性發生的轉變。在這其中,安德魯·伯克(Andrew Bourke)就生物復雜性起源的統一框架,在其所著的《社會進化的原則》(Principles of Social Evolution)一書中,提出了富有洞察力的綜述。這個令人信服的簡潔理論,使得世界的復雜性不再那么神秘莫測,但卻依然精彩紛呈。

如果成年人經常與孩子們在一起嬉戲,或許我們也會偶得對于生命復雜性簡單的闡釋。

(燦爛摘自浙江人民出版社《世界因何美妙而優雅地運行》)