海底的“詩(shī)經(jīng)”

“花盆鼓海丘”“堂鼓海丘”“腰鼓海山”……這些具有濃郁中國(guó)風(fēng)的名字,最近被收入國(guó)際海底地名庫(kù)中,用以命名印度洋國(guó)際海域海底的地理實(shí)體。

在從地理大發(fā)現(xiàn)迄今的600多年時(shí)間里,地球上的大多數(shù)島嶼、湖泊、海峽都被歐美國(guó)家命名。從20世紀(jì)中期開始,海洋強(qiáng)國(guó)掀起了新的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)海底地理實(shí)體如海溝、海山、海丘進(jìn)行命名。

這種競(jìng)爭(zhēng)并非只是風(fēng)花雪月的文字游戲,而是需要雄厚的科技實(shí)力來支撐——必須對(duì)海底地理實(shí)體的范圍、高度、水深等進(jìn)行精準(zhǔn)勘察、測(cè)繪、標(biāo)示,才能提交命名申請(qǐng)。十幾年來,隨著中國(guó)海洋科考水平的提升,大洋深處也悄然上演了東方文學(xué)與科學(xué)的浪漫邂逅。

如“鶯時(shí)海丘”“鳴蜩海脊”“菊月海山”,名字分別來自三月、五月、九月的雅稱;“谷雨海山”“小滿海丘”“芒種海盆”,命名來源于三個(gè)節(jié)氣;“徐霞客斷裂帶”“蘇軾海丘”“鄭和海嶺”,則是以著名的科學(xué)家、文學(xué)家、航海地理先驅(qū)的名字來命名。

而數(shù)量最多也最為大家稱道的,則是“詩(shī)經(jīng)”系列。2013年,中國(guó)科學(xué)家從“詩(shī)經(jīng)”“三國(guó)演義”“帝王年號(hào)”三個(gè)命名體系方案中選定了前者,并且別出心裁地將《詩(shī)經(jīng)》的“風(fēng)”“雅”“頌”三部分,分別用于大西洋、太平洋、印度洋地理實(shí)體的命名。

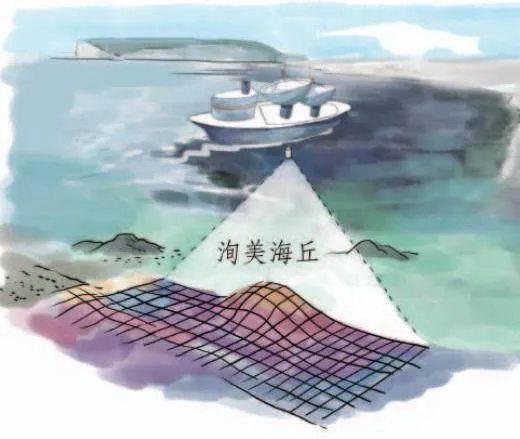

如今,大西洋有“洵美海丘”,出自《邯風(fēng)·靜女》“自牧歸黃,洵美且異”;印度洋有“駿惠海山”,出自《周頌·維天之命》“駿惠我文王,曾孫篤之”;太平洋有“湛露海山群”,出自《小雅·湛露》“湛湛露斯,在彼豐草”。這些名字銘刻在海底,中華文化也隨之遠(yuǎn)渡重洋。

(陳亮摘自《時(shí)代青年·悅讀》2024年第2期,西米繪圖)

- 風(fēng)流一代·經(jīng)典文摘的其它文章

- 有意思的“頭頂“

- @經(jīng)典文摘雜志

- 幽默與漫畫

- 我這一輩子

- 畫像

- 每天換一換手機(jī)APP的排列方式