探析先秦美學對中國古代自畫像人格美的濡染

摘 要:中國古代自畫像的發展深受先秦美學審美意識的影響。在中國古代自畫像的發展中,“君子觀”所傳達出的人格美早在東漢時期就已初現端倪,一直延續至明清時期。“美在君子”的藝術觀對于研究中國古代自畫像表現出的人格美的內涵具有重要意義。通過分析先秦美學中對“美”的認識沿革及“君子觀”的內涵,闡述中國古代自畫像傳達畫者人格美外化與內化的具體表現,以此說明先秦美學“君子觀”對中國古代自畫像圖式表現人格美內涵的具體內容。

關鍵詞:先秦美學;自畫像;君子觀;人格美

一、“美”在審美意識流變中的含義

不同時期的學者都不約而同地對“美”發表過不同的看法。當最低的生存需要成為首要條件時,先民對“美”的理解也僅限于對食物的獲得感,故有“美,甘也。從羊,從大”。這里的“美”,是指味覺體驗的快感。其后,“美”與“媄”相通,便有“媄之初文,從大猶從女也”。這里的“美”是指女性。早在《詩經》中,就已出現對女性外貌、性格、品德等一系列的贊美之詞,如美目、清揚、淑等。最早對“美”的解釋為味覺體驗的優劣,后轉而用于褒揚女子的外貌與性格,后來又作為對“君子”品格的形容。“美”的含義實現了從物質“美”到品格“美”的變遷。

“美”是超越有限的形式而具有無限潛力的精神[1]。孔子認為:“文質彬彬,然后君子。”而藝術形式也應該是“美”的,內容是“善”的。具有人格美的藝術形式在人的主觀修養中才能起到積極作用。只有“文”與“質”、“內容”與“形式”的統一,才能在精神上達到“仁”,行為上遵循“禮”,最終成為一個“君子”。

由此可見,先秦美學中的“君子”一詞,本身就被賦予了人格美的內涵。故“君子”的人格美也包含在“美”的范疇。“君子”通過自畫像這一媒介,實現了對自我認識的審美觀照。

二、崇德重教:自畫像人格美的外化

先民對后世人格美的教導與向善的規勸,賡續至自畫像的表現形式中。趙岐比德“四君子”,其墓室壁畫與道釋題材一樣,皆從外化層面展示“君子”的品格美,同時帶有擇善而從的引導作用。

季札、子產、晏嬰、叔向是中國歷史上第一批開始獨立思考的先知學者,在儒學中被譽為“四君子”。東漢趙岐在墓室壁畫中,將自畫像繪于“四君子”之間,并居于主位,以表明其人格美可比肩“四君子”。《后漢書·趙岐傳》載,“趙岐,字邠卿,京兆長陵人也……岐少明經,有才藝……先自為壽藏,圖季札、子產、晏嬰、叔向四像居賓位,又自畫其像居主位,皆為贊頌”[2]。孔子學于季札,時人甚至將季札的成就與孔子比肩,故有“南季北孔”之譽。可見,“四君子”的人格美是被公認的。趙岐此舉表明,其自畫像是出于向“四君子”人格美的追求與對個人人格美的肯定,同時標榜了向“君子”學習的決心。

學者鄭巖在探討“圖像中的葬禮”與“葬禮中的圖像”的概念研究時提出,墓道壁畫應當是為下葬時人們觀瞻而繪制的[3]。唐代張彥遠將趙岐列為“上古第一人”。趙岐年少就已通曉經史,在官宦沉浮中,堅定本心,他將自畫像繪于“四君子”之間,表達了立德為身的觀點,以君子的標準砥礪前行,這是圖像在外貌形象留存之外而賦予的新內涵。后世在瞻仰先人儀表的同時,也獲得了圖像承載的人格美的教育價值。這一軼事被唐代張彥遠收錄至《歷代名畫記》中,并將趙岐列入“后漢善畫”六人之首。此外,趙岐將自畫像繪制在墓壁的群像中,使有關自畫像的歷史最早定位至東漢時期。

然而自畫像的發展范圍較小,群體分散,難成規模,但如涓涓細流從未間斷,可從民間小傳中窺見佛道教育以自我形象入畫的記載。如唐代吳道士“引鏡濡毫,自寫其貌”、南宋道士白玉蟾“尤妙梅竹,而不輕作,間自寫其容,數筆立就”、梁朝真人“自寫真于東壁”等,但因年代久遠,僅存零星史料記載,無真跡流傳,難以考證其自畫像表現的具體內容。

魏晉之前,中國畫的審美意趣皆由王公貴族主導,其豢養的畫工所創作的繪畫主要起到教化及裝飾賞玩的娛樂作用。魏晉之后,貴族疲于應對政權傾軋與時局紛亂,無暇顧及繪畫藝事。同時,民間大興佛教文化,佛院的修建促進了佛像壁畫的興起,繪畫的審美意趣才得以下放至民間[4]。

三、山水比德:自畫像人格美的內化

孔子曰:“君子比德于玉焉,溫潤而澤,仁也。”孔子是首位將“君子”與自然界相聯系,并提出“比德”這一命題之人。“歲寒,然后知松柏之后凋也。”孔子將堅毅品質的“君子觀”延續至山水中,以自然物象比喻君子的心胸闊達,具有人格美的符號意義。

(一)先秦美學中的山水比德觀

不同精神品質的人對自然美的欣賞往往帶有自我意識的主觀性,山水能夠成為“君子”的觀照對象,主要源自“知者樂水,仁者樂山”。孔子認為,“君子”在欣賞自然物時應帶有“君子”的眼光,鑒賞具有美好品質的自然事物。此外,宋代朱熹也認為審美主體在有選擇地欣賞自然美時,關鍵在于自然美是否符合審美主體的審美準則[5]。例如“竹林七賢”所表現的“君子美”,嵇康、阮籍等七人喜游竹林,人稱“七賢”,因此“竹林”也成了帶有“君子”內涵的符號語言。

故“君子”通常采用身處丘壑山林之中的場景來表達寄情山水的境界。例如謝鯤,字幼輿,少知名,能歌善鼓琴,任達不拘。晉明帝因其德才兼備而召入東宮見之,并想委以重任。謝幼輿卻以“優游寄遇,不屑政事”推辭明帝授官的旨意,選擇游歷于山水之間。另外,欲傳神,而不是只畫人之外貌,須了解其人的生平事跡與性格,并且在人物環境的布置上,要襯托出其人內心深處的意念與精神[6]。故顧愷之將謝鯤畫在山林之中,以表其放情于山水之中的“君子觀”。盡管顧愷之的原作已失傳,但其獨特的精神理念常被后代文人效仿。

(二)身處丘壑,乃為君子——人格美內化

若先天不足,可通過后天學習達到“人格美”的境界,即“化性起偽而成美”。元代趙孟頫是宋代宗室后人,清代石濤乃明代宗室后人,但兩人的前朝貴族身份并未帶來更多機遇,而是帶來了更多桎梏。故趙孟頫與石濤棄絕時下潮流,另辟蹊徑。趙孟頫追求復古,石濤則借古開今,二人均受先秦美學“君子觀”的影響。當時“君子觀”表現出的人格美是由外而內、由表及里的內化,也是其本人對“君子美”的內在追求,更是自我沉思的體現。

趙孟頫“胸中丘壑”的“君子觀”并非空穴來風,他在提倡“作畫貴有古意”的法則中強調“尊唐尚晉”。趙孟頫認為,正是因宋代過度追求工謹細致才導致“士氣”灑落。他所提倡的“古意”是指宋代之前的法度,并稱自己所繪的《幼輿丘壑圖》“初有古意”。此畫為絹本青綠著色,圖中山石空勾無皴,該表現手法可追溯至東晉顧愷之的《洛神賦圖》與展子虔的《游春圖》。趙孟頫將其繪于松林間,表達了對不囿于世俗束縛的推崇,展現了清高雅致的人格美。

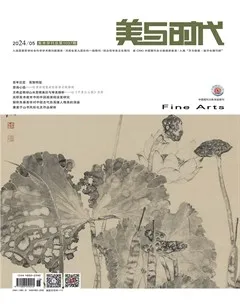

元代現存的卷軸畫中,趙孟頫的《自寫小像》(圖1)就蘊含著似謝鯤隱于丘壑的思想。其畫面構成與《幼輿丘壑圖》相像,以竹林與丘壑為主要描繪對象,溪水自西向東分割兩岸,以青綠點染,其右岸有一身著白衣、手持竹杖的老者隱于竹林中,其右上角題款“大德己亥子昂自寫小像”,可知,竹林中的點景人物正是趙孟頫本人。趙孟頫的“君子觀”精神體現在了《自寫小像》中,借用“丘壑”,身比古畫,德比謝幼輿。

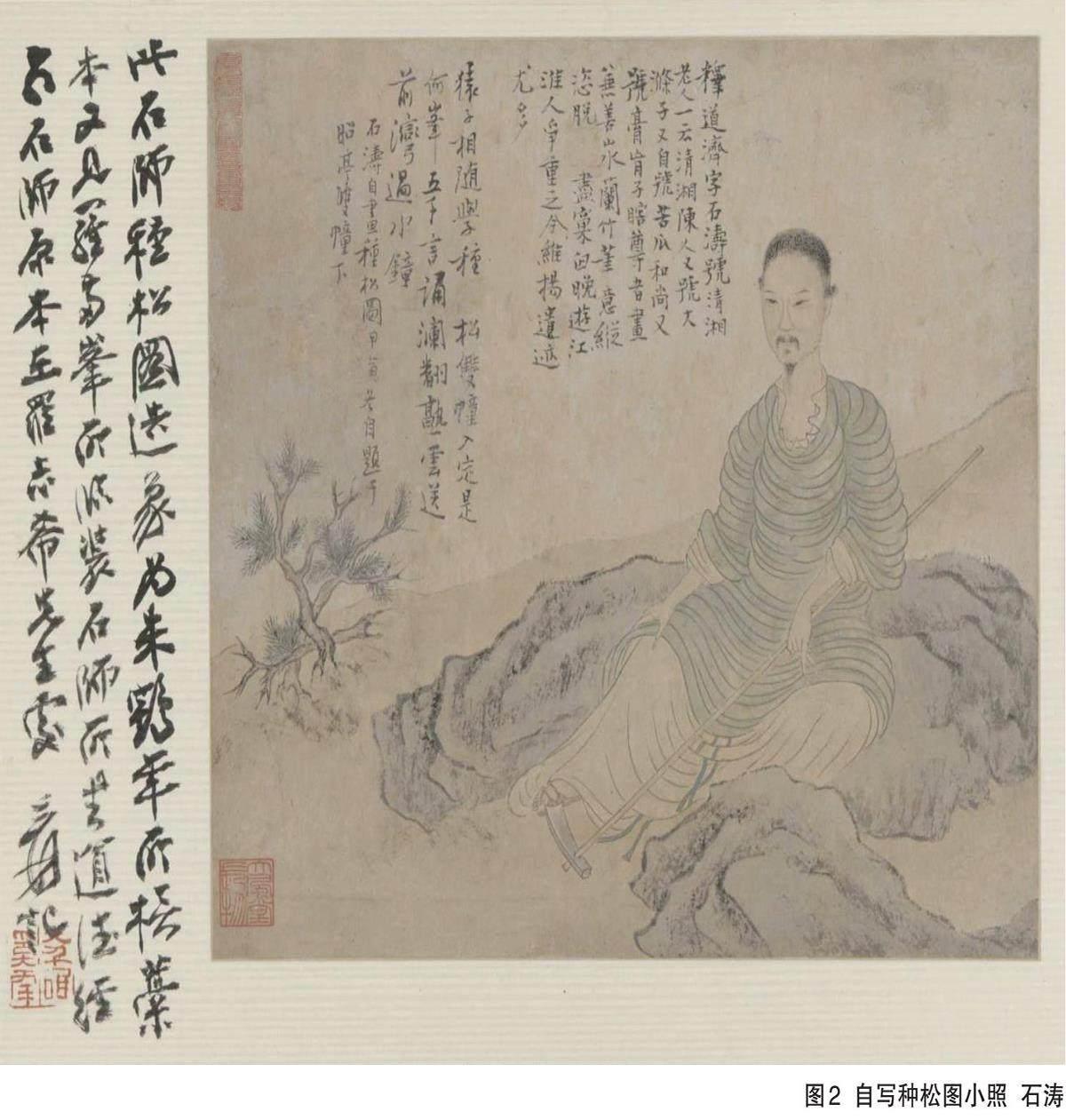

“君子觀”由外化轉為內化,由復古到創新。石濤認為,“我之為我,自有我在。古之須眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹腸”。不同于趙孟頫的復古,石濤所繪的《自寫種松圖小照》(圖2),他身著青衫,手持鋤頭端坐于奇石上,依舊身處松林,以表其胸有丘壑的人格美。人物篇幅占比從隱于竹林間轉變為以人物為主、背景為次的構圖。審美主體從寥寥幾筆到注重筆墨的刻畫,是人格美由外在約束到自我認知覺醒之變的進一步表現。

在《瞎尊者像》中,石濤借用佛道釋義闡述自我認識獨特的人格美。從題跋“圖中之人,可呼之為瞎尊者后身否也”可知,畫中人正是石濤本人(其法號為瞎尊者)。畫中人扮羅漢像,雙目緊閉,身若枯槁,于樹洞中微笑入定。特殊的是,石濤在畫像一側題款“老樹空山,一坐四十小劫”。佛教認為,羅漢入世沒有積極弘法渡人,長年入定用以自我修正,故“四十小劫”之后為末法時代(衰頹的時代)。吊詭的是,樹龕入定是一件苦修之事,石濤卻將自己描繪成怡然自樂的微笑形象。這種“迷之微笑”證明瞎尊者并不“瞎”,可見山河破碎不僅沒有打敗石濤,還使其爆發了堅毅的人格美。這種美與嵇康等“七賢”相似,均通過藝術化的實踐方式,實現個體生命的價值,并以自我的真性情去表達至大至善至樂的和諧統一[7]。石濤賦予了“君子觀”新的內涵,而從人格美的本體論來說,這是個體人格生命內在對人格美的追求。故從其苦修中的微笑可以看出,審美主體對現實內心的觀照。在深處山林丘壑中苦修,是“君子觀”對至善至美的個人內在人格修養與不懈精神的追求。

四、結語

中國古代的自畫像從東漢就已產生,其功能多受教化的限制,大多局限于認識作用或教育功能等,鮮有為“畫人”而“畫”者。自畫像隨著人物畫技法的成熟而逐漸發展,其核心仍在于畫者自我意識的表達。在先秦美學的影響下,中國古代自畫像在發展過程中還催生出其他的美好品質,如自然和諧、盡善盡美、心齋坐忘與法天貴真等,“君子觀”濡染下的人格美僅是其中之一。本文以自畫像的圖式表現為切入點,依次從美的歷史沿革、人格美與美的內涵、自畫像的構成與畫者闡發人格美表現的自我精神進行論述,旨在為中國古代自畫像的研究提供新視角,為今后研究中國人物畫提供一定的幫助與參考。

參考文獻:

[1][7]高華平.魏晉玄學人格理想論[M].北京:人民出版社,2021:16,187.

[2][6]王樹村.中國肖像畫史[M].石家莊:河北美術出版社,2016:16,23.

[3]鄭巖.葬禮與圖像:以兩漢北朝材料為中心[J].美術研究,2013(4):64-76.

[4]潘天壽.中國繪畫史[M].北京:中國文史出版社,2015:34.

[5]葉朗.中國美學史大綱[M].上海:上海人民出版社,1985:56.

作者簡介:

龍星言,河北師范大學碩士研究生。研究方向:中國畫創作與研究。