康里子山書風轉化及作品探析

摘 要:中國書法傳統在元代發生了重大變化,康里子山是體現這一變化的重要代表人物。康里子山的書法化古為今、古為今用,其作品既有傳統的筆墨意境,又有創新性的風格變化,別具風骨意蘊。從書法文化傳承發展的角度來看,康里子山的書法有效實現了魏晉書風的風格轉換,即在復古的旗幟下,實現自我表達。研究康里子山的書風轉化及其書法作品,對于當下人們深刻了解和學習中華優秀傳統文化,推動書法的創造性轉化和創新性發展,促進民族團結進步、鑄牢中華民族共同體意識有著積極作用。

關鍵詞:康里子山;元代書法;書風轉化

康里子山(1295—1345年),名康里巎巎,字子山,是我國元代著名的少數民族書法家。在元代,其書法成就與趙孟頫齊名,時人稱“北巎南趙”。康里子山與趙孟頫的書法復古思想、審美志趣是一脈相承的,但他的學習并非亦步亦趨,而是既有傳統的規矩,又有創新性的風格變化,成為元代書壇出規入矩的創新型代表人物,使元代后期的書法風格發生了明顯變化。值得一提的是,康里子山還接受過正統的儒學教育,是元代深諳并推動漢文化發展的重要人物,其書法作品多與修身齊家、治國安邦有關。因而,探析康里子山的書法風格及書法作品,對當下人們的書法學習及社會團結具有積極意義。

一、理學背景下康里子山書法風格成因

康里子山的書法風格形成與其人生軌跡密切相關。康里子山的父親不忽木是元代重臣,曾跟隨王恂、許衡學習,深受儒家文化的熏陶,有很高的文化素養;母親王氏是名門閨秀,德性溫婉,品行端莊。在這樣的家庭環境中,康里子山自幼接受到充分的儒家文化教育,和父親一樣推崇儒學,尊重文人學士,更能以儒家思想為準則規范自己的行為,擁有卓越的學識和深厚的文化造詣。這樣的成長環境為其書法風格的形成奠定了堅實的基礎。

理學是宋元明時期儒家學說的統稱。自兩宋以降,儒家原典受到重視并獲得新的詮釋。這使深受理學思想影響的康里子山書法創作呈現出政治性、藝術性兼具的特征。元代是中國歷史上第一個由少數民族為主體建立的全國性封建政權,幅員遼闊,民族多元。為了更好地實行統治,元代統治者將理學確立為統治思想。同時,理學在元代思想家們的努力下發展到了新的階段。

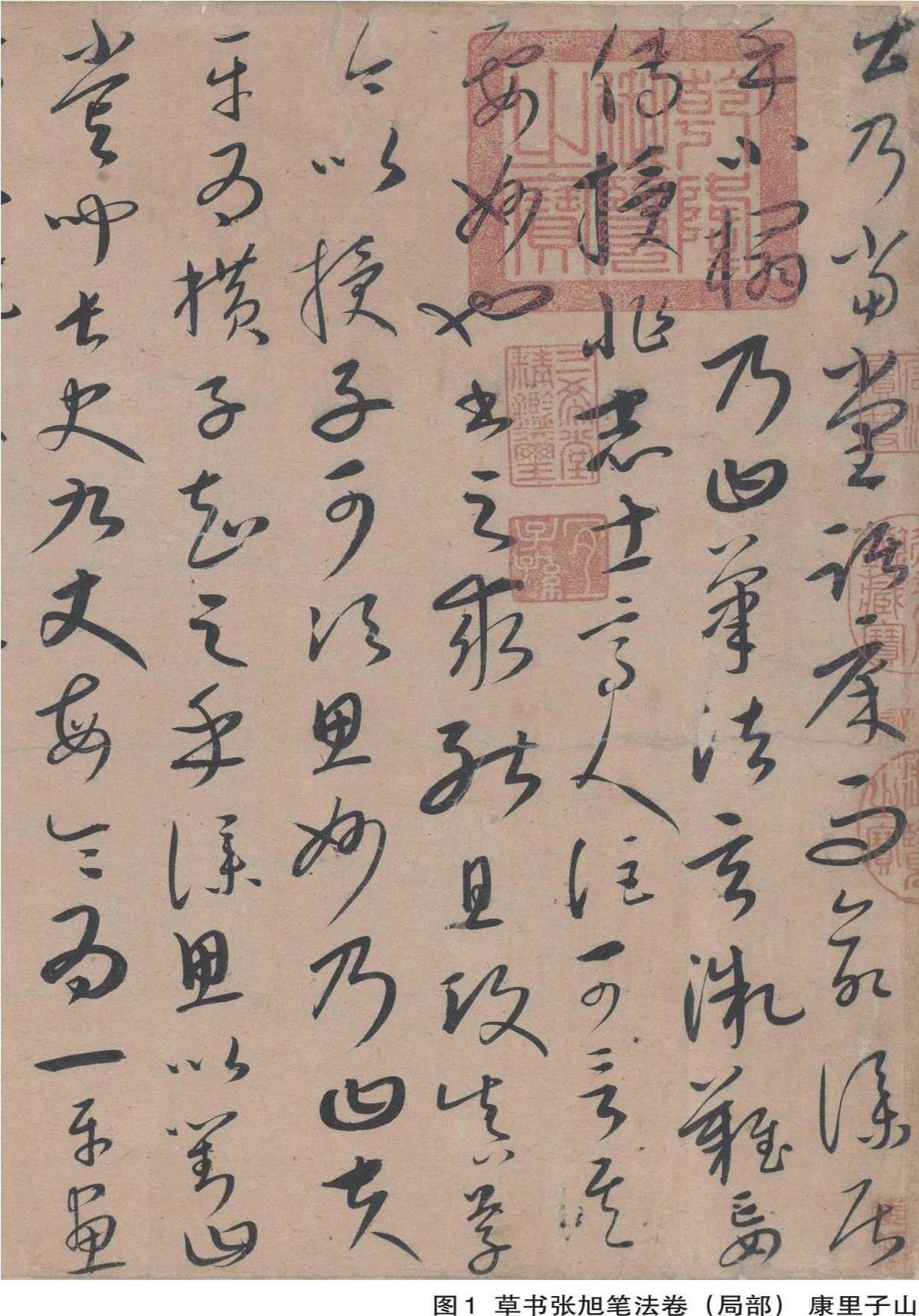

許衡作為提出元代儒家道統思想的代表性人物,門生眾多,影響深遠。康里子山的父親深受許衡的影響,康里子山又深受父兄的影響,自幼便學習儒學,平生以儒者自居。從康里子山有限的存世墨跡來看,其書寫內容大都與修身齊家、治國安邦有關,如《謫龍說卷》《李白古風詩卷》《草書張旭筆法卷》等,都是具有政治性、文學性和藝術性的經典作品。

康里子山入仕后,在不同崗位上擔任過職務,得以有機會結交許多文人雅士,這為其書法風格的形成創造了有利條件。康里子山在擔任集賢待制時,結交了時任集賢侍講學士的趙孟頫。不難推斷,在康里子山與趙孟頫的交往中,其早期的書法風格難免受到趙孟頫書法的影響。而且二人交往甚篤,趙孟頫曾為康里子山亡父撰寫碑文。

在元文宗為“延問道德,以熙寧圣學”設立的文職機構奎章閣任職時,康里子山得以接觸到大量的書畫藏品,同時與書畫家柯九思、“元詩四大家”之一的虞集、揭傒斯等人相交甚密,其得以有機會大開眼界并形成自己獨特的書法風格。元至順元年(1330年),35歲的康里子山擔任禮部尚書兼任群玉內司事,其用小楷所書的《跋宋拓定武蘭亭》已具有典型的“顏書”特征,文中“定武蘭亭,此本尤為精絕,而加之以御寶,如五云晴日輝映于蓬瀛。臣以董元畫于九思處易得之,何啻獲和璧隨珠當永寶藏之。禮部尚書、監群玉內司事臣巎巎謹記”的記載,體現了康里子山與柯九思之間的書畫鑒藏和交往關系。

在書法創作過程中,康里子山以浪漫多元的藝術筆法,將少數民族的特色和儒學經典融為一體,兼容并蓄、融合開拓,在書法藝術創作方面,呈現出獨有的元代特色,是傳世藝術經典的重要組成部分。由此可見,這些特殊條件對于康里子山書法風格的形成起到的重要作用。

二、元代草書“章今”融合發展

康里子山的書法作品以《草書張旭筆法卷》(圖1)最為著名,其痛快淋漓又卓然飄逸,是元代書法的杰出代表。

將章草與今草完美融合是康里子山在元代書法發展中的主要貢獻,同時也是其書法風格和書法成就最為典型的表現。在《草書張旭筆法卷》中,我們能夠明顯體會到康里子山已經達到出神入化的境界。這幅作品書勢明快爽朗,筆風清冽昂揚,運筆速疾如飛,筆端生風,筆畫清利;偶作連筆時,形意神往,直往直來,達到書法創作心手合一的境界。全篇氣勢昂揚,痛快淋漓,瀟灑恣意,令人稱絕。

康里子山用筆勁挺,在曲筆回旋之處,彈性十足,雖然大多數時候遵循章草創作之法,但是在書法結構上,常兼以今草,有矯健銳利之感,恣意縱橫,灑脫無羈,為元代書壇帶來了新的書風和特色。在《草書張旭筆法卷》的創作過程中,康里子山通篇沒有故作復雜的異形字體,其力量充沛,果敢決絕,疏密有致,灑脫自然,雖然字數較多,但氣勢宏偉,豪邁磅礴,一氣呵成,瀟灑至極,凸顯出其受《書譜》《平復帖》的影響之深。

康里子山書法風格的形成與其刻苦的練習鉆研是分不開的。元代楊瑀在《山居新話》中記言:“巎巎平章……一日,與余論書法,及叩有人一日能寫幾字?余曰:‘曾聞松雪公言一日寫一萬字。巎曰:‘余一日寫三萬字,未嘗輟筆。”雖不可考證“日寫三萬字”是否為夸張之言,但康里子山練筆之勤奮、速度之迅疾對其書法成就的取得是有直接關系的。

至順三年(1332年),37歲的康里子山在《宋人溪山無盡圖》上跋曰:“右溪山圖,意韻蕭灑,一見使人有煙霞之想,真可珍藏,又有宋金諸名勝題詩其左,兵火之馀,殊不易得也。至順三年暮春之月,康里子山跋。”書風流暢自然,頗具古意。

《草書張旭筆法卷》寫于至順四年(1333年),這一年康里子山已經38歲,在學古路上的努力不懈使其書法作品成熟穩健。從書法內容來看,康里子山仍然在認真地學習古人的書法筆記。時隔數年,在復古思潮的引領下,可以清晰地看出康里子山的書風更加瀟灑豪邁,字與字之間的銜接流暢自如。從筆法來看,其方圓并用,起筆、收筆、轉折等處流暢自然,精妙準確。整幅作品呈現出千變萬化的特色,體現出其獨特的藝術風格,尤其是大膽出鋒的果敢和力度,無所顧忌,豪邁自由,體現出狂放灑脫的風格。從整體章法布局來看,其全篇疏朗得當,安排精妙。

可以說,康里子山的書法之所以會如此灑脫飄逸,流暢自然,或是因為其正心守意之余又有少數民族的熱烈粗獷。由此,康里子山的書法流暢迅速,如疾風快馬,倏忽之間,即達目的。另外,他常常就地取材,很少拘泥于程式,使其作品呈現很高的格調。正如明代書家解縉對其的評價:“子山書如雄劍倚天,長虹駕海。”這也說明了康里子山在書法創作過程中的大膽直接。李可染也曾言“可貴者膽”,可見在書法創作過程中,奔放果敢具有重要且獨特的作用。

康里子山在書法創作過程中,自如灑脫,一張一弛。在《草書張旭筆法卷》中,他做到了收放自如,尤其是該收的地方一定要收住,轉角輕過處若有若無。從中可以看出,他對王羲之筆法極為倚重,又不乏自己的理解和意氣。這才是真正的學習,而非復讀機式的機械模仿。因此,《書史會要》認為康里子山的書法創作“正書師虞永興,行草書師鐘太傅、王右軍,筆畫遒媚,轉折圓勁,名重一時”。

康里子山在《草書張旭筆法卷》之末提到:“魯公此文,議論精絕,形容書法要妙,無余蘊矣。今之曉書意者莫如公。所以及此。”康里子山以儒學為宗。作為大臣,他清正廉潔;作為文人,他恪守信仰。同時,這篇作品雖然落款“至順四年三月五日康里巎巎為麓庵大學士書”,是為麓庵大學士寫的作品,雖有獻禮的意味在,但這篇作品能夠成為傳世佳作,歸根結底是康里子山對此文的真心喜歡,和對書法的真誠熱愛。

三、宋元書風轉折在康里子山書法作品中的體現

談及元代書法,不能繞開趙孟頫。趙孟頫本是漢人,且是宋室子孫,對后人的影響深遠。身份特殊的趙孟頫作為一代書法大家,提倡越過宋代書家,直追魏晉,從大量臨帖中重建書法的結構。康里子山在青年時,結識了趙孟頫,兩人成為忘年交。其書法受趙孟頫的影響頗深,吸收了趙孟頫書法中筆力扎實、伸展自如的特點。在康里子山的書法中,尤其講究“鉤”的寫法,繼承了趙孟頫書法的突出特點。

值得一提的是,學習趙孟頫的書法很容易“行間茂密,千字一同”,很多人學之而不辨之,導致帖氣太濃,形式僵化。即使是趙孟頫本人書法,董其昌也批評說“趙書因熟得俗態”。正如清代人梁巘在《評書帖》中說:“元明厭宋之放佚,尚慕晉軌,然世代既降,風骨少弱。”然而,康里子山并沒有完全跟隨趙孟頫的書風,而是“直逼右軍”“旁及米南宮”,在吸收他們精華的同時,將傳統的章草易方為長,改變了元代最為流行的《急就章》范式,松緊結合,疏密相間,字態俯仰變化,自由灑脫,靈活生動,師古而出新,將傳統章草書風變得更加隨性變化,給元代書壇帶來不同的書法面貌。

從上述論述中可以看出,康里子山的書法不僅有文人氣息,還具有少數民族特有的豪爽、沖勁和干練。例如在跋《化度寺碑》時,康里子山曰:“歐率更書,姜白石以為追蹤鐘王,今觀此石刻尚使人驚絕,矧真跡哉,因知白石之論為信然,此《化度寺碑》蓋舊本,所收者宜寶藏之,至元六年歲辰三月十六日。康里巎巎書。”

從書法傳統發展的角度來說,康里子山繼承了宋代書法的多種表現形式,是書法傳統進行時代轉換的重要研究對象。康里子山的書法對于書法這一古老的文化傳統來說,是新鮮氣息的注入,為書法的發展提供了動力。在個性與自由創作方面,康里子山注重個性體現,敢于自我抒發。宋代所出現的創作自由風潮,是對文人士大夫的寬容,這與當時文人寬松優渥的社會地位和經濟地位有較大關系,也與宋代文人注重“意”的文藝主張有關。正如解縉在《春雨雜述》中所說:“子山在南臺時,臨川危太樸、饒介之得其授傳。”也因如此,康里子山的書法風格深刻影響了元末書法家危素與饒介,進而影響了元末明初的書法風格。危素的書法“楷、行、草三體并臻于妙”,釋道衍稱饒介的書法為“書似懷素”,二人對后世的影響甚廣,如明代書法家宋克、宋廣、文征明等。由此可見,康里子山的書法風格影響之廣。

先有真誠之心,然后才能有杰出之構;先有無心之志,才可以駕馭有心之氣。繼承和傳統文化也應對傳統文化持有敬畏和愛護之真心,如此才能實現真正的文化創新和發展。否則,為欲望所迷惑,為權勢所逼迫,此一時、彼一時,都不能真正承擔起文化建設的重任。

康里子山深得傳統文脈浸染,不僅在筆法之理、書道之妙上有所參悟,還做到了超越時局,不以為意,自成一體。正如習近平總書記所說:“我國少數民族能歌善舞,長期以來形成了多姿多彩的文藝成果,這是我國文藝的瑰寶,要保護好、發展好。”研究康里子山的書法風格及作品,不僅可以得到創新性的感悟,還能夠體會本于心性,傳承文化血脈中的包容、寬容和容忍的品德。唯有如此,我們才能夠接受不同的風格訓練,進而融會貫通,自成一體。

參考文獻:

[1]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1976.

[2]陳垣.元西域人華化考[M].北京:中華書局,2016.

[3]呂思勉.大中國史[M].南京:江蘇人民出版社,2015.

[4]徐利明.中國書法風格史[M].鄭州:河南美術出版社,2009.

[5]盧輔圣.中國書畫全書:四[M].上海:上海書畫出版社,1997.

[6]楚默.楚默文集:七:元明書法史論[M].上海:上海三聯書店,2008.

[7]黃悖.中國書法史:元明卷[M].南京,江蘇教育出版社,2009.

[8]習近平.在文藝工作座談會上的講話[M].北京:人民出版社,2015.

作者簡介:

趙心琦,北京師范大學學生。研究方向:書法學。