王士珍家祠“誥命坊”,兩位母親的“史詩”

李立華

【文物名片】

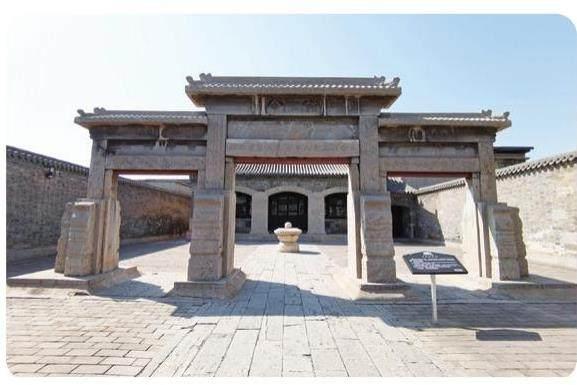

誥命坊,位于正定縣王氏雙節祠內,青石質地,建于民國9年(1920年),是王士珍為其生母丁氏、養母劉氏立的節孝坊。丁、劉兩位女子,都是豆蔻年華嫁入王家,又都在20歲出頭的年紀守寡。兩位母親,歷盡千辛萬苦,夯實了王家風雨飄搖的基業,將王士珍培養成國之棟梁,留給后世一段感人佳話。

王氏家祠? ?雙節凌霄

正定中山西路上的王氏雙節祠,坐南朝北,臨街的門面并不大。現存祠堂正門,是一座面闊三間、進深一間的青瓦硬山頂建筑,設正脊和博脊,中間設石券大門。院中央四柱三間的青石“誥命坊”,是古城正定百余座牌坊中數量不多的幸存者。牌坊正中石匾額上,鐫刻楷書大字“誥命一品夫人王母劉太夫人丁太夫人節孝之坊”。穿過石牌坊,可到祠堂正廳。正廳外側原有耳房一間,是祭祀時盛放雜物的地方。西院則是師爺蔡壽山的住宅;東院為馬號,是飼喂使役人員和看守祠堂等傭人的住處。目前,王氏雙節祠僅存大門、石牌坊、正廳及部分西院。

資料顯示,民國時期祠堂正廳內設有牌位龕樓,內供王氏祖宗牌位,四周墻壁上懸掛著超度亡靈的壁畫詩文和挽聯、挽幛。其中,最醒目的是當時軍政名人和親朋同僚們饋贈的72塊手書牌匾。如:徐世昌題的“慈孝恭和”,黎元洪題的“雙節凌霄”,曹錕題的“冰清玉潔”,吳佩孚題的“松筠媲美”等。在當時的軍政界,上述軍政要人的大名可謂如雷貫耳,可見王士珍地位之顯赫。在中國近現代史上,王士珍與段祺瑞、馮國璋并稱為“北洋三杰”,歷任統制、提督、陸軍部大臣、袁世凱陸海軍大元帥統率辦事處坐辦和陸軍總長等職,堪稱這一時期的“風云人物”。從“雙節凌霄”之類匾額文字,亦可見兩位母親在這座家族祠堂內的突出地位。

母慈子孝 “雙節”榮寵

王士珍(1861-1930),北洋軍閥,字聘卿,號冠儒,祖籍正定縣牛家莊。曾祖父王朝鳳,精于醫術,長于書法。祖父王履安是個秀才,工醫之外,長于武術。其父弟兄3人,伯父王如松、父親王如柏、叔父王如云。可嘆的是,王如松與王如柏都在20歲出頭時就去世了,王如松死于疾病,王如柏死于戰場。

王士珍的伯母劉氏受過良好的家庭教育,與丈夫感情深厚,兩人育有一女。據王士珍回憶錄記述,王如松病死之后,悲痛不已的劉氏原本打算追隨丈夫而去,幸好被她的婆婆、王士珍的祖母阻止了。老祖母說:“無子殉夫,誠是也。奈余老,及此提抱之女,何況兩叔有子,必先嗣長房也。”意思是說,“你沒有生兒子,按照風俗習慣可以跟隨丈夫而去。但是,你雖然沒有兒子,可還有女兒呢!婆婆已經老了,我也需要人照顧啊。你放心,一旦你兩個小叔子有了兒子,馬上過繼給你。”聽了婆婆的話,劉氏默默地留了下來。隨后不久,二弟王如柏的兒子王士珍出生了。為了不讓婆婆食言,二兒媳丁氏忍痛割愛將其轉立為長房之子,兼祧兩房。從此,王士珍有了兩位母親。王士珍剛出生時,其父王如柏還在世,劉氏作為嗣母,實在不忍心看到一個新生兒離開自己的親生父母。所以,王士珍過繼長房之后,并沒有馬上被接走。

據說,由于生母丁氏奶水不足,幼小的王士珍不得不依靠輔食存活,從小瘦弱多病,難以養活。雪上加霜的是,王士珍4歲那年父親戰死沙場,丁氏突然失去了依靠,獨自撫養久病弱小的兒子,深感日子艱難。王士珍的狀況,一直讓劉氏憂心忡忡。此時,劉氏決定將王士珍要過去自己親自照顧。她將王士珍帶到縣城娘家,隨后幾年時間里,王士珍得到養母無微不至的關懷。每天早晨起來,劉氏先給孩子推拿按揉,然后精心用藥物和食物調理。就這樣,盡心盡力地堅持了3年時間,終于將王士珍從垂死的邊緣救了過來。后來,王士珍在為劉氏寫的事略中有這樣一段話:“因乳食不足,早谷食得痞疾。先妣慮其弗瘳,四歲即令過房親自撫育。早興晏息,按摩腹背,舒展骨節,并佐以藥餌。時歷三年,冬夏無間,雖宿疾賴以就痊,而鞠育之艱苦則莫可名狀。”——王士珍深知自己這條命是養母從死神手里搶下來的,感激之情流露于字里行間。

畿輔才子王樹楠應王士珍之命撰寫《雙節祠碑陰記》時,這樣寫道:“同治中,劉夫人攜聘卿就學城內,遂家焉。”而研究王士珍的尚秉和說:“公幼多疾病,九歲疾已,始入塾讀書。”雖然小時候不讓大人省心,長大后的王士珍卻極為懂事孝順。本來,劉氏希望王士珍能依據王家祖訓刻苦攻讀,通過求取功名立足社會。但是,王士珍深知自家的困窘,少年時就毅然選擇從軍,希望盡早報答兩位含辛茹苦的母親。

那一年是清光緒二年(1876年),16歲的王士珍被正定鎮臺葉志超看中,收在屬下當勤務兵。17歲時,王士珍考入正定鎮總兵學兵隊,旋即隨葉志超調駐山海關。在葉志超推薦下,聰敏好學的王士珍進入北洋武備學堂深造,畢業后回到葉知超部隊并在甲午戰爭中與他一起入朝鮮對日作戰。甲午戰爭之后,清朝開始編練新軍,王士珍到袁世凱新軍擔任督操營務處幫辦兼講武堂總教習。1902年,袁世凱升任直隸總督兼北洋大臣,正式組建北洋陸軍,王士珍擔任第六鎮統制(師長)。1904年11月,清政府決定以北洋新軍為樣板,在全國范圍內編練三十六鎮軍隊。為此,清政府成立練兵處,以慶親王奕劻為總辦,袁世凱為會辦,王士珍為軍政司正使負責規劃。由于練兵成果顯著,王士珍升任江北提督兼陸軍部右侍郎,官至一品。為了表彰兩位母親為國家培育出優秀人才,清廷特封為“誥命一品夫人”。

堅韌品德? 歲月之花

王氏雙節祠院中央,頂天立地的“誥命坊”無疑是最耀眼的存在。這座三間四柱、單檐無斗拱、紋飾簡單的青石牌坊,處處透著簡約、質樸。

牌坊上的文字全為楷書,正面主間,首行鐫刻“誥命”兩個大字,坊眼為“一品夫人”4個大字,末行刻“王母劉太夫人丁太夫人節孝之坊”。兩個次間,上首鐫刻“率禮蹈和”,下首鐫刻“稱詩納順”,都是贊頌母儀之范、母儀之德的詞句,出自南朝梁文史學家沈約的《宋書》。牌坊內側,正中匾額上陰刻“鐘郝垂型”4字,為“大總統”徐世昌所題。“鐘郝垂型”出自《世說新語·賢媛》,大意是說鐘氏、郝氏皆有德行,相敬如賓和睦相處,時稱鐘夫人之禮郝夫人之法,由此喻指妯娌之間相互敬重,和睦相處。

牌坊,是封建社會為表彰功勛、科第、德政以及忠孝節義所立的建筑物。作為祠堂附屬建筑的牌坊,意在昭示家族先人的高尚美德和豐功偉績。如今,全國各地存世的著名牌坊中,與女性有關的大都屬于節孝牌坊。可以說,每一座節孝牌坊,都是堅韌品德催生出的歲月之花。正定王氏雙節祠“誥命坊”,可謂一部兩位母親的“史詩”,讓人對兩位平凡而偉大的女性從心底萌生敬意。