從秦朝到清朝的民族關系發展

步桂新

從舊石器時代開始,人類經歷了漫長的發展過程。到了秦朝,形成了統一的多民族國家,之后歷朝歷代都在為大一統而努力。接下來,我將分析從秦朝到清朝中原漢族與各少數民族在不同歷史時期的關系。

秦朝在軍事上征服越人,開鑿靈渠,通西南夷,修萬里長城,北防匈奴。秦始皇將大批中原人遷往嶺南三州,帶來了鐵器等先進的生產工具和生產方式,極大地推動了嶺南地區的經濟文化發展,同時也加快了各民族的融合進程。秦經略西南,開辟五尺道,對推動巴蜀及中原與西南夷的經濟文化交流發揮了重要作用。秦朝加強中央集權的制度措施是大一統的開始,促進了多元民族的融合,打開了一體化的局面。自從秦朝建立了統一的多民族國家,我國以漢族為主的各族人民之間的關系越來越密切,經濟、政治、文化的交流越來越頻繁。

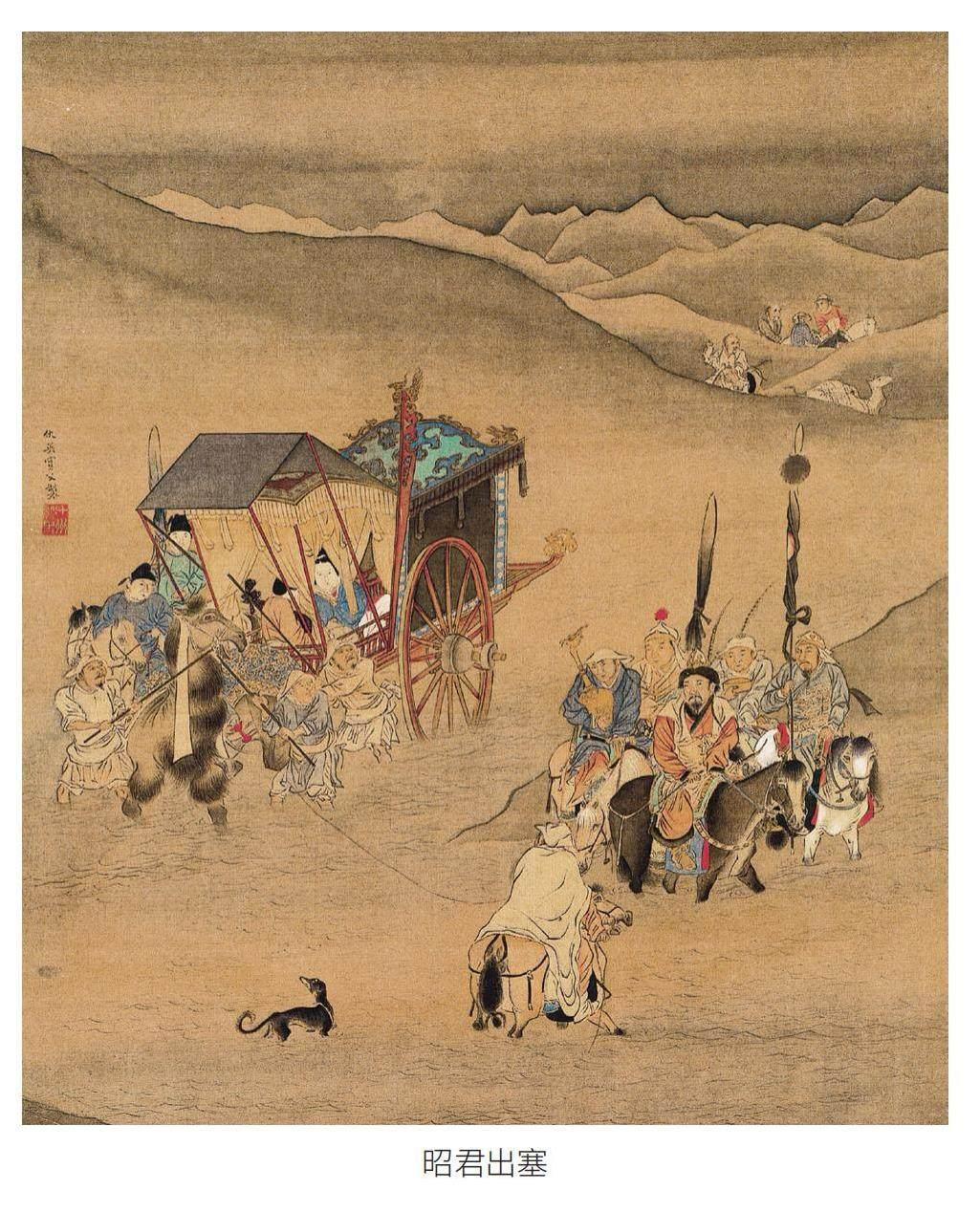

西漢初期,國力較弱,漢高祖為了穩定社會秩序,推行休養生息的黃老思想,邊境一直受到其他民族的侵擾。漢六年,冒頓單于出兵攻打馬邑,韓王信降,第二年,冒頓單于又進犯晉陽,漢高祖親自率領三十萬軍隊與其作戰,卻被匈奴在平城白山包圍了七日,史稱“白登之圍”,后賄賂單于閼氏才得以脫險。此后,漢朝對匈奴實行和親政策,把公主嫁給單于,每年都將大量絲綢、糧食、美酒等送給匈奴,與匈奴保持友好的關系,以防止匈奴入侵。雖然實行和親政策不能從根本上解決匈奴入侵、掠奪等問題,但是與匈奴保持友好往來、彼此通商,使漢朝與匈奴之間避開了大規模的戰爭,從而使漢朝得以專心于國內事務,休養生息,恢復和發展經濟。到了漢武帝時期,因國家經濟、軍事和政治實力的增強,具備與匈奴一戰的條件,朝廷一改和親政策,向匈奴發起了三次大規模戰爭。第一次戰役,漢武帝派衛青出征,收復河套地區,并設朔方和五原兩郡。第二次戰役,霍去病出兵隴西,西擊匈奴,匈奴內亂,渾邪玉帶領四萬人投降漢朝,漢朝將其分封于隴西、北地、上郡、朔方、云中五郡,合稱“五屬國”,并建立武威、酒泉、張掖、敦煌“河西四郡”。第三次戰役,漢武帝派衛青、霍去病分東、西兩路,同時進擊漠北,基本上解除了匈奴對北境的威脅。到了漢元帝時期,宮女王嬙(昭君)嫁給單于,結束了長達一個世紀的漢匈紛爭,北部邊境出現了“邊城晏閉,牛馬布野,三世無犬吠之警,黎庶亡干戈之役”的和平景象。

西漢時期,張騫兩次出使西域,第一次是要聯合大月氏,第二次是要聯合烏孫。雖然張騫沒有達到自己的目的,但是他的出使打通了漢與西域諸國的通道,建立了彼此的聯系,促進了雙方在經濟、文化上的交流,開辟了我國的“絲綢之路”。東漢時期,班超前往西域,主要任務是聯絡西域各諸侯王,讓其脫離匈奴,親附漢室。班超出使西域30年,東漢恢復了對西域的控制,加強了東漢與西域間的貿易往來,促進了彼此間的經濟、文化交流,這對西域的開發和內地的發展都是有利的。

魏晉南北朝時期,各民族尤其是北方少數民族向中原大遷徙,出現了民族大融合。公元220年,曹丕逼東漢獻帝退位,曹魏政權正式建立。隋于589年滅了南朝最后一個政權—陳,最終實現了統一。這個時期可分為三國、西晉、東晉與十六國、南北朝。赤壁之戰奠定了曹魏、蜀漢、孫吳三國鼎立的局面,到后期曹魏被司馬氏取代,三國最后由晉朝統一。西晉王朝曾有過短暫的統一,但在八王之亂后五胡乘機亂華,再次分崩離析。隨著成漢與劉淵的建國,北方地區進入了五胡十六國時期。司馬睿在西晉滅亡后南遷建立東晉,南北再度分立。東晉最后為劉裕所篡奪,劉裕建立了南朝宋,北魏統一北方,中國進入了南北朝時期。南北對立是一種政治上的對立,形成了南北對峙的局面。南朝歷經宋、齊、梁、陳四個朝代,北朝歷經北魏、東魏、西魏、北齊與北周,北魏經漢化運動后經濟持續發展,但造成了六鎮鮮卑貴族與洛陽鮮卑貴族的文化沖突,后期政治混亂,發生了六鎮起義,分裂成東魏與西魏,之后分別自立為北齊與北周。北周主張胡漢融合,并且攻滅北齊,統一北方,北周武帝駕崩后,政權落到了楊堅手里。楊堅篡北周,改國號為隋,建立隋朝,并滅南朝陳,統一中國,結束了長達四百年的魏晉南北朝時期。北魏孝文帝實行的一系列漢化措施,在推動以鮮卑為主的北方各部落的封建化進程中,也積極推進了以漢族為主的民族大融合進程,在這一進程中,孝文帝克服了種種阻礙,果斷地進行了改革,為推動我國的歷史發展作出了重大貢獻。魏晉南北朝時期,各民族之間的交往交流進一步加速。

隋唐時期,朝廷采取先戰后和的策略,多次征討邊境少數民族部落,曾打敗東、西突厥。唐太宗采用羈縻政策加強管理,并且設置都護府。在唐朝與西域的關系中,“絹馬互市”不斷發展,“參天可汗之路”直達內陸,沿途驛站遍布,使西域先民與中原保持著緊密的聯系。于闐樂、高昌樂、胡旋舞以及其他西方樂舞,在長安流傳開來,長安也有了西域風氣。龜茲音樂源于新疆庫車,在中原亦享有盛名,是隋、唐、宋宮廷音樂中不可或缺的一部分。唐朝還與少數民族首領和親,如將文成公主嫁給松贊干布。此外,還與日本、朝鮮等國家互派使者,例如鑒真東渡。唐朝是我國這一多民族國家發展的重要時期。當時,突厥、薛延陀、回紇、吐蕃等都曾在邊疆地區建立過地方民族政權,推動了歷史的發展。

宋朝時期,遼宋之間的戰和關系分為三個階段:第一階段,宋初北伐,先后進行高梁河之戰和雍熙北伐;第二階段,宋遼雙方簽訂澶淵之盟,進入和平時期;第三階段,宋金聯合滅遼,簽訂海上之盟。宋金之間的戰和關系分為四個階段:第一階段,宋金和談,簽訂海上之盟;第二階段,宋金開戰,靖康之難使北宋滅亡;第三階段,南宋初期議和,出現了紹興和議、隆興和議;第四階段,南宋寧宗與金戰和,即開熙北伐、嘉定和議。在宋代,我國海上絲綢之路進一步發展,隨著中國造船技術和航海技術的提高,海外貿易進一步發展,絲綢向海外傳播的數量及范圍擴大,中國的商船能從波斯灣經今阿曼佐法到亞丁乃至東非沿岸,我國各民族進一步大融合。

蒙古國至元朝時期,成吉思汗進行了三次西征,奠定了我國疆域版圖,并將所征疆域分給他的兒子,建立了欽察汗國、察合臺汗國、窩闊臺汗國和伊兒汗國。他的統一戰爭為后繼者忽必烈統一中國、建立元朝奠定了堅實的基礎,在一定程度上促進了文化發展。忽必烈結束了分裂局面,并且開始實行行省制度,將全國分為十個行省,此外還有高麗行省。由中書省直轄的山東、山西、河北、蒙古等地稱腹里,有關事務由中書省下轄的六部掌管。行省之下設路、府、州、縣。元朝初年,忽必烈封吐蕃喇嘛教八思巴為帝師,在中央設置宣政院管理全國佛教事務及吐蕃軍民之政;在西藏設立三個宣慰使司都元帥府管理西藏。

明朝時期,鄭和先后七次率領龐大部隊下西洋,歷時28年到達中南半島、印度半島30多個亞非國家,一直延伸到非洲東部海岸,跨越赤道,使中國同亞非其他國家之間的經濟和文化交流更加密切。

明清時期,地方實行行省制度,蒙古實行蒙旗制度,西藏地區有駐藏大臣,東北地區有盛京將軍駐防,新疆地區有伊犁將軍,西南地區則實行改土歸流政策,將世襲的土官改為流官。清初,為鞏固多民族國家政權,朝廷平定三藩,收復臺灣,平定準噶爾部,讓土爾扈特人民重返祖國,加強對西藏的管理,西南地區實行改土歸流,平定大小和卓的叛亂。這一時期,各民族已經有了共同體的觀念,但是民族自覺意識還沒有形成,直到1840年鴉片戰爭開始,中國各民族團結起來,同仇敵愾,一致對外,共同抵御外敵侵略,共同保護祖國。

從秦漢到清朝,各個時期中原漢族與周邊少數民族都有政治、經濟、文化等方面的聯系,各民族經濟上相互依存,文化上兼收并蓄,情感上相互親近,在中華民族這個大家庭中,各民族之間互相幫助,共同生產生活,反對民族分裂,維護祖國統一。現在,我們更應該鑄牢中華民族共同體意識,為實現中華民族偉大復興、構建人類命運共同體而不斷努力。

(作者單位:河北美術學院)