賡續(xù)歷史文脈?讓傳統(tǒng)在新時代壁畫創(chuàng)作中升華

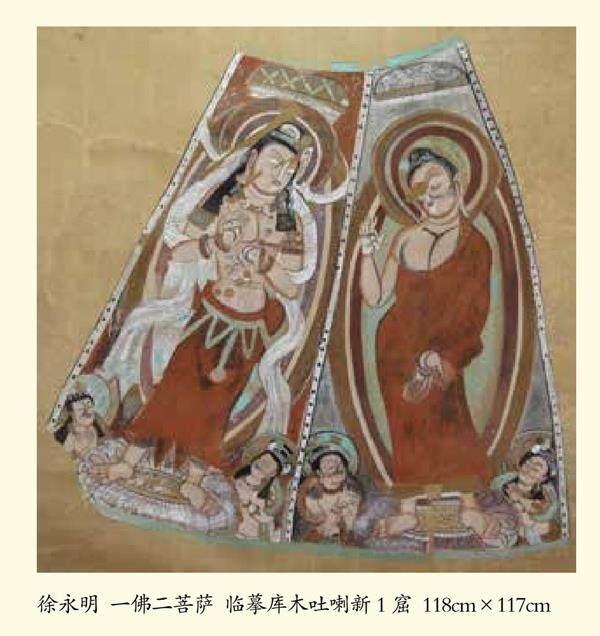

徐永明

壁畫是人類歷史上最悠久的繪畫形式之一,承載著人類文明的印記,在美術史中具有極其重要的地位。中國古代壁畫是世界上遺存數量最多、類型最豐富、體系最完整的文化遺產,分布廣泛、規(guī)模宏大,蘊含著深厚的歷史文化價值,體現了中華文化的源遠流長,見證了中外文化交流的歷史。

中國古代壁畫依附于建筑空間,具有敘事性與裝飾性兩大屬性,兩者相輔相成,從類型上主要分為寺觀建筑壁畫、石窟壁畫彩塑、墓葬壁畫,以及宮廷壁畫等,但就壁畫遺存數量和歷史文化內涵而言,以石窟壁畫為最。

根據國家文物局2021年公布的全國石窟寺專項調查結果顯示,我國共有石窟寺2155處,摩崖造像3831處,共計5986處,主要分布在絲綢之路沿線、黃河流域和長江流域,分布在全國27個省、自治區(qū)、直轄市。其中,全國重點文物保護單位共288處,省級文物保護單位417處,市縣級文物保護單位1285處,尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物3361處,另有新發(fā)現635處。

2021年國家文物局印發(fā)《“十四五”石窟寺保護利用專項規(guī)劃》序言中指出:石窟壁畫是我國輝煌燦爛古代文明的集中體現,是中華文明同其他古代文明交流互鑒的歷史見證。深入挖掘石窟壁畫中蘊含的中華民族審美追求、價值理念、文化精神和各民族交流交融歷史內涵,事關中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展、事關社會主義文化強國建設、事關高質量共建“一帶一路”和促進文明交流互鑒,具有重大意義。

一、石窟壁畫保存現狀與保護手段

(一)保存現狀

由于年代久遠,石窟壁畫所依附的建筑崖體受地震、水害、風蝕、洪水,以及人為等內外因素長期影響,導致石窟建筑崖體形成劣化失穩(wěn)、崖體變形、裂隙、垮塌等病害;進而造成壁畫出現空鼓、起甲、粉化、酥堿、龜裂、脫落和相關生物病害。另外,在當前全球氣候變化大背景下,受極端天氣影響(暴雨、雨雪侵蝕、凍融等),突發(fā)性氣候頻發(fā),以及隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展,參觀人數激增,古代壁畫保護面臨的問題更加突出,給石窟壁畫保護帶來了許多新的挑戰(zhàn)。

(二)保護手段

1.物理形態(tài)保護

按照文物保護原則循環(huán)進行物理形態(tài)的保護加固與修復,首先對石窟壁畫所依附的建筑進行加固保護,在此基礎上對壁畫本體進行有針對性的病害治理與保護修復,包括對傳統(tǒng)壁畫材料與工藝的研究、壁畫病害形成與病害機理分析研究、應對措施及保護修復材料與工藝實驗研究,對壁畫本體實施修復。

2.預防性保護

主要是進行環(huán)境監(jiān)測(大氣環(huán)境與微環(huán)境監(jiān)測),根據監(jiān)測數據進行環(huán)境控制與干預。

3.圖像與歷史信息保護

文博單位實施壁畫圖像數字化采集、石窟考古與歷史方面的資料梳理研究、數據庫建設。

4.傳承保護

主要開展考古、歷史、宗教、藝術等方面的基礎性研究和展示展覽,以及衍生品開發(fā)。

二、對石窟壁畫傳承保護與當代壁畫創(chuàng)作、壁畫教學方面的思考與展望

(一)石窟壁畫保護存在的問題

1.物理形態(tài)保護

根據目前石窟壁畫保存現狀和保護修復手段實際,對于傳統(tǒng)壁畫循環(huán)往復的修復,只能延續(xù)其生命,而無法改變其最終走向消亡的命運。

2.歷史信息與圖像保護

隨著數字技術的發(fā)展普及,數字技術已被廣泛地用于石窟壁畫保護之中。然而,由于行業(yè)壁壘,目前石窟壁畫資源共享問題幾乎成為文博行業(yè)的發(fā)展瓶頸。

3.傳承保護

目前石窟壁畫傳承保護,在很大程度上由于各方面客觀原因僅限于文博領域內循環(huán),對于系統(tǒng)性跨界整理研究、資源共享、活化利用還有許多壁壘需要打破。將傳統(tǒng)壁畫技藝和精神融入當代壁畫創(chuàng)作實踐與藝術院校基礎教學體系還有很長的路要走。

(二)當代壁畫發(fā)展與時代特征

當代壁畫作為公共藝術的重要類型具有很強的時代性、社會性和思想性,成為推動城市文化建設的重要組成部分。中華人民共和國成立以來,我國壁畫發(fā)展經歷了兩個重要的歷史階段,一是1979年首都機場壁畫群落成,開啟了中國當代壁畫復興和多元化藝術發(fā)展的序幕,意義非凡。首都機場壁畫群以其題材內容廣泛、創(chuàng)作手法多樣、表現形式和材料豐富,而受到社會的廣泛關注,對改革開放以來中國當代壁畫發(fā)展產生了劃時代的影響,涌現出一大批優(yōu)秀的當代壁畫經典作品。二是黨的十八大以來,隨著我國經濟文化建設和城市建設的飛速發(fā)展,為當代壁畫發(fā)展提供了廣闊空間,注入了新的發(fā)展活力,使我國當代壁畫藝術創(chuàng)作進入一個新的繁榮時代。

(三)新時代中國壁畫創(chuàng)作發(fā)展面臨的新課題

新時代中國廣大壁畫工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,守正創(chuàng)新,開拓進取,順應時代發(fā)展,在美麗中國建設中發(fā)揮著獨特的作用。新時代的中國壁畫正在復興中蓬勃發(fā)展,如何更好地傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng),賡續(xù)歷史文脈,特別是把中國傳統(tǒng)壁畫的精華進行創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展,創(chuàng)時代之新、創(chuàng)歷史之新、創(chuàng)民族之新,是我們廣大壁畫工作者面臨的一個新課題。

(四)思考與展望

中國傳統(tǒng)壁畫植根于中華5000多年文明發(fā)展的沃土,以其獨特的形式語言、材料工藝和表現方法,構成了中國繪畫獨特的審美體系。特別是石窟壁畫作為古絲綢之路文明交流的結晶,其所蘊含獨特的美學精神、價值理念和文化內涵,成為中國優(yōu)秀傳統(tǒng)壁畫經典中的經典。在當代壁畫創(chuàng)作和教學中傳承保護這些歷史經典,不僅能夠促進當代壁畫創(chuàng)作、涵養(yǎng)大眾審美,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展,并且能夠更好地賡續(xù)中華歷史文脈,讓傳統(tǒng)在新時代壁畫創(chuàng)作與教學中升華。

從傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、不斷增強中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力和影響力、創(chuàng)造中華文化新輝煌的高度,加強和完善中國壁畫學科體系、學術體系建設,是新時代中國壁畫復興發(fā)展的基礎和首要任務。

然而,由于包括石窟保護管理機構在內的基礎文博機構缺乏相關專業(yè)人才和經費支持,造成基礎研究薄弱,從文物安全和監(jiān)護角度,無法實現資源共享。而相關藝術高校和藝術創(chuàng)作機構,由于缺乏系統(tǒng)的壁畫資源,在學科體系和學術體系建設方面困難重重。因此,加強藝術高校或創(chuàng)作單位同文博管理機構之間的合作,打破行業(yè)壁壘,實現資源互補、聯合共建,是加強和完善壁畫學科體系、學術體系建設的最有效途徑。

(作者系中國美術家協(xié)會壁畫藝術委員會副主任、新疆克孜爾石窟研究所研究館員)