“最懂中國菜”的她,把灶王爺“請”進了倫敦的廚房

毛渝川

在英國倫敦家中,扶霞·鄧洛普把廚房里原來預留給微波爐的位置變成了神龕,這里放有一尊灶王爺神像,立有一塊“東廚司命定福府君之神位”的牌子,香蠟皆全。“灶王爺是中國最古老的‘家神,守護著華夏大地所有人的家庭生活。”扶霞希望灶王爺能漂洋過海,給她這個學習了30余年中國廚藝的“老饕”庇佑。

來自英國的扶霞,有一個“深邃的中國胃”和150個寫滿了美食記錄的筆記本。她在6年時間里相繼出版了5本關于中餐的著作。如果你和這位藍眼睛的女士說起中餐,她可以從某道菜的色香味談起,延伸到相關的歷史、典籍、研究、專著。一粒小小配料,也能講起它的上下五千年。

我在成都見到扶霞時,她正興致勃勃地期待著晚上帶她的朋友們去吃火鍋,語氣中有一種本地人的“內行感”:“我最喜歡的其實不是火鍋,是魚香茄子。”她嘆了口氣,“哎——不過帶他們‘外國人來成都,火鍋還是必須要吃的嘛。”

1

炸得酥脆的面糊包裹著軟嫩的豬肉塊,從窸窣作響的牛皮紙中取出,吃的時候得蘸取鮮紅色的糖醋醬。這是糖醋肉球(丸)——扶霞兒時最愛的“中國菜”,也是1970年代英國的中餐菜單上無處不在的一道菜。

長大后的扶霞才后知后覺,“比起吃中餐的西方人,中國人從來都沒那么喜歡酸甜味食物。”她在四川大學求學時便發現,那些餐館菜單上一些以“糖醋”打頭的菜肴,只有老外們才會雷打不動地每頓必點。正因如此,扶霞說,她寫《君幸食》有一個非常重要的目的——想讓西方讀者驚訝,“他們不會想到在中國飲食里有這么多漂亮的、難以置信的菜。告訴他們中國菜是什么?作為外國人,怎么才能真正地欣賞到中國美食?”

她發現,那些被本土化的“中餐”不僅菜式單一,還通常過于追求鮮艷的顏色、酸甜咸的重口味,油炸小吃和炒面當道,“使得人們一葉障目,無法全面體會和欣賞中國美食文化的多樣與精妙……根本沒有中國人會吃那樣的菜。”

扶霞常提及與川菜大師喻波在洛杉磯吃“炒雜碎”時的有趣經歷,一大勺雜碎被舀在米飯上,里面是大塊的去骨雞肉、叉燒、剝殼蝦仁、白菜、口蘑片,澆上了淺棕色的萬用醬汁。這確實是中餐,但不是他概念里的中餐。喻波一邊皺著眉頭觀察,一邊遲疑地夾起一塊雞肉放入口中,最后謹慎地評價:“還可以……里頭啥子都有。”

在英國,如果和朋友吃到了“被本土化”的中餐,扶霞的選擇是不多加解釋,直接帶朋友到自己家里吃一頓真正的中餐。她家的廚房里有一些被視作寶貝的東西:從成都買來的泡菜壇子和筲箕,產自成都漆器廠的攢盒,她從四川高等烹飪專科學校畢業后帶走的菜刀……宮保雞丁、麻婆豆腐、豆瓣魚、蒜薹肉絲等等是她愛做的菜;如果覺得自己上火了,也會做一些清熱去火的東西來吃。為了在英國得到一只“帶頭、帶腳的雞”,她甚至開始在院子里自己殺雞,當她把雞血接到碗里的時候,路人紛紛投來驚詫的目光。

扶霞對她用了30多年的炒鍋尤為驕傲。這是之前她在唐人街尋來的,內部在鍋鏟的千萬次打磨下,已經出現了坑坑洼洼的痕跡,被她看作是“個人的中國烹飪歷史”:“我有一個英國朋友,她的丈夫也是一個美食家。他們一直以為自己不喜歡吃中餐,直到在我家吃了一頓正宗中餐。”

2

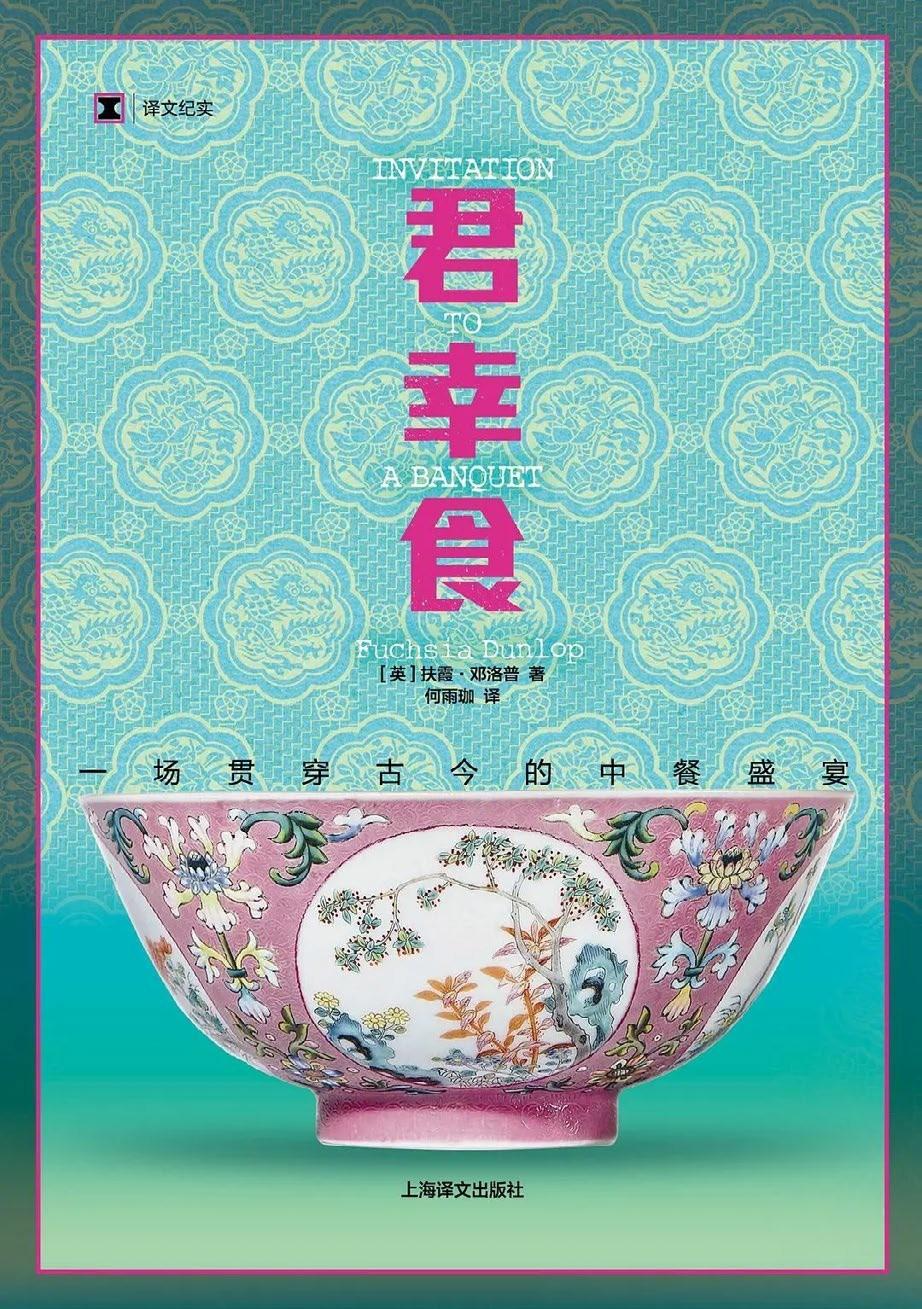

翻開《君幸食》的目錄,扶霞從開宴序起,包含灶火、天地、庖廚、餐桌,最后以宴后記收尾,每一章都葷素搭配,擬成一桌好菜。

“我這本書要像宴席一樣寫得‘平衡,就像是點菜一樣。”扶霞深得宴席配菜精髓,“中餐點菜的主要原則是一手抓平衡、一手抓多樣,同時極力避免重復。”一位杭州的廚師曾告訴她,看一位廚師的菜單,就能把這位廚師的能力估摸得七七八八。比如客人剛剛吃了油炸過的糖醋魚,下一道菜就應該在主料、顏色、形態和口感上形成叫人耳目一新的鮮明對比,像是綠葉蔬菜、干辣菜肴或蔬菜切絲做的湯。

“中國人說,需要三代才會出一個美食家。我非常有口福,30年的時間就在中國吃了那么多讓我驚訝的東西。”西方崇尚無骨凈肉,因而扶霞對一些做工復雜的宴席菜印象深刻,比如魚身上一些特殊的部位。“紅燒劃水”,用的是巨大鯉魚的魚尾。高湯、料酒、醬油和糖一起來燉這條魚尾,直燉到其中最滑嫩的膠質全都與鍋中物融為一體。用手指將尾鰭一根根費勁兒地掰開,吃中間夾著一層薄薄的黏糊糊的膠凍,“得像舔花蜜一樣舔出來,用牙齒刮,用舌頭吮,把每一根尾刺上美味的部分都吸干凈”,十分美味。

還有一道叫“土步露臉”的菜,金黃的湯汁中漂浮著許多白色的小碎塊——這是四百塊鯰魚臉頰肉。“每當有人對我說,中國人吃那些邊角的部位是因為窮得沒有辦法,我就會想起這道菜。”

中國的家常菜也讓扶霞著迷,特別是蔬菜。她說,英國冬天的蔬菜常常是“皮革一樣又硬又厚的葉子、粗笨的根莖和有泥土氣的味道”,而中國的蔬菜烹飪讓她感到歡呼雀躍。扶霞最愛姜汁芥藍,“細膩清脆的風味中游走著一縷似有若無的苦,在大快朵頤過其他菜肴之后,非常清新爽氣。”

在英國,若能偶爾發現喜愛的蔬菜,對扶霞而言可謂是大喜之事。一日在倫敦家附近的運河邊,居然發現了葵菜,扶霞說自己“當時高興得快哭了”。還有一次找到了新鮮冬筍,她興高采烈地拿回家,用自己采來的薺菜,做了薺菜炒冬筍和薺菜粥,“歐洲大多是不可吃的竹子……只是好看,沒用!”

3

難得的是,《君幸食》相比于扶霞之前的飲食隨筆,有著明確的研究體系,內容旁征博引,將中國傳統文化與日常美食緊密相連。這從書的標題就可以窺見一斑:“君幸食”一詞,來源于長沙馬王堆一號漢墓出土的“貍龜紋漆盤”,三只貓咪,一只小龜,食盤內云紋間隙處朱書“君幸食”——請你來吃飯,吃好喝好啊。

這樣的引用在書中隨處可見。北魏時期賈思勰的農學著作、唐朝白居易的《烹葵》、北宋蘇東坡戲作的“食豬肉”打油詩、清代袁枚的“十幾種豆腐食譜”等等,來自千百年前中國古人的智慧穿梭于字里行間之中。“這是我30年來累積下的經驗。”扶霞說,自己有許多深諳此道的好友,他們會為這位期望更進一步了解中國文化的英國人推薦相關古籍和資料。

有趣的是,書里甚至會出現一些讓人意想不到的引用。比如扶霞解釋什么是炒雜碎,筆鋒一轉用《西游記》做起了說明:“妖怪作亂,孫悟空揚言要把對方做成‘雜碎來吃。”當然,引用的文獻都是英文版的,得由譯者何雨珈將這些翻譯成英文的中國古文,辨識清楚后再翻譯還原為中文。這被何雨珈視作是翻譯扶霞書籍的樂趣之一:“可以看看中國古文的譯文,和原文會有什么不一樣?”

扶霞說,研究中國美食這么多年,她欣喜地發現如今的中國人越來越重視中國的飲食文化。“我看到很多地方開始推廣他們的傳統食品、綠色食品、農家調料等等,看到中國人不單單喜歡吃,也更加尊重做菜的廚師。”

網絡上引起熱議的預制菜也讓扶霞感到擔憂,“在中國,預制菜太豐富、選擇太多,中國的年輕人學習和工作壓力又很大,我很怕他們逐漸忘記怎么做菜,我認識的很多中國小孩也很少有和家里人學做菜。”她說,成都老一輩非常能干,不但會炒菜,還可以做泡菜、臘肉、醬肉、香腸,“如果年輕人忘記老一輩的做法,真的很遺憾。”

她也提到了“炒菜機器人”,一次可以烹飪多達一百公斤的食物,“我真的不希望炒菜機器人會替代真正的廚師。”用扶霞的話來說,不能來到中國的日子里,中餐于她而言就像是在招魂,“很多時候表達‘我想你,我會說‘我做了一道菜,以后有機會我們一起吃。中餐背后的文化才最珍貴。”