文鄉村風韻

楊杰軍

大坪江的古韻

南方的小井岡山—大坪江,是龍勝縣海拔最高的一個高山小盆地,四面環山。東面的門戶連通了興安縣的竹林界,最為險要,高約2000米,坡度在70度左右;南面門戶連通了紅軍長征曾經過的靈川縣財喜界,高約1300米,坡度約50度,紅軍長征時曾在財喜界之間的嘞灣書寫了“燕子巖傳奇”故事;西面的門戶連通了世界一絕的龍脊梯田景區的觀音巖,是紅軍長征經過龍勝最有名的紅色遺址之一,高約1650米,坡度大約55度;北面門戶是通往華南第一高峰—貓兒山景區的磨子巖,高約1450米,坡度在60度左右。

在北面靠西的崇山峻嶺里,有一條彎彎曲曲的嘞灣。嘞灣一頭兒在距大坪江6.5公里的桐木寨處,連接湖南武岡、邵陽等湘西北地區;另一頭兒連通著桂林市的交通動脈,從大坪江的山腰而過,形成了困住大坪江的左右門戶。當時,每天從湘西北有成百上千的小商販們挑著當地的壇壇罐罐和雞鴨等特產步行去桂林販賣,再購買鹽巴、茶葉、布匹等生活必需品,后返回湘西北,就這樣來來往往、川流不息。嘞灣,就成了小商販們的“伙鋪”。

1949年后的幾十年里,這條石板路一直是大坪江等地的人們通往江底鄉政府及外界的必經之路。隨著脫貧攻堅戰的全面實施,原先的交通要道—石板路,如今已被水泥路取代了。但這條古商道與大坪江見證了歷史的變遷與中華民族的崛起,彰顯了大坪江人民不屈不撓的精神。

大坪江盆地附近數十平方公里并不是一馬平川的,而是連綿起伏。山嶺上四季常綠,遍地生長著天然擺竹、南竹、水竹、鳥梨茶等多種珍稀灌木;山嶺之間的谷口是一片似坪非坪的溝壑,深入進去又是類似的塹壑,再往里走,還是谷壑,走來走去,好像沒有盡頭。因此,連當地人都不敢貿然深入,進去了就會迷失方向。所以,至今沒有人走遍這些山嶺溝壑。至于具體面積,誰也說不清楚,只知道是莽莽的、森森的、沒有邊際的,是山中有山、嶺中有嶺的高山小盆地。

大坪江的恒韻

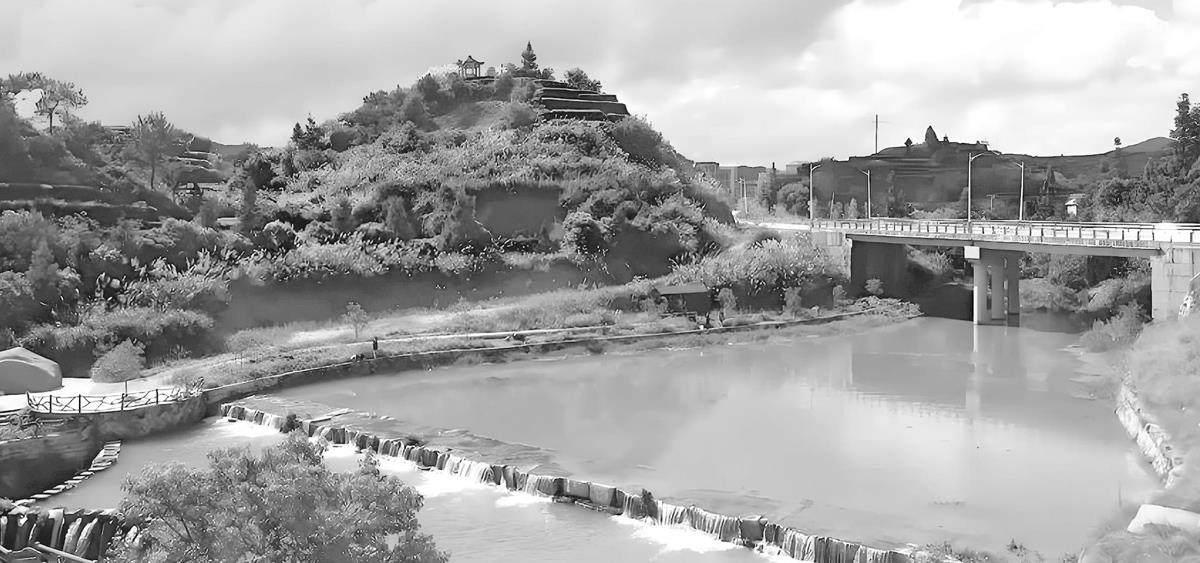

1934年冬,紅軍在湘江激戰后,進入越城嶺山脈。在經過大坪江時,架了好幾座便民橋,解決了當地群眾長期因江而交通不便的難題。各族群眾看在眼里,喜在心里,一種久違的親切感油然而生。人們紛紛回到家里給紅軍打油茶、蒸山薯,還送草鞋、唱山歌進行慰問,紅軍被大坪江群眾的熱情、真情所感動,但只喝山泉水,且一碗飲盡就大踏步向前走去。

鄉親們見紅軍饑寒交迫,卻婉拒一碗碗香噴噴的油茶,一雙雙破爛不堪的布鞋連腳趾都露出來了,卻沒有人收一雙草鞋……寨上的鄉親們把紅軍為大坪江架的橋稱為紅軍橋,并精心維護,直到前幾年政府架好了水泥橋。紅軍橋既解決了人民群眾生產生活的交通問題,又使來往的本地與外地人銘記紅軍關心愛護人民群眾的恩情。像這樣軍愛民、民擁軍的生動故事,留下了許多許多,一直流傳至今,勉勵著后人深切感黨恩,永遠跟黨走。

大坪江的神韻

大坪江似高聳的井岡山,但它沒有井岡山的巍峨雄偉;大坪江的中間小盆地近似于井岡山上的寬敞,但它沒有井岡山上的波瀾壯闊;大坪江四面環山,近似于井岡山的地勢險要,但它沒有井岡山黃洋界的隆隆炮聲。大坪江與井岡山形似、神似,大坪江曾經的悲壯與井岡山的歷史滄桑是那樣可歌可泣,當地的人民都是那么純潔質樸,那么頑強不屈。

大坪江像井岡山一樣忍辱負重、淡泊名利,卻不像廬山、黃山那樣引人入勝,也不像泰山、峨眉山具有那種張揚的個性。

我想:今天我們原本是來游山玩水的,但于我來說,不僅領略了廣西龍勝這南方小井岡山郁郁蔥蔥的山山嶺嶺,也品嘗了大坪江默默無聞的山溪泉水的清甜甘美,更在平淡中喝油茶、品水酒、唱山歌、吃擺竹筍,探尋曾經的歷史,領略燕子巖傳奇的風采……

一切驚奇皆再現于眼前,絕對是大坪江給予我們的恩賜。這是一次難得的心靈之旅,她洗滌、慰藉、啟迪了我的心靈。