埋下種子,靜待花開

對“發明”和“創新”這兩個詞的好感源于高中時代就深入人心的“培養創新精神”的教育宣傳。2009年大學畢業后,我成為一名高中物理教師。教學中,我總是鼓勵學生細心觀察身邊的事物,找找有無可創新改進的地方。功夫不負有心人,我指導學生的兩個發明作品分別獲獎。從此,發明制作和創新設計就與我形影不離。

2014年,我在一個科技教育群中看到《發明與創新》的征稿信息——這是我首次與《發明與創新》相遇。當時覺得,要在刊物上發表文章比登天還難,但內心仍充滿期待。

2015年,我帶的科技創意制作社團里,有兩名學生對電路導線做了改進,設計了紐扣式的接線方式,并申請了實用新型專利。我鼓勵他們把發明制作的過程和心得寫下來,試著給《發明與創新》投稿,不久便收到文章擬被錄用的回復——文章在2016年4月刊出。2016年5月底,我收到一個來自湖南長沙的郵政快遞,里面是樣刊以及一張取款通知單!

這是我和學生第一次見到稿費單,而且是屬于我們的稿費單!上社團課時,我讓大家傳閱稿費單,借機鼓勵更多同學參與科技創新活動。

那時,我既承擔教學工作,又有班主任工作,還要把課余時間投入科技創意制作社團,雖然忙碌但樂在其中,一時竟忘了取稿費。后來想起時,已過了取款日期,索性就把這張取款單保留下來作為紀念,激勵自己。

后來,科技制作社團改名為“科技創意實踐社”,致力于開展實踐活動。為了尋找更多創意素材,學生去學校圖書館借閱書籍,他們驚喜地發現,館里有《發明與創新》!從此,它成為科技創意實踐社的必讀書。

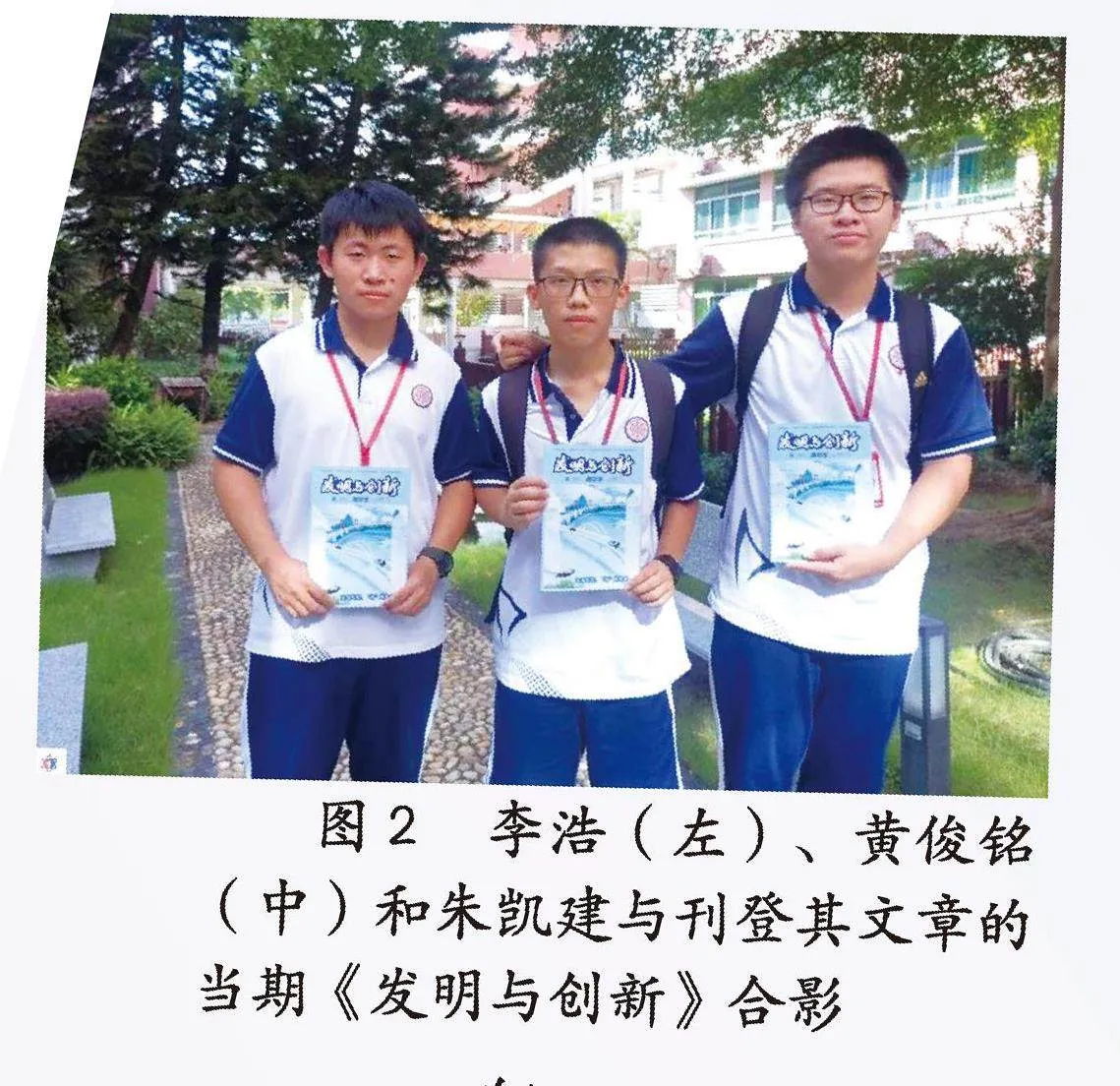

學生在社團課積累了豐富的實踐素材和探索心得,我鼓勵大家研讀《發明與創新》,嘗試投稿。之后,學生黃俊銘、朱凱建、李浩將“自制電容器探究影響電容大小的決定因素”研究成果整理后投稿,發表于2023年7月上旬刊。隨后,他們收到了樣刊和稿費——這成了他們高中生涯的高光時刻。

學生霍英糧、陳振朗將課堂上的疑問轉為探究微項目,利用課余時間來到社團活動室“造物者空間”做實驗。設計實驗方案,拼裝實驗器材,失敗了又重來……兩位同學的研究成果發表在《發明與創新》2023年10月上旬刊。

青少年思維活躍,富有想象力和好奇心,若能給他們提供榜樣示范,便能產生很多意想不到的成果。一天,學生劉文軒與我分享了他發現的一個奇怪的現象:用剪刀戳飲料瓶的塑料包裝紙,會出現完美的波浪線,他還現場演示給我看。我鼓勵他查找文獻、設計實驗,把理論和現象都研究清楚——看來,他也想像學長一樣投稿。

有人說,中國教育培養的是記憶力、執行力超強的追隨者,卻缺乏能獨立思考和主動創新的先行者。而我想說,這一切已有轉變。因為有一群一線教師在默默探索變革,引導學生從解題走向解決問題;有一批諸如《發明與創新》的優秀期刊鼓勵、指導青少年創新,為師生的創新成果提供展示的舞臺。

在青少年的心里埋下創新的種子,我們靜待花開……