明清時期貴州橋梁的命名及其文化內涵

楊云?羅權

摘 要:明清時期,隨著貴州驛道交通和城鎮建設的需求,橋梁的修建數量超越了以往各個時代。這些橋梁的命名多種多樣,不同程度地受到橋梁建筑的位置、用材、功用和歷史、文化、習俗等因素的影響,前者包括水文、木石、鐵索等,后者包括姓氏、嘉名、人物、傳說、形狀、紀事等,許多橋名蘊藏著豐厚的歷史文化內涵,是研究貴州橋梁建筑史和文化史的重要資料。

關鍵詞:明清時期 貴州 橋梁 命名

中圖分類號:K248;K249 文獻標識碼:A 文章編號:1000-8705(2024)02-0072-14

中國的地名學研究經歷了一個長期的發展階段,對傳統地名學的認識,在秦漢魏晉時期已逐步趨向一致,至唐宋時期基本完成1。地名蘊藏著深厚的歷史文化內涵,地名的命名方式反映了歷史時期各個地方的政治、經濟、文化、軍事、交通等狀況,也見證了自然生態環境的歷史變遷。近些年來,地名學受到越來越多學者的關注,相關的研究成果較為豐富。目前,學界的研究主要集中在探討地名的命名規律、地名文化景觀等方面2,對古代橋梁的命名方式探討不足,尤其是對貴州歷史上的橋梁命名研究尚未展開。貴州作為典型的喀斯特地區,多高山、深谷、河流。在明代建省后,隨著交通方面的需要,修建了大量橋梁。本文以明清時期修建的貴州橋梁為研究對象,探討其命名的方式及蘊藏的文化內涵。

一、明清時期貴州橋梁修建的背景與時空分布

明初,由于貴州地理位置的重要性,明廷為強化對西南地區的統治,“開一線以通云南”,促成了貴州建省,并著力改善貴州的交通。正如顧祖禹所言:“雖偏隅逼窄,然驛道所經,自平溪、清浪而西,回環達于西北,幾千六百馀里。”3隨著貴州建省,大量的外省移民進入貴州各地,參與到了道路、橋梁、渡口建設4,在其時的湖廣通往云南的驛道干線上修建了許多橋梁,貴州各交通支線的橋梁修建也逐漸展開。到了清代,清廷通過改土歸流、改衛設縣等方式,使得貴州全域實現了流官治理;又將原屬四川、湖廣、廣西的不少地區劃入貴州,使得貴州管轄的區域大幅增多,橋梁建設也得以在更廣的地域空間展開。

(一)明清時期貴州橋梁的時間分布

據統計,明清時期修建的貴州橋梁中有確切名稱可考的共計二千三百六十五座左右,還有更多因各種因素消失在歷史長河中的橋梁沒有記載。在這些橋梁中,有明確修建年代記載的僅占少數,更多的只是記載了大致方位,或簡略地點,或捐資修建者,這導致了大多數明清時期修建的橋梁并不能明晰其修筑時間。目前,明代貴州修建的橋梁且有修建年代可考的有百馀座,分布如表一所示:

明代貴州橋梁修建最集中的是洪武、成化、弘治、萬歷、崇禎五個時期,所建橋梁次數達到總數的百分之七十二左右,所占比重較高。明洪武十五年(1382),明廷平定云南,為保障內地進入云南的道路暢通,建立貴州都指揮使司,沿驛路設立衛所,使用聯省控御、分段設防的辦法,并通過城池、關隘、寨堡、哨卡、驛站構筑起連點成線、連線成面的戍防體系1。為了維系緊密的軍事戍防體系,保障驛道的通暢,必須依賴可靠的水陸交通,為橋梁建設提供了機會。

明成化、弘治年間,貴州橋梁的修建次數較之前增多,這與彼時的貴州經濟發展水平有關。明廷采取“移民就寬鄉”的政策,大量中原和江南地區省份的移民進入貴州后,帶來了先進的農業生產技術,使得貴州的農業得到較大發展。在手工業方面,隨著移民的進入而帶來的技術改進,貴州在釀造、紡織、蠟染等方面都具有較高的技術水平。在商業貿易方面,由于貴州人口的增加,貨物需求量較大,在驛道沿線的城鎮形成了許多商業活動中心,并影響了周圍的農村地區,農村場市逐漸出現,促進了市場網絡的形成2。隨著貴州農業、手工業、商業的不斷發展,城鄉之間、各民族之間的經濟交往和文化交流更為密切,對水陸交通的需求也更加迫切。此外,萬歷年間發生的“萬歷三大征”之一的“平播之戰”,天啟、崇禎年間發生的明廷平定“奢安之亂”,明廷調集數省兵力進入貴州,為便于行軍修建了大量橋梁,故這兩個時期橋梁的修筑數量也較多。

清代以來,隨著經濟社會的發展,貴州橋梁的修建次數較之前代明顯增多。目前,清代貴州修建的橋梁有修建年代可考的有八百九十二座左右,分布如表二所示:

從以上列表可以看出,清代貴州橋梁修建最集中的是乾隆、嘉慶、道光、光緒四個時期,所建橋梁次數達到了總數的百分之七十七點三五左右。康熙時期,清廷平定“三藩之亂”后,在西南地區實行休養生息之策,這些地方的經濟開始得到逐步恢復,貴州的橋梁修建次數也逐步增加。到了雍正時期,雖然貴州的橋梁修建次數沒有康熙時期多,但從雍正帝的統治年數和相對比值看,還是有一定增長的。至乾隆、嘉慶、道光時期,貴州的橋梁修建次數超過了以往的各個歷史時期,這與其時的經濟社會發展狀況和各族人民交流交往的增多有著密切的聯系。至咸豐、同治時期,貴州橋梁的修建次數相比于道光、光緒時期要少得多,主要原因是其時的戰事較多,官府和民間都無暇顧及橋梁修建,故次數較少。至光緒年間,隨著貴州各地戰事的減少,這一時期的橋梁修建次數又有所增多;但隨著西方帝國主義的不斷入侵,清廷內憂外患加劇,這一時期的增多又是短暫的。

(二)明清時期貴州橋梁的空間分布

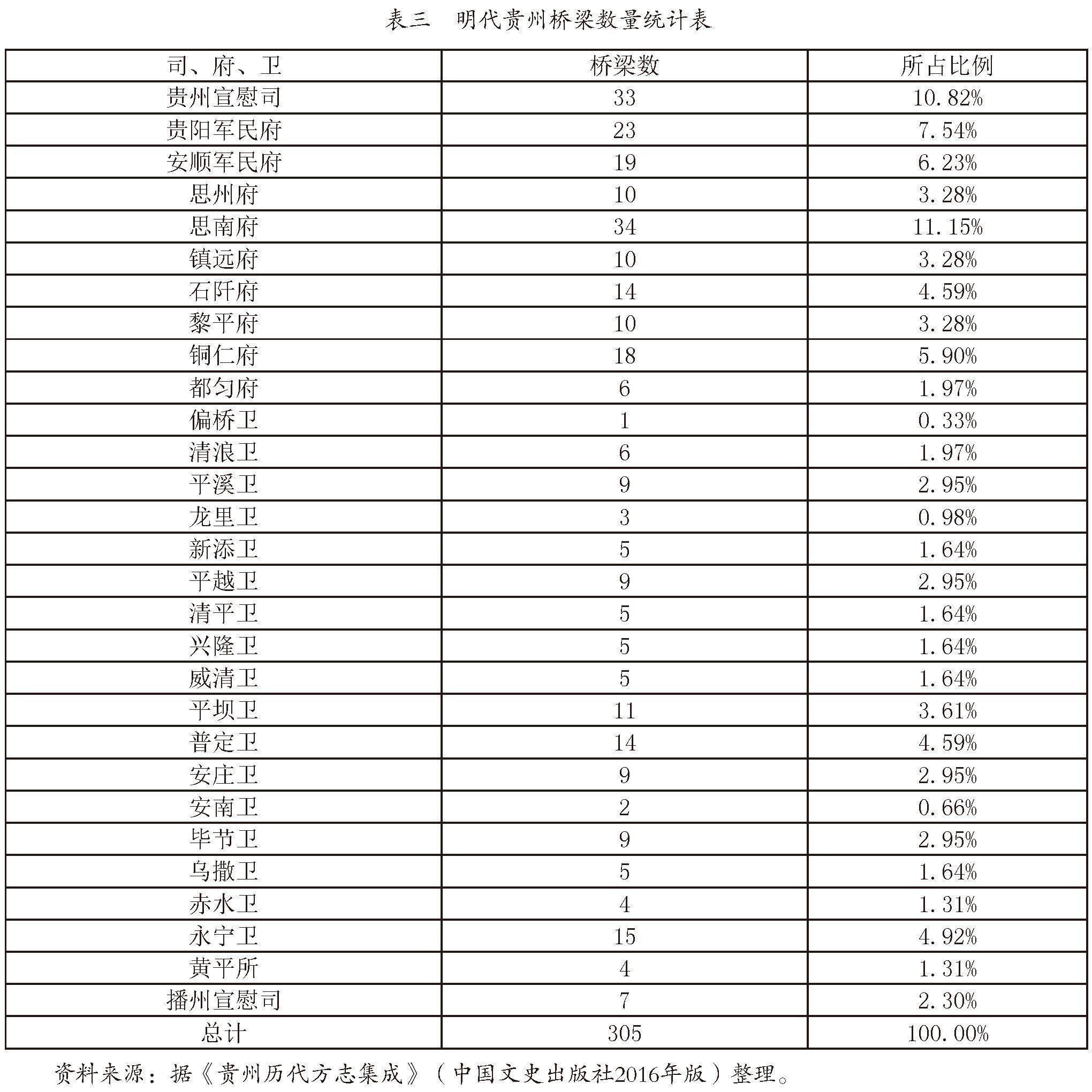

筆者以明清時期貴州的省、府、廳、州、縣各類地方志資料為基礎,以實錄、奏議、文集、筆記、譜牒、地名錄、碑刻、調查記錄等資料加以佐證、補充,最后統計出明代貴州橋梁數為三百零五座左右,分布如表三所示:

從以上列表可以看出,明代貴州橋梁數量最多的是思南府,共修建橋梁三十四座,占當時貴州橋梁總數的百分之十一點一五左右;其次是貴州宣慰司,有三十三座,占當時貴州橋梁總數的百分之十點八二左右;再次是貴陽軍民府,有二十三座,占當時貴州橋梁總數的百分之七點五四左右。而橋梁數最少的是偏橋衛,僅有一座。橋梁數超過十五座的有貴州宣慰司、貴陽軍民府、安順軍民府、思南府、銅仁府,少于十五座的有思州府、鎮遠府、石阡府、黎平府、都勻府、偏橋衛、清浪衛、平溪衛、龍里衛、新添衛、平越衛、清平衛、興隆衛、威清衛、平壩衛、普定衛、安莊衛、安南衛、畢節衛、烏撒衛、赤水衛、黃平所、播州宣慰司。

在明代的基礎之上,隨著經濟社會的發展,清代貴州橋梁的修建數量呈現大幅增加的趨勢,最后統計出清代貴州橋梁數為二千零六十座左右,分布如表四所示:

從以上列表可以看出,清代貴州橋梁數量最多的是貴定縣,共修建橋梁一百二十八座,占當時貴州橋梁總數的百分之六點二一左右;其次是遵義縣,有一百一十九座,占當時貴州橋梁總數的百分之五點七八左右;再次是黃平州,有九十九座,占當時貴州橋梁總數的百分之四點八一左右。最少的是清溪縣,僅有一座。橋梁數超過六十座的有貴定縣、貴筑縣、鎮寧州、獨山州、黃平州、開泰縣、盤州廳、遵義縣、赤水廳,少于六座的有麻哈州、施秉縣、臺拱廳、龍泉縣、清溪縣、銅仁縣、下江廳、安南縣。

依據以上對明清貴州橋梁的統計及梳理,可知貴州各地橋梁修建的選址與分布受以下因素影響:當地的地理水文條件,區域交通需求,社會經濟發展水平,官府的出資倡導力度,民間自發組織程度,等等。其中,河流的多寡、總長等水文條件是影響橋梁選址與分布的主要原因,而地方官府所在地、人口居住集中區域、軍事駐防區域、文教相對發達地區等,也是重要的影響因素,如遵義縣、鎮遠縣、都勻縣、開泰縣等地,位于該地區的官府所在地,人口居住較為集中,文教相對發達,當地的官府自然在橋梁修建的倡導、出資、監督、管理方面會更加用心,對由上級官府責成的橋梁修建工程,地方官府會更加直接地介入,會采取直接出資、組織民力、強化施工管理等措施。因此,這些地方的橋梁分布數量會比較多,橋梁規模會比較大,質量也相對較好。同時,清代貴州的軍事區域布局也對橋梁修建產生著重要影響,清廷改變明代的線性防御為區域性防御,實現其管理全省的目的,在清代貴州政區發生重大變動的背景下,軍事戍防格局由線性控制拓展為遍及全省的網狀控制1,所以更加完善的水陸交通體系顯得尤為重要,這也是清代貴州橋梁建設迅速展開的重要原因。此外,山洪暴發、水旱災害等自然環境因素以及戰爭期間橋梁屢次被毀等因素,都會影響橋梁的分布數量。

二、因自然地理因素命名及其文化內涵

(一)因所在地的水文情況命名

所謂“逢山開道,遇水架橋”,說明水文地理條件是影響橋梁修建的重要因素。貴州自然地理環境,山高路險,河谷深切,水流湍急,修建橋梁往往比其他地區更為艱難,如設計要求較高,施工難度更大,資金投放和人力需求更多,等等。一般來說,橋梁選擇修建在河道順直、水流穩定的地方;偏遠地區也有橋梁,但數量和規模普遍較少較小。在明清時期貴州的橋梁中,以“水”命名的有五十三座,這些橋梁一般與水體相關,如明代定番州的冷水橋,思南府的甘艘水橋、黑水橋,平壩衛的大水橋;清代普定縣的清水橋、修文縣的秀水橋、湄潭縣的湄水橋、思州府的轉水橋等。一些橋梁因在水流處而得名,如清代貴陽府城七里有富水橋,因其“在龍家寨富水發源處”2;龍里縣有廣濟橋,一名水橋,因其“在諸水合會處”3;畢節縣西南隅有分水橋,因其在“二水分流”4處。

正因水在橋梁建設過程中的關鍵影響,橋梁建設地的選址往往更加注重考慮河流的水文條件,避免河水過于湍急或者流量過大時導致橋梁被沖毀。正是由于水對于橋梁修建的影響,給人們留下較為深刻的印象,同時也為了人們方便識別和尋找,所以用“河”為名是貴州橋梁命名的一種重要方式。此類橋梁共有八十二座,其中以“某河橋”較為普遍,即該橋橫跨河上而得名。如清代貴筑縣的小河橋、貴定縣的老密河橋、大定府的落折河橋、畢節縣的土老河橋、黔西州的渭河橋、興義縣的馬別河橋、普安縣的大河橋、盤州廳的西河橋、獨山州的上母魚河橋、正安州的牛渡河橋等。以“溪”為名的也不在少數,此類橋梁共七十四座,如思南府有馬蹄溪橋,因其“在安化屬馬蹄溪,兩山陡絕,中橫一溪,廣數十步”1;遵義縣城南四里有木龍溪橋,因其“跨木龍溪水,入湘江處”2;普安縣有深溪橋,因其“在縣西南深溪河上”3。其他與水文條件相關的命名,如“塘”(十五座)、“溝”(十座)、“灣”(六座)、“潭”(四座)、“源”(四座),等等。

(二)因建造材料的材質命名

在我國古代,雖然石橋建造的技術比較成熟,但其對人力、資金等方面均有較高要求。因此,石橋建造的普及受諸多因素制約。尤其像貴州這樣的邊遠地區,山高河深,人力、資金、技術施工方面又受到諸多限制,因此在建造橋梁時,一般較多使用木材,故木橋較為常見。一些木橋修建比較簡易,有的僅“架木鋪竹于河上”,有的則是“獨木橋”,當然也有部分形體較大的木橋,但為數較少。以“木”命名的橋梁有十九座,如清代貴陽府的木涼橋、思州府的木林橋、天柱縣的楓木橋、馀慶縣的枬木橋、綏陽縣的馬桑木橋、桐梓縣的大木林橋、銅仁府的楠木橋、下江廳的平江寨木橋等。此外,開泰縣之樟樹橋與“木”相關,因該地植樟樹無數,得名樟樹坪,下匯入江,從此處遠望對岸,皆是農家之田,則跨田而為橋,因此得名4。還有一些以“松”命名的橋梁,包括清代鎮遠縣的松溪橋、天柱縣的潤松橋、平越直隸州的地松橋、水城廳的松云橋、盤州廳的松樹灣橋等。

明清時期,貴州民間常以石板修橋,或以跳蹬過河,“其細而為跳蹬,又橋之細也,貴定凡有蹬有二十四”5,包括谷丙河磴、大灣河磴、平寨河磴、谷新河磴、新占河磴、舊司河磴等二十四處。清代貴州的許多地方大多使用跳蹬過河,因為跳蹬與石橋相比,不僅經濟實惠,而且修建與使用更加便利,現今貴州許多地區仍在使用。

相比于木橋,以石材修建的橋梁更加堅固耐用,石橋的使用年限也更長,而木橋往往在水漲之時被沖毀,耐久性比較差。明清以來,隨著橋梁技術的逐步發展,貴州各地發揮自身石料資源豐富的優勢,石橋修建也更加普遍。明清時期,貴州橋梁中以“石”命名的共計五十四座,如明代思州府的大石橋、小石橋、銅仁府萬山司的大石橋、石阡府的石橋、黃平所的靜黎石橋;清代貴筑縣的石頭寨橋、修文縣的獨石橋、甕安縣猴場的大石橋、黃平州的圖峰巖石橋、開泰縣的東石橋、下江廳的鳳凰灘石橋、正安州的王石橋、綏陽縣的木魚石橋等。

(三)因建造材料的名稱命名

貴州地區屬于典型的喀斯特地貌,水流湍急、河谷深切,橋距一般跨度較大,修建石橋的難度極高,于是索橋應運而生。明初,貴州的橋梁大多采用竹索、藤索等材料,如明代安順軍民府西堡司南四十里有索橋,“在谷龍河上,河寬水急,土人系藤為橋,以濟往來”1。鎮寧州十二營司北五十里有索渡橋,“在阿破河上,土人以藤絞為二巨索,貫以木筒,系于兩岸”2。清代修文縣城西四十里有索橋,懸崖峭壁,高數十丈,石工無法修建,于是“居人于兩岸巖間鑿石為鼻,用竹扭成巨組拴石鼻中,另為環系木架于組,以坐行人,行者逐次緣絙以渡,最為危險”3。但是由于竹索、藤索等材料受風雨侵蝕后使用時間不長,行進時晃動比較大,且戰事發生期間很容易被焚毀。因此,在冶煉技術逐漸發展的基礎上,民眾逐漸改用鐵索和鐵眼桿取代竹索等材料,鐵索橋(又稱鐵鎖橋)逐漸出現4。以“鐵索”為名是貴州橋梁命名的一種重要方式,此類橋梁共有八座,包括清代永寧州的盤江鐵鎖橋(圖一)、花江鐵索橋、清鎮縣的鐵索橋、遵義縣的馬路河鐵索橋、桐梓縣的鐵索橋、仁懷縣的纜子口鐵索橋、黃平州的重安江鐵索橋等。當然,這并非代表明清時期貴州的鐵索橋只有八座,還有更多橋梁屬于鐵索橋,但沒有以“鐵索”命名,這也反映了橋梁命名方式的多樣性。

在其時貴州各地的鐵索橋中,以永寧州的盤江鐵鎖橋最為險峻,舊稱盤江鐵橋、盤江橋,又稱鐵索橋,位于今關嶺布依族苗族自治縣新鋪鎮與晴隆縣光照鎮交界的北盤江上,過去為滇黔孔道。明朝崇禎年間,參政朱家民負責營建此橋,因多次毀壞,后又屢次重修,至康熙五十年(1711),木橋毀壞,貴州巡撫劉蔭樞重新修建鐵鎖橋。據相關史料記載,這座橋上有“過江大鐵索一十九根,每根長二十八丈,二百八十五扣;每扣長一尺,重十斤。墜橋樓過江大鐵索六根,每根長二十五丈,二百二十五扣;每扣長一尺,重十斤。欄桿大鐵索八根,長十二丈,二百四十扣,每扣長五寸,重半斤。欄桿鐵枋九十七塊,每塊長四尺,重四兩。欄桿細鐵索一百九十四根,每根長四尺,每扣寸許,重一兩六錢,一根共重四斤。兜底過江大鐵索,系鐵枋穿鏈,每塊長一尺五寸,寬三寸,厚八分,重二十斤,共五十五塊”5,其形狀可謂蔚為壯觀,通過史料中對鐵索的材料使用情況和施工工藝的詳細記載,可見修建盤江鐵鎖橋時工程之浩繁。因此橋在貴州通往云南的交通要道上,來往的人員和貨物較多,明清兩代對此橋進行了多次維修。在修建過程中,古代工匠采用了“熔鐵成扣,聯扣成索”工藝,體現出他們高超的橋梁建筑智慧。

(四)因橋梁的使用功能命名

廊橋是中國南方地區特有的一種橋梁,由于能躲避風雨,故民間習慣稱其為“風雨橋”。在貴州的少數民族地區,“風雨橋”數量較多,且極富文化氣息。比如,侗族同胞居住的地方就有許多“風雨橋”,這些橋梁除了有躲避風雨的功能以外,還是一處文化活動場所,遇到重要節日,他們會在這里舉行一些慶祝活動,載歌載舞。這些“風雨橋”極富民族特色,形狀美觀,結構精嚴,工藝考究,令人贊嘆,反映了貴州少數民族同胞高超的橋梁建筑智慧和深厚的歷史文化底蘊。大多數地方的“風雨橋”都采用廊亭結合的方式,也稱為“花橋”,再因白龍傳說,所以“風雨橋”又有“回龍橋”之稱1。在貴州少數民族地區,以“風雨橋”“花橋”“回龍橋”等名稱命名橋梁的情況比較常見。今從江縣保存有流架回龍橋,位于縣城西北三十七公里的流架村,原為簡支木梁橋,清道光六年(1826)改建為石拱橋,橋上原建有文昌閣,現存的廊橋為后期所建2。今黎平縣保存有地坪風雨橋,該橋始建于清光緒八年(1882),在城南一百零九公里的地坪上、下寨與甘龍之間,橫跨水口河上,橋全長五十五點八八米,橋廊寬三點八五米,橋面距水面約十一米。該橋木構架全為榫接,不用一釘一鉚,造型美觀,具有濃厚的民族建筑特色3。

據《中華人民共和國·不可移動文物目錄》(貴州卷)統計,黔東南的黎平縣有潭溪風雨橋、臘洞上寨風雨橋、芒寨風雨橋、臘洞下寨風雨橋、永從風雨橋等;從江縣有增沖寨頭風雨橋、得橋寨頭風雨橋、得橋寨腳風雨橋、增沖寨中風雨橋、增沖寨腳花橋、朝利風雨橋等;榕江有子謝花橋、晚寨花橋、大利中步花橋、大利寨尾花橋、大利寨頭花橋等建筑。其他地區分布也不少,這進一步說明了風雨橋在貴州少數民族地區得到廣泛應用。

三、因人文社會因素命名及其文化內涵

(一)以姓氏命名

在我國傳統社會結構中,宗族之間較為常見的生活方式為聚族而居,即同一個宗族的成員,往往聚居在同一地域范圍內,互相之間保持著較為緊密的宗族關系。在此過程中,除了生產生活上的互助外,宗族之間還會共同參與一些公眾性的事務。比如,在興修橋梁方面,往往由宗族之間共同協商,出資出力,協同配合開展。明清時期,由于官府投入不足等因素,這種情形在貴州是比較普遍的。比如,都勻縣城西南外有百子橋,為清乾隆丙午年(1786)唐文升與其族人修建,又稱劍河大橋,后又被其族人多次培修,“光緒戊申后,連年大水,基損。唐文升六世孫樹衡三次合族培修”4。

貴州各地還有不少聚族而建的橋梁,大部分直接以其家族姓氏命名為“某家橋”。比如,明代平溪衛城西五里有三家橋,其橋“舊名單家橋,謝誠、謝魁、王耀建”5;開州有許家橋,“明季有許潢者,經商兩廣,獲巨資,努力為善,特建此橋”6;清代修文縣東六十里底寨有黎家橋,為“清初黎氏孀婦獨建”1;平遠州南七十里有杜家橋,為“杜朝相及其子武舉芳亨建”2;黃平州有王家橋,為“進士王橒建,今改平橋”3。在貴州有確切名稱可考的二千三百六十五座橋梁中,以“某家橋”命名的共有九十座。雖然有些橋梁并未以“某家橋”為名,但其命名方式也與姓氏有關。比如,都勻縣城北有萬善橋,舊名莫家橋,為“邑人莫奇石積石架木創修平橋”4;印江縣有雙鳳橋,為“峨嶺寨居人嚴姓、戴姓合建”5;普安縣城西南八十里有雙合橋,即隴家橋,為“道光中里人隴潛建”6,等等。

(二)以“嘉名”命名

以“嘉名”命名某物在先秦時即已出現,漢魏時期使用逐漸增多,至隋唐時期,以表達人們愿望的字詞類地名者逐漸增多,“取其嘉名”的觀念日漸成熟7。在橋梁命名方面也一樣,許多地方的人們喜歡以“嘉名”來命名橋梁,體現了他們對祥和安定生活的期望,這一種命名橋梁方式在明清時期的貴州各個地方都有出現。比如,平遠州城中有月華橋,順治十八年(1661)修建,“橋成之夕有月華,故名”;又如日升橋,為清康熙五十四年(1715)貴州游擊將軍侯宏道之父侯加爵與翟云慧共同修建,水勢奔流,有曲折瀠回之象,“因下流有橋名月華,故此名日升以匹之”8。還有一些以“天”字命名的橋梁,如天生、天成、天恩、天人、天福、天助等,總計六十六座,其中以“天生”命名的橋梁就有四十五座,大多“以天然石梁,不假人力”而得名。

還有許多橋梁名稱體現了人們祈求國泰民安、社會和諧、風調雨順之意,以“永”“長”“平”“安”等字命名。以“永”命名的橋梁包括永清、永慶、永遠、永盛、永興、永康、永昌、永祥、永豐、永成等,總計一百零八座;以“長”命名的橋梁包括長壽、長發、長生、長春、長沖、長吉、長安等,總計三十五座;以“平”命名的橋梁包括平安、平定、太平、永平、平政、平心、平津等,總計九十座,這其中又以“太平橋”為名的最多,達到了三十三座;以“安”命名的橋梁包括永安、萬安、普安、鎮安、安定、樂安、懷安、慶安、安瀾等,總計五十四座,其中以“永安橋”為名的有二十座,以“萬安橋”為名的有五座。

明清時期,貴州各地的人們捐資出力修建橋梁的情況較之前代大幅增多,受儒家思想的影響,許多捐資出力者希望通過修建橋梁積德行善,濟世利人;同時,表達希望增福增壽愿望的橋名也為數不少,這些橋名大多以“德”“善”“濟”“福”“壽”等字命名。以“德”命名的橋梁包括德化、種德、遵德、盛德、同德、培德、聚德、仁德等,總計二十四座;以“善”命名的橋梁包括樂善、萬善、繼善、遷善、述善、種善、積善、同善等,總計五十二座,其中以“樂善”為名的有九座,以“繼善”為名的有六座;以“濟”命名的橋梁包括通濟、永濟、恩濟、普濟、利濟、廣濟、康濟、義濟、惠濟、樂濟等,總計達九十四座,其中以“通濟”為名的有二十七座,以“永濟”為名的有十七座;以“福”命名的橋梁包括增福、福星、接福、萬福、五福、福眾、福源、來福、納福等,總計三十七座;以“壽”命名的橋梁包括萬壽、長壽、永壽、天壽、仁壽、加壽、延壽、積壽等,總計六十座,其中以“萬壽”命名的有十四座,以“長壽”命名的有十座。

明清時期,在貴州的少數民族地區,有“架橋求子嗣”的習俗,并且對所架設之橋刻意保護,禁止別人破壞1,故多以“嗣”字命名,包括永嗣、廣嗣、續嗣、保嗣、福嗣等,總計十五座;其他有關祈求子嗣、造福后代的命名,以“百子”為名者五座,以“裕后”為名者四座。

(三)以人物和故事命名

古代以人物命名地名者較多,在許多橋梁建筑中,不少是以修橋之人的名字、稱謂來命名。明初的靖難之役后,相傳建文帝朱允炆輾轉流亡到西南地區,貴州的一些地方的橋梁命名中也有關于此事的傳說。據相關史料記載,貴州宣慰司治城西南五里有太慈橋,“俗訛為太子橋,又名楊公橋”2,徐霞客的《黔游日記》也載有此傳說:“有溪自西谷來,東注入南大溪,有石梁跨其上,曰太子橋。此橋謂因建文帝得名,然何以‘太子云也。”3而據貴州提學副使毛科的《太慈橋記》記載:“弘治乙丑九月既望,鎮守貴州太監楊公賢,以年谷垂成……以是年十月丁卯始事,至次歲正德改元二月甲子訖工。”4可見太慈橋實為明代貴州鎮守太監楊賢率先捐錢五千,又得到了其他官員以及地方士紳的協助,最終建成此橋,遂有“楊公橋”之稱。

明正德三年(1508),王陽明因上疏斥責宦官劉瑾,觸怒正德皇帝朱厚照,被貶謫到貴州龍場,先后講學于龍岡書院及文明書院。到了清代,在修文縣城東陽明洞后有陽明橋,又名新橋,相傳為“明王守仁謫居龍場時建”5。明代清平衛城北有宗伯橋,該橋的修建與貴州學者孫應鰲有關,“萬歷四年,鄉官孫應鰲建,參將侯之胄匾曰宗伯橋”6。還有一些與當時人物有關的橋名,相關史料記載:明萬歷間,郡人葛鏡建橋,在平越衛城東南五里,跨麻哈江上,屢為水決,三建乃成,糜金巨萬,悉罄家資7,總督張鶴鳴礱碑題“葛鏡橋”三字,以彰葛鏡建橋之功。又如,桐梓縣城東北二里麻柳灣河上有孫公橋,“明萬歷三十八年,知府孫敏政、知縣萬建侯建”8。開泰縣有廣泗橋,“因總督張廣泗平苗駐兵于此而得名”9。

(四)以傳說故事命名

我國古代的一些橋梁命名有被人們賦予神話傳說故事的情況,在明清時期貴州修建的橋梁中,也有一些橋梁的命名與神話傳說故事有關聯。比如,明代思南府沿河司二十五里官州有七星橋,“相傳宋政和間,有一老人擲石七枚于溪中,以便行人,后人因而成之,遂名”1;清浪衛之麒麟溝有衍慶橋,“正統間山箐中牛產麒麟,能食農家鐵具,土人不知,捕殺之,故名”2;平遠州城北七十里有裸龍橋,“相傳建橋之先,有二龍游戲于此,后建橋鎮之,故名曰裸龍”3;永從縣城西南六沖寨有神龍橋,“相傳有靈物潛藏于此,因名”4;綏陽縣城西有石龍橋,其“橋石紋皆作龍鱗,橋宛然全龍也。傳昔石龍曾與城中一古廟泥龍斗,人釘泥龍,怪以息”5;貴筑縣城北二十里有仙臨橋,據民間傳說“橋上有仙人足跡,旁有松梵庵,頗幽靜”6;貴筑縣有仙人橋,“在縣城九十里之馬堡,俗傳仙人用熟卵石拱修,一夜成”7;大定府城東北九十里路卜河上亦有仙人橋,“以毛石砌成,俗傳為仙人所修,故名”8。

(五)因外觀形狀而命名

此類橋梁一般因其形狀或周邊事物形狀類似某種物品、動物而得名。如明代平壩衛學堤水口有紗帽橋,形似紗帽,因名9。貴州宣慰司城有浮玉橋,與甲秀樓同建于明萬歷二十六年(1598),始稱“江公堤”,主要是為了紀念甲秀樓和浮玉橋的倡建者貴州巡撫江東之。甲秀樓至清代又稱“南堤”,從遠處眺望,橋如白龍臥波,又似玉帶浮水,故名;與橋下鰲形巨石并稱,所謂“鰲磯浮玉”是也10。甲秀樓矗立于橋西,涵碧亭建于橋上,四百多年來,浮玉橋歷經大小洪水沖擊,仍屹立于波濤之上,可見其在建造上不僅工藝精湛,而且質量堅固。

據相關史料記載,至清代,貴州不少地方還有一些因形狀而命名的橋梁:修文縣東門外一里有曲尺橋,在三岔河上,“其橋一橫一直,如曲尺樣”11,故名;八寨廳城西有鋼鞭橋,為赴都勻之通衢,“因橋上有鋼鞭行跡,故名”1;錦屏鄉有玉帶橋,“水源自石榴山出,盤旋曲折,繞城如帶,故名”2;天柱縣城北三里有起鳳橋,跨鑒江之中流,“有二石如鯉鼓浪急流,即于石上架梁,有鳳起之勢,故名”3;獨山州城北二十里有太極橋,“以河流繞石形似命名”,城南六十五里有飛虹橋,“舊名報恩橋,以洞口形似易今名”4;遵義縣城西六十里有雙翼橋,跨樂閩水,“楊永楹、文蒸募捐于下流建兩平橋,如鳥生翼,故名雙翼”5;仁懷縣有鳳凰橋,“橋畔有大石,生作鳳凰相向形”6;荔波縣有小七孔橋,位于今荔波縣瑤山瑤族鄉高橋村,始建于清道光十五年(1835),為七孔青石拱橋,故名“小七孔”7,橋下河水清冽,水平如鏡,兩岸古樹成蔭,游人常駐足于此觀賞。

(六)以紀事命名

此類橋梁一般因記載橋梁興工、竣工之時發生某個事件或現象而得名。據相關史料記載,明清時期,貴州的一些地方有不少因紀事而命名的橋梁:天柱縣城東五里有寶帶橋,明萬歷二十六年(1598),知縣朱梓解銀帶以鎮橋,故名“寶帶橋”8;黃平州城東十里有平龍橋,又名永安橋,“萬歷二十七年,毀于楊應龍之變;萬歷三十年,明巡撫郭子章以播州亂平定后重建,因名”9;平遠州城東六十里有獅子橋,“居民于上元節裝獅為戲,以所獲銀米公修,故名”10;仁懷縣罐子口安羅里有百歲橋,“民婦趙羅氏百歲時捐建,故名,氏壽百有五歲”11;威寧州城南五里有雄雞橋,“竣工時有一雄雞飛立橋頭,鳴數聲而去,因名”12;綏陽縣城西南三十里有蓮花橋,“既成,橋石上現蓮花十朵,因名”13。

自唐代以后,受“灞橋折柳贈別”詩句的影響,“橋”與“亭”等建筑一樣,開始作為禮送行旅之人的場所。明清時期,貴州的一些地方有不少橋梁以此而得名:黃平州南門外有折桂橋,“餞賓興諸士于此”14,清代地方官員常在此設賓為應舉士子餞行,取“月中折桂”之意,得名折桂橋;平遠州城東門外有賓興橋,“賓興士子餞送其處,故名”15;荔波縣巴容里有奈何橋,為楊姓捐修,相傳有契好二人,送別至此,送者于橋上大慟曰:“君去矣,可奈何?”1因以奈何名,迄今追溯遺蹤,猶覺深情若揭。同時,還有一些橋梁因竣工之日所處紀年而得名,即因干支紀年命名:盤州廳城北六十里有庚戌橋,“雍正八年總督鄂爾泰建,橋以庚戌年成,故名”2;黃平州城東五里有丁未橋,“舊名石龍橋,時修時圮,州牧袁治重修興工,年月日時,俱系丁未,故名”3;都勻縣邦水司小堡有壬子橋,“乾隆間徐某募修,工未半卒,其子學圣、侄從圣續修,工竣于壬子歲,因名”4。

四、馀論

橋梁是渡河或跨越其他溝谷障礙的建筑,其修建的時間、空間均與當時區域內的政治形勢、經濟實力、人口數量、水文條件等因素密切相關。明清時期是貴州橋梁建筑發展史上的一個重要階段,其命名方式主要受自然地理和人文社會因素的影響,既體現自然環境的特點,又富含人文教化含義。因自然地理因素命名的橋梁,主要受橋梁選址、修建材料等因素的影響。水是影響橋梁修建的重要因素,橋梁一般選在河道順直、水流穩定的地方,避免水流湍急導致橋梁被毀,故水、河、溪等名稱在橋梁命名中廣泛運用;同時,木材、石料、鐵索作為橋梁的主要修建材料,故木石、鐵索等名稱在橋梁命名中得以廣泛運用。因人文社會因素命名的橋梁,包括了以姓氏、嘉名、人物、傳說、形狀、紀事命名等內容,一方面為了紀念修建橋梁的時間、經過和參與修建橋梁人員的功勞德行,同時也寄寓了其時的人們希望國泰民安、風調雨順、平安健康、社會和諧的美好愿望。本文通過分析明清時期貴州橋梁的命名方式及蘊藏的文化內涵,以期為貴州的橋梁建筑史和文化史研究提供參考幫助。

The Naming and Cultural Connotation of Bridges in Guizhou during the Ming and Qing Dynasties

Abstract:In the Ming and Qing Dynasties, with the needs of post road transportation and urban construction in Guizhou, the number of Bridges built exceeded all previous eras or dynasties. The names of these Bridges are various, and they are influenced by the location, materials, function, history, culture, customs and other factors of bridge construction to various degrees. The former includes hydrology, wood and stone, iron cables,etc., while the latter includes surnames, famous names, characters, legends, shapes, Chronicles, etc. Many bridge names contain profound historical and cultural connotations.It is an important material for studying the history of bridge construction and culture in Guizhou.

Key words:Ming and Qing dynasties;Guizhou;Bridge;the Naming