以學案中的“問題”設(shè)計引領(lǐng)學生轉(zhuǎn)變學習方式

在化學教學中,利用學案優(yōu)化課堂教學已經(jīng)成為轉(zhuǎn)變學生學習方式的重要途徑之一。利用學案導思、導學、導練,讓學生自主建構(gòu)知識,可以促進學生學習能力的提升。學案中設(shè)計的問題是課堂教學的關(guān)鍵,決定著學生思考的方向。教師可以用精心設(shè)計的問題激活學生的想象,點燃學生思維的火花,激發(fā)學生的求知欲,并有意識地為學生發(fā)現(xiàn)問題、解決問題搭建階梯。怎樣做到讓設(shè)置的問題在課堂上更有效呢?筆者將結(jié)合在教學實踐中編寫化學“三模塊”學案如何設(shè)置問題談?wù)勼w會。

一、設(shè)計好課前導學問題——課前準備模塊

課前準備模塊包括創(chuàng)設(shè)呈現(xiàn)問題的情境,還包括鏈接性問題,教師可以通過學習準備這個模塊的設(shè)置了解學生的學情從而“以學定教”。

(一)創(chuàng)設(shè)問題呈現(xiàn)的情景,激發(fā)學生的學習興趣

濃厚的學習興趣是創(chuàng)造高效課堂的先決條件。瑞士著名心理學家皮亞杰認為,一切有成效的工作必須以某種興趣為先決條件。因此,教師有目的地創(chuàng)設(shè)一種生動活潑、引人入勝的問題情境,能夠激發(fā)學生的學習興趣以及自主尋求解決問題的動機。例如:在學習《質(zhì)量守恒定律》一課時,在學習準備模塊中,教師演示網(wǎng)紅實驗——“大象牙膏”:在60ml30%的過氧化氫溶液中加入適量的洗滌劑,再將10ml碘化鉀的飽和溶液迅速倒入盛有過氧化氫溶液的細口瓶中。學生們看到大量細小的淡黃色泡沫從瓶口涌出,像一個巨大的牙膏。學生在驚呆于這個奇妙的化學現(xiàn)象的同時,也在思考:在此化學變化中生成了新物質(zhì),發(fā)生了“質(zhì)”的變化,那么物質(zhì)的“量”會變化嗎?化學反應前后物質(zhì)的總質(zhì)量會發(fā)生變化嗎?演示實驗呈現(xiàn)出的這種生動活潑、引人入勝的問題情境引起了學生認知結(jié)構(gòu)上的不平衡,從而激發(fā)了學生的求知欲望。

(二)設(shè)計鏈接性問題,梳理學生的學習思路

對學生已有的知識經(jīng)驗和生活經(jīng)驗進行梳理和復習,為新知做好鋪墊。教師編寫學案時可以利用實驗、文字材料、課堂討論、多媒體、“開放性”問題等方式創(chuàng)設(shè)問題情境。例如:學習《質(zhì)量守恒定律》一課之前,我給學生布置了兩個課前學習問題。一是實驗探究活動:根據(jù)教師提供的汽水配料表完成制作汽水的家庭小實驗;二是調(diào)查與交流活動:利用一周的時間收集整理“質(zhì)量守恒定律”發(fā)現(xiàn)史,追溯科學歷程,將結(jié)果制作成手抄報或小視頻。課上,學生介紹汽水制作的過程之后,我引導學生思考為什么配制的汽水總質(zhì)量變小了?學生根據(jù)生活中了解到的碳酸飲料的成分和教師提供的小蘇打與檸檬酸反應的方程式,很快猜想出因為有二氧化碳氣體生成并溢出了容器,所以質(zhì)量減小了。我進而引導學生思考是不是所有的化學變化前后物質(zhì)質(zhì)量都會減少呢?有些學生根據(jù)此實驗結(jié)果認為化學變化前后物質(zhì)的總質(zhì)量會減少,有些學生反駁認為鐵生銹后質(zhì)量會增加,所以化學變化前后物質(zhì)的總質(zhì)量會增加,也有一部分學生認為在化學變化前后物質(zhì)的總質(zhì)量不發(fā)生改變。帶著這些問題,我請學生通過小視頻、手抄報等形式交流匯報第二個課前主題作業(yè)。通過調(diào)查研究,學生了解到在質(zhì)量守恒定律發(fā)現(xiàn)的化學史上,科學家們開展了很多著名的定量實驗。這樣的問題情境,激發(fā)了學生的學習興趣,學生根據(jù)已有的知識經(jīng)驗和生活經(jīng)驗帶著問題、帶著思考展開學習,有效培養(yǎng)了自己的思維能力。

二、設(shè)計好課內(nèi)探究問題——學習導航模塊

本模塊中要設(shè)計出“導思、導練、導學、導聽、導做”思維含量高的問題,以探究為基礎(chǔ),引導學生做中學、研中學、思中學。

(一)問題設(shè)計要有整體性、有序性、遞變性

學習導航環(huán)節(jié)是學生掌握新知的關(guān)鍵點,可以設(shè)計一個個層層深入的問題組,幫助學生掌握新知。問題要少而精,表述簡潔、明了,可接受性強,要由易到難、由簡到繁、由淺入深,保證學生思維的深刻性和流暢性,引導學生思維逐步深入。在學習《質(zhì)量守恒定律》一課時,在學案中設(shè)計了根據(jù)“反應前后各物質(zhì)的質(zhì)量總和有什么關(guān)系”這一問題,引導學生進行猜測與假設(shè)。整合教材中的驗證實驗和探究實驗,根據(jù)學生已有的知識體系,筆者設(shè)計了三組實驗探究問題,帶領(lǐng)學生重走科學家的探究之路。三組探究實驗內(nèi)容為:第一組是鐵釘和硫酸銅溶液的反應,這是課本中的探究實驗二;第二組是氫氧化鈉溶液和硫酸銅溶液的反應(第一單元出現(xiàn)過);第三組是碳酸鈉粉末和稀鹽酸反應,是課本中的探究實驗三。學生通過觀察第一組實驗和第二組實驗的現(xiàn)象,得出反應前物質(zhì)的質(zhì)量與反應后物質(zhì)的質(zhì)量相等的結(jié)論,找到質(zhì)量守恒定律內(nèi)容的關(guān)鍵詞“相等”;第三組化學實驗是碳酸鈉粉末和稀鹽酸反應,先讓學生猜測此反應前后物質(zhì)的總質(zhì)量是否相等,有的學生由于第一組實驗結(jié)論的影響便脫口而出“相等”,而一部分學生根據(jù)“家庭自制汽水”實驗的結(jié)果認為此反應的結(jié)果為“不相等”,原因是反應過程中生成了氣體,而第一組和第二組的實驗中均無氣體生成。到底是否“相等”呢?學生在質(zhì)疑中再次開啟探究之旅,帶著強烈的好奇心完成第三組探究實驗。經(jīng)過這次實驗探究,學生找出了質(zhì)量守恒定律內(nèi)容中的一個關(guān)鍵詞——質(zhì)量總和(即使生成氣體也要把它的質(zhì)量與其他生成物的質(zhì)量算在一起)。通過設(shè)計接近學生“最近發(fā)展區(qū)”的問題,我們可以幫助學生在動手實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,讓學生體驗知識探索的過程,獲得成功的喜悅,由被動學習變?yōu)橹鲃訉W習。

(二)問題設(shè)計要體現(xiàn)合作性

在學案導學教學模式過程中,學習準備、合作探究、交流鞏固等環(huán)節(jié)都離不開學生間的小組合作。所以,在設(shè)計學案中問題時既要設(shè)計學生獨立思考完成的問題,又要設(shè)計學生不能獨立解決而需要小組合作共同完成的問題。學生在小組合作過程中相互討論、評價、傾聽、激勵,大大拓展了學生思維的空間,提高了學生自主學習的能力。學習《質(zhì)量守恒定律》一課時,難點之一是理解從微觀角度去解釋“質(zhì)量守恒”定律內(nèi)容。然而微觀過程是抽象的,學生看不到、摸不到,很難理解,用微觀粒子解釋質(zhì)量守恒定律就更加困難了。教師可以設(shè)計讓學生以小組為單位完成將微觀粒子放大化的“模擬”實驗任務(wù),讓學生用橡皮泥做成大小不同、顏色不同的氧原子、氫原子、水分子,模擬電解水的微觀變化過程,學生在合作中通過動手感受原子和分子的存在,并感知水分子變?yōu)闅浞肿雍脱醴肿拥倪^程,從而認識質(zhì)量守恒定律的本質(zhì)原因。這種合作方式以學生探究和動手創(chuàng)新為出發(fā)點,帶有趣味性,使學生的參與度更高,能深刻地理解知識。

在“質(zhì)量守恒定律”內(nèi)容的學習過程中,筆者通過設(shè)計一系列問題并實施探究實驗方案,不斷激發(fā)學生的思考,引導學生通過親身經(jīng)歷科學探究過程,經(jīng)過由此及彼、由表及里的思考,得出“參加化學反應的各物質(zhì)的質(zhì)量總和等于反應后生成的各物質(zhì)的質(zhì)量總和”這一規(guī)律。在本課的學習過程中,教師的教似乎并不顯得很突出,更為突出的是引導學生在小組合作中深入思考,這有利于學生在合作學習中創(chuàng)新個性和能力的發(fā)展,讓學生形成善于質(zhì)疑、樂于探究、勤于動手、努力求知的積極態(tài)度。

三、設(shè)計好課后拓展問題——學習評價模塊

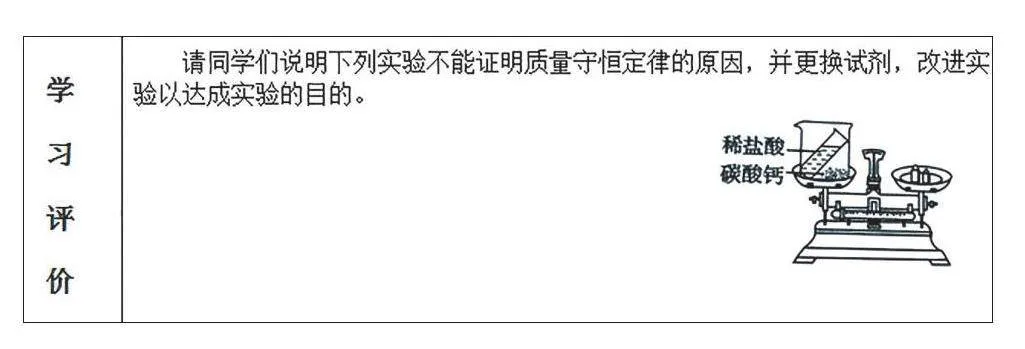

在本模塊中,教師要重視發(fā)揮評價的育人功能科學展開評價,幫助學生在“評中學”。在《質(zhì)量守恒定律》學案的學習評價模塊中,設(shè)計了如下問題:

本題需要根據(jù)實驗裝置的特點來選取試劑,考查學生對“質(zhì)量守恒定律”內(nèi)容的應用能力、簡單實驗設(shè)計能力、合作學習能力以及創(chuàng)新能力等。學生先獨立思考,再小組合作討論實驗方案,最后以小組為單位匯報解決此問題的方案。教師引導學生自我反思,及時進行自評和組評,這樣既關(guān)注了學生在學習活動中的表現(xiàn),又提高了學生自我評價的能力。

總之,學案中的問題設(shè)計是引領(lǐng)學生轉(zhuǎn)變學習方式的關(guān)鍵所在,學生的學習活動應該圍繞有效問題而逐步展開。作為教師,我們需要不斷地探尋教學中的生命力與生長點,深入開展培養(yǎng)學生核心素養(yǎng)、引導學生轉(zhuǎn)變學習方式的教學實踐,讓學生形成適應個人終身發(fā)展和社會發(fā)展所需要的正確價值觀、必備品格和關(guān)鍵能力,從而使學生獲得全面發(fā)展。

(李 輝)