利用預習成果上課,提高學生自主學習能力

課程改革就是要改變過去過于強調接受學習,死記硬背,機械訓練的現狀,倡導學生主動參與,樂于探究,勤于動手,培養學生主動搜集信息、主動分析解決問題、主動獲取新知的能力,讓學生會發現、會思考、會體驗、會探究、會創造,提高學生自主學習能力。

一、利用預習成果上課的重要性

《禮記》中有這樣一句話:“凡事預則立,不預則廢。”預習,是預先習得的意思。通過預習,可以幫助學生踢開學習中的絆腳石,為上課做好充分準備,調動學生的學習興趣,讓學生主動發現學習中的問題,帶著問題進入課堂,并在學習過程中學會解決問題,有效提高課堂效率,培養學生的自主學習能力。

二、利用預習成果上課的策略

(一)針對性原則

預習問題的設計一定要考慮到學生的認知和可以利用的資源。不同的地區、不同的生活環境、不同的年齡,決定了學生不同的認知水平和可利用的資源差異。因此,預習問題的設計也應該是不同的,有針對性的,這樣才便于學生合理地利用身邊的資源完成預習內容。如以下三個實例中,對不同年齡段學生預習內容的設計,就很好地體現了這一點。

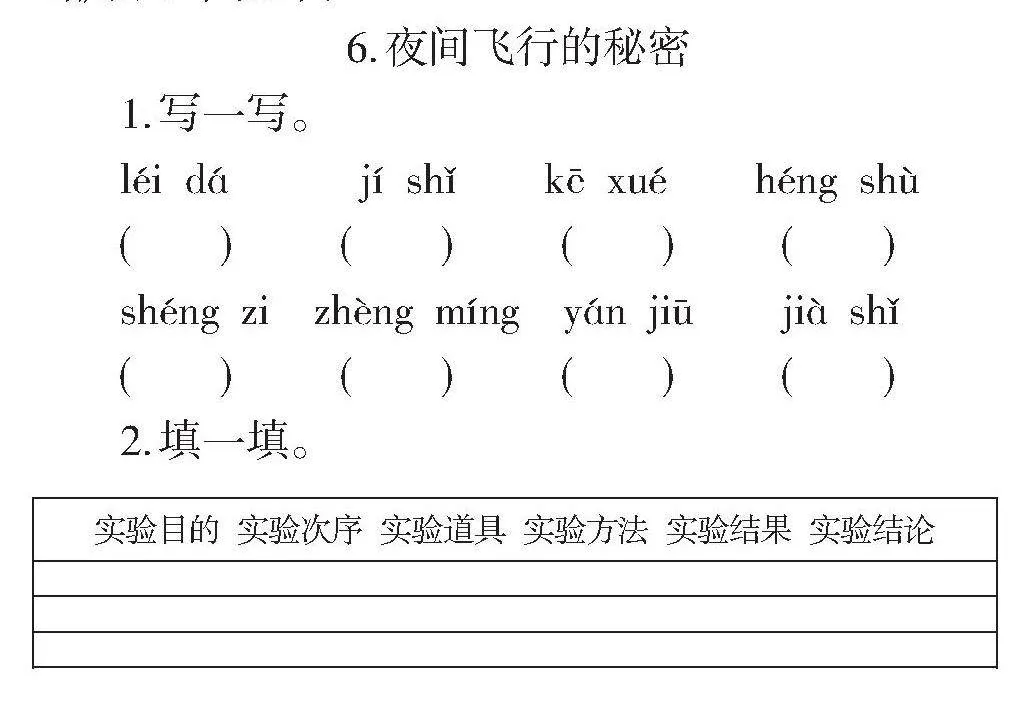

實例一:統編版語文第七冊《6.夜間飛行的秘密》預習單設計。

6.夜間飛行的秘密

1.寫一寫。

léi dá jí shǐ kē xué héng shù

( ) ( ) ( ) ( )

shéng zi zhèng míng yán jiū jià shǐ

( ) ( ) ( ) ( )

2.填一填。

3.畫一畫。

蝙蝠夜間飛行示意圖

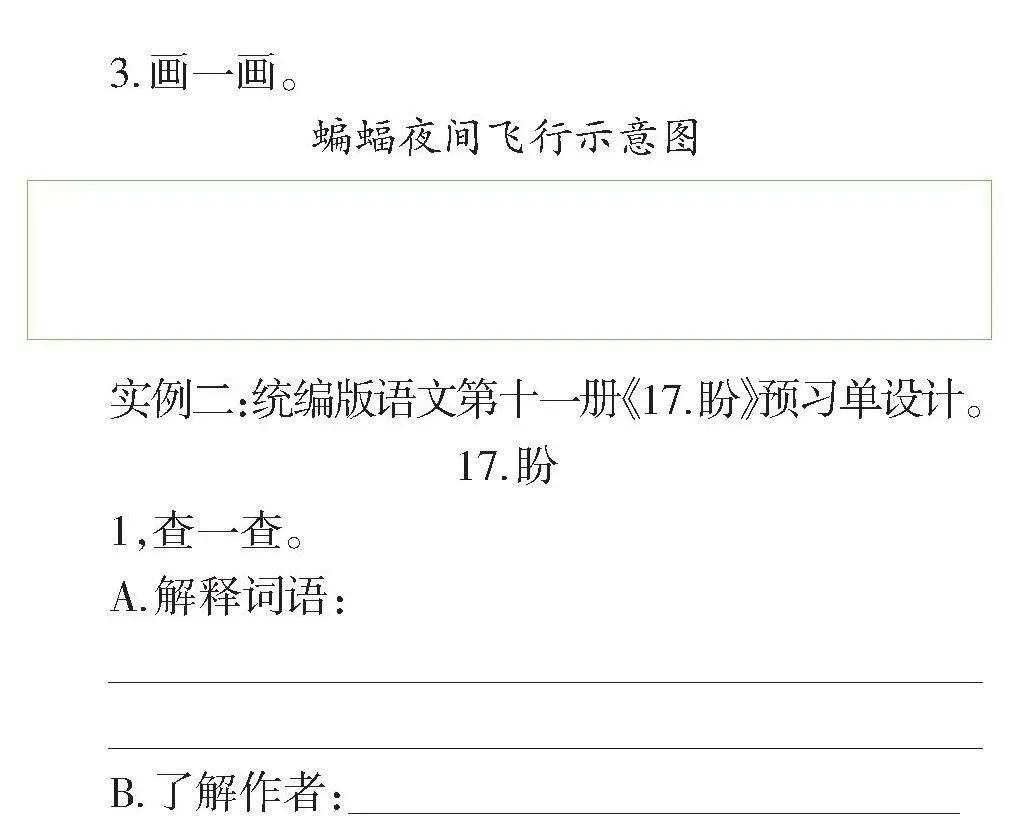

實例二:統編版語文第十一冊《17.盼》預習單設計。

17.盼

1,查一查。

A.解釋詞語:

B.了解作者:

2.填一填。

課文以“ ”為線索,以 的視角敘述事情經過,圍繞一個“ ”字描述“我”有了雨衣, ;下起雨來, ;沒法出門, ;盼來雨天,快樂出門等小事件。

3.議一議。

A.文中環境描寫有何作用?

B.畫出文中對“我”的描寫,體會當時“我”的心情?

從上述兩個實例中,我們不難看出,對不同學段,預習的內容和要求應是不一樣的,是有針對性、有側重點的。四年級的預習內容提高了一點要求,雖然是以寫為主,但主要是培養學生讀的興趣,從文中篩選出有效信息;六年級的預習內容有了更高要求,在讀的基礎上有了思維的訓練,培養了學生自讀自悟能力。這樣循序漸進,針對不同年齡段學生特點,設計不同的預習內容,既激發了學生的學習興趣,又有助于學生自主學習能力的提高。

(二)激發性原則

早在春秋時期,孔子就說過:“好之者不如樂之者。”這里的“樂”其實指的就是我們現在經常提到的“興趣”二字。愛因斯坦也曾明確表示過:“興趣是最好的老師。”蘇聯教育家蘇霍姆林斯基在《給教師的建議》中,同樣強調了興趣在教育中的重要性。為此,預習作業的設計要能夠激發學生的預習興趣,有了興趣,才有了預習的動力,才能培養學生的自主學習能力。如何激發學生的預習興趣呢?

1.創設情境,激發預習興趣。

“情境教學”是近十年來再次興起的教學模式,它是指教師有目的地創設一定場景,以引起學生一定的態度體驗,從而幫助學生理解教材,并使學生的心理機能得到發展的教學方法。其核心是激發學生的情感。在布置預習任務時,教師不妨利用這一教學方法,激發學生的預習興趣。例如:統編教材語文第十一冊《草原》一課的預習作業中,筆者曾布置過這樣一個預習任務:“假設你是《大好河山》欄目編劇,你會將本文中所描繪的景色分為幾組鏡頭拍攝?每組鏡頭你又想拍出怎樣的特點?(結合課文說一說)”這個預習作業的設計一下引起了學生的閱讀興趣,他們開始在課前自發的讀課文,并把課文分成不同的部分,提出了不同的拍攝角度,比如:有的學生按照地點的變換,把鏡頭分別對準了草原、去蒙古包的路上和蒙古包內;還有的學生把鏡頭對準了草原上的景物和人群。他們分別抓住了草原的碧綠和遼闊,蒙古族人民的熱情、樸實和好客,蒙古族的風俗等特點,把課文編輯成了幾組不同的鏡頭,重新整合編排,深入體會了文章中心“蒙漢情深何忍別,天涯碧草話斜陽”。在此過程中,學生學會了發現、學會了思考、學會了創新,達到了自主學習的目的。

2.搭建展示平臺,激發預習興趣。

每個孩子都有展示自己的欲望,只不過缺少展示的平臺。如果我們能為學生提供這樣一個平臺,他們將樂于在此展示自己最優秀的一面。

統編版教材第十二冊第四單元《綜合性學習:奮斗的歷程》第一部分“開展閱讀分享會”。在布置預習任務時,我給他們一周時間,要求學生自由結組從“閱讀材料”的七篇文章中任選一篇,然后自主設計PPT,自己準備發言稿,在課堂上展示,和大家分享閱讀成果。這一預習作業的設計充分激發了學生的預習興趣,調動了他們學習的內驅力。他們在課前依據每個人不同的特長、愛好、共情點,自由結組。在閱讀分析的基礎上,分工明確。課堂上更是氣氛活躍,“你方唱罷,我登場”,把組內研究所得和大家共同分享,班內原先的后進生現在也積極參與其中,樂于展示自己的特長,在學習中收獲了一份自信心。

3.因材施教原則。

人是有差別的,孔子曾提出因材施教。因此,預習任務的設定也應該遵循此原則。布置預習作業時要有層次、有梯度,要考慮到不同年齡段學生之間的差異,以及同年齡段學生之間的差異。通常情況下,筆者在設計預習作業時會考慮到從字詞、文常到對課文基本內容的理解,再到寫作方法及對課文深層次問題的理解。

例如:統編版語文第十一冊《丁香結》一課,筆者的預習設計如下:

①查找詞語解釋(你所不理解的詞語)。

②查閱資料,了解作者。

③找出文中描寫“丁香結的句子”。“丁香結”引發了作者怎樣的思考?

④假設你是《植物王國》欄目的編輯,你會將鏡頭聚焦哪幾處的丁香花,拍出它們各自什么特點?

⑤本文作者借丁香結抒發了怎樣的人生感悟?結合自己的生活談一談。

這五個預習題的設計由淺入深,由表及里,由課內到課外,層次分明,差異明顯,照顧到了不同學生的認知和理解程度,使學生在預習中都能學有所得,既激發了學生自主學習的內驅力,又能讓學生帶著問題走入課堂,提高了課堂聽課的效率。

4.提高學生自學能力的原則。

預習作業設計的目的不僅僅是為完成課堂教學任務,還應以提高學生自學能力為目標。預習作業多是面向學生個體,以個體學習能力的可持續性發展和提高、鞏固為目標。因此,在設計預習作業時,應考慮到:每項作業設計的意圖是什么?它能培養學生什么能力?是如何理解詞語的能力,還是比對篩選能力,或是對語句的理解、對寫作方法及文章主旨的理解能力,等等。在布置預習任務前,教師就應有所考慮,做到有的放矢,目標明確。

總之,利用預習成果上課,能成功改變原有的教學模式,激發學生潛在的內驅力,引導學生主動搜集信息、主動分析并解決問題、主動獲取新知,在自主學習過程中學會發現、學會體驗、學會思考、學會探究、學會創造,培養了學生自主學習的能動性。

(徐德明)