肖邦《降A大調圓舞曲》op.42的創作特征和演奏方法

摘 要:肖邦身為浪漫主義時期的卓越藝術家,與西方音樂史上眾多作曲家有著顯著的區別。他的一生幾乎全身心投入鋼琴音樂的創作中,在鋼琴音樂領域樹立了一座不可撼動的豐碑。圓舞曲無疑是肖邦鋼琴音樂中最熠熠生輝的明珠之一,無論是其抒情的還是華麗的圓舞曲作品,都深刻烙印著肖邦的個人思想與情感,是他情感世界的真實寫照。本文以肖邦的代表作《降A大調圓舞曲》op.42為焦點,從曲式結構的精妙布局、節奏特征的獨特魅力以及旋律特征的動人之處等多個層面進行深入而細致的剖析;旨在全面揭示這部作品獨特的創作特征,并探討其演奏方法,進而使我們對肖邦的《降A大調圓舞曲》op.42有更為深刻的理解和更加欣賞的目光。

關鍵詞:肖邦《降A大調圓舞曲》op.42;創作特征;演奏方法

中圖分類號:J605 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0905(2024)13-00-05

一、肖邦及他的圓舞曲

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦,這位19世紀的波蘭鋼琴巨匠與杰出作曲家,自幼便沉浸在音樂的熏陶中。受熱愛音樂的父母影響,他對音樂產生了濃厚的興趣。然而,1830年波蘭起義的爆發,迫使他離開故土波蘭,前往法國巴黎尋求新的生活。此后,他創作的眾多鋼琴作品無不透露出強烈的愛國主義情懷,流露出對國家淪亡的深切憎惡以及對故鄉的深情懷念。

肖邦被譽為“鋼琴詩人”,他的作品幾乎只為鋼琴創作,包括58首瑪祖卡曲、19首波蘭舞曲、4首敘事曲、21首夜曲、4首即興曲、24首前奏曲、17首圓舞曲、2首幻想曲。圓舞曲也叫華爾茲(waltz)是鋼琴的一種體裁,源自歐洲16世紀的民俗舞,19世紀后,奧地利的約瑟夫·蘭納和老約翰·施特勞斯一起確立了“維也納圓舞曲”這種體裁規范,使之成為實用的舞蹈伴奏。肖邦的圓舞曲不同于約翰·施特勞斯的圓舞曲,他的圓舞曲節奏較為自由,速度變化比較大,鋼琴音色非常豐富,所以肖邦的圓舞曲是在音樂會上獨立演奏的鋼琴作品,而不是作為舞蹈伴奏的圓舞曲[1]。

肖邦在其藝術生涯中創作了共計17首圓舞曲,這些作品按照音樂風格可劃分為兩大類別:華麗的圓舞曲與抒情的圓舞曲。在華麗的圓舞曲中,《降D大調“小狗”圓舞曲》與《降E大調華麗大圓舞曲》無疑是更具代表性的杰作。這類作品將舞蹈元素加以理想化的藝術創作,呈現出一幅幅生動的舞蹈畫卷,本文即將深入探討的《降A大調圓舞曲》正是此中翹楚。另外,肖邦的抒情圓舞曲同樣引人入勝,如《升c小調圓舞曲》等作品,它們以細膩的情感表達和悠揚的旋律著稱。本文將聚焦于《降A大調圓舞曲》的曲式結構與創作特征進行深入分析,以期揭示其獨特的音樂魅力,并進一步助我們領略肖邦作品中所要傳達的深摯情感。通過對這部作品的研究,我們將更加深入地理解肖邦圓舞曲的精髓,感受其音樂藝術的無窮魅力。

二、肖邦《降A大調圓舞曲》op.42的創作背景與曲式分析

(一)創作背景

肖邦的《降A大調大圓舞曲》op.42誕生于他藝術生涯的巔峰時期——1840年。此時,肖邦在圓舞曲的創作上已臻至成熟之境,他對鋼琴演奏技巧的發揮愈發重視,展現出卓越的技藝和深刻的理解。正因如此,該作品被許多人譽為肖邦圓舞曲中最杰出的典范。相較于他之前的圓舞曲作品,這首曲目的成熟度更為顯著,充滿了肖邦特有的音樂風格與個性魅力,堪稱其音樂創作中的一顆璀璨明珠[2]。

(二)曲式分析

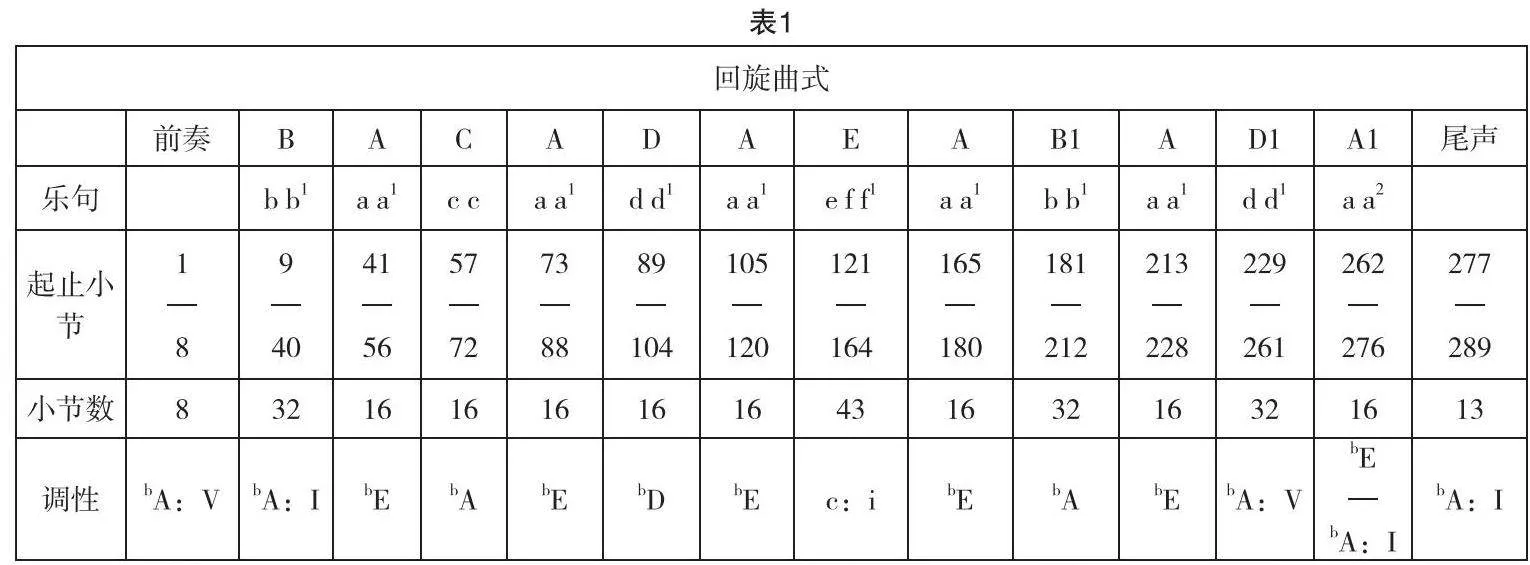

此曲是一首回旋曲式結構的圓舞曲(見表1)。

前奏(1—8小節):在降A大調高聲部主調的悠揚中音顫音烘托之下,左手自第5小節末拍始,引領著一段緩慢而柔和的波浪式旋律緩緩展開。與過往圓舞曲中前奏常有的預示和鋪墊功能相異,此曲前奏的音調獨具描繪性特質,旨在細膩地勾勒音樂畫面,為后續的樂章奠定獨特的情感基調。

第一插部B(9—40小節):這段音樂呈現為一個重復雙句體的方整樂段。其核心動機I源自第9至10小節,展現出一種級進的波浪式旋律發展。隨后,第11至12小節通過動機I的下二度模進進行變化,而第13至14小節則是對動機I的倒影處理,形成了一種對稱的旋律結構。值得注意的是,在第14小節,音樂中引入了新的元素——四度音程的跳進,這一新穎的音樂語匯隨后得到了擴展,表現為五度、六度音程的跳進,為整段音樂增添了豐富的層次感和動態變化。在第25至40小節中,該樂句以高八度的形式對第一插部進行了重復演奏,整段音樂在結束時,和弦收束于主調降A大調的主和弦之上,隨后無縫銜接至主部[3]。

主部A(41—56小節):本樂段采用重復雙句體的方整結構,整體布局為8+8的形式。此樂段的核心音樂材料為琶音,其表現形式為上行與下行的音階進行。樂段初始時為一小節的琶音上行,隨后再度迂回上升一小節,繼而展開為兩小節的琶音下行。樂節的長度得以延展,曲調愈發顯得炫技且輝煌。主部的首句(即第41至48小節)結束于降A大調的重屬導七和弦,第二句收尾時落在屬七和弦上構建出一個開放性的段落。緊接著,音樂直接過渡至第二插部,實現了段落間的流暢轉換。

第二插部C(57—72 小節):本樂段為復奏的雙句式結構,采用8+8的方整形式。在旋律的演進中,以音程的大跳為主導,營造出一種歡快愉悅的氛圍。特別是在58、59以及62、63小節中,跳音的運用恰似舞蹈中的跺步,既展現出優雅的風度,又不顯呆板;既充滿歡快的節奏,又不流于輕佻。本段音樂在結束時,其和弦巧妙地落在了主調降A大調的主和弦上,隨后進入主部的第一次再現。

73—88小節為主部的第一次再現。

第三插部D(89—104小節):采用重復性雙句體方整型的音樂段落,同樣是遵循8+8的方整樂段形式。該樂段在音型上更具特色,89和90小節的平緩節奏與91和92小節的緊湊節奏形成了鮮明的對比。此外,在調性方面,本樂段也發生了變化,由原先的降A大調轉至近關系調降E大調,為音樂注入了新的色彩。本樂段的第二樂句(位于97至104小節)作為對第一樂句(即89至96小節)的重復演繹,采用了高八度的演奏方式。在樂句的結尾處,和聲的運用稍有變化,形成了一種開放性的終止,為整段音樂增添了獨特的韻味[4]。

105—120小節為主部的第二次再現。

第四插部E(121—164 小節):采用三句體樂段的形式,其結構為16+16+12。在整首樂曲中,第四插部被認為是最具有歌唱性的部分。下行級進的音樂旋律和柔和的音調,都展現了一種充滿無奈和悲傷的情感。在不斷變化和重復的音樂句子中,三連音的音型和聲部的加厚處理,使得這種情感的表達變得更加深沉和厚重。同時也為整個旋律增添了一種強烈而又獨特的藝術感染力和震撼力。特別需要強調的是,從第158小節開始,新的材料的出現把情感推向了頂峰,副屬和弦、連續的模進和緊湊的節奏型相互交錯,共同構筑了這一令人興奮的音樂段落。

165—180小節為主部的第三次再現。

第五插部B1(181—212小節):乃是對第一插部B的變化再現。一個明顯的區別在于:當進行高八度的重復動作時,結束的位置從原來的主調主和弦變為導七和弦的第二個轉位,此舉為音樂注入了新的色彩。此外,在旋律聲部方面,采用了分裂的手法進行發展,從而構建了一個開放性的樂段,使得整個插部在結構上更富層次感和變化性。

213—228小節代表了主部的第四次呈現,而這一次的呈現則是主部內容的再次變化。明顯的差異在于旋律發展主要以模進為核心。第一個樂句(213—220小節)是由兩個四小節長度的樂節組合而成的。第二樂句(221—228小節)主要采用222小節作為核心內容,進行連續的下行模進,進一步豐富了音樂的層次感和動態變化[5]。

第六插部D1(229—261小節):作為第三插部D的變化再現。通過運用模進的手法,讓主題旋律在不同的調式調性上得以展示,呈現出豐富的音樂色彩和變化。

262—276小節主部迎來了其第五次的變化再現。終止于屬七和弦中的第二個轉位上,隨后直接過渡至尾聲部分,使得整部作品在結構上更加緊湊且富有邏輯性。

尾聲(277—289小節):繼續使用第一插部的音型,但其音域已經擴展到近六個八度。隨著力度的逐漸增強和速度的加快,尾聲展現出壯觀的景象,使得整首曲目更加絢爛奪目、激昂澎湃。

三、肖邦《降A大調圓舞曲》op.42的創作特征

(一)節奏特征

1.交錯拍子

在肖邦的圓舞曲創作中,他獨具匠心地融入了交錯拍子的技巧,使得不同的拍子相互交融,創造出別具一格的節奏韻律。

在該曲第一插部B部分中采用了交錯拍子的寫作手法,右手所演奏的旋律為二拍子,而左手伴奏的音型則是標準的圓舞曲式中的三拍子。這種三拍與二拍的巧妙結合,賦予了旋律獨特的雙重魅力:一方面,它展現了深沉的抒情之美,仿佛歌聲在悠揚回蕩;另一方面,又保持了圓舞曲固有的舞蹈性和節奏感,使人仿佛置身于歡快的舞會中(見譜例1)。

2.赫米奧拉節奏

赫米奧拉節奏作為音樂理論中一項歷史悠久的理論,其源頭可追溯至古代的樂匯——赫米奧拉比例。在音樂的理論體系中,這一比例展現出多重含義。一方面,使用純五度的音程,其對應的振動比率是3∶2;另一方面,它也體現在節奏的比例上,同樣是3∶2的比例。這一比例包含兩個層面的內容:首先要考慮的是不同聲部的縱向節奏比例,如左右手的發音比例是3∶2;其次在橫向關系中,節奏的前后比例關系。特別是在保持拍號不變的情況下,通過重音的調整,將“兩個三拍子”的小節轉化為“三個兩拍子”的小節節奏模式[6]。

這種三比二的赫米奧拉節奏在該曲的第一插部B中得到了應用,B部分的高聲部的旋律自由流暢,具有鮮明的6/8拍特性,而伴奏部分則以3/4拍子為基調,二者的交織使得旋律部分在伴奏的襯托下愈發凸顯,更富表現力。

3.延遲重音

在肖邦圓舞曲的節奏設計中有重音延遲的加入,這一特定的節奏模式是瑪祖卡舞曲獨oWm6w7iM2P3FvHfW/Q8sAw==有的。肖邦瑪祖卡舞曲中的重音位置呈現出多樣性,通常設置在長音符、附點節奏或裝飾音的位置。這些重音可能出現在小節的第一個節拍上,或者是第二個節拍,甚至是第三個節拍上,展現出豐富的變化性。

在該曲第三插部 D部分中的第95、96、104小節處采用了民族舞曲瑪祖卡延遲重音的節奏模式。這種別具一格、獨具匠心的“波蘭式”圓舞曲節奏,為那些習慣于“蓬嚓嚓”風格的傳統華爾茲的維也納市民帶來了全新的體驗。此外,肖邦圓舞曲與民間舞曲之間深厚的聯系也在這種獨特的節奏模式中得到了體現,展現了他對民族音樂的熱愛與傳承(見譜例2)。

(二)旋律特征

1.運用動機重復的創作特征

在肖邦的圓舞曲創作中,重復動機這一寫作技巧被廣泛運用,這不僅是技巧的運用,更是他音樂作品內容表達需求的核心體現,彰顯出他獨樹一幟的感性風格。肖邦巧妙地通過旋律與節奏形式的不斷重復與變化,展示其音樂的藝術表現力,從而塑造出別具一格的音樂特色。

在該曲的精妙第一插部B部分,肖邦巧妙地運用了重復動機發展的寫作手法,其核心動機精心提煉自第9至10小節,猶如一顆情感的種子,在音樂中生根發芽。通過動機的重復與發展,肖邦旨在深刻展示一種難以割舍、無法擺脫的深厚情感,并借此表達情感上的執著與堅持。這種匠心獨運的寫作策略不僅極大地豐富了音樂的表現力,使其更加細膩動人,而且深入闡述了浪漫主義美學的核心理念——情感至上、個性張揚。通過這種方式,肖邦成功地將個人情感與音樂藝術融為一體,創作出了一部充滿浪漫主義色彩的不朽杰作(見譜例3)[7]。

2.采用下行音調的創作特征

在肖邦的圓舞曲中,旋律常展現出下行趨勢,即便是最小的結構單位,也遵循這一特點。

當樂曲行進至主部的第四次再現,即第221至228小節時,我們可以發現這段音樂主要以222小節的音樂材料為基石。作曲家巧妙地運用連續的下行模進手法,構建出一個循環往復的旋律段落,如同時間的流轉,不斷向前卻又帶有無法挽回的哀愁。這段旋律不僅展示了肖邦精湛的作曲技藝,更深刻地傳達了他對命運無常、難以捉摸的感慨。每一次下行的旋律都仿佛是對時間流逝的無奈嘆息,流露出對逝去時光的無限追憶與無法阻擋的沮喪之情。這樣的音樂表達,讓人們在欣賞美妙的旋律之余,更能感受到作曲家內心深處的情感世界(見譜例4)。

3.連續音程大跳音型的出現

利用模進的創作方法,構建了一個連續的音程大跳音型,這種獨特的音型經常在肖邦圓舞曲的某個尾聲部分展現出來,為作品增添了獨特的藝術魅力。

在主部A的創作中,肖邦特意采用了連續音程大跳的音型,這一精心設計的音型不僅悅耳動聽,更深刻地揭示了作曲家內心深處的復雜情感與矛盾掙扎。它仿佛是一段心靈解脫與恢復寧靜的旅程,映射出肖邦一生中流浪他鄉、歷經滄桑的艱辛與追求。最終,這種音型也象征著肖邦在去世后找到了他生命的根源與歸屬,成為他音樂生涯中不可或缺的一部分(見譜例5)。

四、肖邦《降A大調圓舞曲》op.42的演奏方法

(一)節奏與重音的把握

該曲運用了赫米奧拉節奏的寫作手法,赫米奧拉節奏要求演奏者在演奏時能夠明確地區分并表達同一拍內的不同節奏,這如同畫家使用雙手作畫,需要精細的協調與控制。在練習過程中,演奏者應先分別練習兩個不同聲部的旋律線條,待熟練后再進行雙手的合奏練習,以確保能夠準確地呈現這種復雜的節奏形態。另外,重音彈奏在該曲子中起著至關重要的作用,演奏者必須在表演前仔細研讀樂譜,同時嚴格控制強弱拍與重音的位置。此外,為增強練習效果,演奏者還可以采取分手單獨練習的方法,以更好地掌握和表現曲目的精髓。

(二)節奏音型中低音遠距離跳進

在該曲子的主部A出現低音遠距離跳進,要求演奏者在右手彈奏時,應巧妙運用手腕的帶動,使旋律表達得流暢且連貫,如同掌握音樂的“呼吸”一般。對于多次重復的旋律部分,演奏者需通過細微的變化賦予其新的生命力。同時,雙手間的強弱對比應精心安排,以凸顯主旋律的魅力。左手在演奏低音部分時,要確保每個音符都清晰明確,從而使得整體音響的三個層次分明可見,營造出和諧而富有層次感的音樂效果。

(三)旋律的歌唱性

在處理旋律時,我們需要重視其歌唱性。在肖邦的音樂創作中,旋律的呈現或者稱之為旋律的歌唱性,占據了極為重要的地位,這使得其作品具有深入人心的力量。在演奏該曲時,我們首先要單獨練習旋律部分,并結合彈奏進行歌唱練習。當左手彈奏和弦的時候,需要保持平靜,這樣做是為了更有效地突出主題旋律的歌唱特質。同時,細心聆聽每一個和聲的發展和轉變,深入探討其與旋律之間的聯系,使和聲和旋律和諧地結合在一起。

五、結束語

肖邦的《降A大調圓舞曲》op.42是一首充滿華麗與輝煌的圓舞曲,璀璨奪目,氣氛熱烈而活躍,音樂中蘊含著深厚的情感與強大的力量。要想更好地演繹這首鋼琴曲,我們必須深入領會樂曲中的情感內涵。這意味著我們不只是要對音樂有深入的認識,還需要對其細微之處給予足夠的關注。一首優秀的鋼琴曲是由許多復雜且具有代表性的元素組成的,其中,旋律與節奏便是最重要也最為基礎的兩個要素。本文深入探討這首作品的曲式分析、創作特點和演奏技巧等多個方面,目的是幫助演奏者更全面地理解該作品的核心,從而更好地把握其音樂風格。

參考文獻:

[1][波]雷吉娜·斯門江卡.如何演奏肖邦[M].北京:中國文聯出版社,2003.

[2][蘇]A·索洛甫磋夫.肖邦的創作[M].北京:人民音樂出版社,1960.

[3]劉金玲.肖邦圓舞曲的研究[D].山東師范大學,2005.

[4]袁蓓.肖邦圓舞曲的創作及其演奏研究[D].武漢音樂學院,2007.

[5]袁蓓.肖邦圓舞曲的創作風格分析[J].音樂創作,2012(07):149-151.

[6]吳李真.肖邦圓舞曲的創作及其演奏研究[J].黃河之聲,2021(02):126-128.

[7]宋曉丹.肖邦鋼琴曲《圓舞曲》演奏分析[J].黃河之聲,2021(21):124-127.

作者簡介:黃研(2003-),女,河南新密人,本科,從事音樂表演研究;廖彬(1979-),女,重慶人,博士,副教授,從事音樂表演研究。