《洛神賦圖》中山水畫法對山水畫創作的啟發

摘 要:在《洛神賦圖》中,山水的畫法體現了早期山水畫的特點,如線條的運用、色彩的搭配、空間的處理等,都顯示出一定的稚嫩和探索性質。本文從《洛神賦圖》的山水的裝飾性體現為出發點,探究了其對后世山水畫創作在線條、色彩和構思上的影響。通過分析畫作中的裝飾性特征,梳理早期山水畫的形式語言和表現手法,理解它們如何隨著時間推移而發展,研究對后期畫作線條、色彩和構思方式的影響,有助于我們更好地理解中國山水畫的歷史發展和審美變遷,評估傳統文化價值在藝術領域的傳承,并為藝術教育和創作實踐提供寶貴的參考。

關鍵詞:《洛神賦圖》;山水畫法;山水畫創作

中圖分類號:J205 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0905(2024)13-0-03

人類的早期繪畫起源于實用裝飾藝術。龐薰琹指出,新石器時代是裝飾藝術發展的一個重要階段,其中彩陶藝術尤為突出。繪畫和美術史上并未明確區分裝飾性繪畫和非裝飾性繪畫。這說明裝飾性是人類的一種本能,無論繪畫如何發展,都會表現出一定的裝飾性特征。

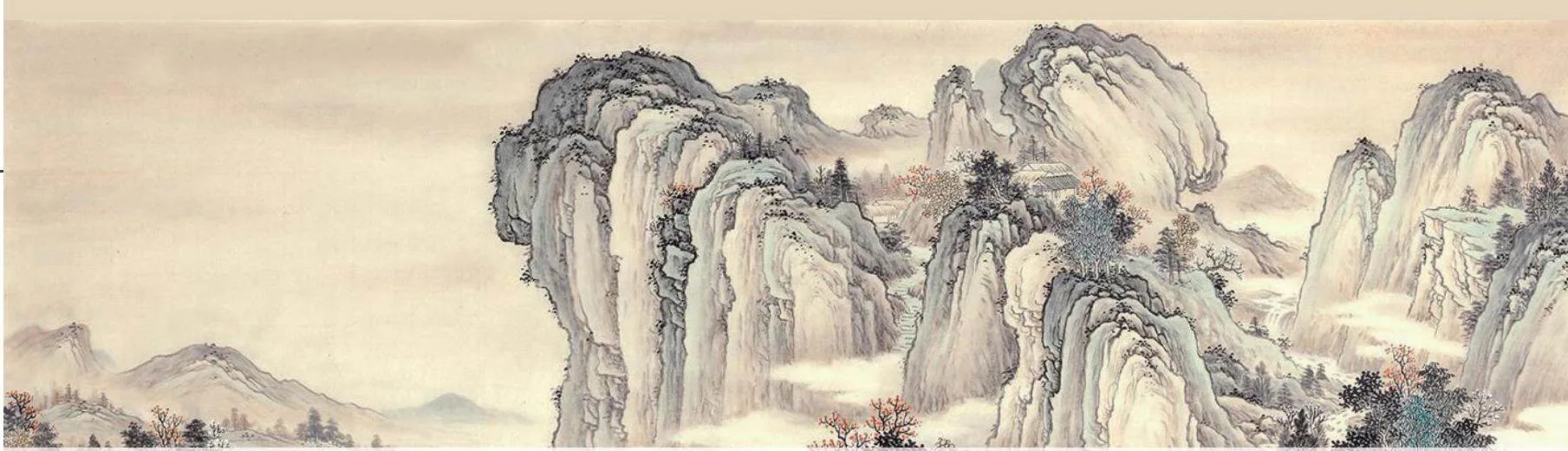

顧愷之的《洛神賦圖》是一幅根據曹植的《洛神賦》這篇動人詩篇所繪制的經典畫作。在這幅畫作中,人物成為主要的描繪對象,畫面呈現了洛神與詩人曹植在一片壯麗的山川中相遇的美麗景象。這里的山水并不是獨立存在的,而是與人物相互交織,相得益彰,它們共同構成了一幅和諧統一的畫面,這也正是早期青綠山水畫的一大特色[1]。這幅畫作采用了古老的繪畫技法,線條勾勒并填充色彩,以青綠為主要色調,這種技法雖然相對簡樸和不成熟,但恰恰賦予了畫作一種獨特的魅力。這幅畫作不僅是一幅藝術欣賞的對象,更是為我們提供了豐富的創作啟示。它展示了山水與人物之間的緊密聯系,以及如何在畫作中營造出一種和諧統一的氛圍。同時,它也告訴我們,即使技法不夠成熟,但只要我們用心去創作,就能創作出有靈魂、有魅力的作品。因此,《洛神賦圖》不僅是一幅藝術杰作,更是一座取之不盡的創作寶庫。

一、《洛神賦圖》中人物及山水背景的處理

顧愷之是東晉時期最杰出的畫家之一,他的藝術成就在中國美術史上具有舉足輕重的地位。他的作品《洛神賦圖》是根據曹植的同名賦創作的,將文學作品轉化為視覺藝術,體現了當時文學家與藝術家之間的緊密聯系。這幅作品不僅是一幅畫作,更是一種創新,因為它結合了文學與繪畫,開創了中國古代繪畫長卷的先河[2]。

在魏晉時期,山水畫還未成為獨立的審美主體,多作為人物畫的背景。顧愷之時代的山水畫還未成為主要元素,這一點從他的《洛神賦圖》和《女史箴圖》中可以看出。這些作品中的山水元素相對簡單,人物與山水的比例失衡,景深效果不佳。這種處理方式反映了早期山水畫的特點,即尚未形成獨立的審美語言和技巧。

在《洛神賦圖》中,顧愷之采用的山石和樹木的畫法具有較強的裝飾性,山石多采用三角形構圖,樹木則以簡化的扇形輪廓呈現。這種平面符號化的處理方式一直延續到隋唐時期。例如,唐代畫家李昭道的《明皇幸蜀圖》中的山頭部分與《洛神賦圖》中的山包有明顯的傳承關系[3]。

顧愷之的《洛神賦圖》不僅是一幅根據文學作品創作的畫作,也是早期山水畫發展的一個重要代表。它的出現標志著山水畫逐漸從人物畫中獨立出來,發展成為一個獨立的畫科。顧愷之的藝術成就和影響,對中國后世的繪畫發展產生了深遠的影響。

二、《洛神賦圖》背景山水的裝飾性體現

(一)《洛神賦圖》的裝飾性體現

裝飾性藝術聚焦于形式的美感和節奏,它不是對自然的直接復制,也不是對客觀實物的簡單再現,而是藝術家對生命、自然、宇宙以及事物的深刻感悟和視覺表達。裝飾性繪畫以理想化和藝術化為目標,呈現出主觀性、有序性、程序性和規律性[4]。中國早期的青綠山水畫《洛神賦圖》充分展現了這些藝術特征。這幅畫作所呈現的裝飾性主要體現在其平面化的特征上,這是早期中國繪畫在二維視覺空間上的一個重要特點。在創作時,裝飾畫需要在平面上進行造型和塑造,遵循平面性的原則,即使這意味著在一定程度上需要犧牲形象的逼真性和立體感。

在《洛神賦圖》中,可以看到青綠山水畫獨特的裝飾性特征。畫面中的山石、樹木和水面等元素都被處理成平面化的形態,呈現出一種獨特的二維視覺效果。這種處理方式使得畫面中的景物顯得更加抽象和簡潔,同時也加強了畫面整體的裝飾性。何寶林先生在《論裝飾畫》一書中提到,裝飾畫創作時要注重平面性的原則,這意味著在塑造形象時需要強調線條、色彩和構圖的協調,而不是過分追求形象的立體感和逼真性。這種創作手法在《洛神賦圖》中得到了很好的體現,使得畫作具有了鮮明的裝飾風格[5]。

(二)《洛神賦圖》背景山水中造型的裝飾性體現

《洛神賦圖》的背景山水展現了簡練而原始的造型,反映了早期山水畫在成為獨立科目之前,畫家對自然的抽象和概括。這種藝術手法將自然元素轉化為具有象征意義的裝飾性符號,從簡單的圖形逐漸發展成復雜的組合。山石的描繪主要采用重復的三角形構圖,以線條勾勒后填色,缺乏立體感。這與早期敦煌壁畫中的山石造型相似,顯示出魏晉時期山石畫法的一致性,無論是畫作還是壁畫,都透露出濃厚的裝飾性。樹木的畫法相對復雜,呈現出圖案化的特征,盡管形態不夠成熟,但具有顯著的辨識度和直觀性。例如,《洛神賦圖》中反復出現的“銀杏樹”和“柳樹”,其形狀顯示出受前朝的影響。張彥遠在《歷代名畫記》中提到,魏晉時期樹木畫法顯得幼稚,形態如同人伸展手臂張開手指。這種平面化的樹木排列組合,可以看作是畫家對裝飾性符號的探索和實踐,單棵樹木的造型已經展現出裝飾性的審美。畫卷中的樹木畫法在《竹林七賢與榮啟期》中找到類似例子,都帶有該時期特有的古樸和單純的裝飾性氣息。線條在繪畫中是極具裝飾性的元素。李澤厚在《美的歷程》中指出:“線條是充滿生機、動態、生命暗示和表現力量的美。”在《洛神賦圖》中,云氣和水紋都是通過線條勾勒,筆法考究,根據故事情節的變化,云和水勾勒的方式也會相應調整。顧愷之在傳統“高古游絲描”的基礎上進行了創新,線條精準流暢,具有裝飾性的節奏感[6]。

(三)《洛神賦圖》背景山水中色彩的裝飾性

《洛神賦圖》中,樹石的形狀設計本身就帶有裝飾性質,而山石的色彩運用也構成了畫面節奏的裝飾手法。裝飾性色彩是通過裝飾性技巧來表現的,其色彩和視覺模式遵循裝飾藝術的原則,形成了獨特的藝術語言。盡管《洛神賦圖》的現存版本是宋代的復制,但從線條和色彩的使用上,仍能看出魏晉時期的繪畫風格。色彩的應用主要是線條勾勒后填色,部分有淡墨暈染的效果,山石和樹木的色彩以青綠色為主,色彩豐富且協調,不是自然寫實的固定顏色,也不是客觀的隨類賦彩,而是明顯的主觀色彩,增添了裝飾性的魅力[7]。中國早期的青綠山水畫追求工整而不呆板,華麗而不俗氣,即使色彩明亮也不張揚,這與中國的“內斂”審美觀念相符。

三、《洛神賦圖》背景山水對早期青綠山水畫的影響

(一)山水中的線條之韻

《洛神賦圖》展現了一種以圓潤而流暢的線條來描繪山石和樹木輪廓的技法,這些線條簡潔而富有裝飾性,體現了早期山水畫的風格。在這幅作品中,線條如同春蠶吐絲一般細膩且缺乏變化。當時的山水畫還未發展出復雜的皴法,僅僅是對自然景觀進行了簡單的勾勒。隨著時間的推移,皴法在中國山水畫中逐漸演變,從大自然中汲取靈感,形成了獨特的表現手法,并最終成為山水畫中的一種重要語言[8]。皴法的出現使得山水畫能夠更好地表現出朦朧、莊嚴或幽深的意境。可以說,皴法的發展推動了中國山水畫多種形態的出現。我們今天識別和研習山水畫,很大程度上依賴于對各位畫家皴法特色的理解。

在“勾、皴、點、染”的技法中,“勾”逐漸不再是主導,它在很多作品中與皴法交織,界限日益模糊。《洛神賦圖》的山水繪制手法主要是“勾”,以簡潔的造型和從容不迫的線條,如同音樂般悠揚,帶給我們美的體驗。這種勾法不僅為晉唐青綠山水畫的演進提供了典范,也給后世畫家帶來了靈感。

趙孟頫的《幼輿丘壑圖卷》是一幅繼承傳統并創新的作品,它相較于《吳興清遠圖》更顯古雅和沉穩。這幅畫作以中景山水為背景,趙孟頫運用簡潔的線條輕柔地描繪出山石的輪廓和構造,營造出一種幻真交錯的視覺體驗。畫中未見復雜的皴法,也缺乏對真實山水的精細模仿,但線條卻如同詩篇般流轉,這種柔軟的線條描繪出堅硬的巖石,呈現出一種內斂的力量感。線條的柔美與巖石的硬朗之間達到了一種微妙的平衡,賦予了冷硬的山石活潑的生命力。隨著線條的節奏,這種生命力躍然紙上,塑造出了心中的山水景象,與真實山水相融合,呈現出一種晶瑩剔透的美感,既有靜穆的氣息,又充滿活力,純凈中透露出高雅。

趙孟頫的兒子趙雍,繼承了父親對復古藝術的熱愛和追求精神,他的作品《狩獵人物圖》(相傳作品)中的山水部分,明顯受到了父親藝術風格的影響,展現出了更強的裝飾性。他在處理線條時,運用了類似于人物畫中描繪衣紋的技巧,線條復雜而嚴謹,方形中帶有圓潤之感。這些線條宛如行云流水般流暢,賦予了山石生動的形態。在勾勒山石的結構時,趙雍采用了勾法,使得線條之間的疏密對比并不明顯,仿佛整個山脈變成了可視的音樂篇章,節奏或舒緩或急促,內在的力量感躍然紙上,觀畫者的心境也隨之起伏,感受到了山水之間的韻律和生命力。

他在山水畫中運用的人物畫技法,使得他的山水作品不僅具有裝飾性,還具有生動的動態感,仿佛畫面中的山水人物都在訴說著一段段生動的故事。這種獨特的藝術風格,使得陳洪綬的山水畫在藝術史上獨樹一幟,備受贊譽。這些畫作顯示出勾法對后世青綠山水畫的巨大影響。在水墨山水畫中,勾勒技法的作用不可小覷。單純的勾勒技法對物象進行了高度的抽象和提煉,還賦予了山水畫裝飾性和抽象性。當代藝術家盧輔圣的山水畫便是一個例子,他的作品畫面簡潔而抽象,充滿音樂性,僅僅使用了勾染的技巧。畫面中的線條柔和,色彩淡雅,線條勾勒出的山石甚至沒有樹木和繁雜的細節,展現出近代藝術家的風采。

(二)山水中的色彩之麗

《洛神賦圖》中的山水采用青綠色調,呈現出一種簡潔而優雅的美感,這種色彩風格影響了后世的青綠山水畫。到了唐代,李思訓將青綠山水畫推向了藝術高峰[9]。《洛神賦圖》卻未展現出豪華的貴族氣息,而是透露出與洛神和詩人情感相呼應的詩意與朦朧之美。它的青綠色調柔和,幾乎與天地融為一體,沒有李思訓作品中那種強烈的存在感。這種淡雅的青綠山水雖然不夠搶眼,卻以其永恒的淡淡憂傷觸動了觀者,讓我們感受到了色彩的純凈與柔美。在后來的藝術作品中,我們同樣可以觀察到《洛神賦圖》的影子,這些作品同樣采用墨線描繪山石的輪廓,并運用淡雅或溫和的綠色或藍色來填充,色澤明快而寧靜,充滿古風,如同玉石般溫潤,使得山石仿佛從內部散發出光芒。盧輔圣的山水色彩同樣清新而朦朧,仿佛被一層薄紗覆蓋。中國山水畫的色彩運用學習自然,并最終走向抽象與純粹。

(三)山水中的抽象之思

在甲骨文中,“山”字以直觀的圖形形式體現了古人對山的感知,其表達方式既簡潔又抽象。中國古代的山水畫與這種象形圖案有著密切的聯系。《洛神賦圖》中山石的描繪主要由多個三角形構成,這與唐代敦煌壁畫《舟渡圖》中的山水背景相似,都表現了對山石整體的抽象理解,而非對其具體形態的精細描繪。這種藝術表達方式別具一格。

錢選的山水畫同樣展現了這種抽象思維,他喜歡用剛健的線條勾勒出古樸的山體,與《洛神賦圖》中柔美的山石形成對比,營造出一種堅毅的美感。米芾和米友仁的《云山墨戲圖》中的山也采用了類似的造型,云霧繚繞,意境朦朧,傳達了文人的情感。

四、結束語

《洛神賦圖》以其精細的人物描繪和富有裝飾性的山水背景而著稱,對早期青綠山水畫產生了深遠的影響。畫中細致入微的山水布局、生動的形象、鮮艷的色彩和流暢的線條,都展現了畫家顧愷之的高超技藝和藝術創造力。畫作中的裝飾性風格對后世產生了持久影響,特別是對早期青綠山水畫的形成和發展起到了重要作用。至今,《洛神賦圖》的藝術風格和裝飾特點仍對現代重彩山水畫產生深遠影響,激勵著現代畫家將傳統元素與現代藝術相結合,創作出具有時代特色和個性風格的作品。《洛神賦圖》不僅在人物畫領域是杰作,其在山水裝飾性風格上的貢獻也同樣重要。

參考文獻:

[1]潘雯雯.《洛神賦圖》的畫面表達——從文藝心理學視角切入[J].美術教育研究,2024(08):10-12+37.

[2]顧愷之.《洛神賦圖》卷(局部)[J].閱讀,2024(24):66.

[3]陳晶.洛神賦圖[J].小獼猴智力畫刊,2024(03):12-13+47.

[4]蘇成.《洛神賦圖》中文字與圖像的詩意轉化研究[J].美術教育研究,2023(23):27-29.

[5]李棟良.禮教視野下的《洛神賦》圖文研究[J].美術觀察,2023(11):37-42.

[6]曹兵.魏晉風度美學思想在中國人物畫中的體現——以東晉顧愷之《洛神賦圖》為例[J].美術文獻,2023(10):17-19.

[7]王華麗.數字語境下動態繪本創作研究-《洛神賦圖》[D].鄭州輕工業大學,2023.

[8]姚瑤.《洛神賦圖》構圖中多維空間演繹到我的創作觀[D].中國美術學院,2023.

[9]節庵(瀧精一),黃錚.關于顧愷之《洛神賦圖》[J].圖像美學,2023(01):253-259.

作者簡介:易蓉(1971-),女,湖南長沙人,碩士研究生,中級職稱,從事藝術研究。