青少年攀巖發展需要“四輪驅動”

攀巖運動自進入奧運會以來,進入快速發展期,青少年攀巖越來越紅火。去年4月在浙江江山舉行的全國青少年攀巖公開賽,共99支隊伍716名選手參賽,參賽隊伍和人數均創全國攀巖賽事規模紀錄。而5年前的全國青少年U系列攀巖聯賽浙江江山站,參賽隊伍是36支,共187名選手。

青少年參與攀巖運動的熱情持續高漲。去年5月,全國青少年U系列攀巖聯賽( 以下簡稱青攀聯賽)重慶九龍坡站,參賽人數達到796人;今年5月初,在四川眉山舉行的2024年青攀聯賽首站,參賽規模再度刷新到806人。丁祥華笑著說,“千人大賽”很快就要到了。

青少年攀巖何以如此火爆

在丁祥華看來,攀爬是人類的天性,“人天生就有攀爬的欲望,幾乎所有的孩子都喜歡向高處攀爬。”今年青攀聯賽第2站在河南萬仙山舉行,與首站四川眉山站設6個年齡組全組別不同,本站比賽因場地設施、接待能力等原因,僅設了高年齡段3個組別,按年齡分為10-11歲、12-13歲、14-15歲組,參賽人數仍達到252人。來自山東濟南的徐小寶今年10歲,5歲開始練習攀巖,“因為我從小喜歡爬樹,家長管不了,就送我去攀巖了。”

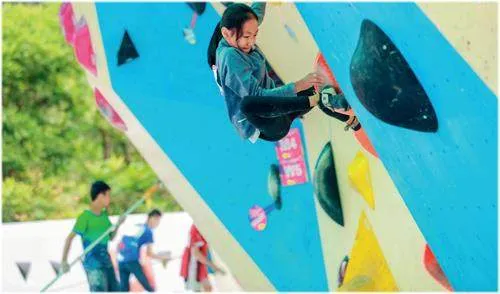

攀巖運動本身具有獨特魅力。12歲的楊可兒是一名六年級的“小豆包”,來自深圳南山區青少年業余體育運動學校。她7歲那年,媽媽公司在攀巖館團建,楊可兒第一次接觸攀巖。“當時覺得挺刺激的,我就開始爬,后來把所有線都刷了一遍。我媽覺得我應該是有些天賦,就給我找了教練。”如今,楊可兒已經練習攀巖5年,大大小小拿了許多冠軍,“我喜歡爬到最上面往下看的感覺,而且爬的時候很刺激,很有成就感。”

攀巖運動在體力、智力、毅力三個方面對青少年健康成長具有很大作用。越來越多的老師和家長看到并認同這一點。丁祥華表示,攀巖運動在“體力、智力、毅力”三個方面,對青少年健康成長都有促進作用,“在攀爬的過程中,孩子的上下肢及核心力量都可以得到鍛煉;在選擇攀登線路時,需要孩子不斷觀察和思考,鍛煉孩子發現問題、解決問題的能力;同時,讓孩子在不斷失敗、不斷嘗試的過程中磨煉毅力,克服困難,挑戰自己的極限。”

楊可兒的教練是全國攀巖冠軍尹延輝她說:“教練告訴我要堅持不懈。如果遇到難點,他不會告訴我做什么動作,就讓我一直磕,磕到過關為止。”

萬仙山站,寧英茨報名參加了U11女子攀石、難度兩個項目,母親韓瑩覺得孩子的自理能力比以前強不少。攀巖比賽多為隔離進行,小選手們需要自行檢錄進隔離區候場,其間要保管好鎂粉袋、安全帶、攀巖鞋、拖鞋等物品。韓瑩說,女兒之前比賽經常丟三落四,不是這個丟了就是那個沒了,現在都能整理得很好。與成績相比,韓瑩更看重攀巖對孩子身體、心理等方面的鍛煉。她說女兒現在更有韌勁了,遇事也不會輕易放棄。

在入奧的大背景下,國家、地方政府、學校、媒體都重視攀巖,家長的投入也很大,項目慢慢進入良性循環的發展階段。去年1月1日開始實施的新《體育法》在總則第十條明確提出:“國家優先發展青少年和學校體育,堅持體育和教育融合,文化學習和體育鍛煉協調,體魄與人格并重,促進青少年全面發展。”第三章由“學校體育”改為“青少年和學校體育”,充實了內容。國家體育總局給予青少年攀巖項目的經費也有了大幅提升。丁祥華說:“有了經費方面的大力支持,我們可以做很多事情了。”

健康發展需把基礎做強做大

攀巖這個入奧不久的新興項目要健康可持續地發展,青少年是基礎,基礎做大做強,才能向國家隊輸送人才。

攀巖進入奧運會后,后備人才培養成為重要任務。丁祥華表示,需要有高質量的青訓體系和賽事依托,青攀聯賽正是賽訓結合、以賽促訓的平臺。青攀聯賽創辦于2017年,這些年發掘了不少像楊可兒這樣的優秀選手。丁祥華介紹,國家隊主力駱知鷺、張悅彤、牛迪等人都是從青攀聯賽歷練過來的,更年輕的李美妮、黃鶴鳴等也都是從這里走出去的。完善的后備人才梯隊為中國攀巖備戰2028年、2032年奧運會打下了基礎。

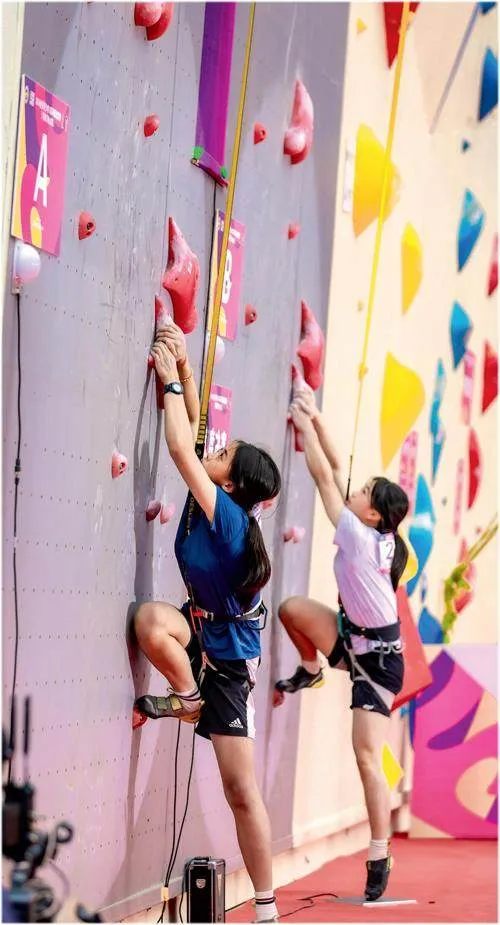

青攀聯賽檢驗不同年齡段愛好者的水平及訓練效果,也為全國各地青少年、教練提供了相互學習、交流的機會。丁祥華說:“青攀聯賽賽制跟成年比賽不太一樣,預賽都是開放式的,讓大家有更多相互學習的機會。”除青攀聯賽外,全國青少年攀巖賽事還有錦標賽和公開賽。這樣完整的分級分類競賽體系可保障后備人才源源不斷地產生。中國登山協會將進一步完善賽事體系,通過多方協同努力,讓高年齡段青少年選手順利適應成年人賽事。

談到青少年攀巖呈現出的發展趨勢,丁祥華說:“參賽人數越來越多,賽事規模越來越大,場地設施越來越完善,選手水平也越來越高。”青攀聯賽萬仙山站U15男子難度賽,進入決賽的8名選手預賽中均成功登頂,定線員不得不在決賽階段臨時調整了難度。丁祥華介紹,每年在U7、U8、U9、U11、U13、U15每個年齡段都能涌現出優秀的選手,各梯隊對他們有科學明確的訓練目標,“攀巖項目的青訓從六七歲就可以開始,但一定要講科學,根據不同年齡去發展他們不同的能力。比如力量、協調性等的訓練,我們會根據青少年成長發育的規律,在不同的年齡對他們進行相應的訓練及強度。”

重點是向社會和校園推廣

今年5月1日至3日舉行的亞洲少年攀巖錦標賽,日本隊沒有參賽,中國隊拿到了全部48枚獎牌中的41枚,其余7枚獎牌歸于韓國隊。在丁祥華看來,“以前是我們在追日韓,現在有些項目已經超過他們了。”

但是,目前青少年攀巖仍然存在一些問題。比如,普及推廣不平衡,總體狀況南強北弱,長江流域及以南地區普遍發展較快,特別是浙江、廣東,長江以北只有北京和山東兩地開展較好。青少年攀巖選手的競技水平也存在不均衡的問題。李美妮、譚有恬等少數青少年運動員已進入成年第一梯隊,也涌現出穆潤澤、黃鶴鳴等一大批有潛質的青少年選手,但更多的還是處于以掌握攀巖技能為主的階段。

丁祥華介紹,青少年攀巖訓練體系和賽事體系已相對完善,接下來的重點仍然是在社會層面、校園層面繼續普及推廣。

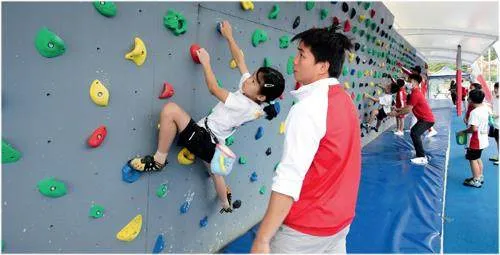

巖館是社會層面推廣和學習攀巖的重要平臺。5月16日發布的《2023中國攀巖行業分析報告》顯示,截至2023年12月,各地已有636家巖館,比2022年初統計的485家增長了31%。廣東省巖館數量達到94家,上海市有69家,江蘇省57家,北京有53家。除北上廣深等一線城市外,巖館也開始加速向二線、三線城市滲透。今年“六一”節,全國76家巖館同時展開攀巖希望之星活動,全年活動超過400場。

校園層面,2015年中國登山協會提出百城千校攀巖進校園計劃。到目前為止,計劃已經完成過半。丁祥華說:“10年來,我們解決了巖壁、線路、課程、評估、安全等一系列問題,已經形成了一套完整的推廣方案。我們非常有信心2025年實現百城千校的計劃。”國家體育總局登山運動管理中心統計數據顯示,2012年,全國的攀巖愛好者只有近1萬人。到去年年底,已增長至50余萬人,其中80%是青少年。

丁祥華表示,與之前政府“獨輪推進”的模式不同,如今青少年攀巖的發展需要政府、社會、市場、家庭“四輪驅動”。家長的支持是青少年攀巖發展的必備條件和重要力量。