走進法蘭西軍事博物館系列之十五 皇帝尋求征服歐洲(1804~1815年)

拿破侖·波拿巴加冕皇帝(1804年)后,征服整個歐洲成為了他的終極目標。他將革命思想、征服的榮耀與舊制度繼承下來的實用主義外交策略相結合,不斷進行領土擴張,創造了一個重塑歐洲面貌的“大帝國”。1791年, 法國共有83個省;到了1812年, 增加到134個省。法蘭西帝國從漢堡擴展到巴塞羅那,從布雷斯特延伸到羅馬。拿破侖·波拿巴既是法蘭西第一帝國皇帝,同時還兼有意大利國王、萊茵邦聯的保護者、瑞士聯邦的仲裁者、法蘭西帝國殖民地領主等多個頭銜。他的兄弟路易、熱羅姆和約瑟夫分別統治了荷蘭、威斯特伐利亞和西班牙,他的妹夫繆拉在 1808年取代約瑟夫統治伯格大公國。

帝國的軍隊

近衛軍

帝國近衛軍,即皇家衛隊,由拿破侖直接領導和指揮的精英軍團,組建于1804年7月29 日。它是在第一共和國執政府時期建立的執政府衛隊基礎上發展起來的,擔負的任務是保衛拿破侖的安全,有時也被作為機動部隊參加戰斗,后來不斷發展壯大,逐漸成為包括步兵、騎兵、炮兵及海軍陸戰隊等諸多兵種構成的綜合性戰斗軍團。1804年, 近衛軍人數不到1萬人,到1812年增加至5.6萬人。近衛軍成員根據年齡和經歷,劃分為老近衛軍(Vieille Garde)、中年近衛軍(Garde du milieu) 與青年近衛軍(Jeune Garde)。老近衛軍由經驗豐富戰功卓著的老兵組成,其中還包括1801年拿破侖撤離埃及時帶回法國的一批馬穆魯克騎兵,他們一直跟隨拿破侖南征北戰,享有很高的聲譽。與普通部隊相比,皇家近衛軍官兵的軍銜和工資待遇更高,制服和武器質量更好。由于享有極高威望,在法蘭西帝國崩潰時,近衛軍成為了帝國時代英雄主義的象征,而腳踏實地的“老擲彈兵”(早期對近衛軍步兵的稱謂)形象,也成為帝國近衛軍精英士兵的化身和標志。

騎兵

從1804年起,擔任第一執政官的拿破侖·波拿巴重組法國騎兵,共設置80 個騎兵團,約5.5 萬人。將原來的槍騎兵和胸甲騎兵整合為重騎兵,將驃騎兵和獵騎兵整合為輕騎兵,將龍騎兵和長槍輕騎兵整合為線列騎兵。近衛軍騎兵從原擲彈兵、獵騎兵、龍騎兵、長槍輕騎兵中擇優選拔,進行了全面擴充。這些調整和改革體現了拿破侖的戰略戰術設想,重騎兵用來突破敵軍防線,輕騎兵負責對敵軍進行偵察、騷擾和追擊,線列騎兵通過整體向前推進以支援步兵。近衛軍騎兵作為騎兵中的精銳部隊,主要擔負警衛和保護皇帝安全的任務,在危急關鍵時刻投入戰場。

展出的一套輕騎兵制服,包括桶狀軍帽、短外衣和背心,屬于法國輕騎兵第三團上尉隊長埃皮納特,年代為1811~1815年。可以看出,這套制服質地優良、剪裁合體,上面還帶有刺繡花紋裝飾,顯得十分華麗。輕騎兵在帝國時期的戰爭中發揮了重要作用,尤其是在耶拿- 奧爾施泰特戰役(1806年10月14日)中立下汗馬功勞。

胸甲和頭盔是重騎兵的防護裝備,加起來質量達7.5kg,所提供的防護也只是相對的。它在抵御刀劍攻擊方面有效,但難以防范槍彈、炮彈的攻擊。帝國時期的重騎兵活躍在所有戰役中,獲得了敢于勝利、勇猛頑強的良好聲譽,在埃勞戰役(1807年2月8日)和滑鐵盧戰役(1815年6月18日)中表現得尤為出色。

步兵

素有“戰斗女王”(La reine desbatailles) 之稱的步兵, 是構成法國軍隊和拿破侖戰略的基礎。帝國時期,法軍共設置136個線列步兵團、35個輕步兵團,另外還有38個近衛軍步兵團和部分外籍(意大利、德國、波蘭、克羅地亞、葡萄牙等)步兵團或步兵營。步兵單兵武器主要是步槍,其中線列步兵裝備滑膛槍,輕步兵配備線膛步槍。

展品中,一頂桶狀步兵軍帽屬于法軍第114 線列步兵團的理查德上尉。從1806 年開始,這種桶狀軍帽逐漸取代雙角帽或雞冠帽,成為法軍各軍兵種的制式軍帽,在帽徽上可以看到該團的番號“114”。

一件法國第9 線列步兵團的軍官制服, 年代為1805 ~ 1807 年,這種帶有紅白藍三色的步兵制服起源于法國大革命時期,在1812 年所謂的“巴丁條例”(巴丁上校的《法軍士兵裝備規定》)出臺之前變化不大。

炮兵

帝國戰爭的一大特點是火炮的大量使用。自1764 年以來,法軍裝備的火炮都是格里博瓦將軍開發的若干款制式火炮,到了帝國時代也沒發生改變。1801年,炮兵出身的拿破侖召集執政府特別委員會會議,專門研究陸地炮兵現代化改造議題,決定對法軍長期列裝的4磅、6磅、8 磅3 種口徑(早期火炮的口徑以磅數表示,指火炮發射多大多重的鐵球彈)的格里博瓦火炮進行取舍,從中選擇一款適合野戰需要的型號進行現代化改造。最終認為8 磅火炮太重,不適宜野戰;4磅火炮太輕,缺乏攻擊力;口徑居中的6 磅炮最為適宜,尤其是從普魯士和奧地利軍隊繳獲的大量6 磅炮彈可得到應用。之后,經過改進設計的新型6 磅野戰炮量產,很快進入法軍炮兵部隊裝備序列。因其昵稱“戰神的情人”,被重新命名為“阿格拉烏斯”共和十一年型6 磅野戰炮(Aglaure, canon de 6 cour du systèmede l'an XI) ,“阿格拉烏斯”指的是雅典第一任國王的女兒,即古希臘神話中戰神阿瑞斯的情人。

自1790年以來,炮兵便成為軍隊中一個獨立的兵種,炮兵在戰場上的作用越來越大,到帝國末期,法國炮兵人數已經超過了10萬人。在一場戰役中,拿破侖將1400多門火炮同時投入戰場。

1802年3月8日,拿破侖還專門頒布了一項新的法令,決定在皇家衛隊中設立“騎炮兵”中隊,以增強炮兵機動性。所謂“騎炮兵”,就是將炮兵和騎兵的功能相融合,使炮兵能夠像騎兵一樣快速機動作戰。騎炮兵最早出現在普魯士軍隊中,拿破侖非常重視這種結合,曾宣稱“2 萬匹馬和120 門輕炮相當于6 萬名步兵和120門重炮”。

拿破侖出征

拿破侖率領他的軍隊走遍了歐洲,從西班牙到俄羅斯,再到意大利、德國、奧地利、波蘭,戰爭使他成為了那一代人中“最偉大的旅行家”。皇帝出行時,身邊隨行人員百余名,加之車馬輜重,形成名副其實的“行宮”。在大多數情況下,拿破侖會坐在特別配備的四輪馬車里休息或讀書,同時還必備一匹戰馬隨時待命。在駐扎地,拿破侖要么住進住宅,要么住進一個設有多個房間的大帳篷,里面有作為軍隊總司令和國家元首工作生活所需的所有設施。

博物館設置的場景模型“戰爭中的拿破侖”,集中展示了拿破侖一世在戰爭中使用的部分個人物品。

拿破侖在埃勞戰役中戴的帽子,1805~1808年。在第一共和國執政府時期,作為第一執政官的拿破侖棄用了他的少將制式帽,自行選擇了這種款式特別的雙角帽,并一直使用到帝國時期。其特點是帽子的雙角與雙肩對齊,由巴黎帽子制造商普帕德(Poupard)設計制作,材質為黑色海貍毛氈,上面飾有玫瑰花結。

拿破侖的禮服大衣,約1810~1815年。這件灰色雙排扣禮服大衣與著名的“雙角帽”相搭配,成為后人眼中這位著名歷史人物的標志性服飾。然而,它更像是一件在帝國時期具有軍事用途的平民服裝。這件衣服是拿破侖在圣赫勒拿島流亡時穿的,也許之前在滑鐵盧也穿過,但它與普通士兵穿的衣服沒有多大差別。因此,在士兵眼里拿破侖是一位與他們命運息息相通的領袖,士兵們親切地稱他為“小下士”(Petit caporal)。

拿破侖在萊比錫戰役(1813年10月16~19日)中使用的行軍床,約1804~1809年。其由帝國家具庫機械師德蘇什制造,在萊比錫戰役后被奧地利人繳獲,再后來被拿破侖的妹妹艾麗莎·波拿巴(élisaBonaparte)收藏。

勝利時刻

1805年10月20日,拿破侖在烏爾姆戰役中,以出人意料的戰術迂回行動,俘虜大批奧軍。同年12月2日,在奧斯特里茨戰役中完勝俄奧聯軍,致使神圣羅馬帝國崩潰。1806年10月14日,在耶拿- 奧爾施泰特會戰中擊敗普魯士軍隊,迫使普魯士退出戰爭。1807年6月14日,贏得弗里德蘭戰役勝利,徹底瓦解第四次反法同盟。1809年,受到法軍在半島戰爭中受挫的鼓舞,奧地利發動第五次反法同盟戰爭,企圖奪回之前損失的大量領土,但卻遭到巨大的失敗,除了阿斯珀恩-埃斯靈之戰(1809年5月21~22日)外,幾乎再無對法軍的勝利,最終于瓦格拉姆之戰(1809年7月5~6日)再次被拿破侖擊敗。普魯士及俄羅斯兩個過往的敵人被征服后變成了法國盟友。1810年4月2日,拿破侖迎娶奧地利公主瑪麗·路易絲,使法奧兩國關系愈加密切。至此,法國成為歐洲大陸的霸主,只有控制著海洋的英國仍然站在其對立面。

拿破侖獲得了那個時代最杰出戰略家的殊榮,士兵們對他更是充滿敬意。在號稱“三皇會戰”的奧斯特里茨戰役結束當晚,拿破侖向士兵們發表了充滿激情的演講。他說:“士兵們,我對你們很滿意。在奧斯特里茨之日,你們用不朽的榮耀裝飾了法蘭西雄鷹。一支由俄、奧兩國皇帝指揮的10萬大軍,在不到4 個小時的時間里,不是被切斷就是被驅散。僥幸逃離的,又都被淹沒在湖泊里。我們繳獲了40面國旗、眾多的近衛軍軍旗、120門大炮,俘虜的3萬多人中竟有20 位將軍,所有這一切都將被永遠銘記!”

展品中,一把屬于拿破侖的佩劍,是他在奧斯特里茨戰役中佩戴的。它出自法國著名金匠馬丁·紀堯姆· 比安尼(Martin GuillaumeBiennais)之手,制作得非常精致。劍柄、劍身和劍鞘上都帶有內容豐富的黃金雕飾,可以看到拿破侖的頭像,月桂花環、皇冠、頭盔和象征雅典娜女神的貓頭鷹形象,還有希臘神話中最偉大的半神英雄赫拉克勒斯和亞歷山大大帝的輪廓造型。這把劍對于拿破侖來說,無疑是承載奧斯特里茨戰役歷史的最負盛名的紀念品,1806年,劍身處增刻“拿破侖在奧斯特利茨戰役佩戴的劍”的銘文。

油畫《耶拿的夜晚,勝利屬于我們》, 描繪的是法軍耶拿戰役獲勝后的一個場景。在戰役開始前夜,拿破侖由一群侍衛簇擁著,騎著馬來到部隊營地,檢查戰前準備情況。他們打著火把行進,有意大聲喧嘩。拿破侖不時地同官兵們交談,激勵他們的斗志。拿破侖走到哪里,哪里就出現一片歡呼。歡呼聲穿過濃霧傳到不遠處的普軍兵營,令人心驚膽顫,預感到厄運的來臨。在戰役勝利結束后,法軍官兵揮舞著繳獲的普魯士軍旗迎接拿破侖再次到來。油畫作者讓·巴蒂斯特·愛德華· 德塔耶(Jean Baptiste Edouard Detaille,1848~1912年) 是一位法國學院派畫家,亦被視為“法國軍隊的半官方藝術家”,其作品一向以精準、逼真的細節著稱,作品是在耶拿戰役勝利80多年后的1894年創作的。

油畫《繳獲的旗幟》,描繪的是耶拿戰役中龍騎兵第二團軍官弗沃揮舞著他剛剛奪取的普魯士軍旗慶祝勝利的生動畫面。軍旗,作為一支部隊的標志和榮譽象征,在戰場上受到特別保護;而從敵人手中繳獲的軍旗,則是最有勝利象征意義和紀念價值的戰利品。

帝國的衰落

1808年馬德里爆發起義,隨后許多其他城市也相繼起義,西班牙人開始了反抗法國占領的斗爭。同年7月19日,皮埃爾·安托萬·杜邦將軍(Pierre-Antoine Dupont)率領的法軍在拜倫戰役中慘遭失敗,一個軍團近2萬人投降。這一戰役打破了拿破侖無敵的神話,也鼓勵了抵抗法國占領運動的形成。伊比利亞半島的血腥沖突一直持續到1814年,在此期間,西班牙人采用游擊戰術與30萬法軍對抗,致使法軍疲憊不堪,消耗嚴重。

1811年,俄羅斯帝國沙皇亞歷山大一世拒絕執行針對英國的大陸封鎖政策,導致法俄關系惡化,進而爆發戰爭。1812年6 月,拿破侖組建了一支前所未有的龐大軍隊,兵員來自法蘭西帝國所有省份和盟國,規模達70多萬人。其中:法國45萬人、波蘭9.5萬人、萊茵聯邦9萬人(包括巴伐利亞2.4萬人、薩克森2萬人、威斯特法倫1.7萬人等)、普魯士2萬人、奧地利3萬人、意大利和那不勒斯2.5萬人、瑞士1.2萬人、西班牙4800人、克羅地亞3500人、葡萄牙2000人。這支軍隊號稱“二十國聯軍”,雖然規模龐大、人數眾多,但戰斗力遠不及1805年時的法國軍隊。這場戰爭于1812年6月夏初開戰,俄羅斯堅持抗戰到11月入冬,最終以法軍后撤告終,拿破侖損失了3/4 以上的兵力。

拿破侖在俄羅斯的失敗強化了法國敵人的決心,英國、普魯士、奧地利、俄羅斯和瑞典等國組成了第六次反法聯盟。1813年10月19日,法軍在萊比錫戰役慘敗,各附庸國紛紛脫離法國獨立。1814年3月31日,同盟軍占領巴黎,孤立無援的法國不再有足夠的資源抵抗入侵。4 月6日,拿破侖在楓丹白露宮退位,幾天后被護送到厄爾巴島。路易十八回到法國,重新成為法國國王,波旁王朝復辟。

1815年2月26日, 拿破侖從厄爾巴島潛回法國再次奪得政權。但整個歐洲都在反對法國,第七次反法同盟迅速組成。拿破侖隨后主動出擊,攻打比利時的盟軍陣地。1815年6月18日,法軍在滑鐵盧被擊潰。6 月22日拿破侖被迫第二次退位,之后被流放到南大西洋的圣赫勒拿島,1821年5月5日去世。

展品中,一些藝術作品和歷史文物成為拿破侖帝國由盛而衰、最終走向失敗的見證。

《拉里布瓦西埃伯爵向兒子告別》,是一幅以法俄戰爭博羅金諾戰役為背景的人物肖像畫。拉里布瓦西埃伯爵 (1759~1812年),是法軍炮兵總司令,兒子是法軍第一步兵團的一名中尉,父子二人同在前線作戰。1812年9月7日戰斗開始前,兒子來看望父親并向其告別。之后博羅金諾戰役奪去了他兒子的生命,他也因疾病和極度悲傷,于1812年12月12日在哥尼斯堡(現今為加里寧格勒州)去世。他死后遺體被安放在榮軍院皇家大教堂,他的名字被刻在凱旋門上。

油畫《拿破侖一世在楓丹白露》,是法國藝術家保羅·德拉羅什(1797~1856年)的一幅力作,刻畫了1814年3月31日反法聯軍攻入巴黎時拿破侖所處的環境和典型形象:他獨自坐在楓丹白露宮的房間里,似乎陷入了沉思;剛剛傳來反法聯軍進入首都的消息,不可避免的退位和流亡的前景擺在面前;勉強解開大衣,顯露出帝國衛隊步兵擲彈兵的制服,沾滿泥土的靴子,躺在腳邊的兩角帽,漫不經心地放在桌子上的劍,扔在長椅上的錢包和地圖,夾在椅子上的窗簾……所有這些都暗示著匆忙和放棄。作者的視角略低,創造了一種與皇帝身體接近的效果。他的黑眼睛,不在狀態的目光固定在表現空間之外的某個點上,使他的存在幾乎可以感覺到。然而,畫面禁止任何同情,因為皇帝的臉被其他地方上演的戲劇隔離開來,顯示出一種堅毅的決心,而不是任何沮喪。這幅繪畫完成于1840年,問世后受到了當時評論家們的一致歡迎和高度贊譽,還被雕刻和攝影復制,表明無論是在波旁王朝復辟時期的法國,還是拿破侖帝國時期的法國,對拿破侖的崇拜從未停止。1840年12月12日,拿破侖的骨灰被送回榮軍院。

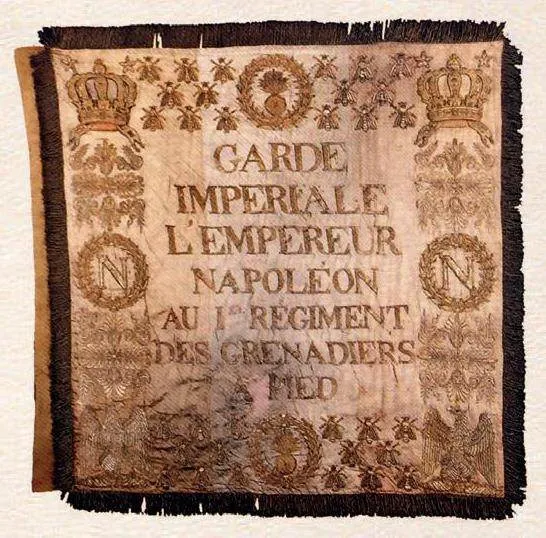

帝國近衛軍第一擲彈步兵團的一面軍旗,被稱為“ 楓丹白露的告別旗”。1814年4月20 日,在楓丹白露宮白馬庭院里,被迫退位的拿破侖向他的士兵告別。他說:“我的衛隊老兵們,我向你們告別。二十年來,我發現你們一直走在榮譽和勝利的道路上……。有了你們這樣的人,我們的事業才沒有失敗。但是戰爭是無休止的,假如是一場內戰,法國只會變得更加不幸。因此,我為了國家利益犧牲了我們所有的利益。我要離開了,而你們,我的朋友,還將繼續為法國服務……。如果我能活得更久,那就是繼續為我們的榮耀服務,我想寫下我們共同完成的偉大事情。”說著,他親吻了讓·馬丁·佩蒂將軍(Jean Martin Petit)送給他的近衛軍第一團的軍旗,然后上了馬車,向厄爾巴島駛去。

一個1811年式團級部隊的鷹標,在帝國最后的一次戰役中被炮彈擊穿,是博物館藏品“受傷的鷹”徽標系列之一,體現了拿破侖士兵的痛苦和幻滅感。由于這只鷹的旗桿和其他相關物件已經遺失,所以無法確定是哪個團在戰場上將它高高舉起,引以為傲。

一件被炮彈擊穿的胸甲,屬于法軍第二步兵團步槍手安托萬·福沃(Antoine Fauveau)的防護裝備。1815年6月18日,在滑鐵盧戰場他配戴這件胸甲向英軍陣地發起沖鋒,不幸被炮彈擊中陣亡。這件胸甲在博物館的藏品中是獨一無二的,它見證了戰爭的殘酷和火炮對人體的傷害力。(待續)

編輯/ 劉玉珍

下期預告

下期呈現波旁復辟至第二共和國時期的各類展品,敬請關注!