汪灝《棧道雜詩》碑的藝術特色

基金項目:西華師范大學2022年研究生教育教學改革研究項目“新時代藝術碩士書法主題性教學研究與實踐”(項目編號:2022XM23)。

作者簡介:龍茜(1995-),女,四川廣安人,碩士研究生,從事書法篆刻研究;林婥琴(1981-),女,四川雅安人,副教授,從事書法篆刻創作及教育研究。

摘 要:蜀道是中國古代文明的發源地之一,沿線留下了人文與自然遺存,其中連云棧道上就留有一塊禮部侍郎汪灝撰文的碑,名叫《棧道雜詩》碑。在深入探討汪灝的《棧道雜詩》碑時,我們首先追溯了其起源背景,隨后深入分析了該作品的藝術特色以及書風藝術對后人的影響。這一研究過程不僅彰顯了《棧道雜詩》碑的藝術價值,也為書法藝術的傳承與發展提供了寶貴的參考,以期幫助《棧道雜詩》碑書法風格的愛好者。

關鍵詞:汪灝;《棧道雜詩》碑;技法;影響

中圖分類號:J292 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0905(2024)14-0-03

一、汪灝生平經歷及《棧道雜詩》碑的創作背景

汪灝,字文渏,一字天泉,號畏庵,臨清人(今山東臨清)。康熙六年,他通過考試成為生員,即秀才,開始了他的科舉之路。在接下來的科舉考試中,他一路過關斬將,康熙十七年考中舉人,證明了他的學識和能力。汪灝在康熙二十四年考中進士,開始了他的仕途生涯,隨后一路晉升,歷任翰林院編修、山西學政、內閣學士兼禮部侍郎、河南巡撫,提督軍務兼理河道,負責治理黃河等重要事務,并在康熙四十八年因病辭職。在任期間,他處理公務明達有決斷,深受部下敬佩,盡管積勞成疾,但他仍然堅守崗位,盡職盡責。除此之外,汪灝也身兼詩人與學者的雙重身份,在《倚云閣詩集》一書中收入其大量詩,感情真摯、意境深邃,文學價值較高。

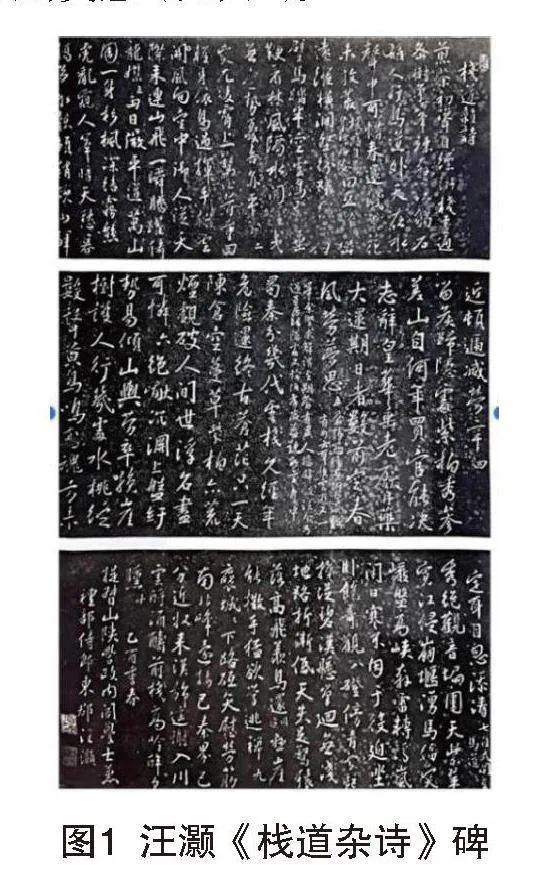

《棧道雜詩》碑是在清康熙四十四年(公元1705年)的春天,汪灝從寶雞前往漢中,負責主持科舉考試。在途中,他經過了連云棧道,并在那里寫下了《棧道雜詩》。詩中記錄了棧道兩側的連綿山脈、云霧環繞、沿途流淌的小溪和高大的古樹以及他沿途的感受和當時的情境。此詩詞鐫于三碑,每塊碑的高度將近七十厘米,寬約三百五十厘米,現存漢中市博物館,鐫詩十首,文五十一行,各碑依次為十八行、十六行、十七行,滿行九至十字,字徑四至六厘米,行書,筆力遒勁。這十首棧道雜詩將紀實、寫景、抒情融為一體,不僅具有書法價值,還有文學藝術價值,詩中將棧道沿途的風景與汪灝自身的情感相融合,充滿詩情畫意,帶領后人身臨其境地感受康熙年間的情景。此外,這些詩作還是考察連云棧道歷史和研究清代秦嶺山區自然生態的重要資料。

二、《棧道雜詩》碑價值及影響

汪灝的《棧道雜詩》碑不僅在書法方面有著重要價值,還在文學與歷史方面均有所體現。文學價值主要體現在以下幾個方面:第一,詩歌內容豐富。作品以獨特的視角和細膩的筆觸描繪了途中的景色,為作品注入豐富的內涵,同時也融合了作者豐富的情感。第二,詩歌中表達的情感真摯。語言有感染力,能與讀者產生一定的連接,如汪灝在詩中這樣寫道:“可惜春還淺,繁花未放叢”,表達了他對春天還沒到來的遺憾和對繁花的期待,能夠將讀者快速地帶入此情境中去。第三,詩歌中的表現手法多樣,如有借物抒懷、情景交融等,這些表現手法加深了讀者對作品的感受,讓作品更加生動形象,一定程度上體現了汪灝的文學功底。汪灝的《棧道雜詩》碑在歷史價值上具有重要意義。詩歌描繪了汪灝當時的環境與時代,反映當時的社會歷史背景,通過閱讀詩歌可以了解那個時代的社會狀況。

《棧道雜詩》碑在書法藝術上也有著不可忽視的價值。第一,《棧道雜詩》碑書法風格是明清時期流行的館閣體,書寫流暢自如,筆法遒勁,呈現出一種秀氣、清暢的書法風格,在石門石刻中實屬鮮見。第二,汪灝不僅有書法才華,還有文學才能,在文學上亦著有《倚云閣詩集》。第三,從碑刻的文字中可以感受到清代書法藝術、時代文化趨勢與審美喜好等,通過深入研究能更全面地掌握清代書法藝術的歷史發展。綜上所述,汪灝的《棧道雜詩》碑在文學、歷史、書法等方面都產生了深遠的影響,是中國傳統文化寶庫中的一份珍貴遺產。

三、《棧道雜詩》碑的藝術特色

(一)筆法

南宋姜夔《續書譜》有云:“下筆之初有搭鋒者,有折鋒者,其一字之體,定于初下筆。”[1]歷世書法家對于用筆都十分講究,書法學習筆法如同舞蹈修煉氣質一樣重要,美麗的舞蹈離不開扎實的基本功訓練,一幅出色的書法作品離不開精湛的細節處理,筆法是書法學習中的基本功,也是評判書法水平的依據。元代書法家趙孟頫在《蘭亭十三跋》中提道:“書法以用筆為上,而結字亦須用工,蓋結字因時相傳,用筆千古不易。”[2]從中我們可以知道,用筆在書法中有著至關重要的作用。例如,《棧道雜詩》碑筆法遒勁、秀麗清暢,在用筆上表現得豐富多樣,有側鋒用筆也有露鋒用筆,其中“天”“花”“來”字的橫畫都是側鋒用筆,橫畫呈現出一定的斜切角度,“天”字的兩個橫畫,第一橫是露鋒起筆,第二橫是藏鋒橫,起筆逆鋒使筆尖藏于筆畫內,含蓄渾厚,呈現圓形。

此外,《棧道雜詩》碑中關于豎畫的處理也有此類變化,如“聲”的豎畫起筆是圓起,“中”的豎畫起筆就是方起,體現了汪灝在起筆時方圓結合的特點。懸針豎在收筆時,尾部出鋒露尖且往左側偏,如“平”和“千”字的懸針豎也是這樣處理的。《棧道雜詩》碑在“隔”“險”字與“橫”“棧”字上也用同樣的處理方法。另外,汪灝在處理相同字的時候,為了避免重復會對一些筆畫做一些變化,如“鳥”“向”“窺”“處”等字在處理時就會將撇畫與豎畫相連接一筆書寫而成。

同時,在仔細研讀汪灝《棧道雜詩》碑的過程中,筆者觀察到汪灝的兩個書寫習慣:第一,他在處理一部分豎鉤時,為了增加筆法的豐富性做了一些變化,將豎鉤處理成豎撇,從而增加筆畫之間或者與下一個字之間的連貫性,使得書寫更加流暢,如“煎”“行”“前”“近”“于”“手”等字。第二,我們都知道,行書更加強調筆畫連帶關系,汪灝除了變豎鉤為豎撇以外,在筆畫呼應的過程中有時會直接將兩個筆畫一筆帶過,如“鳥”和“向”字的撇與豎畫直接相連,“窺”和“處”字的點畫與豎也直接相連等。概括而言,汪灝的筆法在繼承傳統的基礎上,融入了個人獨特的審美意趣,是繼承傳統與創新的結合。他與《懷仁集王羲之圣教序》的筆法有一些相似之處,但并非完全一樣,而是帶入了自己的風格與書寫習性,形成了一種秀麗清暢的書法風格。

(二)結體

董其昌云:“然須結字得勢,米海岳自謂集古字,蓋于結字最留意,比其晚年,始自出新意耳”,[3]結字需要符合書法的規律和美學要求,使得字形有所變化、穩定有力,并且指出北宋書法家米芾廣泛收集古代碑帖的字,在進行學習和臨摹的過程中最注重字的構造和布局,米芾晚年,通過研究與吸收古字,開始形成了自己獨特的書法風格和創意,從中我們可以知道結字的重要性。趙子昂曰:“蓋結字因時相傳。”[4]順治中世祖喜歡歐陽詢的書法,狀元皆法歐書者。康熙以來,上喜好二王書法,狀元皆法《樂毅論》《黃庭經》,殿試是由皇帝主持,寫皇帝喜歡的書體會有很大的優勢。王士禛也曾在《分甘余話》中記載道:“本朝狀元必選書法之優者。”[5]在這種思想的引領下,汪灝作為禮部侍郎,從他所寫的《棧道雜詩》碑中可以看出,他對書法藝術進行了深入的學習。在此碑中,汪灝的結字特點主要體現在以下幾點:首先,《棧道雜詩》碑中的多數結字形態是取瘦長型,形態飄逸優雅,富有輕盈、靈動之美。其次,在碑刻中我們可以看到,汪灝注重字內結構上的虛實變化,例如,“棧”和“道”的字內布白空靈,外圍密集結體,虛實相應,呈現出外實內虛之感。最后,在《棧道雜詩》碑中,汪灝根據詩中的主題和意境,巧妙地調整每一個字的大小,從而讓全詩在視覺上展現出和諧均衡美。這樣的安排不僅提升了作品的整體感,也使得詩歌的意境更為突出。具體來說,第一塊碑的第六列以及中間碑的第六列所注釋的文字,實際上是其他部分文字的四分之一,這使得汪灝的字法也呈現出了一種疏密相間、高低起伏的美感(見圖1)。

(三)章法

清代書法家笪重光在《書筏》中提道:“黑之量度為分,白之虛凈為布。”[6]這句話深刻揭示了書法章法中黑白分布的重要性,強調了在書法作品中,黑色的墨跡和白色的紙張之間應該有著恰當的布局和對比。再者,清代書法家劉熙載在《藝概》中說:“書之章法有大小,小如一字及數字,大如一行及數行,一幅及數幅,皆須有相避相形,相呼相應之妙。”[7]這句話強調了書法章法的層次性和呼應性,無論是單個字還是整幅作品,都需要在布局上做到相互呼應、相得益彰。還有明代書法家董其昌所說的:“作書須提得筆起,不可信筆。蓋信筆則其波畫皆無力。提得筆起,則一轉一束處皆有主宰。”[8]這句話雖然沒有直接提到章法,但強調了書法中提筆的重要性,而提筆恰恰是章法得以實施的關鍵。在《棧道雜詩》碑中,汪灝的章法特點主要體現在以下幾個方面:首先,他善于根據詩歌的內容和意境合理安排每個字的位置和大小,使得作品和諧統一,給人以舒適的視覺感受。比如,第二碑的每一列字與第一碑第三碑明顯疏朗許多,使得整個篇幅不會過于密不透風,同時又能給觀者帶來呼吸感與美感(見圖1)。其次,汪灝在章法上注重整體布局和字與字之間的呼應關系以及筆畫與筆畫之間的連帶關系,如“人行鳥道外,天在水聲中”中的“人”“行”“鳥”三字與“在”“水”兩字之間相互呼應;“南北峰遠接,巴秦界已分”中的“北峰遠接”的筆畫連帶等。

此外,汪灝在章法上擅長利用對比與變化來提升作品的表現力。通過仔細觀看《棧道雜詩》碑原碑可以看到,碑刻中的印痕深淺是不一樣的,汪灝在表現這一書法作品時,通過印痕深淺來表現他的書寫中的墨色變化,他在處理這種對比和變化時使得書法作品更加生動有趣,也更好地展現了詩歌的意境和情感。最后,汪灝在章法上有意識地注重節奏感和韻律感的營造,主要是以運用筆畫的輕重緩急以及線條的粗細變化來體現,這種韻律感不僅與詩歌的韻律相呼應,也增強了書法作品的藝術感染力。

綜上所述,汪灝在《棧道雜詩》碑中的章法特點主要表現為整體布局的和諧統一、節奏感和韻律感的營造、對比和變化的巧妙運用以及獨特個性風格的展現,這些特點共同構成了汪灝獨特的書法風格,使得《棧道雜詩》碑成為一件具有極高藝術價值的書法作品。

四、汪灝《棧道雜詩》碑對后人的影響

師法古人,是中國書法學習的必經之路,也是書法創作的重要源泉。在學習過程中,我們認識到了汪灝的《棧道雜詩》碑不僅僅是一幅書法作品,還代表了一段歷史和文化的傳承。比如,在學習汪灝的《棧道雜詩》碑中,首先,筆者感受到的不僅僅是一幅書法作品,還有他的詩歌內容,書法與文學的結合,使得作品更富有傳播性。文字內容記事抒情,書法追求章法美、結構美、線條美等。平常在練習書法的時候也需要多多提升文學素養,這也是跨學科的一種融合。其次,行書入碑,書法流暢自如,秀麗清暢,用筆豐富多樣,在石刻書法中罕見,這也是汪灝的一大創新。書畫之道,貴在法古,而妙在變古,即書畫學習的關鍵在于學習古人的技法,但更妙的是能夠在此基礎上有所創新和變化,在平時的練習中需要精準臨摹,但也要更多地注意創新。

通過對《棧道雜詩》一系列詳盡的分析、提煉和歸納,總結出其書法的特征,呈現出清代書風的審美取向,為我們繼承和發揚《棧道雜詩》藝術提供強有力的理論支撐。汪灝除了在文學創作上具備深厚的造詣,著有廣受贊譽的《倚云閣詩集》外,他還在書法藝術領域有所建樹,特別是其書法作品《棧道雜詩》碑更是體現了其卓越的書法才華。

在當代書法藝術的發展道路上,每一位書法家都肩負著重要的責任。首要之務,我們需深入學習并傳承古人的書法藝術精髓,扎實基礎。隨后,我們必須勇于突破,即探索如何將古典書法的精髓與現代審美相結合,實現藝術創新,而《棧道雜詩》的書法藝術為我提供了深刻的啟示。當前,推動書法藝術的進步與發展,離不開我們每一個人的共同努力與不懈探索。

參考文獻:

[1]任思源,主編.中國書法一本通[M].北京:北京聯合出版公司,2015.

[2]張彬楠.破與立中的前行與升華[N].書法報,2024-05-01(024).

[3]黃簡.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979.

[4]劉森.漢代《袁安碑》書法研究:風格特點與藝術價值探析[J].收藏,2023(09):13-15.

[5]沈浩.關于古今書法教育的思考——從陸維釗先生為首屆書法研究生手訂《教學綱要》談起[J].中國書法,2016(06):4-11.

[6]王靜艷,高騰.布白勻稱——漢字設計布白調整方法研究[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2018(01):178-182+214.

[7][清]劉熙載,撰.歷代書畫名著譯注叢書·書概譯注[M].秦金根,任平,譯注.上海:上海書畫出版社,2022.

[8]周延.試論書寫材料對書法的影響[J].書法賞評,2008(06):31-34.