基于核心素養的STEAM情境化教學

一、STEAM情境化教學分析

STEAM教學模式是集科學(S)、技術(T)、工程(E)、藝術(A)、數學(M)五類項目于一體的跨學科融合教育模式,是培養跨學科素養,發展學生綜合能力的重要方式之一,這種教學模式緊緊圍繞核心素養理念,以多項目情境融合為出發點,用最新的貼近學生身邊的生活場景引導學生從多思維多角度分析和解決問題,將原來課堂上教師與學生點對點的教授知識,升華為授予學習方法,學生用多學科牽連性的知識體系進行自主探究學習。

二、STEAM教學設計思路

“溶液的形成”是人教版初中化學第九單元課題1內容,這部分知識點雖然不是很難,但是對于初次學習溶液的初三學生來說,他們已有的認知是液體就是溶液,對溶液并沒有明確的定義,需要通過探究溶液的性質、分析溶液的形成、知道溶液的用途等內容進一步學習溶液,學生在逐層認識溶液的過程中,思維得到螺旋式的上升。該節課以STEAM模式情境化教學深入調動學生學習的積極性,在學生已有的知識經驗基礎上滲透多學科知識,用生活實例點綴課堂,通過情境式教學,學生能真正體會化學的價值和魅力。該節課的STEAM教學設計思路如圖1所示。

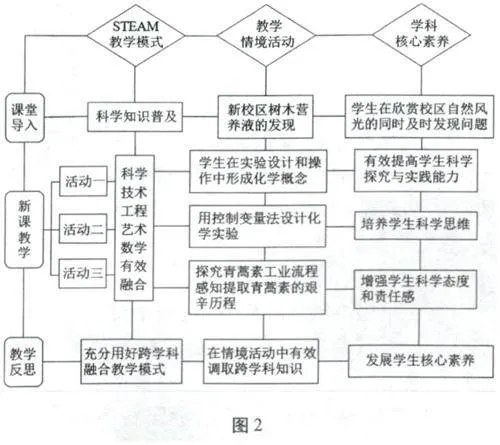

三、教學流程分析

教學中以新校園圖景中的樹木營養液為導人,創沒生活化情境,學生能從身邊最熟悉的環境中發現問題,會提出“營養液與溶液有什么關系”“什么是溶液”“溶液是怎樣形成的”等疑問,接下來的教學順勢進行。雖然樹木營養液在農業園林中被廣泛應用,但是學生未曾接觸,在他們眼里樹木營養液是校園里獨特的風景,因為好奇心對該節課的學習有了更多的興趣。該情境將農業園林文化帶人化學課堂,充分體現跨學科思想。在分析溶液的均一性特點時,學生們集思廣益,用物理知識設計一個跟溶液密度一樣的小球,根據密度相等的原理驗證溶液的均一性,在此基礎上,教師使用儀器(如糖度儀、鹽度計)來測定溶液,通過新技術的實驗操作,增強學生的體驗感。物質溶解性的探究利用了控制變量法,通過這種研究方法得出物質溶解性的結論,這也是STEAM教學模式中科學探究的一種體現,在實驗操作的情景下,有效提升學生的動手實踐能力。學生在認識溶液、感知溶液的特點后,再分析溶液的用途,引導他們從日常生活或者科學熱點中尋找溶液,在該節課中,屠呦呦提取青蒿素艱辛歷程的情境創設,能充分培養學生的科學態度和責任感。新課教學流程如圖2所示。

四、課堂實錄

1.課堂導入

教學活動:視頻展示學校新校區風采,從移植的樹木上掛著營養液進行問題探討,為什么給樹木輸入營養液?樹木輸入的營養液中有哪些成分?這些成分是否完全溶解?播放視頻,學生知道樹木營養液對新移植樹木的作用。

[教學效果]新校園的一草一木,在學生眼里都是嶄新的,課堂上通過發現校園里新移植樹木吊掛營養液,學生感知學校綠植建設的過程,對樹木營養液頗感興趣,從而引入課題“溶液的形成”。學生知識面不能僅僅停留在化學科目本身,而應跳出學科邊界,合理地融人跨學科思想,該節課有效地滲入農林科學知識,學生在欣賞新校園藝術美的同時,尋找問題所在原因,進一步分析問題。

2.新課教學

活動一:溶液的形成和組成

在編好號的6支試管中分別裝有等質量的硝酸鉀(樹木營養液成分之一)、葡萄糖、食用油、泥土、食鹽、硫酸銅晶體,加入適量水,充分振蕩,靜置一段時間后,觀察實驗現象,分析不同物質在水中的分散情況并及時做好記錄。提出問題:蔗糖在水中的分散是均勻的嗎?將蔗糖溶液置于密閉容器中,若外界條件不變,蔗糖能否從溶液中分離出來?學生通過問題探討設計實驗。再以樹木營養液主要成分中的幾種無機鹽為例,討論歸納出溶液的定義。在形成溶液概念后,學生自主學習課本,分析溶液的組成,學會溶質、溶劑的判斷方法。

活動二:物質的溶解性

在裝有相同質量碘的2支試管中,分別加入等量的水和汽油;另取2支試管,向其中加入相同質量的高錳酸鉀,也分別加入等量的水和汽油,振蕩,觀察現象,學生討論并得出結論。

活動三:溶液的應用

展示溶液在食品、醫藥、農業上的應用,在此基礎上分析屠呦呦女士用乙醚溶解青蒿提取青蒿素的故事:

[教學效果]活動一通過不同物質在水中分散情況的實驗探究,學生在明顯的實驗現象中認識溶液。在分析溶液特點的時候,學生各抒己見,他們能從自己已有的知識領域中說出很多方法,如根據生活經驗品嘗蔗糖溶液上中下層的甜度、由物理知識設計出與蔗糖溶液密度一樣的小球,將小球放入溶液上中下不同部分,觀察小球沉浮情況。教師還可以借助糖度儀、鹽度計儀器測量溶液,總結出溶液均一性的特點。學生在科學探索中感受到學習化學的意義,在小組合作和討論中形成溶液的定義,對于溶液組成部分的教學,學生能夠自主學習,獨自完成學習任務,充分發揮學生的主觀能動性,達到學生愛學習、會學習的課堂效果。

活動二借用數學中常用的控制變量法進行實驗探究,通過實驗對比,學生在明顯的實驗現象中很快總結出物質溶解性特點,在鍛煉學生邏輯思維能力的同時,有效提高學生的科學探究與實踐能力。

活動三通過展示不同溶液的廣泛用途,學生能夠感知化學來自于生活,又服務于生活,以時事熱點中諾貝爾化學獎獲得者屠呦呦發現青蒿素的事跡感化學生,進一步分析提取青蒿素的工業流程,學生在科學探索中逐漸喜歡化學,熱愛科學,深深地體會到用化學知識可以研制藥材救死扶傷,可以給生活中的不同領域帶來很多便利,培養了學生科學態度和社會責任感,充分發展學生學科核心素養。

3.課堂小結及作業

學生總結該節課的內容及收獲,提出疑問:美麗校園樹木需要營養液,除草及除蟲害還需要哪些液體?它們都是溶液嗎?如果是溶液,那么溶質和溶劑是什么?這些問題留給學生課后思考,從身邊的事物尋找溶液,了解溶液的用途。

[教學效果]學生的總結可以把零零碎碎的知識點串聯起來,形成穩固的知識體系,以便于后續知識的提取和應用。課堂中留有的思考和疑惑,學生課后能夠自己查閱資料分析和解決問題,調動學生自主學習的積極性。

五、教學思考(略)