不同濃度多效唑及提蔓翻蔓處理對甘薯產量的影響

摘 要 為探究防止甘薯莖葉徒長的田間管理措施,通過試驗檢驗不同濃度的多效唑和提蔓、翻蔓處理對甘薯莖葉徒長的抑制效果。試驗結果表明,噴施300 mg·kg-1多效唑比對照增產16.52%;提蔓1次比傳統的翻蔓措施增產21.84%,比對照增產35.15%,能促進甘薯分枝,抑制莖葉徒長,協調地上部和地下部生長,從而增加薯塊數,提高產量。

關鍵詞 甘薯;多效唑;提蔓;產量

中圖分類號:S531 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.12.004

甘薯屬糧菜兼用型作物,是福建省主要糧食作物和食品加工原料之一。福建省沿海地區的早薯栽培主要在5月下旬至6月上中旬,此時雨水多、氣溫升高、土壤濕度大、通氣性差,特別是在多肥條件下,甘薯栽插成活后,地上部莖葉生長較快,易出現莖葉徒長、地下部須根增多情況[1]。如果地上部莖葉生長和地下部塊根形成調控措施不當,會導致光合作用產物向地下部輸送減少,出現地下部“牛蒡根”增多,甚至出現“空株”現象,影響甘薯產量[2]。

多效唑是一種廣譜的植物生長調節劑,用其能延緩植物生長,抑制莖葉徒長,促進分枝,并且延緩葉片衰老,提高光合作用,促進光合產物向地下部輸送,有利于地下部塊根膨大[3]。

雨后田間濕度大且溫度升高,莖葉極易著泥生根而造成地上部蔓葉徒長和結蔓,分散養分,不利于塊根形成和膨大,因此生產上采用翻蔓和提蔓管理防止甘薯莖葉徒長。翻蔓會破壞莖葉生長、導致葉片翻轉重疊,降低了光合效率,甚至造成萎蔫落葉和莖葉折斷損傷,同時可以壓制蔓藤的過度生長,減少雜草數量,使養分更多地分配給薯塊,從而提高產量;提蔓是將著泥生根的莖葉輕輕拉提,扯斷莖上的不定根后,仍放回原處,這樣既不打亂莖葉的正常分布,也不會造成莖葉損傷,有利于田間通風散濕,使光合作用產物較好地向塊根輸送,抑制莖葉徒長[4]。

因此,筆者通過改變多效唑濃度,及采用不同提蔓、翻蔓處理措施,探究防止甘薯莖葉徒長的田間管理措施。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗設在福清市琯口村農戶田地,土壤類型為砂壤,肥力中等。試驗地前茬作物為馬鈴薯,土壤有機質含量18.3 g·kg-1,堿解氮含量20.5 mg·kg-1,速效磷含量15.8 mg·kg-1,速效鉀含量82.5 mg·kg-1。

1.2 試驗材料

試驗品種為福薯16號,是福建農業科學院作物研究所以福薯1號為母本、南薯88為父本選育的品種。試驗用15%多效唑可濕性粉劑由江蘇建農植物保護有限公司生產。

1.3 試驗設計

試驗采用單因子隨機區組排列,每個試驗處理3次重復,每小區面積13.4 m2,按常規方法進行田間水肥管理。小區壟寬1 m,壟長13 m,種植密度45 450 株·hm-2。

2020年5 月18日整畦起壟,5月24日栽插。

1.3.1 藥劑處理試驗

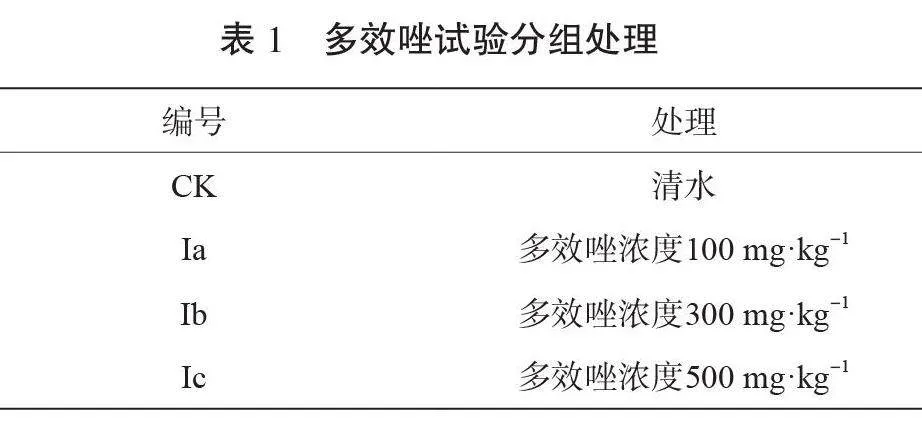

藥劑處理試驗共設4個處理,如表1所示。

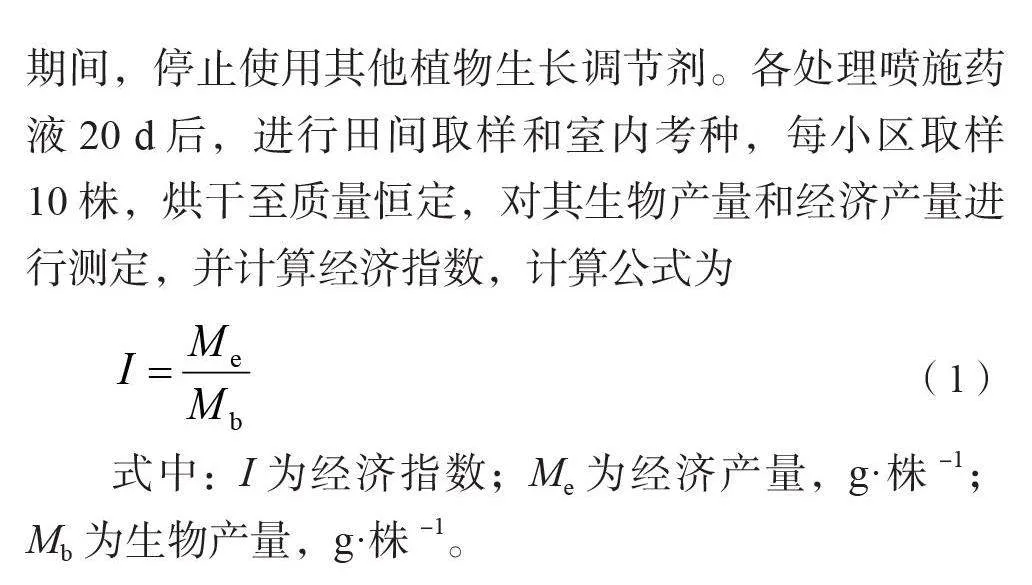

每個處理設3次重復,共12個試驗區。分別在栽插后60 d和90 d噴施多效唑,每個處理按750 kg·hm-2的量進行噴施,將藥液均勻噴施在葉片表面。在試驗期間,停止使用其他植物生長調節劑。各處理噴施藥液20 d后,進行田間取樣和室內考種,每小區取樣10株,烘干至質量恒定,對其生物產量和經濟產量進行測定,并計算經濟指數,計算公式為

(1)

式中:I為經濟指數;Me為經濟產量,g·株-1;Mb為生物產量,g·株-1。

11月4日收獲,收獲前7 d進行鮮薯產量測定,將每個處理3次重復的平均值作為該處理的小區產量,并對不同大小薯塊的數量進行統計。薯塊大小分級級標準:大薯薯塊質量大于250 g、中薯薯塊質量為100~250 g、小薯薯塊質量小于100 g。

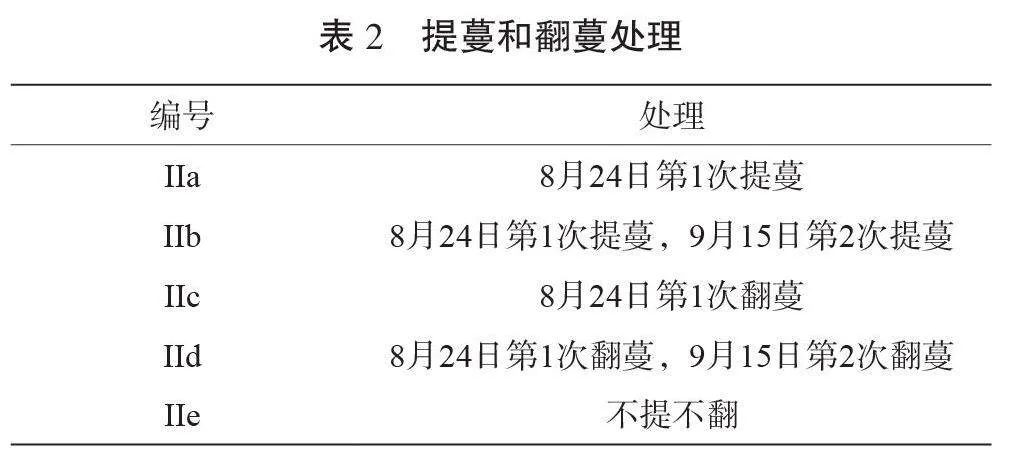

1.3.2 提蔓和翻蔓試驗設計與處理

針對提蔓、翻蔓操作對甘薯生長的影響,設置5個處理(見表2)。

每個處理3次重復,共15個試驗區。收獲前7 d進行鮮薯產量測定,將每個處理3次重復的平均值作為該處理的小區產量,并對不同大小薯塊的數量進行統計。11月4日收獲,馬鈴薯全生育期158 d。

1.4 數據處理

通過Excel整理數據。

2 結果與分析

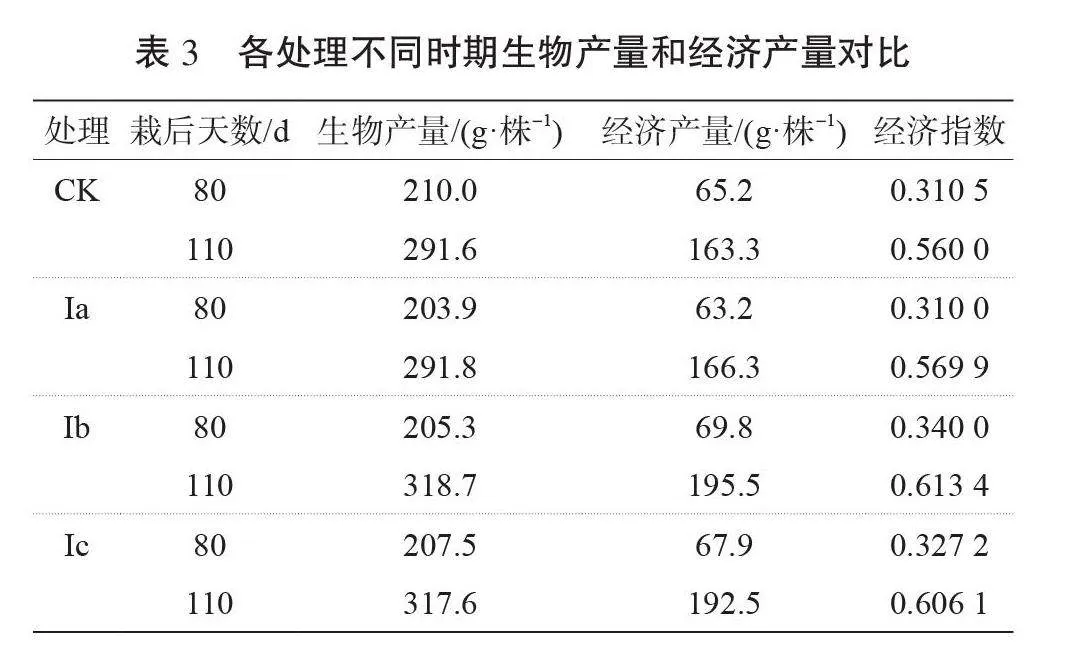

2.1 噴施多效唑對生物產量和經濟產量影響

作物通過光合作用形成的全部干物質中,有機質占90%~95%,礦物質占5%~10%,所以有機物質的生產和積累是形成作物產量的重要物質基礎。但是作物體內各部分的經濟價值并不相等,栽培作物要的是經濟價值較高的部分。如果單純追求作物植株的總干質量增多,這并不是栽培的目的,還要采取有效措施,使更多的光合產物轉運到所需要的部分[5]。

通過表3結果可知,噴施多效唑的各處理,CK在栽插后80 d的經濟指數比Ia略高,其他各處理經濟指數都比CK高,特別是栽插后110 d,即在封行初期,噴施效果更好。

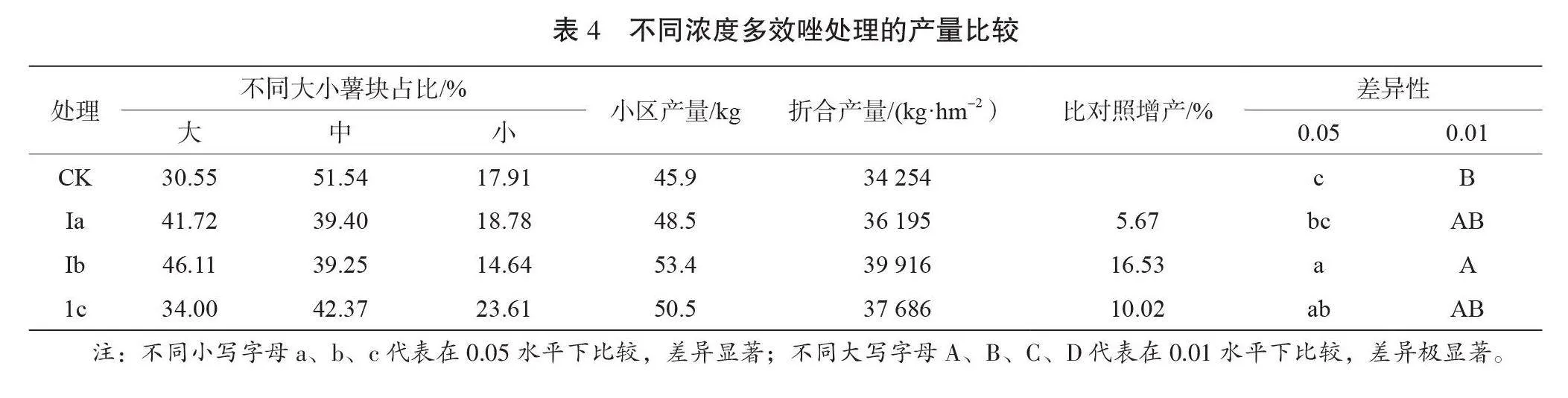

2.2 噴施多效唑對甘薯產量的影響

從表4可以看出,Ib處理(多效唑濃度300 mg·kg-1)

的大薯率達到46.11%,比CK增加15.56個百分點;小薯率14.64%,比CK減少3.27個百分點。Ib處理小區產量最高,達到53.4 kg,比CK增產7.5 kg,折合產量39 916 kg·hm-2,比CK增加5 662 kg。經顯著性分析,Ib與CK差異極顯著,其他各處理間未達到極顯著差異水平。從塊根大小來看,各處理大塊根占比均比CK大,小塊根除Ib處理的比CK少外,其他比CK多。

2.3 提蔓與翻蔓對甘薯產量的影響

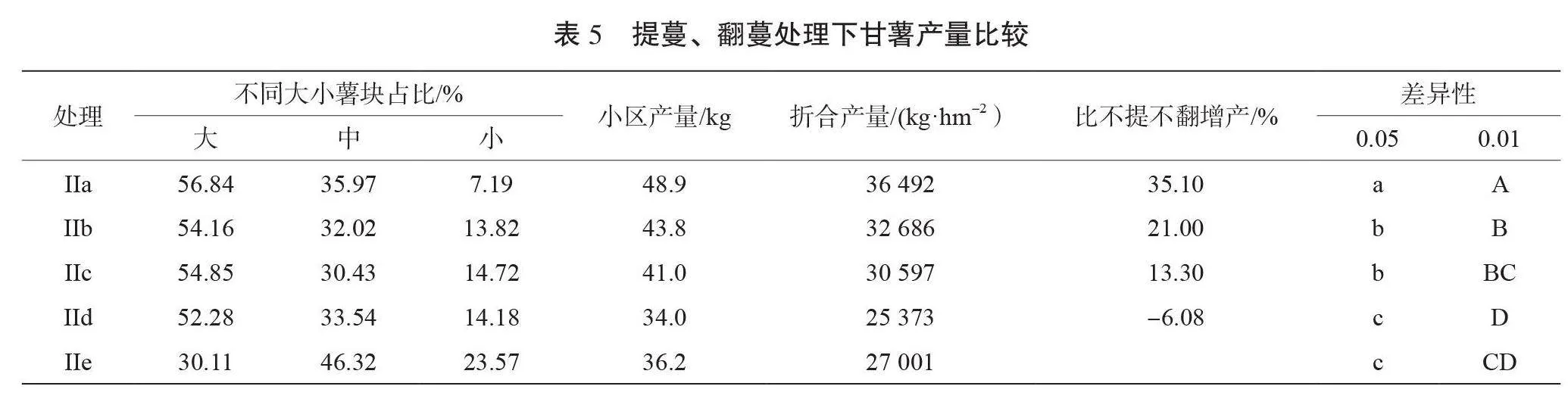

從表5可以看出,IIa處理大薯率達到56.84%,比IIe處理提高26.73個百分點,小薯率減少16.38個百分點,說明提蔓1次可增加商品薯的經濟價值;從產量來看,IIa處理小區平均產量48.9 kg,比IIe處理提高12.7 kg。經分析,IIa處理與IIe處理處理的甘薯產量差異呈極顯著水平。

3 結論與討論

在甘薯栽插后,高溫多雨、土壤濕度大、有偏施氮肥的田塊,地上部莖葉生長細弱、節間長,極易造成莖葉徒長,阻礙光合產物向地下部塊根輸送而影響產量[6]。當遇到高溫多雨的季節,特別是土壤溫度持續偏高,且田間管理上存在偏施氮肥的現象時,這一系列不利條件往往會相互作用,對甘薯的生長產生顯著影響[7]。具體而言,高溫多雨的環境雖然有利于甘薯的快速生長,但過高的濕度易導致土壤通氣性變差,甘薯根系呼吸受阻,進而影響甘薯對水分和養分的吸收效率。同時,偏施氮肥會促使甘薯植株的地上部分莖葉過度生長,表現為生長細弱、節間拉長,這種現象被稱為“徒長”[8]。在莖葉生長封壟初期,可通過噴施300 mg·kg-1的多效唑,可抑制莖葉徒長,促進光合作用產物向地下部輸送,又可促進塊根形成和膨大,產量可達39 916 kg·hm-2,比對照增產16.53%,對提高甘薯商品性有利。

土壤濕度大,莖葉易著泥生根,田間通風透光性差,減少養分向地下部運輸,易使莖葉徒長,從而影響產量。在生產上應改變傳統的翻蔓為提蔓,有利于改善田間通風透光條件,防止莖葉徒長,提高產量,通過提蔓1次,產量可達36 492 kg·hm-2,這也是重要的田間管理措施。

參考文獻:

[1] 張菡,王良平,魏鑫,等.多效唑的不同噴施時間對甘薯生長發育和產量的影響研究[J].作物雜志,2013(4):97-99.

[2] 黃艷霞,林子龍,陳根輝,等.不同濃度的多效唑對龍紫4號甘薯產量及薯塊和土壤殘留的影響[J].安徽農學通報,2021,27(23):119-120.

[3] 史嬋,張菡,張興端,等.不同濃度多效唑對甘薯生長特性及產量的影響[J].安徽農業科學,2020,48(22):37-39.

[4] 羅坤.甘薯分枝結薯期葉面噴施多效唑試驗[J].農業科技通訊,2017(9):104-106.

[5] 楊世杰,吳忠東,沈新磊.噴施不同濃度多效唑對紫薯品質及產量的影響[J].河南農業,2019(31):13.

[6] 賈洪濤,黨金鼎,劉風蓮.植物生長延緩劑多效唑的生理作用機理及應用[J].安徽農業科學,2003(2):323-324.

[7] 孔祥生,張妙霞,戴林森,等.多效唑噴秧對脫毒甘薯生長和產量的影響[J].河南農業科學,1999(4):11-12.

[8] 劉學慶,周慶濤,林祖軍,等.多效唑對甘薯形態生理和產量的影響[J].萊陽農學院學報,1994(1):25-28.

(責任編輯:張春雨)