淺析智能大棚在重慶市永川區農業生產中的應用

摘 要 智能溫室大棚采用全封閉的建筑形式,可以隔絕外界環境,控制溫度、濕度和光照等環境參數,從而為植物提供更加穩定、安全的生長環境。重慶市永川區蔬菜生產中的智能大棚主要是利用物聯網通信技術,以無線傳輸為中心,靈活增設節點,遠距離實時監控蔬菜生長環境。從需求、內容、實現與效果等方面,探索智能大棚在重慶市永川區農業生產中的應用。

關鍵詞 智能大棚;農業生產;重慶市永川區

中圖分類號:S625.3 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.12.048

永川區位于長江上游北岸、重慶市西部,是當地重要蔬菜種植基地之一,全年蔬菜播種面積超42.6 hm2。近年來,永川區積極探索“智能大棚+高標準綠色蔬菜”建設模式,全面打造集多種智慧農業生產技術于一體的人工智能蔬菜生產示范點,帶動蔬菜生產效益提升。因此,探索智能大棚在重慶市永川區農業生產中的運用具有非常突出的現實意義。

1 智能大棚的應用需求

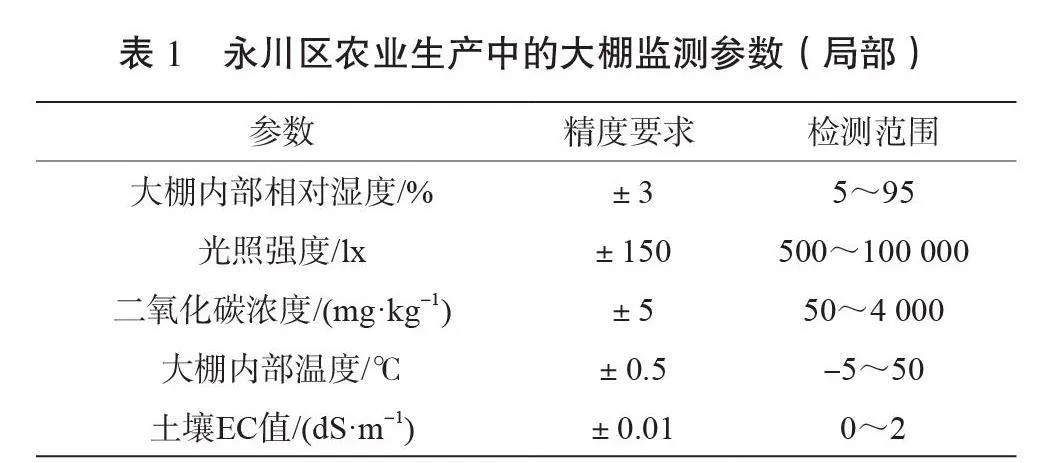

在永川區蔬菜生產中,智能大棚需要將監測數據(見表1)及時傳輸到上層,由上層專家庫模擬最適宜大棚內蔬菜生長的環境,最終發出遠程調控指令,變更大棚內部環境參數,為蔬菜維持最佳生長狀態提供充足支持[1]。表1中的土壤電導率(Electrical Conductivity,EC)主要用于反映土壤中可溶性離子濃度,濃度過高易造成反滲透壓,致使蔬菜根系水分流失,根尖干枯。

2 功能介紹

2.1 智能溫控

適宜的溫度是保障蔬菜健康生長的必要條件,蔬菜生育時期不同,對溫度的要求也有所不同。日間,蔬菜大棚內溫度一般應控制在(25±5)℃,以促使維持蔬菜光合作用的各種酶發揮最大效能,促進有機物積累;夜間,蔬菜大棚內溫度應控制在(14±4)℃,抑制蔬菜的呼吸作用,減少有機物的消耗。

根據永川區農業生產類型,菜農可以提前了解蔬菜生產中對溫度的要求,與標準溫度值對比。根據對比值,開啟正反饋調節(或負反饋調節),促使溫度無限接近蔬菜生長適宜值。例如,在溫度低于蔬菜生長適宜值時,借助智能大棚微控制中心,驅動電動機縮小通風口,并開啟增溫設備;而在溫度高于蔬菜生長適宜值時,可以經大棚微控制中心驅動電動機增大通風口,開始換氣降溫。

2.2 自動灌溉

在專家庫蔬菜生長模型內,集成實際調研環境變量與蔬菜生長的關系,以土壤濕度這一環境影響因素為自變量,以蔬菜質量或大小為因變量,建立坐標系,自動調控智能大棚內相對濕度。同時,在智能大棚監控端顯示界面顯示大棚空氣溫濕度、土壤濕度等信息,建立手動控制端口,允許菜農根據經驗手動操作水泵的控制開關[2]。

根據大棚內蔬菜種植區分區灌溉需求,智能大棚內使用若干水泵。在灌溉期間,大棚內部土壤濕度傳感器與空氣濕度傳感器可以將濕度信息實時傳遞至后臺,經后臺服務器自動分析,輸出蔬菜種植區域需要補充的土壤水分,并將數據發送至智能大棚液晶監控面板、遠程移動監控設備,便于菜農依據灌溉系統進行定時、定量的灌溉。

2.3 智能通風

永川區智能大棚多采用內外雙層透光膜,可實現自動卷膜。卷膜電機由系統控制,可以根據系統指令帶動卷膜軸轉動,實現通風窗的自由開啟或閉合,為蔬菜提供良好的通風環境[3]。同時,菜農可以根據所種植蔬菜種類對通風的要求,自行設置卷膜電機開啟、閉合時間與位置,為蔬菜高產提供依據。

2.4 智能光照

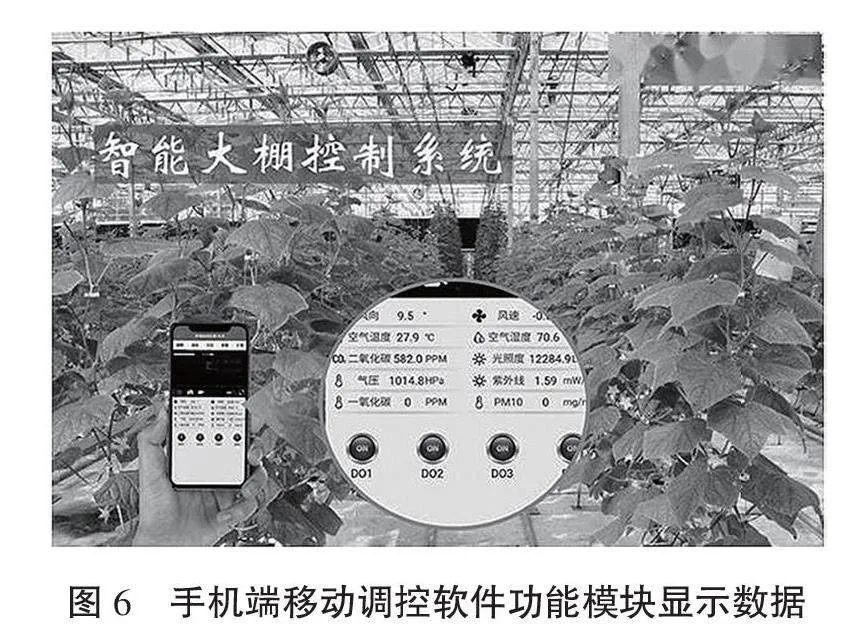

光照是蔬菜生長的能量來源,光照時間、光照強度對蔬菜生長具有直接的影響。根據專家庫內收集的蔬菜最適宜光照數據,可以利用蔬菜大棚微控制單元,向伺服電機發送指令,調整遮陽簾的開啟角度,控制光照強度(見圖1)。在光照強度嚴重不足時,開啟補光燈,額外補充光照,促進蔬菜生長(見圖2)。

智能大棚補光設備由補光燈、手機端2個部分組成,手機端可24 h實時收集傳感器采集的大棚光照數據,并在互聯網支持下監測大棚內光照環境,便于菜農準確感知棚內光照信息。同時,手機端可根據前期設定的光照程序和不同蔬菜生長所需的光照數值推送補光參考數值,菜農可以根據補光參考數值從手機端發送指令,開啟補光燈。

2.5 病蟲害識別

病蟲害識別是永川區農業智能大棚的重要功能之一。其以圖像識別為基礎,借助高清攝像頭定期采集蔬菜圖像,并將圖像實時傳遞給上位機,上位機提取圖像中的顏色、紋理特征,生成特征向量。獲得特征向量后,利用已建立的蔬菜病蟲害數據庫,診斷大棚內蔬菜生長過程中發生的病蟲害。根據診斷結果,發送控制命令,進行針對性防治,減輕菜農的工作量。

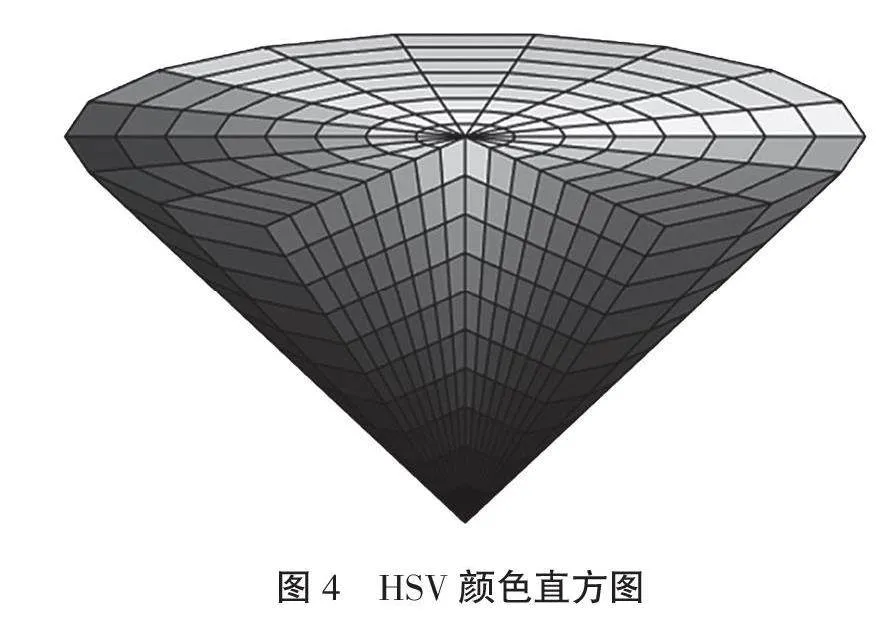

以永川區農業生產常見蔬菜小番茄為例。1)顏色變換需要先利用高清攝像頭攝取紅色-綠色-藍色(Red-Green-Blue,RGB)格式彩圖(見圖3),再在色調-飽和度-明度(Hue-Saturation-Value,HSV)顏色模型內,標準化RGB三通道取值,將小番茄圖像轉換為HSV格式,消除自然光照影響。2)將原圖中像素灰度轉換為新灰度值,進一步減少光照影響。3)利用均值濾波法,經上位機平滑處理圖像,消除噪聲,提高病蟲害識別準確率。4)借助中值濾波,對圖像進行增強處理,去除個別非必要信息,突出關鍵信息。5)在HSV顏色直方圖(見圖4)內,經過選擇顏色空間、量化顏色空間、統計直方圖、推導直方圖距離、索引指出相近圖像等操作,提取小番茄葉部病害圖像特征與紋理特征。在顏色直方圖維度較高時,為減少統計值,可提前進行圖像的分層級索引。6)在機器學習算法(UPLBP算法)的支持下,識別小番茄病蟲害,尤其可準確識別小番茄灰斑病、葉霉病、晚疫病等病害。

3 系統架構

3.1 整體結構

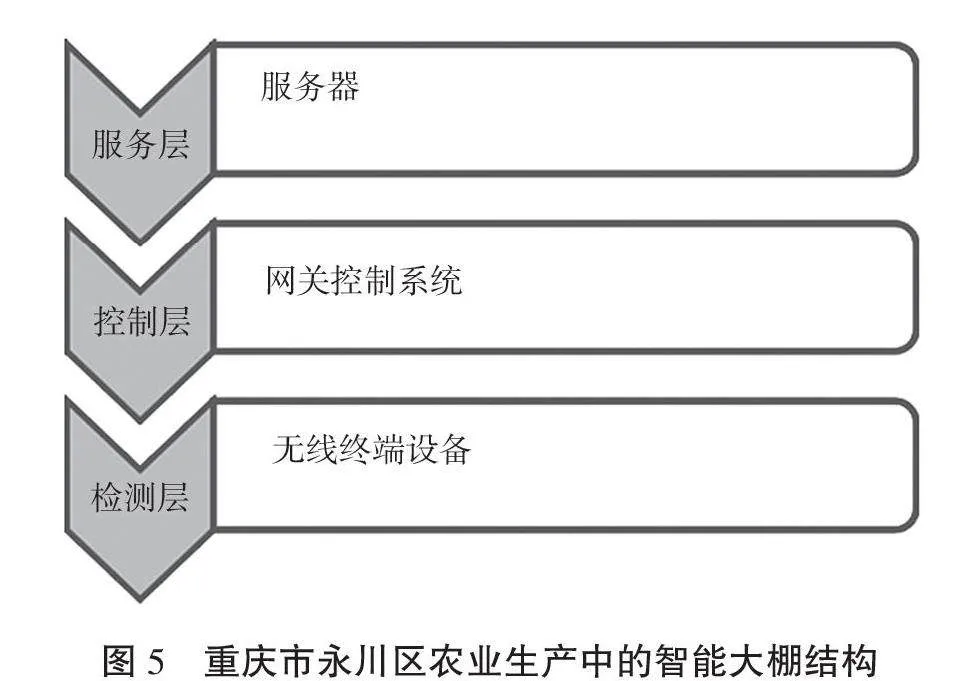

永川區應用的智能大棚系統為分層結構(見圖5),最底端為檢測終端,由若干無線終端設備組成,用于大棚內部環境參數的檢測;中間層為控制層,由若干網關控制系統組成,負責將終端數據匯集到上層;最上層為服務層,由一個服務器和上位機組成,負責顯示控制參數并發出控制指令。

3.2 硬件構成

3.2.1 檢測終端

在檢測終端,信號采集模塊、通信模塊、微控制單元(Microcontroller Unit,MCU)模塊、電源模塊共同組成了檢測硬件[4]。

信號采集模塊為環境參數采集的基礎,包括傳感器(溫度傳感器、濕度傳感器、二氧化碳濃度傳感器、照度傳感器、土壤EC值傳感器等)和信號調理電路。傳感器檢測信號經信號調理電路傳遞給微控制單元。根據實際要求,每一個檢測終端可設計的信號采集通道具有一定差異,每一路信號采集通道均可采集智能大棚內環境參數。

通信模塊以遠距離無線電(Long Range Radio,LoRa)射頻電路為支撐,負責數據采集、發送。遠距離無線電收發器最大鏈路預算168 dB,可編程比特率為300 Kb·s-1,支持137~525 MHz,通信系統所選頻段為低頻433 MHz。

微控制單元是整個檢測終端的中心,核心芯片可選擇32位ARM(Advanced RISC Machines)微控制芯片。微控制單元支撐低功耗模式,可集成模擬傳感器外圍設備、通用異步收發器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)端口,可與無線電通信。

電源模塊為直流(Direct Current,DC)24.0 V供電。同時,考慮微控制單元為3.3 V供電,運算放大器為5.0 V供電,需要額外設置1個LM2596-5電源轉換芯片(24.0 V→5.0 V)和1個LD1117S33電源轉換芯片(5.0 V→3.3 V)。

3.2.2 網關控制

網關控制是整個蔬菜智能大棚控制系統的核心,負責接收終端數據并與上位機進行數據交換。網關控制系統硬件由微控制單元、數字量輸入(Digital Input,DI)模塊、數字量輸出(Digital Output,DO)模塊、模擬量輸入(Analogue Output,AO)模塊、模擬量輸出(Analogue Input,AI)模塊、射頻收發模塊等構成。

1)微控制單元是整個控制系統的中心,可選擇高性能32位低功耗芯片,中央處理器(Central ProcessingUnit,CPU)運行頻率超出72 MHz,片內FLASH達到216 K,12位數模轉換,支持片外獨立電壓。2)數字量輸出模塊是開關量控制工具,負責控制蔬菜智能大棚通風系統、溫控系統、灑水系統、光照系統等。3)數字量輸入模塊是開關量信號采集工具,處于備用狀態。4)模擬量輸入模塊是模擬量數據采集工具,處于備用狀態。5)模擬量輸出模塊是備用工具。6)射頻收發模塊是終端數據信號接收與云端通信工具,可選擇具有8個射頻通道的SX1301,也可以選擇窄帶(Narrow Band,NB)射頻工具[5]。其中,SX1301以LoRa調制為基礎,可在-142.5 dBm范圍內提供無線節點基站,并借助若干解調器支撐遠程ISM(Industrial Scientific Medica)通信的智能基帶處理;窄帶射頻以蜂窩網絡為基礎,可直接部署,上行帶寬可以達到45 kHz,最大功率支持200 MW,在200 kHz帶寬內前后具有10 kHz保護帶,可實現低成本、大連接。

3.3 軟件實現

3.3.1 檢測終端軟件

在MDK(Microcontroller Development Kit)平臺內,安裝開發套件單片機型號對應Pack包和ST-Link驅動,完成程序下載。在開發環境內,添加Apollo2固件包,設置初始化、AD采樣、遠距離無線電收發幾個程序。各個程序均選擇模塊化編程,每一模塊預留接口,獨立運行[6]。

檢測終端包括空中喚醒、定時發送2種模式。其中,空中喚醒是在開始后初始化系統,促使終端休眠并開啟實時時鐘(Real-Time Clock,RTC)定時器。1)判定是否產生定時器中斷,若中斷,則喚醒終端,監測信號;2)判定是否是自身數據,若是,則接收數據并開啟采樣,反之則返回上一層;3)發送數據,判定是否收到應答,若是,則結束,反之則重傳數據。

定時發送模式下,網關主動輪詢終端。1)初始化,在終端休眠狀態下開啟RTC定時器,判定是否到達定時時間,是則繼續判定信道是否空閑,反之返回上一層;2)判定信道空閑后,開啟采樣,發送數據;3)判定是否收到應答,是則結束,反之則重發數據;4)判定是否收到應答,是則傳輸完成,反之保存數據。

3.3.2 網關控制軟件

在MDK開發環境內,手動添加Cortex微控制器軟件接口標準(Cortex Microcontroller Software InterfaceStandard,CMSIS)庫,調用CMSIS庫內相關接口函數,直觀選擇微控制器[7]。在安裝完畢的微控制軟件內,進入庫管理界面,選擇列表中需要安裝的固件庫。在庫管理界面點擊開啟,解壓安裝本地離線包。安裝成功后,組建系統初始化、DO模塊、DI模塊、AO模塊、AI模塊、射頻接收傳感器等功能,為網關通信與過程通道控制提供依據。

在主控程序規劃后,第1步,以網關控制系統上電為節點,初始化時鐘、通用輸入輸出(General-Purpose Input/Output,GPIO)口、射頻收發口、串行外設接口(Serial Peripheral Interface,SPI)、過程通道;第2步,射頻收發入網,調用微控制網關程序;第3步,判定是否接收數據,是則調用射頻收發程序,否則返回上一層;第4步,判定是否有數據接收,是則接收數據,否則直接結束;第5步,接收數據并置入數據存儲標志位,發送應答后結束。

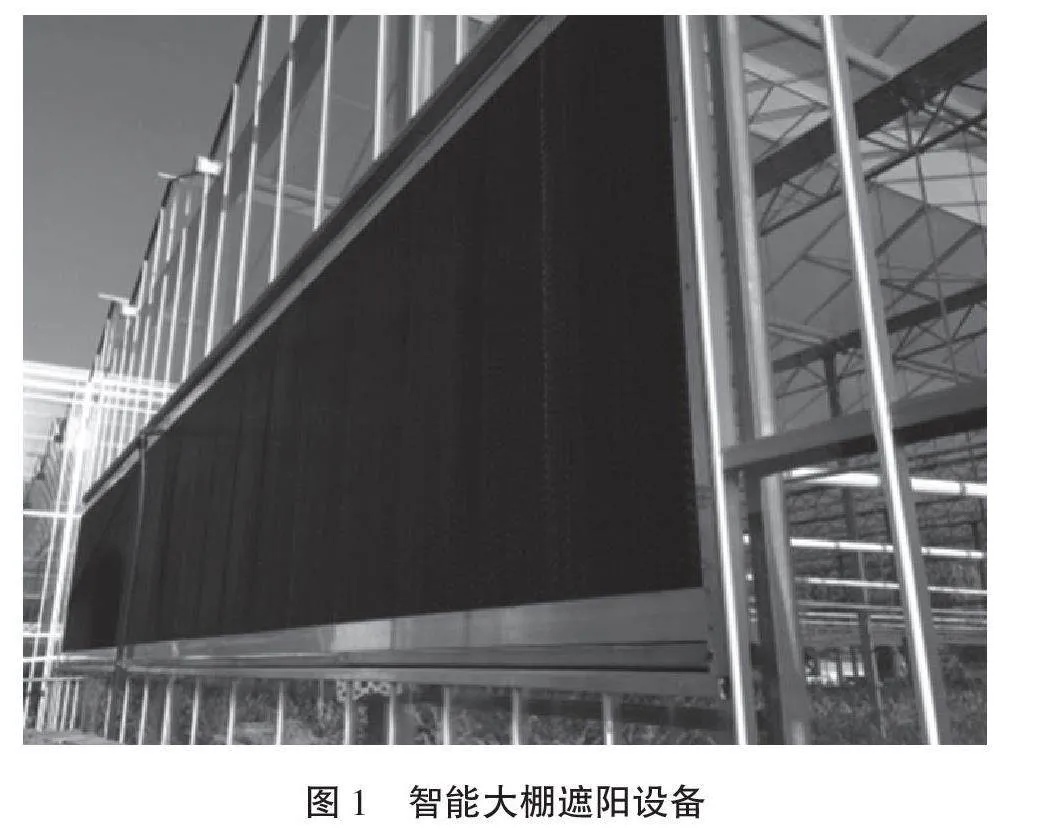

3.3.3 移動調控軟件

移動調控軟件是實現手機管理智能大棚的核心,也是集約化、規模化農業種植的核心。為確保移動調控軟件覆蓋施肥、通風、澆水、補光、打藥等多項作業,可以基于全天候每分鐘傳感檢測程序,開發手機端軟件。根據軟件應用需求,設置水肥管理、溫濕度調節、數據管理、光照管理、病蟲害防控等功能模塊(見圖6)。圖6所示各功能模塊數值實時更新,包括空氣濕度、空氣溫度、風速、氣壓、紫外線及光照度等。同時,可在數值超限時發出警報,確保移動調控作業精準開展。

4 應用效果

大棚栽培對永川區農業生產環境溫度影響較大。例如,在智能大棚運行過程中,菜農可以提前在終端設置溫度上下限,并設置夜間保溫模式,使卷簾處于閉合狀態,抑制蔬菜呼吸作用,從而在一定程度上縮短蔬菜成熟期。

根據智能大棚濕度傳感器數據,在濕度過高時,可自動開啟通風模式,保證棚內濕度穩定。在蔬菜病蟲害發生初期,后臺可及時發現病蟲害,自動判定病蟲害類型,并由現場輔助工具提取病蟲害圖片中的關鍵信息,自動執行藥物噴施、光控誘殺燈開啟、性誘劑放置等作業,縮小蔬菜大棚病蟲害危害范圍。應用智能大棚一段時間后,永川區蔬菜生產周期顯著縮短3 d,蔬菜各種病蟲害發生頻率顯著降低,蔬菜增收增產效果明顯。

5 結語

智能大棚是深度融合溫室技術、大數據、物聯網技術的成果,以智能大棚為核心科技推動蔬菜現代化生產,可以減少蔬菜管理壓力。因此,永川區可根據蔬菜生產要求,大范圍打造集智能溫控、自動灌溉等功能于一體的智能大棚。

參考文獻:

[1] 王紅杰.智能控制溫室大棚實際應用探究[J].河北農業,2023(10):78-79.

[2] 張華濤,宿峰,張健,等.PLC智能溫度控制系統在農業大棚中的應用[J].集成電路應用,2023,40(3):318-319.

[3] 龔琴.基于物聯網的溫室大棚智能監控系統在農業中的應用[J].電腦與信息技術,2022,30(1):53-56.

[4] 許婕.融合SVR和K-means聚類算法的智慧農業大棚智能灌溉研究[J].自動化與儀器儀表,2023(11):108-112.

[5] 張敬斐,吳寶玉,付兵.楊梅大棚設施栽培提高枯枝病防治效果試驗[J].中國南方果樹,2023,52(6):127-130.

[6] 古夢圓,張小冰,呂夢涵,等.基于物聯網的智能大棚監測控制系統設計[J].黃河科技學院學報,2022,24(11):79-83.

[7] 周靜.基于人工智能計算機視覺技術的大棚監測系統實現[J].智慧農業導刊,2023,3(22):5-8.

(責任編輯:張春雨)