建平縣水資源承載能力評價及改善措施探討

劉 洋

(遼寧省朝陽水文局,遼寧 朝陽 122000)

建平縣水資源承載能力評價及改善措施探討

劉 洋

(遼寧省朝陽水文局,遼寧 朝陽 122000)

文章通過收集整理建平縣水文及水資源開發利用情況,依據規范計算建平縣水資源承載能力和水資源超載負荷。在此基礎上,采用對照實物量指標度量標準評判法評價得出建平縣水資源超載,具體超載區域為建平縣大凌河流域第二牤牛河和老哈河。針對該結果對超載區進行超載成因分析,并提出改善超載區措施,為建平縣水資源-社會經濟-生態環境大系統健康可持續發展提供理論依據。

水資源承載能力;評價;成因分析;改善措施;建平縣

建平縣隸屬于遼寧省朝陽市,屬遼西山地丘陵區,境內主要河流有老哈河和大凌河,其中,位于西遼河南源的老哈河流域面積為3494.0 km2,占建平縣總面積的71.4%,大凌河流域面積為1371.0km2,占建平縣總面積的28.6%。建平縣人均年占有資源量為328m3,為遼寧省2/5,全國1/7,水資源的短缺直接影響了當地經濟的發展。為了科學合理的評判建平縣水資源承載能力現狀,文章選取2014年為現狀年,采取對照實物量指標度量標準評判法,對建平縣兩個流域三級區內的兩個流域四級區從用水量和生態環境角度進行了評價、原因分析及對策探討,對未來建平縣水資源管理與配置及水資源、生態環境的可持續發展提供重要的理論依據。

1 水資源承載能力指標確定

1.1 用水總量指標的確定

根據遼寧省朝陽市實行最嚴格水資源管理制度“十二五“目標指標分解表,核定建平縣2015年用水總量指標見表1。

表1 遼寧省朝陽市行政分區用水總量指標

1.2 河道內生態環境需水量指標確定

朝陽市無河道內保護目標,本次只計算河道內“基本”生態環境需水量。根據《河湖生態環境需水量計算規范》[1],針對遼寧省朝陽市的低溫期持續時間長的氣候特點及水資源比較缺乏的狀況確定生態需水量的合理范圍,即河道內的最小生態需水量為:一般用水期(10月—次年5月)取多年平均天然流量的10%作為河道內的最小生態需水量,魚類產卵育幼期(6月到9月)取多年平均天然流量的20%作為河道內的最小生態需水量。

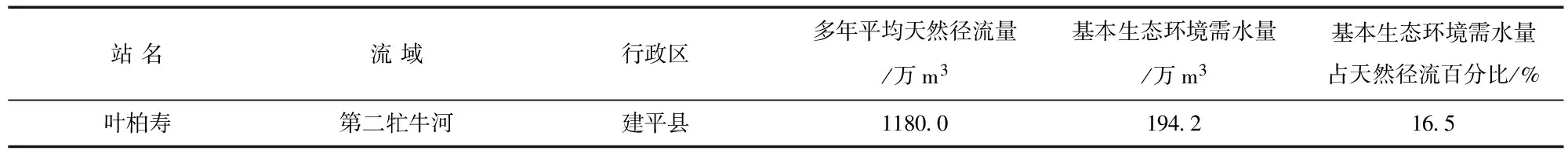

按照上述計算方法,從流域角度選取建平縣大凌河二級支流第二牤牛河代表站葉柏壽站為河道內生態需水量計算控制斷面,收集水文站1956-2000年45a多年平均實測徑流量,并對實測徑流量進行還原計算,獲得其多年平均天然徑流量后,采用上述河道內生態環境需水量計算方法,計算流域控制斷面的河道內生態需水量。計算結果見表2。

表2 建平縣水文站控制斷面河道內生態環境需水量

根據地表水資源量及各區域內河流水文站控制斷面的河道內生態需水量及生態環境需水量占天然徑流百分比計算結果,計算建平縣河道內生態環境需水量指標[2],見表3。

表3 建平縣生態環境水量指標

2 水資源承載負荷核算

2.1 用水總量核算

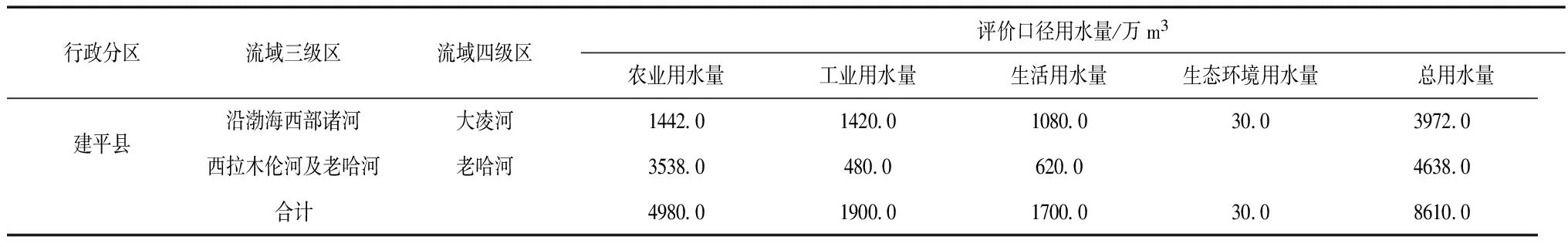

根據公報口徑用水量,經過農業灌溉用水量核減后,得到評價口徑用水量。2014年朝陽市行政分區及行政套流域評價口徑用水量見表4。

表4 建平縣現狀年(2014年)評價口徑用水量

2.2 河道內生態環境水量核算

朝陽市處于山丘區,水資源利用主要依靠地下水工程提供。朝陽市水資源開發利用后,河道內生態水量采用如下公式:

W生態=W基-W開凈

(1)

式中:W生態:水資源開發利用后河道內生態環境水量,萬m3;W基:多年平均山丘區河川基流量,萬m3;W開凈為地下水開采凈消耗,萬m3。

按照上述公式計算遼寧省朝陽市水資源開發利用后可供生態環境水量見表5。

表5 建平縣可供生態環境水量核算(2014年)

3 水資源承載狀況評價

本次采用實物量指標進行單因素評價,評價方法為對照實物量指標度量標準判斷其承載狀況。

3.1 用水總量評價

根據建平縣用水總量能力指標和現狀2014年評價口徑用水總量,得出用水總量評價結果見表6。

表6 建平縣用水總量指標評價結果

3.2 生態環境水量評價

根據河道內基本生態環境需水量指標及現狀年河道內可供生態環境水量計算結果,計算出開發利用擠占生態環境水量,見表7。

表7 建平縣擠占生態環境水量核算(2014年)

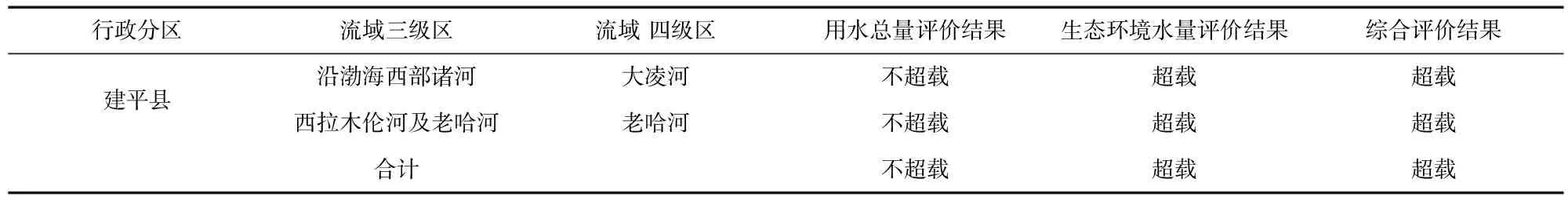

3.3 水資源承載能力綜合評價

綜合以上用水總量和河道內生態環境用水兩方面評價,依據本次水資源承載能力評價標準和要求,水資源承載能力綜合評價成果見表8。

表8 建平縣水資源承載能力綜合評價成果

由以上評價成果得出:建平縣從用水總量角度評價水資源承載狀況為不超載,從生態環境角度評價水資源承載狀況為超載,綜合評價建平縣水資源承載狀況為超載,具體超載區為大凌河流域第二牤牛河超載區和老哈河超載區。

4 超載成因分析

4.1 第二牤牛河超載區分析

大凌河第二牤牛河用水量全部采用淺層地下水,當地洪水陡漲陡落,徑流時程分配大多處于基流狀態,因此地下水工程取水大多取用的是基流,直接影響河道內環境需水量。由于第二牤牛河水資源開發利用度較大,達到64.8%,超過公認的界限24.8%。本流域以工業和生活用水為主,全流域有近200個鐵礦,工業和生活用水占總用水量的73%。建平縣城及其工業園區均位于此流域,據調查前幾年由于缺水,自來水公司集中供水難以持續供水,經常發生間斷供水情況,新建應急供水工程后才第一緩解。由于有限的水資源供給生活和工業,使得區域生態環境用水得不到有效滿足,基本無天然徑流,生態環境用水量被擠占。

4.2 老哈河超載區分析

老哈河流域總用水量占多年平均水資源總量的43.1%,超過公認的40%限制,且全部采用地下水工程取水,農業用水占總用水量的80%,過量開采已經引起部分地區地下水持續下降。在支流蹦河原有小五家水文站,根據水文站記載,地下水工程取水大多取用的是基流,直接影響河道內環境需水量,后因大規模開采地下水,水文站水量日趨減少,后期水文站撤銷,現無長期觀測記錄。從調查情況看,河道基本無明流,雖然正常年份可以取用地下水為農業灌溉補水,老哈河干流出現了嚴重的水質問題,白山水庫近幾年無蓄水量,處于干庫狀態,現狀生態環境用水得不到滿足,生態環境用水被擠占。

5 超載區改善措施探討

5.1 嚴格規劃管理和水資源論證

嚴格執行建設項目水資源論證制度,嚴格規范取超載區水許可審批管理。對取用水總量接近控制指標的地區,限制審批建設項目新增取水。對不符合國家產業政策或列入國家產業結構調整指導目錄中淘汰類的,產品不符合行業用水定額標準的,在城市公共供水管網能夠滿足用水需要卻通過自備取水設施取用地下水的,以及地下水已嚴重超采的地區取用地下水的建設項目取水申請,審批機關不予批準。

5.2 嚴格控制流域和區域取用水總量

制定主要河流流域水量分配方案,建立覆蓋流域和市縣二級行政區域的取用水總量控制指標體系,實施流域和區域取用水總量控制。按照河流流域水量分配方案或取用水總量控制指標,制定年度用水計劃,依法對本行政區域內的年度用水實行總量管理。建立健全水權制度,積極培育水市場,鼓勵開展水權交易,運用市場機制合理配置。

5.3 嚴格水資源有償使用

合理調整水資源費征收標準,擴大征收范圍,嚴格水資源費征收、使用和管理。抓緊完善水資源費征收、使用和管理的規章制度,嚴格按照規定的征收范圍、對象、標準和程序征收,確保應收盡收,任何單位和個人不得擅自減免、緩征或停征水資源費。水資源費主要用于水資源節約、保護和管理,嚴格依法查處擠占挪用水資源費的行為。

5.4 健全水資源監控體系,嚴格地下水管理和保護

制定水資源監測、用水計量與統計等管理辦法,健全相關技術標準體系。加強重要控制斷面和地下水的水量監測能力建設。加強地下水動態監測,建立完善地下水動態監測體系,市人大常委會制定計劃,兩年內出臺“朝陽市水資源保護管理條例”,實行地下水取用水總量控制和水位控制。充分利用國控點,建立省、市、縣三級水資源監控系統。

5.5 全面加強節約用水管理,加快推進節水技術改造

切實履行推進節水型社會建設的責任,把節約用水貫穿于經濟社會發展和群眾生活生產全過程,建立健全有利于節約用水的體制和機制。深入開展節水的宣傳活動,營造珍惜水、愛護水、以節水為榮的濃厚氛圍。開展節水型社會示范區建設,推進農業節水,加強工業節水,提升城鎮公共節水,推廣非常規水利用以及加強監測能力等措施,加大節水型載體創建力度。

5.6 推進水生態系統保護與修復

開發利用水資源應維持河流合理流量和地下水的合理水位,充分考慮基本生態用水需求,維護河流健康生態。加強重要生態保護區、水源涵養區、河源區和濕地的保護,推進生態脆弱河流和地區水生態修復。健全生態用水及河流生態評價指標體系,建立健全水生態補償機制。

6 結 論

1)文章按照最嚴格的水資源管理制度和生態環境需水量規范,通過收集整理建平縣水文及水資源開發利用情況,確定得出基于用水總量和河道內生態環境需水量兩個指標的水資源承載能力和水資源超載負荷。以此為基礎,采用對照實物量指標度量標準評判法,評價得出:建平縣水資源承載能力超載區為大凌河流域第二牤牛河超載區和老哈河超載區。

2)針對評價結果對超載區進行超載成因分析,并根據成因提出提高建平縣水資源承載能力措施,為建平縣水資源可持續發展提供依據。

[1]中華人民共和國水利部.SL/Z712-2014河湖生態環境需水量計算規范[S].北京:中國水利水電出版社,2014.

[2]遼寧省水利廳.遼寧省水資源[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2005:6-18.

1007-7596(2017)10-0198-04

TV213.9

B

2017-09-14

劉洋(1985-),女,遼寧丹東人,工程師,從事水文水資源方面工作。