海倫公式:從三角形到四邊形

人教版數學教材八(下)“閱讀與思考”《海倫-秦九韶公式》:如果一個三角形的三邊長分別為a、 b、c,記p=

[12](a+b+c),那么三角形的面積為

S=[p(p-a)(p-b)(p-c)]。" "①

這是古希臘幾何學家海倫給出的三角形面積公式,在數學史上稱為“海倫公式”。我國南宋時期數學家秦九韶也曾給出一個三角形的面積公式為

S=[14a2b2-a2+b2-c222]。②

兩個公式形式不同,但有共同點,都是用三邊表示面積。教材對公式②進行多次因式分解,最終推出公式①。所以,我們也把公式①稱為“海倫-秦九韶公式”。

讀完這篇材料,我有一個想法,三角形面積的海倫公式確實非常整齊,那么四邊形也有類似的面積公式嗎?

根據公式①的形式,我猜想:S=[p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)](猜想1),其中p=[12](a+b+c+d)。很快我就發現了問題,假設三角形的邊長單位是米,面積單位應該是平方米,而通過猜想1計算的單位不是平方米。因此,猜想1不對。于是我便有了猜想2:

S=[(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)]。 ③

這次應該是對的,當四邊形的一邊長d逐漸變小,最終變成0時,四邊形就變成了三角形,公式③和公式①保持一致。比如,邊長為3和4的矩形面積為12,用公式③計算:p=7,S=[(7-3)(7-3)(7-4)(7-4)]=4×3=12,猜對了。

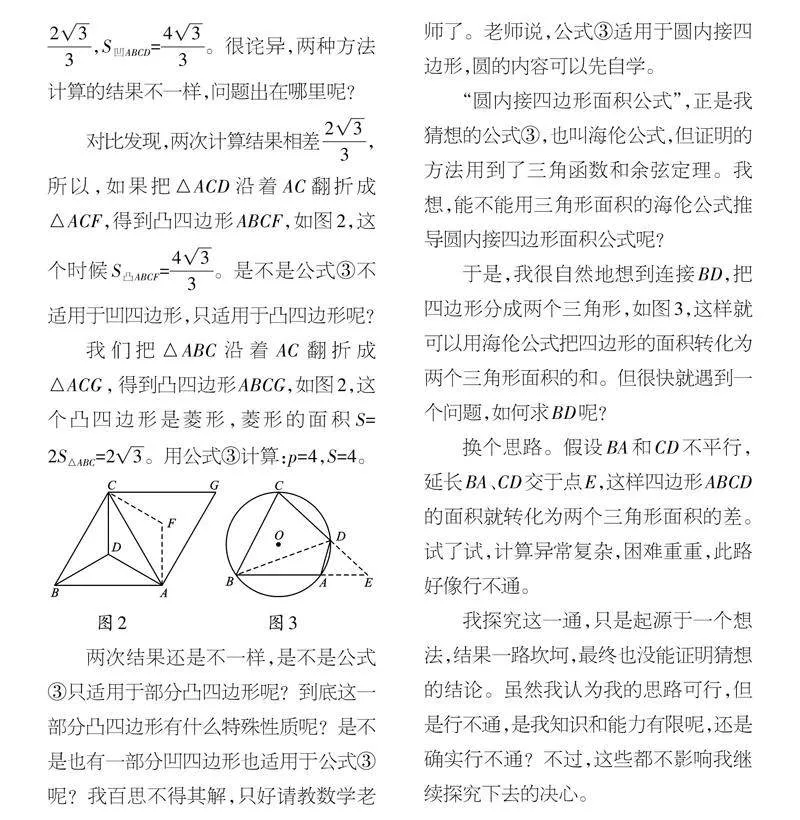

矩形太特殊,如果是任意的四邊形呢?我從等邊三角形ABC出發,先構造一個凹四邊形ABCD,其中點D是△ABC的中心,如圖1。

設AB=2,延長CD交AB于點E,則DE⊥AB,容易計算CE=[3],BD=2DE=[233],3S△ABD=S△ABC=[3],S凹ABCD=[23]S△ABC=[233];用公式③計算:p=AB+AD=2+[233],S凹ABCD=[433]。很詫異,兩種方法計算的結果不一樣,問題出在哪里呢?

對比發現,兩次計算結果相差[233],所以,如果把△ACD沿著AC翻折成△ACF,得到凸四邊形ABCF,如圖2,這個時候S凸ABCF=[433]。是不是公式③不適用于凹四邊形,只適用于凸四邊形呢?

我們把△ABC沿著AC翻折成△ACG,得到凸四邊形ABCG,如圖2,這個凸四邊形是菱形,菱形的面積S=2S△ABC=2[3]。用公式③計算:p=4,S=4。

兩次結果還是不一樣,是不是公式③只適用于部分凸四邊形呢?到底這一部分凸四邊形有什么特殊性質呢?是不是也有一部分凹四邊形也適用于公式③呢?我百思不得其解,只好請教數學老師了。老師說,公式③適用于圓內接四邊形,圓的內容可以先自學。

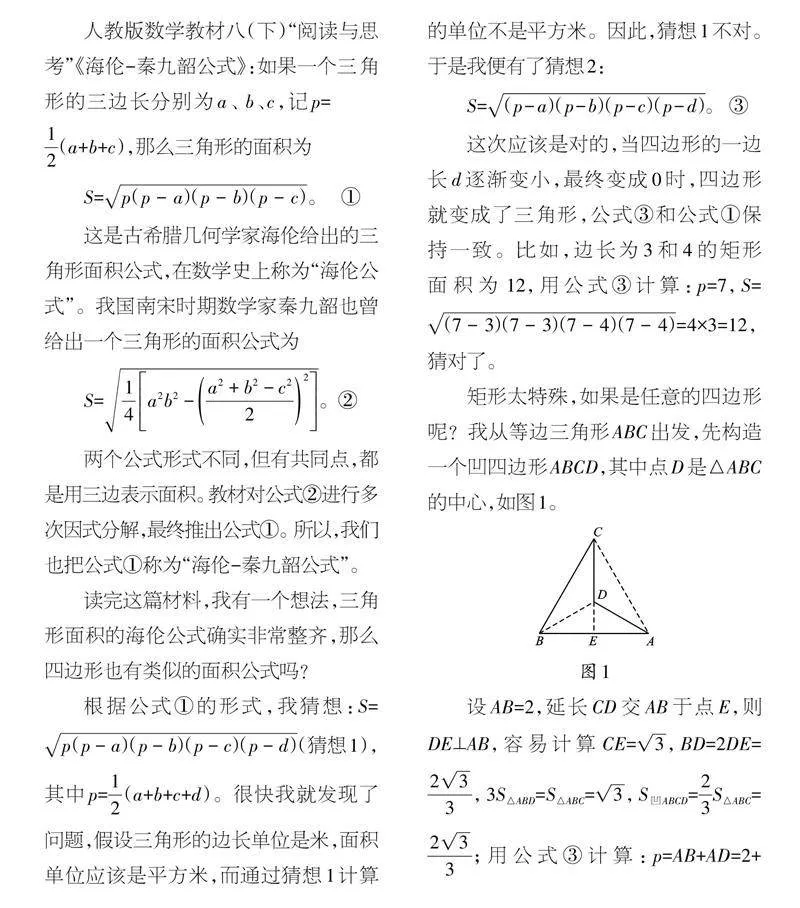

“圓內接四邊形面積公式”,正是我猜想的公式③,也叫海倫公式,但證明的方法用到了三角函數和余弦定理。我想,能不能用三角形面積的海倫公式推導圓內接四邊形面積公式呢?

于是,我很自然地想到連接BD,把四邊形分成兩個三角形,如圖3,這樣就可以用海倫公式把四邊形的面積轉化為兩個三角形面積的和。但很快就遇到一個問題,如何求BD呢?

換個思路。假設BA和CD不平行,延長BA、CD交于點E,這樣四邊形ABCD的面積就轉化為兩個三角形面積的差。試了試,計算異常復雜,困難重重,此路好像行不通。

我探究這一通,只是起源于一個想法,結果一路坎坷,最終也沒能證明猜想的結論。雖然我認為我的思路可行,但是行不通,是我知識和能力有限呢,還是確實行不通?不過,這些都不影響我繼續探究下去的決心。

教師點評

在學生心目中,老師解題一做就對。但事實上,解題就是不斷試錯的過程,這個探尋和嘗試的過程非常重要。就像本文小作者的探究過程一樣,看似一無所獲,但已收獲滿滿。

(指導教師:史占增)