他們繪出別樣的七夕

七夕,是中國創(chuàng)世神話在節(jié)俗禮儀中的重構(gòu)。早在近3 0 0 0年前的西周時期,我們的祖先就把天上的兩顆行星命名為“牽牛”和“織女”。在《詩經(jīng)》里也開始有了牛郎織女傳說的雛形,還有很多古代典籍中都有對七夕節(jié)令的明確記載。而到了清代,統(tǒng)治階級對于漢宮乞巧習(xí)俗進(jìn)行了追模,又因與封建政權(quán)緊密聯(lián)系的需要,延伸出多種表達(dá)形態(tài)。

表現(xiàn)各有特色

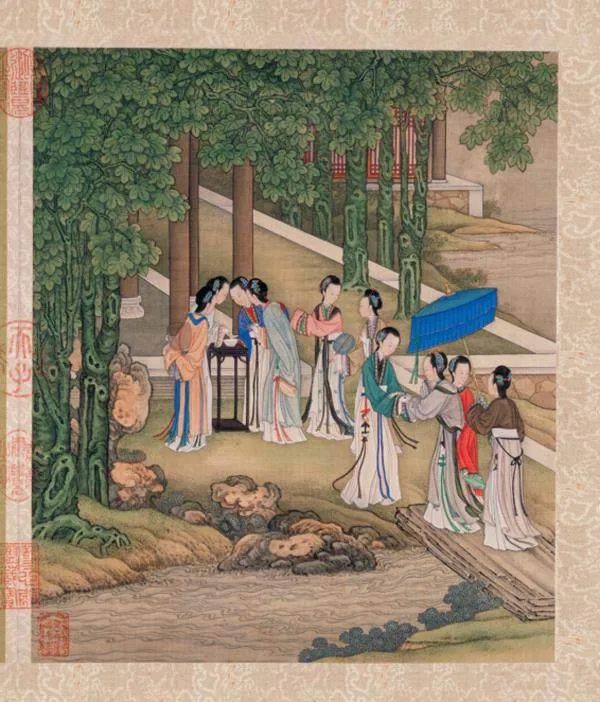

現(xiàn)藏于故宮博物院的清代陳枚《月曼清游圖》冊之“ 桐蔭乞巧”描繪了“ 投針驗(yàn)巧”的場景。七月時節(jié),佳麗們在水邊的梧桐樹下將小針輕輕放入碗中悉心察看,心靈手巧是當(dāng)時各層女子的共同心愿,即使是衣食不愁的貴婦們也不例外。七月又稱“ 桐月”,畫面也以庭院梧桐為暗示。

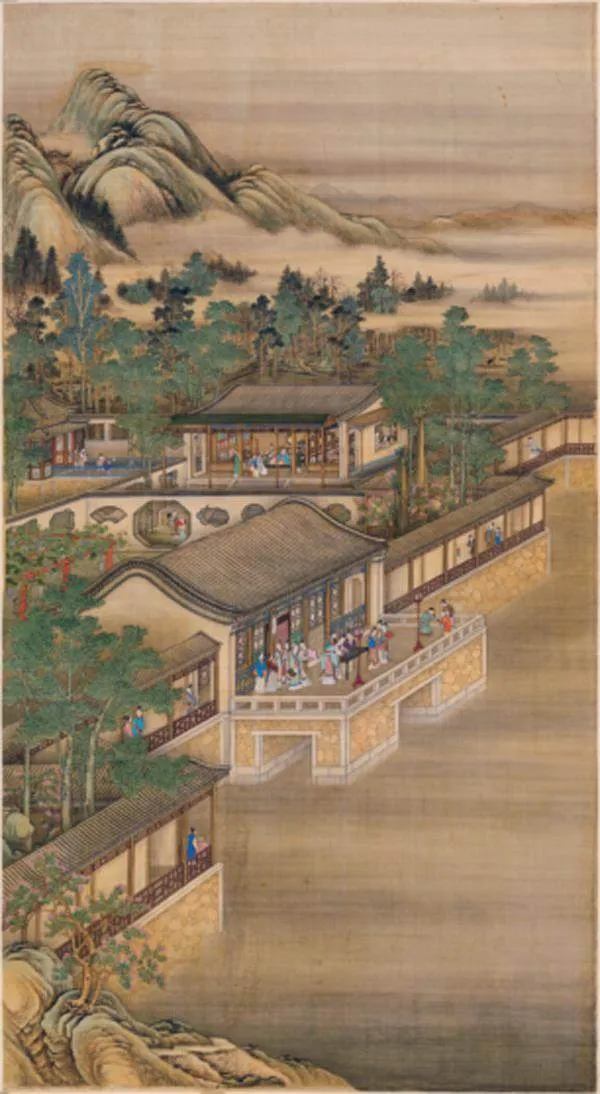

同樣藏于故宮博物院的清代郎世寧《雍正十二月行樂圖軸》之“七夕之夜”則描繪了宮女們隨其宮廷嬪妃在庭院內(nèi)外的游賞活動。她們身著新衣,設(shè)案陳幾,投針驗(yàn)巧,向天上的織女星祈禱。園內(nèi)的葡萄架上一串串紫色葡萄茂盛成長,這是清宮繪畫在七夕圖像上不同以往圖式的創(chuàng)新點(diǎn)。這與《京都風(fēng)俗志》所載一致:“七月七夕,人家多談牛女渡河事,或云是夜三更,于葡萄架下靜聽,能聞牛女隱隱哭聲。”

清代佚名畫師的宮廷畫名作《十二美人圖》之“倚榻觀鵲”也表現(xiàn)了七夕節(jié)俗,這象征著喜相逢的圖案和成對的喜鵲,點(diǎn)明了七夕夜的故事。而且榻后是一架百壽圖屏風(fēng),寫滿篆體壽字,則與清代七夕求壽的習(xí)俗有關(guān)。女性身旁有大瓷瓶,其中插著樹枝、柿子,象征著百事如意。

在姚文瀚的《七夕圖》中,乞巧樓屋頂?shù)纳戏接屑舻敉断蛏峡盏奈宀世K,繩子的下方是一群喜鵲,兩側(cè)分別是腳踩祥云的牽牛和織女二星,下方兩側(cè)圖景分別是織女織布和牛郎牽牛,表達(dá)的就是祭拜牛女二星“銀河鵲橋會”的七夕節(jié)。乞巧樓前一片繁花似錦,宮女們奏樂,孩子們嬉鬧,還擺滿了各種鮮花、果品、名酒、針線、筆墨紙硯。這符合《江山縣志》中記載的“七月剪午日系臂彩繩,投之屋,謂助駕鵲橋”的七夕投彩繩的習(xí)俗。

我們就以這四幅七夕題材繪畫作品,考究清宮風(fēng)俗畫的主題表達(dá)與繪畫語言風(fēng)格的獨(dú)特性。

講究空間營造

清代的宮廷畫家具有高超的具象再現(xiàn)技巧,他們根據(jù)圖繪的主題和目的,不遵循于古法,在觀察入微的基礎(chǔ)上,將畫面中的人物、宮室、草木、樹石和動物用描繪性的筆法傳達(dá)自然主義的質(zhì)感和體積感,工于雕琢、刻畫謹(jǐn)細(xì),敷色艷麗,創(chuàng)造出一種類似宋代的吸引觀眾進(jìn)入繪畫視角的圖繪意象。

究其原因,一方面是清宮畫家將宋元以來的文人畫與宮廷畫這兩套在畫法、視覺圖像與表達(dá)技巧方面迥異的繪畫系統(tǒng)同時引入宮廷畫院。這種全面的融入不僅要對城市世俗文化中的象征系統(tǒng)了然于胸,比如善于形象地傳寫吉祥、喜慶的國朝盛事,為皇帝、后妃及王公大臣繪制肖像,或制作精美的祥瑞畫,也需知曉文人精英文化的象征意涵,如山水、梅蘭竹菊等不同情境下的表達(dá)。他們還要無微不至地關(guān)注自然世界的細(xì)節(jié),也就是“格物致知”,以獲得深刻而超凡的寫真,達(dá)到對現(xiàn)實(shí)生活與自然和古意的領(lǐng)悟。

另一方面,將外來技法與中國本土風(fēng)格要素相結(jié)合,以增強(qiáng)圖像的真實(shí)感,但并不會變成西方的繪畫模式且區(qū)分于西方概念的寫實(shí)主義。這種清宮獨(dú)特的技法表現(xiàn)為:人物和亭臺樓閣被塑造為光影明暗效果,并將景致人物安排在近景向深遠(yuǎn)處漸次退縮的景深空間體系中,展示了清宮畫家對于室內(nèi)外空間營造的新穎技巧。這種通過更為復(fù)雜的層層相通、漸次遞進(jìn)的屋宇空間,看到漸次變小的人與物,構(gòu)成了新的視線進(jìn)入系統(tǒng)。這種寫實(shí)效果不同于意大利的透視系統(tǒng)所設(shè)定的縱深退縮、最終聚為一點(diǎn)的近似科學(xué)的線性透視法,而與北歐的荷蘭繪畫有相近之處。如《雍正十二月行樂圖軸》之“七夕之夜”,屋宇景象并非通向某個收攏的空間、更深處的一個房間或花園,而是采用鳥瞰視角和次第退縮深入的空間布局,層層遞進(jìn),使得我們的雙目視線穿透層層空間,越過柵欄、門窗、透明門簾、看到院落深處的房間或位于宅內(nèi)的后花園,甚至可以瞥見開闊的遠(yuǎn)山與湖面,畫面空間具有極強(qiáng)的穿透力效果。

《月曼清游圖》冊之“ 桐蔭乞巧”主要透過渲染仕女的衣褶處,屋檐或者臺階等建筑構(gòu)造的明暗,以獲得三維立體效果和能亂真的光影對比效果,并透過畫面屋宇、建筑回廊通向不同空間方向。畫面線描工致流暢、設(shè)色精麗鮮活,用精巧的圖繪意象及對主題生動的空間展現(xiàn)傳達(dá)出具有可讀性的畫面。《十二美人圖》之“倚榻觀鵲”,借助外景、家具、器物與人物的位置關(guān)系,獲得了彼此間的空間效果。女子身后的壽字屏風(fēng)和左側(cè)的外景空間結(jié)構(gòu)無意間吸引觀者入畫去窺探外面的世界,而且壽字、樹石、竹子、窗欄的刻畫也無不細(xì)致入微。這種對空間體系的探索拓展了宮庭繪畫的表現(xiàn)力,以“寫真”的美學(xué)再現(xiàn)了七夕佳麗們投針取巧等生活片段,是具有女性特質(zhì)的感情空間展示。

176.5厘米×92.2厘米

故宮博物院藏

女性文化圖景

清宮女性的形象刻畫大多是鵝蛋臉、高額、五官精致、身材修長、體態(tài)輕盈之貌,審美取向上有別于唐代張萱、周昉筆下體態(tài)豐腴的嬪妃形象,而延續(xù)了明代唐寅、仇英筆下仕女畫追求秀潤飄逸情致的審美標(biāo)準(zhǔn)。

《雍正十二月行樂圖軸》之“七夕之夜”是社會上層女性節(jié)日生活的掠影,全畫有十多處不同的故事,女眷們乞巧祈禱,遠(yuǎn)處的主廳內(nèi),賓客滿棚,或納涼,或閑談。比如女子認(rèn)真地投針取巧,同伴也探過身來看個仔細(xì),右側(cè)的女子雖然是背影,但姿態(tài)仿佛訴說著驚喜。身后的一堆女子神態(tài)各異,手里拿一柄折扇,似乎在交流某些共享的私密信息。遠(yuǎn)處樓閣中站在屋宇門口的女子望著院里眼前嬉鬧的孩子面帶微笑;還有一家三口臨窗而立,望著遠(yuǎn)處的湖岸美景。這是一幅以女性人物為主題的畫作。

佚名《十二美人圖》之“倚榻觀鵲”,屬于在靜謐的家庭空間中展現(xiàn)七夕節(jié)日特殊的事件場景。畫中女性被安排在畫面的中景位置,她頭戴菊花花箍,穿著柿紅色披風(fēng),上有“喜相逢”圖案(圓形構(gòu)圖中有一對蝴蝶相對,綴以花朵),靜靜依坐在床榻上,有嫻靜莊重之感。她抬頭目光出神地望向門外竹枝上嬉戲的一對喜鵲,透露出閑適卻專注的凝視姿態(tài)。她的姿勢以及垂下的衣裙構(gòu)成了一系列優(yōu)美的曲線圖形,整個畫面的暖紅色調(diào)有著強(qiáng)烈的情感沖擊力,這是對女性閨房內(nèi)私密與恬靜時刻的成功表現(xiàn)。

姚文瀚的《七夕圖》畫面典雅,構(gòu)圖較為宏大,布局更加精致復(fù)雜,對人物特征的刻畫也更趨于微妙。畫作采用了高視點(diǎn)俯視的角度描繪前景建筑物屋頂,貝殼形狀的云朵描繪天空的做法屬于傳統(tǒng)的構(gòu)圖樣式,便于畫家最大限度地布陳畫面的敘事要素,呈現(xiàn)自然主義模式,畫面中的仕女綠衣裙、藍(lán)色袱子、繡花衣領(lǐng)以及碧玉衣扣的清雅更增強(qiáng)了女子端莊的氣質(zhì)。畫作的風(fēng)格也相應(yīng)地更為正式嚴(yán)謹(jǐn)。

清宮七夕題材繪畫強(qiáng)調(diào)展現(xiàn)精致優(yōu)雅的女性視覺感官特征和身體姿態(tài),并采用婉轉(zhuǎn)的詩意表現(xiàn)來傳達(dá)浪漫愛情的訊息,具有強(qiáng)烈的神秘感。如明銳而犀利的雙眸,目光聚焦于能夠透露其內(nèi)在思緒、具有象征性的景物之上,微微揚(yáng)起的蛾眉,嘴角掛著一絲憂傷或恬淡的淺笑,傳達(dá)出溫婉、知性的神色,身體姿態(tài)富有個人表現(xiàn)力。這種人物姿態(tài)在畫面所占的空間比重比明代的女性表現(xiàn)更為強(qiáng)烈,女性的吸引力被不斷地加強(qiáng)。還有象征人物身份的環(huán)境景物,如發(fā)髻上的花環(huán)、耳上裝飾的耳環(huán)、略帶明暗效果的衣褶,半透明袍子上各色的圖案花紋、縱深感的床榻、器物等,都充滿了生趣和情感,并獲得更為微妙和富有深度的繪畫效果。(注:本文配圖由故宮博物院提供)