書者無意 為史留證

今天我們來欣賞一件喀喇沁王致淺井隸書《倉頡廟碑》,作者喀喇沁王是清末民初的蒙古族政治家、教育家、詩人。其性情恬靜,平易近人,通曉蒙、滿、漢、藏等各族文字,著有《竹友齋詩集》,好詩文、工書法、擅繪畫,詩詞歌賦無不精通。

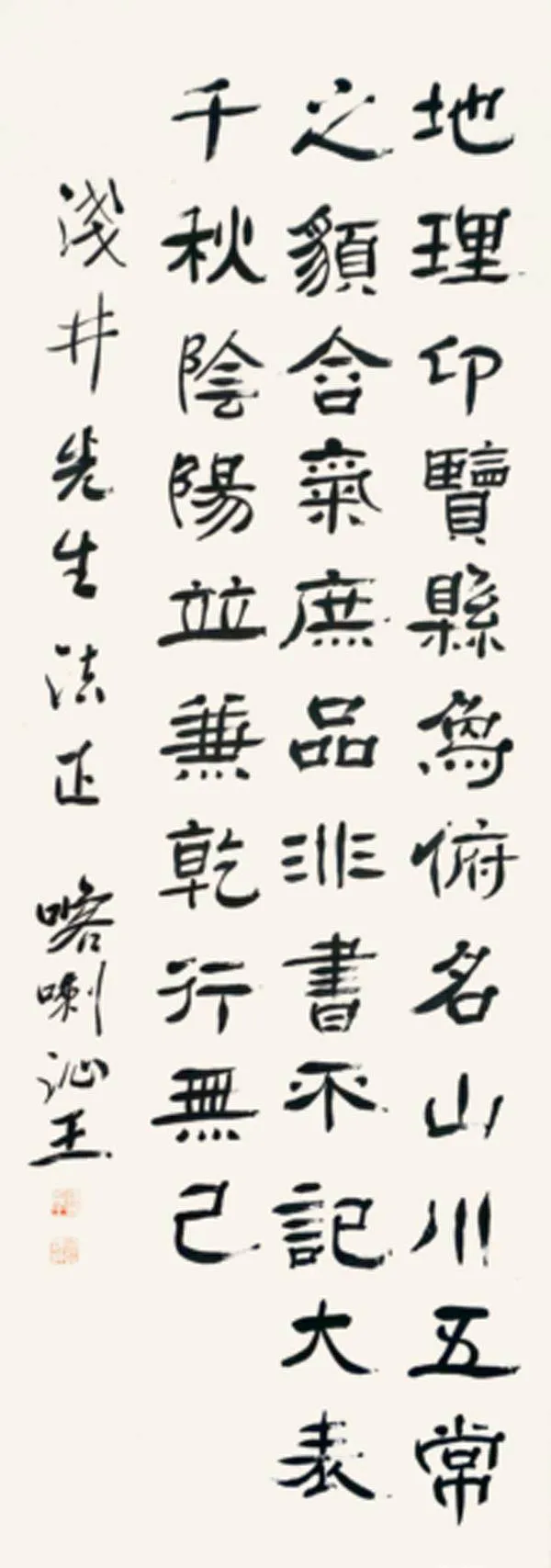

此件書法漢隸特征明顯,用筆用心、用墨經意、布局規整,行與行等距、字與字等距,可見書者功力。內容節選自漢代《倉頡廟碑》經典句入書,軸外題簽:“蒙古喀喇沁王書,何原操子氏所寄贈。”其釋文為:“地理,卬覽縣象,俯名山川,五常之貌,含氣庶品,非書不記,大表千秋,陰陽并兼,乾行無已。”上款“淺井先生法正”,落款“喀喇沁王”,鈐印“喀喇沁王”“曾經滄海”均為白文印。

用白文印“ 曾經滄海”,應是情有所指。選此一段贈日本友人,采用隱喻、暗喻手法,含義深不可測。既可見其淵博的古漢語知識,更可感受書寫時表面平靜而內心波瀾,以及其謹慎態度和謙恭風韻。

內容應有所指

貢桑諾爾布(喀喇沁王)出生于內蒙古赤峰市喀喇沁旗,字樂亭,號夔盦,系成吉思汗勛臣烏梁海者勒蔑的后裔,曾就任喀喇沁右旗札薩克。他于光緒二十五年(18 9 9 年)襲爵,任內改革旗政、減輕差徭、訓練軍隊、開辦工廠商店。他對教育事業極為重視,于光緒二十八年(1902年)創辦了蒙古族地區第一所新式學堂——崇正學堂。光緒二十九年(1903年)東渡日本,考察日本教育的發展。回國后,他成立守正武學堂及毓正女學堂,培養了一批蒙古族知識分子和軍事人才。

他于宣統元年(19 0 9年)來京當差,翌年獲任資政院欽選議員。武昌起義后,以他為首的在京蒙古王公成立蒙古王公聯合會。中華民國成立后,他被袁世凱任命為蒙藏事務局總裁(后稱蒙藏院總裁),在任16年,任內主持創辦北京蒙藏學校(今中央民族大學附屬中學),民國二十年(1931年)于北平去世。

此作內容選自《倉頡廟碑》。《倉頡廟碑》是刊刻于東漢延熹五年(162年)正月的一方碑刻,又稱“倉頡冢碑”等,無撰書人姓名,屬隸書作品,原立于陜西省渭南市白水縣史官鎮的倉頡廟內,現藏于西安碑林博物館。它是為倉頡立的紀念碑,碑文內容頌揚倉頡聰敏天資、德行與創造文字的功績。在書法上,此碑吸取了漢簡的靈動韻致,筆法上刀不掩筆,注重筆墨書寫意味的傳達,字體規矩整齊,一筆不茍,縱逸飛動,筆勢開張,左右分馳,風姿橫溢。

其碑文內容有殘損:惟延□年□□潁川劉君諱桓字□光……以省火,流德教于千里,□禮樂之□……逢□義立□□親,乃諏訪國老……彌久,奠之□室。于是乎□作教告……誓,寫彼鳥跡,以紀時事。示……蒼頡,天生德于大圣,四目靈光,為百王作書,以傳萬嗣。陶……法度,非書不明;古今行事,非品□無以垂示。三綱六紀……地理,卬覽縣象,俯名山川,五常之貌,含氣庶品,非書不記……靈□□□大表千秋,□□□□世未生者皆□□服其教。□為德也,莫……□□陰陽并兼,□□□□□,乾行無已,順環無端……

題簽者的身份

軸外題簽者河原操子(1875年至1945年)是一位女性,祖輩都為日本長野松本藩主服務,她的父親河原忠就是松本藩的一名藩士,通漢學。可以說,河原操子就是在漢學的熏陶下長大的。19 0 0年,適逢日本著名教育家、東京實踐女學校校長下田歌子來長野縣講演,崇拜中國文化的河原操子立即去拜會下田歌子,并表明自己愿赴大清執教的想法。在下田歌子的安排下,河原操子來到位于橫濱的在日清朝人開辦的“大同學校”任教近兩年,正巧趕上中國上海務本女塾創辦人吳懷疚來日考察女學并招募女教習。于是,年僅2 7歲的河原操子于19 0 2年9月抵滬,正式成為上海務本女塾的第一位外國女教習。

如今,河原操子雖然早已過世,但在日本對她的研究至今仍在繼續,并有一定爭議。有學者認為河原操子從小受到儒式教育的熏陶,后來立志讀師范以求做一名教師,而后去上海、內蒙古任教,對教育極為熱忱,說明河原操子是一位卓越的教育“貢獻者”。還有學者認為河原操子從小受到漢學“忠君報國”思想的影響,一心忠于國家,來到中國則另有目的。

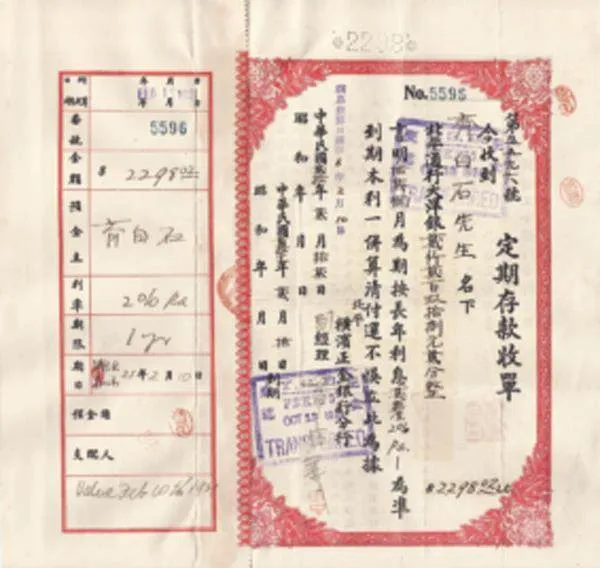

兩張巨額存單

同時出現的兩張存單也很有意思,與喀喇沁王書法作品正可相互印證,提供了更多線索與信息。喀喇沁王的存單存期為1918年至1919年,正是他在北京當差之時,其年4 6 歲,竟有四萬元存款,在當時絕對算得上巨額存款。另一張齊白石存單存期為1931年至1932年,此時正是他名聲已顯、任北平藝術專科學校教授,年67歲,也存入了2 2 9 8 . 0 2 元。兩張存單同為日本橫濱銀行北京分(支)行,雖然他們存款額度差距很大,但都是硬通貨洋銀,都屬富貴之家無疑。

當代大收藏家張宗憲曾總結文物藝術品收藏一定要“真精新”,要“看得懂,買得到,捂得住,賣得掉”。筆者以為,除了“真精新”外,恐怕還要加上“特”和“稀”兩個字。“真”是解決真偽、“精”是解決優劣、“新”是解決品相,而“特”是與眾不同、有特殊含意,“稀”則是存世數量少見、稀缺。喀喇沁王這件書法作品及銀行存單與2 0 2 4年第7期《中國收藏》雜志上刊登的《奇才書作初見記》中提到的顧復初致鳳石大司成隸書作品都是具有獨特含意、有深入研究價值、有廣泛外延的歷史文物。

喀喇沁王此時正在北京當差,為何存入如此巨款,喀喇沁王的歷史地位應該怎樣評判?當時日本銀行在中國到底發揮什么作用?日本人淺井究竟是誰?這一連串問號都表達出此文物蘊含的歷史、科學、文獻價值的豐富。

一件書法作品,書法水平與書寫內容暫且不論,僅就其背后暗含的這么多歷史事件,牽扯這么多歷史人物,提出如此多問題,無疑就是十分珍貴的。作為歷史物證,即獨特又稀少,是文物藝術品“真精新特稀”的實物例證。其具體、獨到的研究價值,值得有關專家做更專業、更深入探究,必定會對蒙古族文化史、中國近代史及中日文化交流史的過去與未來作出更準確的研判。