鏡銘中的唐詩宋詞

2 016年8月,筆者的《唐鏡與唐詩》一書出版,書中原版前言說:“詩與鏡的融合,形神相依,情真意切;詩與鏡的描述,相映成趣,倍增風采。詩由鏡而傳神,鏡緣詩以增色;詩附鏡遂動人,鏡得詩因顯意。如此賞鏡吟詩,頓覺醉人心扉,其樂無窮!”

當時編輯問筆者:“宋代詩詞也很出色,有什么撰著計劃嗎?”說心里話,并非不想,而是“巧婦難作無米之炊”。宋代乃至以后的元、明、清歷代,很難能見到詩詞鏡的資料,實物更是罕見。《金石索·鑒鏡十二》著錄《滿江紅·詠雪梅》菱花鏡一面,而在北京市順義區(qū)也曾出土同類鏡一面,其銘為:

雪共梅花,念動是、經年離拆。重會面、玉肌貞態(tài),一般標格。誰道無情應也妒,暗香埋沒教難識。卻隨風偷入傍妝臺,縈簾額。

驚醉眼,朱成碧。隨冷暖, 分青白。嘆朱弦凍折,高山音息。悵關望河無驛使,剡溪興盡成陳跡。見似枝而喜對楊花,須相憶。

全文是一首《滿江紅》詞,共93字。資料公布后,此詩詞鏡得到了學術界的關注與重視。問題顯而易見,即除此之外還有沒有新的發(fā)現(xiàn)呢?

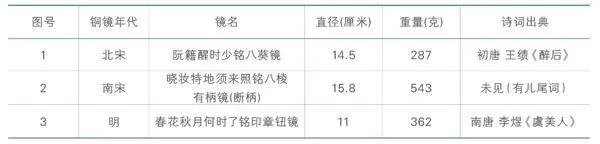

經過多年尋覓與整理,2 0 2 1年2月,筆者(連同高寧先生)在上海書畫出版社出版了《宋元明清鏡銘圖集》一書,本文特在其中挑選出4面稀缺、精彩的詩詞鏡(詳見表一)以饗讀者。

借酒澆愁

阮籍醒時少銘八葵鏡(圖1)

阮籍醒時少,陶潛醉日多。百年何足度,乘興且長歌。(端拱元年,匠人李欣。)

此一鏡銘,援用的是初唐詩人王績的《醉后》詩。詩的開始兩句直接點出了兩位名人:三國時期魏國詩人、“竹林七賢”之一的阮籍以及東晉末至南朝宋時期中國第一位田園詩人陶淵明。這兩句詩所表達的意思是很清晰的:阮籍與陶淵明二人都愛酒,喜歡飲而醉。詩人為什么要強調這一點呢?因為從漢末直至六朝,中國的詩人、詩歌,普遍對于人類的渺小有著深刻的體驗與抒寫。在動蕩的歷史時期,詩人們感受到的是一種命運的支配感,他們認為,人生就是一個走向終點的短暫而無意義的旅程。在這樣的背景下,多見的情況就是詩人唯有借酒以澆愁,而唐詩正繼承了漢末以來的這一文學性傳統(tǒng)。

但是,情況又并非完全相同。對于唐代的詩人們,可以說他們也愛酒、愛醉,有悲哀、有頹廢,但他們卻在飲醉后又有所“ 發(fā)現(xiàn)”——發(fā)現(xiàn)了有限之外的無限。所謂有限,即有限的生命,也就是詩人在詩的第三句所發(fā)出的這樣的一個“問”——“百年何足度”?所謂無限,即無限的精神,也就是詩人在詩的末句所總結的這樣的一個“ 答”——“ 乘興且長歌”!既然生命短暫而有限,不如且學前賢,常飲常醉。不過,他們的意志并非是沉淪頹廢的,他們的精神反而欲待乘興歌飛了。若從這個意義上來玩味,帶有如此鏡銘的這面銅鏡,不僅僅是照見了對鏡之人的時光容顏,也照見了后世賞鏡之人的鑒藏生涯,更可謂照見了歷史長河中永恒而又變動流逝的生命的真諦。

美人香草

曉妝特地須來照銘八棱有柄鏡(斷柄)(圖2)

曉妝特地須來照。宿粉殘紅半含笑。綠發(fā)堆云梳得峭。眉兒重畫,鬢兒重補,澹注櫻桃小。

冠兒戴上端正好。斜插江梅斗春早。待學青銅堅心了。朝朝日日,面兒相看,那得相思惱。

這一面南宋銅鏡的銘文是一首《青玉案》詞。“ 青玉案”之名源于漢代張衡的《四愁詩》,運用“美人香草”比興手法反復詠嘆,表達詩人四處尋找美人而不可得的惆悵之情。“青玉案”出現(xiàn)在詩歌的最后一部分:“美人贈我錦繡段,何以報之青玉案。路遠莫致倚增嘆,何為懷憂心煩惋。”而鏡銘所寫的這首南宋詞作,其含義無疑與詞牌名原始出處的男女愛情描寫也是相合的,但是卻更為平民化。

宋代開始生產力發(fā)展,人民生活水平提升到相對富饒的程度,即使是并不能稱為富裕的平民階層,也懂得追求物質生活和精神生活的愉悅,其顯著表現(xiàn)就在飲食、服飾、娛樂等方面。詩人們抱著各式的生活哲學與人生理念,試圖用詩詞來表述這些,去更生動地勾勒普通人是如何以及應當怎樣生活。

就此作而言,不但體現(xiàn)在了曉妝梳掠的畫眉補鬢、面看相思的戴冠插梅等情形上,更值得特別注意的是“眉”“ 鬢”“ 冠”“ 面”等字后面都帶有的那一個“兒”字,體現(xiàn)出了當時“杭州官話”極其鮮明的白話特征。唐末開始出現(xiàn)的白話文是口語體文學,及至宋代,都市平民文化發(fā)展起來,作為大眾娛樂形式的表演和說唱等風行一時,其腳本也正是都用口語體寫成的。而宋詞在自由靈活使用白話這一點上也遠勝過唐詩,此詞便是明證。由此觀照,這面銅鏡的功用不但是照見,更仿佛是宣示,宣示了社會思想史維度層面上的平民喜好、平民意識與平民權利的深度覺醒。

又添哀緒

春花秋月何時了銘印章鈕鏡(圖3)

春花秋月何時了?往事知多少。小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中。

雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。

這一鏡銘,是將南唐后主李煜的《虞美人》詞,截取了前三句與最后一句的七個字“一江春水向東流”而成。據宋代陸游所著《避暑漫鈔》中記載:“ 李煜歸朝后悶悶不樂,又見于詞語,在賜第七夕,命故妓作樂,聲聞于外,太宗怒。又傳‘小樓昨夜又東風’及‘一江春水向東流’之句,并坐之,遂被禍。”于是,后世就傳開了這一首詞乃是李煜“絕命詞”的故事。

從詞意上來說,此作確實是所謂生命哀歌式的作品,而其中的典型文藝特征,則正在于其表現(xiàn)出的“周期性”與“ 對立面”。在中國傳統(tǒng)詩詞中,對于時間的理解具有“周期性”特點,也因而含有著“循環(huán)”與“正反”的意味。一年可被分為四季,但也可以冬夏或春秋的兩分對立來表現(xiàn)。“春花秋月”,表現(xiàn)的是時序輪轉,是一年又一年,但詞人試問此情此景何時可得了卻?只令人想到,時光見證了美好往事在今日都已消逝去。一天可被分為十二辰,但也可以昨夜與今朝的兩分對立來表現(xiàn)。昨夜明月小樓、故國不堪回望,而今朝雕欄玉砌、朱顏已然改變,詞人無奈又增添多少哀情愁緒。

詩詞自有起承轉合,事物亦有發(fā)展過程,在這樣的循環(huán)與正反之間,詞人在詞中展示出的是生命的哀歌,也是歷史的挽歌,展示出了“一江春水向東流”的自然永恒與“故國已失朱顏改”的人生無常的矛盾對立。從此意蘊來深入詮釋和理解,這面銅鏡所照見者,依稀是歲月中那些鑄鏡、照鏡、賞鏡之人的心魂的今存。