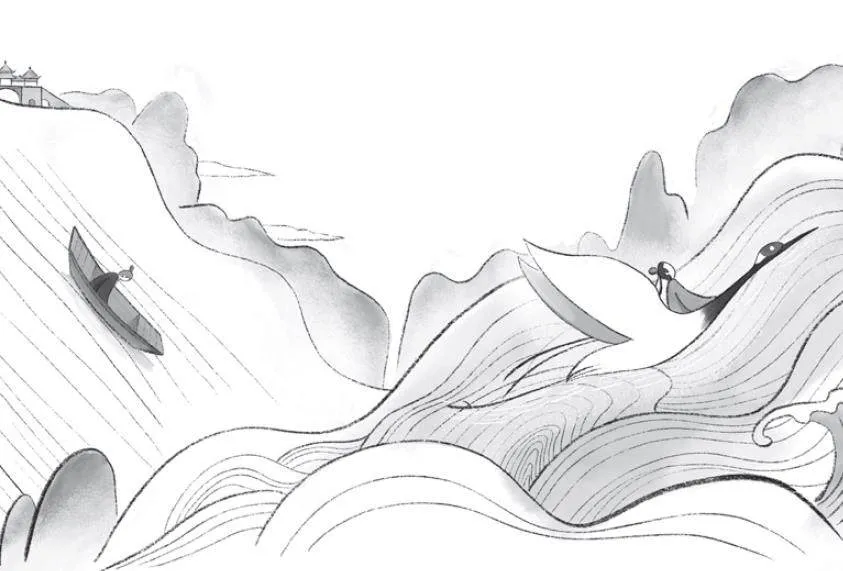

揚州為什么可“上”可“下”

古詩詞中有“下揚州”和“上揚州”兩種說法。隋煬帝楊廣讓“下揚州”成為一個著名典故。楊廣曾三下揚州巡幸,還留下了《泛龍舟》詩:“舳艫千里泛歸舟,言旋舊鎮下揚州。借問揚州在何處,淮南江北海西頭。”

更早的有關“下揚州”的詩詞,是南朝時無名氏的《那呵灘》:“聞歡下揚州,相送江津彎。愿得篙櫓折,交郎到頭還。”送情郎下揚州,是一種較常見的抒情模式。

到了唐代,寫“下揚州”最著名的無疑是李白。“故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。”李白的妙筆,對“下揚州”的流傳起了推波助瀾的作用。

在后人的詩作中,“下揚州”也是一件風雅之事。如“回首荊南天一角,月明吹笛下揚州”“春風吹船下揚州,夜聽笛聲江月流”……

上文列舉的“下揚州”作品,以行路、送別、寄遠居多。用“下”字,因為古代從中原一帶到揚州,是“下水船”,順流而下。

“ 上揚州” 源自唐詩。“ 腰纏十萬貫,騎鶴上揚州”,把十萬貫、騎鶴、上揚州三者合在一起。

十萬貫,在古代泛指發大財。騎鶴,與道教的成仙飛升有關。鶴在古代文化中被認為是長壽、優雅、吉祥的象征,仙人多騎鶴,因此騎鶴有超塵出世之意。而“上揚州”,則是很多古代讀書人的夢想。自古以來,讀書人的愿望就是做官,如果能在富足的好地方做官,更是求之不得。揚州正是人間樂土。因此,多金、成仙、做官,是這句詩描繪的人間美事。

從宋代起,“上揚州”乃成一典故,時興起來。在雅士的眼中,“上揚州”或許俗不可耐,于是有人反其道而用之,如南宋歐陽守道的《題興善院凈師月巖圖》,“人言腰錢騎鶴上揚州,何如巖中月下從僧游”。金元名臣耶律楚材在《蒲華城夢萬松老人》末尾云:“撇下塵囂歸去好,誰能騎鶴上揚州?”徑直指出“上揚州”乃空幻迷夢。

文人墨客用揚州典故,有虛實之分。用“下”抑或“上”,要視情況而定。但凡表達升官發財、享受人生,或追求升天得道的,多把十萬貫、騎鶴和“上揚州”聯系起來,這往往是精神上的虛指;而真的要去揚州(包括送別),或由楊廣巡幸揚州抒興亡之感,則用“下揚州”居多。再從情緒言之,“上”有著逆流的剛勁、昂揚的憧憬,而“下”則多喻示順流的纏綿、離別的傷感。

(摘自2024 年3 月15 日《解放日報》,佟毅圖)