莫扎特藝術歌曲特征與聲樂教學分析

1 藝術歌曲概述

18世紀下半葉,德奧作曲家在傳統民歌的啟發下開啟了對藝術歌曲的初步摸索并初窺門徑。這一時期,莫扎特與海頓交好,他藝術歌曲的創作風格和手法在一定程度上受到了海頓的影響,繼承了德奧歌曲的傳統,常運用簡單童真的曲調和類似民歌的音樂風格。但與海頓不同的是,莫扎特所創作的藝術歌曲抒情性、戲劇性和哲理性特征更為深刻,頗有純粹浪漫的審美特質。他通過運用鋼琴聲部塑造獨立人物形象,使器樂聲部成為孕育歌唱聲部的沃土[1]。

19世紀以后,在浪漫主義社會思潮的推動下,追求自由和個性解放的呼聲日益高漲,藝術歌曲成為舒伯特、勃拉姆斯等作曲家們表達個人情志的重要體裁,并在19世紀中葉逐步走向興盛[2]。

2 莫扎特藝術歌曲音樂分析

莫扎特所創作的30余首藝術歌曲幾乎貫穿了他整個音樂創作生涯,為浪漫主義時期的藝術歌曲創作奠定了基礎[3]。

2.1 創作背景

《紫羅蘭》寫于1785年,是莫扎特在維也納時期創作的最為杰出的藝術歌曲,也是他與德國古典主義詩人歌德首次合作的成果。作品的歌詞取材于歌德于1775年創作的歌唱劇《愛爾溫與愛爾米雷》中的一首抒情詩,這首德文詩以花喻人,講述了純情的青年紫羅蘭被草原上的牧羊少女吸引,墜入愛河后卻被少女戲弄,但他依舊憧憬純真愛情的故事[4]。莫扎特在歌德原詩的最后加上新詞“可憐的花兒! 好一朵可愛的紫羅蘭!”這句結尾與抒情詩開頭的內容相呼應,為這段本就并不完滿的愛情故事增添了更為感傷的氣質,強化了該作品的哲學意義。

2.2 曲式分析

與莫扎特以往的藝術歌曲作品不同,《紫羅蘭》的譜曲并沒有采用分節歌的形式,而是根據原詩結構將三段內容逐段譜曲,形成了ABC三段的通譜體結構,既保留了詩文情節敘述的完整性,又兼顧了情緒上層層遞進的需要。

2.3 曲式結構

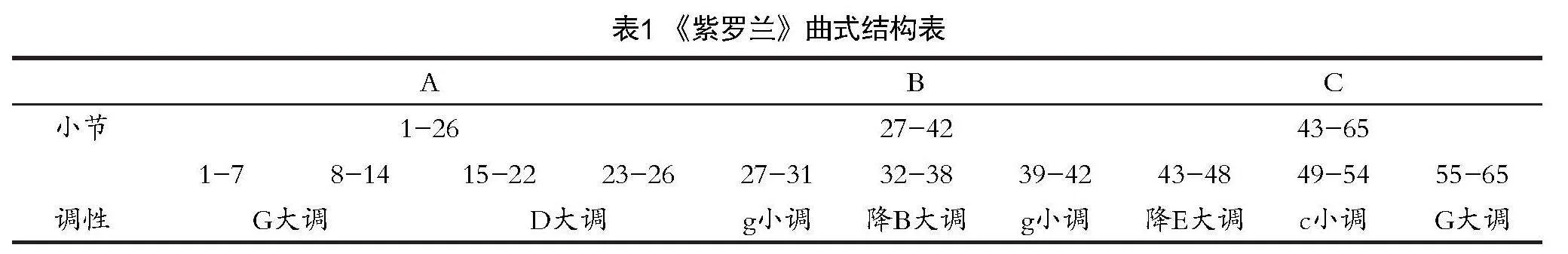

在結構上,這首作品為單三部曲式,可以分為ABC三個部分(如表1所示)。

2.4 結構分析

A段為1-26小節,G大調轉D大調。鋼琴首先以一段平穩、安靜的7小節前奏開啟全曲,這段旋律用連線和裝飾音相結合的樂句呈現出紫羅蘭主題,向聽者展示出一個靈動可愛、溫和高雅的主人公形象。

從第15小節開始,調性轉為D大調,和聲色彩明亮,音符在流暢明快的旋律中級進上行,與鋼琴聲部短促的頓音處理結合,共同打造愉悅跳動的牧羊少女主題。23-26小節為跳躍性較強的鋼琴間奏,通過漸強和減弱的處理,為B段青年紫羅蘭的內心獨白做鋪墊。

B段為27-42小節,g小調開頭,中間轉到降B大調后又回歸g小調。從形式上看,莫扎特在這一樂段運用了類似于詠嘆調的寫法,讓青年紫羅蘭在g小調上開始他充滿愛意的內心獨白;32小節轉為降B大調,音樂色彩走向溫暖,青年紫羅蘭進入到甜美的幻想世界;從39小節開始,歌唱聲部運用附點節奏拉慢歌曲的緊湊度,并回到g小調,在下行的旋律中將主人公拉回現實,只能發出愛而不得的嘆息。

C段為43-65小節,以降E大調開頭,在6小節的旋律里,莫扎特用極簡的鋼琴伴奏渲染出一種懸疑緊張的氣氛,強化戲劇性效果。從第49小節開始,歌曲轉入c小調,采用大山型旋律,用“f”演奏力度和連續級進上行的旋律將故事情節推向高潮,向聽眾交代牧羊少女“一腳將花兒摧殘”的情節,而后延長休止,給予聽眾發出無限感嘆的時間,休止過后,旋律半音級進下行,速度漸緩、音量減弱,情緒歸于平靜。

故事進行到這里,似乎是在宣告著一個悲劇性的結尾,然而從55小節開始,莫扎特又將調性轉回了主調,和A段相呼應,鋼琴聲部運用密集的和弦分解和漸強處理,歌唱聲部音程大跳,到達最高音g2,將故事的戲劇性再一次推向了頂端,表現出青年紫羅蘭此刻視死如歸的洶涌愛意。曲末回到原速,莫扎特給予了歌德的詩作一個完整的結局,仿佛也是旁觀者在一切都歸于平靜后發出了感慨與悲嘆。

3 莫扎特藝術歌曲演唱分析

進入18世紀后,歌唱家和醫學家逐步突破早期經驗主義的桎梏,他們基于動物實驗、教學經驗等,開啟了對聲樂演唱方法的理性探索。18世紀60年代,隨著資產階級的興起,社會革命、工業革命和文化革命一觸即發,極大地促進了人們對真理的探索和追求。進入到19世紀,社會革命、工業革命和文化革命方興未艾,在這一時期,馬爾西亞等學者基于人體生理構造摸索出輕松自如的演唱方法,提出了“聲門沖擊”學說(coup de glotte)。這一學說解釋了發聲的基本原理,對后世的歌唱實踐起到了重要的指導作用,也同樣適用于演繹莫扎特的藝術歌曲。

毋庸置疑,莫扎特的《紫羅蘭》并非華麗浮夸之作,其表演的最大難點即為戲劇張力的體現,演唱者需從發音、氣息、與鋼琴的配合以及情緒四個方面突顯這首作品的戲劇性特征。

3.1 發音分析

《紫羅蘭》是一首德語藝術歌曲,歌詞的發音精準和語調自然是作品能夠完整呈現的重要基礎。德語屬于日耳曼語系,初學者掌握的難度較大,需將歌詞內容分解為單詞后,根據音標逐一反復練習。

《紫羅蘭》的歌詞元素比較復雜,連續的長串輔音較多,如歌曲開頭首句“一朵紫羅蘭垂著花枝盛放在草地上,未聞花名”(Ein Veilchen auf der wiese stand, gebuckt in sich und unbekannt)多為輔音字母結尾,要求用氣息支撐,發音輕巧且清晰,不能忽略亦不可過實,要將重音放在“紫羅蘭”(Ein veilchen)、“草地”(wiese)、“彎曲”(gebuckt)等詞的第一個元音音節上,即“Veilchen”“wie”“ge”。此外,還需要注意德語語言中的長元音和短元音不同的發聲技巧。以元音i為例,這首歌曲中的“具有”(mit)、“不”(nicht)、“到”(bis)、“我”(mich)等應該發短元音[i],發音時嘴型較為松弛,舌面位置較低,嘴略張大,提笑肌,配合氣息發出短促有力的音響效果;而“他們”(sie)等應該發長元音[i:],發音時舌尖抵住下牙中間,讓臉部肌肉保持緊張,在發音過程中喉頭保持穩定,嘴角盡量向后拉伸,上下唇之間保持半指的距離。

3.2 氣息控制

在《紫羅蘭》的歌唱聲部中出現了諸多短促音型以描繪主人公邁著輕巧愉快的步伐登場的場景(如譜例1),此處需要演唱者快速吸氣,“激起”聲帶閉合,呼氣時讓充沛的氣流快速沖擊聲門,推動喉位降低、聲帶震動,使得起調之處發出“硬起音”,呈現出一種動感且富有彈性的發音效果,與青年紫羅蘭此刻追尋愛情的愉悅心情相契合。

B段開始進入了青年紫羅蘭的內心世界,譜面上出現較多大跳音程和連線處理,見譜例2,(注:中文僅為德語歌詞釋義,中文字符和德語單詞之間并非一一對應)。這對于演唱者氣息充足和喉頭穩定的要求提高。演唱者需要在歌詞“Ach”前至少三拍做好吸氣的準備,利用橫膈膜、腹部和兩肋肌肉的相互配合,在氣管拉力的作用下讓氣流緩緩流入身體,為歌唱發聲提供良好的氣息支撐。發聲時軟腭輕輕抬起,口腔保持松弛度,嘴型微張,舌頭放在下門牙中間,聲門自然震動,發出準確的軟起音,使得“Ach”和“denkt”之間保持一種聲斷氣不斷的自然舒緩之感。此外,由于這一樂句較長,需要在“tur”之后才能換氣,所以在演唱時需要將氣息緩慢且有節制地呼出,在喉頭穩定的狀態下保持音準。

3.3 伴奏配合

莫扎特賦予了《紫羅蘭》鋼琴聲部強大的生命力,使之不僅僅起到了為歌唱聲部伴奏的作用,還兼顧了渲染氣氛、加深對人物形象的刻畫以及強化故事敘事性等功能,莫扎特在鋼琴聲部的巧思是對于藝術歌曲這一體裁的創新和突破。

1-7小節為鋼琴獨奏,旋律與人聲主題相同,為青年紫羅蘭的出場做引入和鋪墊,讓演唱者快速進入故事內容和歌唱狀態中;第7小節后半拍人聲進入,鋼琴聲部需要為人聲做抬手的氣口處理,防止錯位;從15小節開始,鋼琴聲部不再重復歌唱聲部的旋律,轉為長音伴奏,傳達牧羊少女登場的新情節;17-18小節使用較為密集的頓音演奏,好似在模擬牧羊少女跳躍出場的靈動之景,演唱時也需呼應伴奏,運用輕聲唱法表現出人物的精靈古怪;在進入到C段后,鋼琴聲部運用了較多的休止符,卻創造出一種“此時無聲勝有聲”的藝術表現效果,讓聽眾的心情隨著故事情節的變化跌宕起伏;55-59小節,莫扎特連續運用四十六音符,將故事推向高潮,演唱時需用充足的氣息支撐,配合鋼琴聲部呈現出較有穿透力的演唱效果。

3.4 情感把握

莫扎特在《紫羅蘭》中塑造了青年紫羅蘭、牧羊少女以及旁觀者三個人物形象,他用調性的變化、強弱的對比、速度的轉變、音色的明暗來表現不同人物的性格以及故事情節的變化,演唱者需要置身人物之中,依據情節的變化傳達不同的情緒。

A段中的7-14小節呈現了紫羅蘭天真可愛的青年人物形象,演唱時聲音要傳達出輕松和愉悅之情;14-22小節轉換到了牧羊少女視角,演唱時音色可以更明媚些,表現出女孩天真爛漫的人物性格。進入B段后,又重新切回青年紫羅蘭視角,開始內心獨白,此刻的情緒較A段更為復雜充沛,既飽含著他對美好愛情的幻想和渴望,又摻雜著些許的猶豫、不安和緊張,演唱時聲音需盡量保持松弛有度。C段首次切入了旁觀者的視角,向觀眾陳述情節的發展,44-54小節描繪了牧羊少女殘忍摧殘青年紫羅蘭的愛戀之心的場景,演唱時需用較強的語氣表達旁觀者的嘆息之感和不忍之情;55-60小節為青年紫羅蘭視角,他在遭遇失敗后依然保持對愛情的憧憬,情緒高漲、宛若重生,演唱時應堅定有力;61-65小節回到原速,切回旁觀者視角,情緒中既飽含惋惜也有告誡。

4 價值與啟示

時至今日,莫扎特的諸多藝術歌曲正應用于高等藝術教育之中,成為聲樂學習者練習和表演的重要曲目,他的作品有益于鍛煉和提升學生的基本演唱能力和音樂感知能力,是非常寶貴的教學資源。

4.1 因材施教

演唱者在歌唱的過程中,聲帶的狀態會依據歌曲的音高變化而發生改變,由此,“聲部”的概念應運而生。在教學過程中,教師需要根據學生先天生理條件、音色、音域等基本特征,為其選擇適合他們聲音條件,且符合他們演唱能力的藝術作品,切忌拔苗助長。《紫羅蘭》的戲劇沖突性強,需要演唱者有穩定的氣息控制力和收放自如的情感表現力。

4.2 啟迪音樂思維

音樂思維是指創作、表演和欣賞音樂的一種思維方式。它包括對音樂元素的分析、對音樂結構的理解、對音樂表達的感知和對音樂創作的創新等。莫扎特的藝術歌曲在音樂結構和曲調上展現了他的創造力和天賦。他甚至賦予了音樂視覺化的呈現效果,如《紫羅蘭》中主人公的愛而不得之景、《兒童游戲》中孩童幸福嬉鬧的畫面以及《渴望春天》中孩子們對春天美景的幻想世界等等。通過學習這些歌曲,演唱者可以更加深入地了解創作的旋律構思、和聲處理和節奏運用等,從而潛入莫扎特音樂創作的深層思維中,提升在演唱時的表現力和技巧[5]。

4.3 提升文化素養

莫扎特的藝術歌曲是一種提升演唱者文化素養的寶貴資源,是偉大的音樂財富。文化素養是指人們對于文化的理解、欣賞和應用能力。它包括對歷史、文學、藝術、音樂、哲學、宗教等各個領域的知識的理解,以及對不同文化背景和價值觀的尊重和包容。從內容上看,莫扎特的藝術歌曲涵蓋了廣泛的主題,包括愛情、信仰、人生哲理等,并使得詩歌、音樂、戲劇因素“三劍合璧”。深入理解和演唱這些歌曲,除了可以感受到身為偉大的音樂家的莫扎特清晰、規整和嚴謹的藝術表達方式,還可以在旋律的引導下對于人性和生存等哲學命題展開深入思考,具有很強的啟發意義。

引用

[1] 保羅·亨利·朗.西方音樂中的文明[M].貴州:貴州人民出版社,2012:781-784.

[2] 黃萱.莫扎特的藝術歌曲創作——兼論它對聲樂演唱和教學的意義[D].上海:上海音樂學院,2004.

[3] 韓海玲.淺談莫扎特藝術歌曲的特征[J].福建論壇(人文社會科學版),2008(S2):197-198.

[4] 馬曉萍.論莫扎特聲樂作品的藝術風格[J].藝術探索,2004 (S2):35-37+42.

[5] 李維渤,編著.西洋聲樂發展概略[M].西安:世界圖書出版公司西安公司,1999:12.

本文系教學研究項目“莫扎特藝術歌曲在女高音聲樂教學中的價值體現”(230217)研究成果

作者簡介:張錦(1977—),女,湖北宜昌人,文學碩士,副教授,就職于武漢音樂學院。