“同心”十六載 共鑄高原健康路

“你還有弟弟妹妹嗎?”

“一個都沒有。本來應該有的。”

7月8日上午,在四川省甘孜藏族自治州人民醫院(下稱“州醫院”)六樓手術室外,12歲的藏族男孩阿仁平靜地說著自己那未能出生的弟弟或妹妹。

在高原,基本是多孩家庭,但阿仁是獨生子。阿仁的母親曲拉也曾兩度懷孕,但都因身患肝包蟲病,沒能再成功生下孩子。

肝包蟲病是一種高原地區較常見的因寄生蟲引起的疾病。六年前,曲拉被查出患有肝包蟲病,隨即在州醫院做了第一次手術,將包蟲侵犯的肝左外葉和右肝部分切除。不幸的是,那次手術未能完全清除病灶,包蟲繼續寄生,再加上兩次生產手術,曲拉的身體越發不好。

眼下,曲拉再次被推進手術室,這已是她人生的第四次手術、第二次包蟲病手術。這一次,為其手術的是中國工程院院士、清華大學附屬北京清華長庚醫院院長董家鴻,被業內稱為“國際精準肝膽外科第一人”。

董家鴻此回再上高原是作為專家團主席參加“同心·共鑄中國心”大型公益項目,該項目隸屬中央統戰部指導的“同心工程”,自2008年啟動以來已連續16年救治救助近千名建檔且符合手術條件的肝包蟲病患者,也是國內唯一在所有高原地市州都開展過健康志愿服務的公益項目。

2024年7月7日至14日,“同心·共鑄中國心”攜手首都800多名優秀醫務工作者走進甘孜,這也是項目繼2016年、2020年之后,第三次走進甘孜。今年活動由中央統戰部、國家衛生健康委指導,中國西藏文化保護與發展協會、北京同心共鑄公益基金會主辦,四川省委統戰部協辦,中共甘孜州委、甘孜州人民政府承辦。與前兩次相比,今年公益活動實現了甘孜州18個市縣全覆蓋,并施行“一縣一策”。其間,除為當地的肝包蟲病、先心病、骨科、脊柱、外科等患者進行免費手術救助外,還開展包括義診巡診、疾病篩查、帶教查房、愛心捐贈、學術講座和百姓健康科普等多種形式的健康幫扶活動。

雪域高原戰“蟲癌”

7月9日,再見到阿仁時,他和一大家人正圍在曲拉的病床前說說笑笑。曲拉的狀態不錯,已經能正常說話和進食。“董爺爺說媽媽的手術很成功。都好了,我的心安下來了。”年少的阿仁為家人充當翻譯,語氣里滿是興奮。

曲拉今年43歲,住在德格縣然姑鄉,平均海拔約3700米,境內定柯溝水草茂密,適宜牧業生產。曲拉就曾養過不少牛,兩個哥哥因肝包蟲病去世后就不再養了。而在六年前,她自己也因腹部疼痛難忍被查出患有肝包蟲病。

董家鴻介紹,肝包蟲病是一種人畜共患寄生蟲病,病因與當地生產、風俗、衛生條件及高海拔地區人們普遍免疫力不強有關。該病在我國常見的有囊型和泡型兩種,尤其是泡型肝包蟲病,因其幾乎100%的原發病灶都在肝臟,多數患者中晚期才出現上腹部脹痛等癥狀,但此時包蟲已侵犯到重要的肝臟脈管,患者十年病死率達90%以上,因此也被稱為“蟲癌”。

“相當于把一棵長在腹部根系發達的‘大樹’連根拔起,需要徹底清除病灶。”董家鴻說。肝包蟲病的治療也被視為肝臟外科領域的世界性醫學難題。

2009年,董家鴻首次將體外肝切除術應用于終末期肝包蟲病,從此開創根治終末期肝包蟲病的最佳方法。隨著國家對牧區傳染病的重視和投入,2015年起,他開始前往高原上的包蟲病感染重災區進行醫療幫扶。2016年,董家鴻隨“同心·共鑄中國心”第一次走進甘孜,當時就在州醫院為兩名肝包蟲病患者進行體外肝切除及自體余肝原位再植術,并進行了全球直播。

“董院士在我們這兒做完手術大概兩周后,我們又在華西醫院肝臟外科主任醫師王文濤教授帶領下,做了一些相應手術技術嘗試,取得不錯成果。”甘孜藏族自治州人民醫院肝膽外科肝膽一科主任陳穎再見到董家鴻難掩激動。他表示,“同心·共鑄中國心”帶來大專家和他們的技術支持,基層的醫療技術水平得到質的提升。作為甘孜州唯一一家包蟲病定點治療醫院,州醫院自2016年以來已經做了3000多例包蟲病手術。加上國家、省、州、縣各級政府的重視和投入,遏制包蟲病攻堅硬戰在甘孜大地全面展開,階段性成果顯著。

數據顯示,2023年全州包蟲病人群患病率已經由2012年最高點1.72%下降至0.82%。下一步,為逐步實現高原地區肝包蟲病動態清零,手術當天,北京同心共鑄公益基金會聯合董家鴻在甘孜州設立“消百滅瘕”專項基金,計劃在此建成包蟲病防治樞紐,構建起縣、市/州、省、北京多級防治機制。同時強化醫學教育與培訓,培養一支能力過硬的包蟲病防治隊伍。

董家鴻在接受采訪時表示,從這次手術和查房來看,病情復雜的存量病人還有很多。像跟曲拉同一天手術的11歲藏族女孩細姆,5年時間體內包蟲從4厘米長到12厘米,體內近70%的肝臟和肝臟里的血管、膽管都被蟲子吃掉。“這些病人大多是泡型包蟲病,體內的包蟲像癌細胞一樣到處去浸潤、擴散。作為有能力的醫生,我們有責任也有義務,來幫助這些偏遠地區缺少優質醫療資源的少數民族群眾。”

攻克“蟲癌”,仍是一場艱苦戰役,但因為有了各方不懈努力,每一步的邁進都預示著向勝利更進一步靠近。就像曲拉和細姆,在董家鴻和團隊為其手術后,均得以恢復健康。

到最需要的地方去

“到最需要的地方去!”是“同心·共鑄中國心”大型公益活動一直在做的事。“哪里最需要?就是邊疆民族地區的廣大農村牧區。”“同心·共鑄中國心”組委會副秘書長趙超表示。

7月10日上午,趙超和來自北京地壇醫院、北京友誼醫院的幾位醫療專家來到甘孜藏族自治州兒童福利院,這是涉藏地區成立的第一家兒童福利院。此時,十多個腦癱患兒和家長早早在這里等待著。

一位身高只有50厘米的五歲男孩,被母親緊緊抱在懷里。他不能自主進食,也不會說話,不太靈活的四肢像一根根細長的麻稈。

“這是腦癱患兒腦袋受損的嚴重癥狀,而且已經錯過最佳治療時間。還有一對雙胞胎兄妹,哥哥只能躺在嬰兒車里,妹妹能在地上走兩步,情況也很不樂觀。”北京友誼醫院神經外科主任醫師孫建軍是第一次參加“同心·共鑄中國心”活動,他感慨,平時在大城市看診,接觸到的患兒都已經有過基本治療,這是第一次接觸到一手病人,比自己想象的嚴重得多。

完成診療后,孫建軍收集了每位患兒的信息,還與每位家長建立聯系,囑咐他們拍下孩子每天的康復狀況和日常生活發給自己,以為其提供適宜的康復治療手段。

不只是一次性義診,而是主動建立起長期監測和關注,在“同心·共鑄中國心”16年歷程中非常常見。正是這樣的行為,組成了“同心·共鑄中國心”的底盤。它如一座堅實的橋梁,一頭連接全國頂尖的醫療技術與資源,一頭對接邊疆地區迫切的醫療需求,為那里的民眾鋪開了一條通往健康與希望的康莊大道。而一開始,“同心·共鑄中國心”正是廢墟上建起來的公益項目。

2008年5月12日,四川汶川發生震級里氏8級特大地震。5月16日,“共鑄中國心”基金正式啟動,30多名醫務工作者奔赴災區,開展公益救援活動,此后又發展成為關注西部老、少、邊、窮地區人民健康問題的公益項目。2010年起,這一項目被納入中央統戰部“同心工程”,稱為“同心·共鑄中國心”。每年,項目都組織千人左右的醫務工作者在邊疆民族地區開展大規模的健康志愿服務,切實幫助提升當地的醫療水平,改善民眾的健康生活觀念,更為團結各族人民、鑄牢中華民族共同體意識注入鮮活內涵。

項目會針對當地百姓健康需求,設置涵蓋神經內科、婦科、心腦血管、消化、呼吸、骨科等不同科室義診點;篩查重癥病人,入戶巡診慰問,以及實施手術救助、帶教查房、愛心捐贈等形式多樣的內容,照亮了當地各族群眾的健康之路,也得到了他們的積極反饋。

13歲的澤讓初就對這份善意一直念念不忘。7月9日,當聽聞“同心·共鑄中國心”再次來到了她的家鄉,她和家人迅速前往丹巴縣體育廣場義診點,并攔下了中國西藏文化保護與發展協會副會長安七一的車輛,送上了感謝信。

原來八年前,年僅5歲的澤讓初因高燒不退住進醫院,“同心·共鑄中國心”醫療專家團經過診斷,確診她患有先心病。這是好發于高原地區的另一種高危疾病,也是所有先天性疾病中最嚴重的一種,如不及時確診治療,后果嚴重。

澤讓初家里無法承擔先心病高額的治療費用。組委會通過多方溝通協調,結合義診情況,將在甘孜州篩查出的共76名先心病患兒接到北京進行免費治療。“是北京的專家和基金會給了我第二次生命。”澤讓初說。

在距離丹巴縣150公里的新都橋鎮新一村,一處典型藏式民居中,75歲的布擁老人,因腦梗偏癱在床五年。北京中醫藥大學副教授朱峻達來到其家中,以傳統的中醫推拿理療模式,在20分鐘時間里為老人從腳、腿、手、肩膀到胳膊進行手法干預,之后老人感覺明顯緩解了。老人驚嘆地為北京來的中醫師點贊。臨走前,朱峻達還將手法教給老人的親屬,讓親屬進行理療按摩。

16年來,“同心·共鑄中國心”幾乎深入在邊疆民族地區的每一個角落,深深植根于當地群眾的心田。他們或許不知道這些專家叫什么,但知道“北京來專家了”,有些騎著馬、騎著摩托車不遠百里來到義診點,手拿病歷和片子等著醫生看。這樣的場景每一次都會出現,那一刻,他們常常雙手合十,不斷向醫生們重復著說“謝謝”。

帶不走的醫療隊

提升基層民眾健康水平,僅憑外部資源的單向輸入還不夠,關鍵在于“造血”,培養本土醫療人才,從根本上增強基層醫療體系的韌性和服務水平。

7月13日,著名微創脊柱外科專家張西峰在州醫院完成了一臺高難度手術。患者青尼措是甘孜州土生土長的居民,過著典型的高原牧民生活。平日里她照料著自家的牛羊群,每年夏末穿越十幾里的崎嶇山路,把數十斤重的菌類背下山。長期的重體力勞動和高海拔環境,逐漸影響到她的脊柱健康。一天,青尼措發現自己的腰直不起來了,甚至開始依靠拐杖。此時,她已經出現腰椎退行性滑脫,如不及時手術,最終可能無法獨立行走。

在甘孜,脊柱側彎、脊柱結核等病癥困擾著眾多居民。甘孜藏族自治州人民醫院脊柱外科主治醫師曾雪忠介紹:“醫院脊柱外科每月接待約20例患者,其中近四分之一需要手術干預。”

雖然近年來州醫院已具備實施微創脊柱手術的能力,但因醫療知識普及不足和技術限制,真正開展的高難度手術數量有限。這不僅無法滿足患者醫療訴求,更讓基層醫生在追求醫術精進、服務患者健康的道路上遭遇無形的障礙。

張西峰在2003年將第一代脊內鏡技術引進國內,并在此基礎上經長期改良和研發,發明了“脊柱內鏡簡式技術”(脊柱微創手術)。手術只需通過一個較小的切口或經自然腔道,即可完成操作。更重要的是,患者在術后能更快恢復正常活動,降低圍手術期心腦血管并發癥。

來到甘孜,張西峰馬不停蹄開展了3例脊柱微創手術。手術期間,他會在關鍵性節點對當地脊柱外科醫生進行適時指導。“現在,我們將使用內鏡和微型器械,精準地進入椎管,目標是去除壓迫神經的骨刺和突出的椎間盤組織。記住,關鍵在于最小化對周圍組織的干擾。”到了最后一場手術,曾雪忠已經能獨立完成手術后半段。

第一次操刀該類型手術的他很興奮,“我對一些復雜病理有了新的認識,在張教授的指導下,逐漸開始嘗試高難度微創手術”。張西峰樂見這樣的成長,這些年,基層醫院的硬件設施已經有了長足的進步,匱乏的是先進的診療理念和技術指導。“實際上,這些醫生經驗豐富,只需稍加引導便能發揮出更大的潛力。”張西峰的目標是“造血”,他想在甘孜培養一支永不離開的醫療隊伍。

這與“同心·共鑄中國心”的理念不謀而合。2009年,“同心·共鑄中國心”健康學院成立,旨在全面提高受援地的醫療水平、提升當地醫生的診療技術、向當地民眾普及健康知識、建設一支帶不走的醫療隊。目前已設立有阿壩分院、甘孜分院、林芝分院、甘南分院、迪慶分院等,為受援地醫務人員培訓3000余場次,覆蓋人員達10萬余人次。

早在健康學院成立時,“同心·共鑄中國心”組委會執行主席金大鵬就表示,要緊密結合中國健康管理實踐,通過高端專家資源整合和培訓方法創新,形成公益、醫學、健康管理緊密結合的培訓、研究與應用平臺,持續改善落后地區的醫療條件水平,提高落后地區醫務人員的職業素養。

一方面,持續優化醫療人才隊伍培養培訓。四川省甘孜州衛生健康委員會主任李偉介紹,健康學院甘孜分院已成立八年。依托“組團式”幫扶和對口支援優質資源,目前全州本科及以上學歷衛生技術人員占比增長到40.17%,其中,通過重點強化實踐技能和理論培訓,每千人口執業(助理)醫師數增長至2.34人,與全國平均水平差距進一步縮小。

另一方面,通過轉cdf27dc02df11ec5c32f17b6a790b18afa5a1a370bd54e353f8a190c751840b7變當地人健康觀念提高當地整體健康水平。以高原常見的婦科疾病為例,由于當地婦女的生殖及生理健康知識較為欠缺,婦科疾病在這里十分普遍。甚至孕婦很少進行孕檢,這也可能導致了當地腦癱和先心病高發。為此,“同心·共鑄中國心”專門成立婦科志愿團隊,進行相關疾病科普,同時設立高原婦女健康幫扶工程“母親浴室”,為沒有家庭洗浴條件的村莊、鄉鎮及寺廟安裝公共浴室,從而逐步改變當地婦女群眾的生活方式,改善疾病狀況。目前已在高原建設30余個“母親浴室”。今年,由北京大學人民醫院黨委書記、婦產科專家王建六帶隊,繼續開展“宮頸癌的防治”等科普講座。

七天時間里,這樣的培訓課堂在甘孜各地上演,如董家鴻在康定市開講“精準肝臟外科范式與技術體系構建與實踐”,北京天壇醫院黨委書記岳小林在稻城縣開講“藥學學科發展和規范”,等等。其間,共開展健康講座171場,帶教查房81場,另有13家首都醫療單位和甘孜州屬地醫院簽署一對一醫療幫扶協議。

仁心仁術的種子,正在這片廣袤土地上生根發芽。

“同心”16年,治病修心

“看到當地百姓臉上的笑容覺得一切都值了。”采訪中,這是“同心·共鑄中國心”醫務志愿者們反復提及的話。

16年來,“同心·共鑄中國心”先后組織了以北京為主的各地千余家醫院、超20個專業學科的2.2萬人次醫療專家,深入西藏和四省涉藏州縣開展大規模健康公益幫扶;累計為16個地市州50余縣50多萬人次的青藏高原地區各族同胞,提供了高質量的醫療志愿服務;為近1000名先心病患兒提供手術治療,救治救助近千名建檔且符合手術條件的肝包蟲病患者。

每一個數字背后,都是一個個鮮活的生命,一段段感人的故事,也是一個個志愿者對“同心·共鑄中國心”公益項目的生動實踐。張伯禮院士博士團隊十幾年來跟隨項目走到了高原每個有需要的角落。2012年,中國工程院院士張伯禮第一次跟隨“同心·共鑄中國心”來到青海,他感嘆:“偏遠民族地區太需要醫療志愿者了,志愿公益事業只能向前,志愿者隊伍只能擴大,不能中斷。”當知道患者無法負擔化療費用時,他還臨時湊了5000元送到患者家里。

此后,張伯禮成立博士志愿者團隊,每年都帶隊或派團參加“同心·共鑄中國心”。今年帶隊來甘孜的天津中醫藥大學副研究員黃明,已經是第三次參加了,“90后”的他和團隊一起參與義診、入戶巡診,并延續張伯禮給受援地捐物資、捐現金的傳統。今年他把這批物資和5000元現金,送給了遠赴高原支教20多年的謝曉君,支持她所在的福利學校孩子們的教育和生活。

“這個活動是真正把優質醫療資源下沉,給藏族老百姓帶來福祉。所以來的時候張院士囑托我一定要把隊伍帶好,把老百姓服務好。”黃明說。雖然博士團成員大多是第一次參加,但通過內部帶動,一批批新鮮血液通過“同心·共鑄中國心”來到高原,了解高原民眾的健康訴求,并持續給予實際的幫助。

當然,大家也見證著改變正在這片土地上發生。已經能獨立開展體外肝切除術的州醫院內,隨處可見看病和規律復查的少數民族群眾和僧侶,阿仁正為家人和周圍人一條條科普“不能喝生水、不能碰羊、吃飯前洗手”的生活習慣……健康的種子留在當地人們心中,引領著他們邁向更加健康、幸福的生活方式。

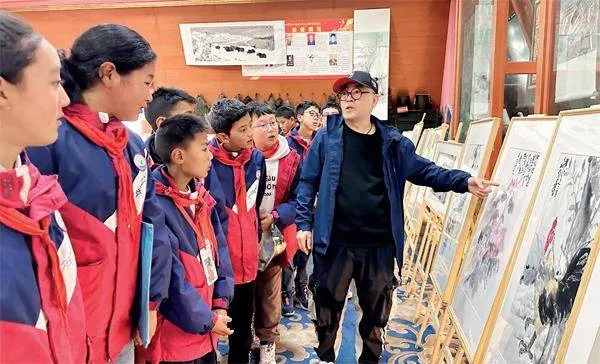

當一個公益項目走過16年,它所能延伸的觸角更遠,帶來的影響也更深。今年“同心·共鑄中國心”還在甘孜州揭牌了同心書畫院、同心營等項目,在醫療之外,觸及美育和兒童心理健康,構建起更完善的多方位幫扶,助力邊疆民族地區醫療衛生事業發展的同時,更為促進民族團結和社會穩定奠定堅實基礎。

海拔3750米的稻城縣,很少有機會接觸繪畫的藏族男孩頓珠第一次跟著同心書畫院院長辛有芳學習山水畫,他說:“拿起畫筆的時候感覺內心特別寧靜,好像什么煩惱都忘記了。”公益就是,治病也修心。“同心·共鑄中國心”16年,每一步都堅持著向前。