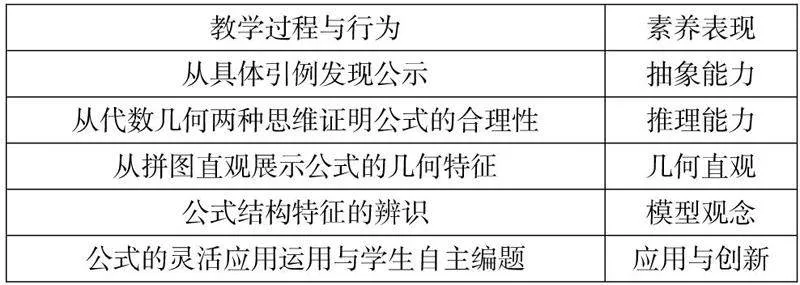

深度學習視域下數學公式教學研究

數學公式遍布于初中數學數與代數、圖形與幾何、統計與概率等各領域,在初中數學教學中占有一定的比例。本文以深度學習為指導,立足公式的教與學,以“平方差公式”為例,從如何引課,怎樣抓住公式中學生認知的生長點,怎樣突出重點、突破難點等方面,對如何實現對發展學生數學思維、提升學生數學素養進行了探索。

平方差公式是整式乘法中第一個公式,本節課的教學對學生該如何學習數學公式有方法論意義,對“數學公式課”該如何上有一定的示范引領作用。本文結合平時下校調研中所發現的公式教學中存在重結果輕生成、重模仿輕算理、重記憶輕思維等現象,梳理出初中數學公式教學的關鍵問題,并提出相應的改進建議。

一、理解公式本質的結構性——建構知識

美國教育心理學家布魯納提出:“每門學科都有它的基本結構,掌握結構是教師的第一要務。”數學的本質是結構,數結構、式結構、形結構,結構化是認識數學對象、研究數學問題的關鍵。

理解平方差公式的關鍵是理解公式的結構特征。平方差公式的實質就是整式乘法中具有特殊結構特征的兩個多項式相乘,其結果具有一般規律性。掌握和運用這一規律,能夠簡化運算,提高運算的準確性。

很多教師把如何理解公式中字母符號的代表性定位為教學的重點與難點,先是在公式探究中所列舉的多項式相乘的例子中進行有層次、有代表的滲透,再加上教師適時的點撥引領,學生認知公式中字母a、b的代表性、一般性、整體性,實際難度不大。學生真正的認知難點是判斷下列式子(-a+b)(a+b)、(a-b)(b+a)、(a-b)(-a-b)、(-a-b)(-a+b)是否符合“平方差”公式運用條件。學生既要理解公式中字母的可變性,又要認識公式結構的不變性。這里也體現了學生思維的進階,從具體實例歸納出文字表述(兩數和與這兩數差的積等于這兩個數的平方差),到抽象出公式符號表征(a+b)(a-b)=a2-b2,再到提煉出“相同項”與“相反項”揭示公式本質,其中如何啟發學生想到從項的視角概括公式結構的本質特征是教學的難點。認識對象的性質就是對組成元素、相關元素及其關系的理解,代數思維是對數、式的結構特征的理解,平方差公式中(a+b)(a-b)=a2-b2等號左邊是兩個多項式的積,等號右邊是多項式,多項式的組成要素剛好是“項”,把(a+b)(a-b)轉化為[a+(+b)][a+(-b)],進而從“相同項”與“相反項”的角度來揭示公式的結構特征也就自然水到渠成。

深度學習是理解性學習。學生學習平方差公式的易錯點是理解兩數和與這兩數差的積,等于這兩個數的平方差中“兩數”差是誰與誰之差。學生透過公式的表象,以結構的視角開展從具體到抽象的思維認知,把握公式的本質特征,真正實現從公式的淺層表征走向深度理解。

二、掌握公式應用的靈活性——學以致用

對公式的靈活運用既是教學重點,也是學生學習的難點。教學的關鍵是要讓學生理解數學的符號語言與幾何特征所表達的數學本質。

乘法公式教學的一個重要環節是引導學生識別公式結構特征,悟透公式的適用條件。學生只有準確辨識公式結構特征,才能正確靈活運用公式解決問題,才能體會公式的優越性,感悟數學的簡潔美。首先,教師應引導學生梳理運用平方差公式進行運算的步驟,強調程序性知識的操作過程,養成言必有據、算必有理的理性精神。其次,教師要讓學生掌握代數式變式策略,通過“系數變、符號變、位置變、指數變、因式變、項數變”的現象,讓學生從變化中認清變化的規律,抓住不變的本質,感悟字母的可變性和結構的不變性。教師還要讓學生關注對公式的運用,從直接運用到構造應用,如利用平方差公式求下列各式的值:99×101、(2+1)(22+1)(24+1);再到拓展應用,創設開放題目,如在括號內填上一個多項式(2x-3y),能用平方差公式計算,或直接由學生自主編題,檢測學生對公式本質、結構的理解和掌握情況。這一系列由淺入深的數學活動,其目的是優化學生認知結構,破解公式靈活運用之難。

深度學習讓學生在運用中實現知識的內化、思想的升華、能力的提升、素養的落實。這里彰顯了初中數學學習的一個典型特征——學以致用這是最有效的學習方式。

三、體驗公式學習的遷移性——觸類旁通

舉一反三、觸類旁通是數學學習能力的表現,也是數學教學的追求,它考驗學生面對新問題、新情境能否運用已有知識、提煉一般觀念實現有效遷移。

如何上好公式法則課?感悟公式引入的必要性—提出探究問題—梳理歸納公式—證明驗證公式—感悟公式思想—把握公式結構特征—靈活運用,這是公式課教學的基本結構與流程。學生經歷平方差公式學習的過程,積累公式學習的經驗,可類比遷移學習完全平方公式。教師對完全平方公式的教學設計,也不是簡單的重復,而是在學生已有認知基礎上的再建構。研究對象在變,但研究問題的思路方法不變,教師用相似的方法解決不同的問題。這既是數學的本質,也應是我們學習數學的方法。這或許就是數學給予我們的最本質的思維觀點,學生不但可以類比平方差公式學習完全平方公式,也可以類比公式課學習定理、概念課。教師真正弄懂一節課,進而上好一類課,就能上好一門課。

深度學習過程著眼于學生在經歷探究過程中自主建構知識和遷移方法,這就是人們常說的舉一反三、觸類旁通,這既是數學的魅力,又彰顯數學的學科價值。

四、品悟公式蘊含的思想性——發展思維

數學教育的價值不僅僅在于讓學生獲得一些數學知識與技能,更是要教會學生思考,培養學生的代數思維、幾何思維,進而提升學生的數學素養。

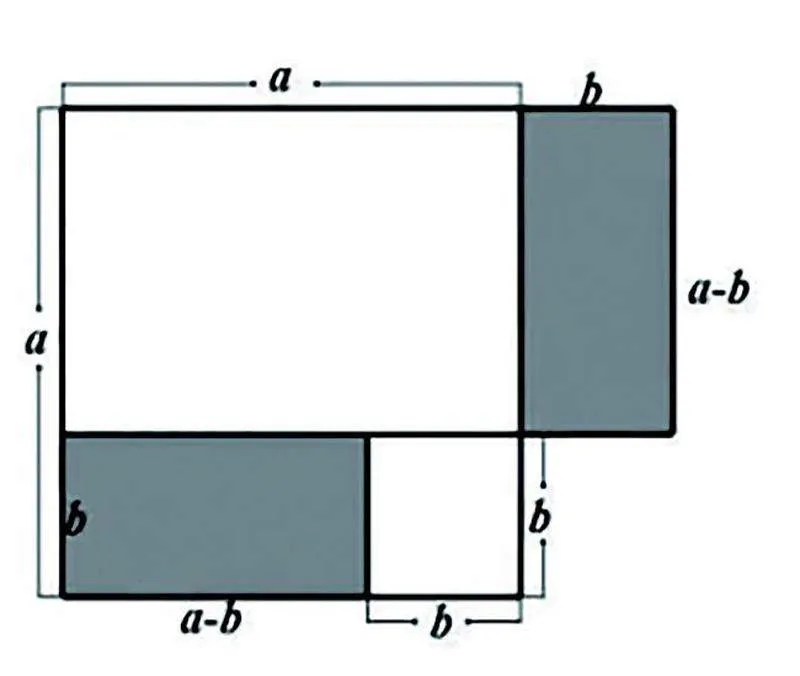

在平方差公式的教學中,真正的教學難點是如何引導學生自然地想到以拼圖方法證明公式及具體的拼圖方法,這既是教師教的難點,又是學生學的思維斷點,更是教師在教學設計中的一個困惑點。這里的由“數”想“形”是一個思維難點,應該是由“數”到“數”再到“形”,中間的這個“數”是對前一個“數”的代數特征的分析,是得到“形”這個幾何結論的思維連接點。這里教師可引導學生思考看到a2、b2聯想到什么幾何圖形的面積,看到(a+b)(a-b)聯想到什么幾何圖形的面積,并嘗試畫圖進行驗證。學生在這一過程經歷由數構形,突出數形轉化思想,提升構圖能力,為今后勾股定理證明奠定認知的基礎,真正實現思維的進階。

五、梳理公式學習的豐富性——落實素養

在梳理平方差公式的學習過程中我們發現,從特殊、具體的引例中多項式相乘抽象出平方差公式,學生數學核心素養得到了顯著性提升。

教師讓學生在學習數學的過程中,具備數學眼光、養成數學意識,開展數學思維、提煉數學方法,進行數學交流、形成數學文化。深度學習是發展素養的學習,其實這里彰顯了數學學習的本質是發展學生的數學思維,讓他們學會用數學的觀點認識世界,理解生活,真正發展關鍵能力、必備品格,提升核心素養。

教師要引導學生親歷公式的生成過程,滲透從具體到抽象、從特殊到一般再到特殊的數學思想,經歷公式的驗證、辨析與應用,實現對學生數學經驗的積累、方法的遷移、思維的進階、能力的提升和數學素養的落實。深度學習過程著眼于學生從整體的視角理解所學內容,在經歷探究過程中自主建構知識和遷移方法,實現數學思維向高階思維的發展,讓學生在學以致用的過程中學會思考數學,學會數學的思考,真正化知識為能力、化能力為素養。

(李 輝)