鄭執 改編 是為更好地抵達觀眾

改編作品:《我在時間盡頭等你》《被我弄丟的你》《刺猬》

待映作品:《森中有林》

作品賽道:愛情/家庭

“東北文藝復興”一詞,經過近年文學圈三位東北青年作家,對鐵西往事不約而同的白描與追憶,逐漸脫離戲謔的網絡語境,生猛地落地為一種被資本選中的風格,從小說經歷改編,開始向銀幕與熒屏快速移動。而鄭執,作為與雙雪濤、班宇齊名的“鐵西三劍客”之一,正身處在這場“文藝復興”的潮流,如今,改編自他代表作《仙癥》的電影《刺猬》,正在院線上映。

文字之此端

前有愛情小品 后有東北往事

鄭執被大眾“看見”得雖晚,但其實動筆很早,我們不妨以他的成名作《仙癥》為轉折,一分為二討論他在不同時期作品的改編問題。前期,鄭執曾在韓寒創立的網站「一個」上,憑借愛情題材的輕小說,一步步積累成為小有人氣的網文作者。這些篇目中,便有先后賣出版權,如今已拍攝成片的兩個愛情短篇《我在時間盡頭等你》與《被我弄丟兩次的王斤斤》。這類輕體量的愛情小品,為方便少男少女快速瀏覽,通常情節曲折、情緒飽滿,存留著青春文學的為賦新詞之態。對早期為謀生而持續產出的鄭執而言,它們更像是一粒粒充滿可能的種子,如若被選中搬上銀幕,作為類型片的底稿,無疑是更好的歸宿。

然而,2018年,以嚴肅文學標準寫作的《仙癥》一出,鄭執的小說進入了新的階段。講述世紀之交東北故事的《仙癥》,在高手云集的2018年“鯉·匿名作家計劃”比賽中,獲得首獎。已過而立之年的鄭執,真正被文學圈所“看見”。蘇童稱贊他“貢獻了一個新的人物形象”,華師大教授黃平則認為,“他癥候性地顯示出‘80后’文學從青春文學以來的轉變,在‘80后’一代作家中,非常典型地折射出了文學史的運行軌跡”。一鳴驚人后,這部小說的影視改編權也很快有了買家。

渡海之行舟

調整表達 適配受眾

前期愛情賽道的改編,大刀闊斧也好,深摳細節也罷,難度應該都不算太大。畢竟在寫作時,以高點擊量為訴求的愛情小說,一開始追求的,便是少男少女們最大程度的共情。如今將這些故事搬上銀幕,改編為具有強社交屬性的愛情類型片,受眾與改編前保持一致,目標也同樣以數字為主,最終都是吸引盡可能多的少男少女走入影院,盡興而歸。

相對而言,后期家庭賽道的改編,難度陡然增加。作為純文學作品供人回味的《仙癥》與作為類型片上映的視聽作品,他們顯而易見擁有著差異化的受眾,自然,也擁有著各不相同的結果訴求。小說旨在參賽,在具有一定閱讀素養的文學愛好者內心,引發人物、時代的慨嘆,掀起某種文學審美的波瀾。而當它被改編走上銀幕,首先需要做的便是,為前來觀影的大眾拆掉不必要的觀賞“門檻”。另一改編難度在于調整故事體量以適合電影,與前期愛情小說的線性敘事不同,《仙癥》用文字呈現的是新世紀到來前后,對北方城市的鳥瞰。如何將文字擅長的“跨度”與“變遷”,不像流水賬似的呈現于銀幕,讓人物在錯綜復雜的多線敘事中,真實、飽滿地立住,對改編者而言,都是極具挑戰的關卡。但有過編劇經驗的鄭執清楚,相比前期如橡皮泥般的愛情小品,《仙癥》更像堅硬的雕塑,轉換視聽語言,遵循類型規律,它的改編難度顯然更大。

光影之彼岸

及格的愛情片

2020年,根據鄭執愛情小說《我在時間盡頭等你》改編的同名電影上映院線,由擅長操刀青春、愛情類型的導演姚婷婷執導,由文藝氣息濃厚的年輕演員李鴻其與李一桐主演。七夕節當天,本片單日票房2.77億擊敗單日八連冠的《八佰》,奪得了“七夕日”當天的票房冠軍。最終以5.05億,漂亮收官。電影原本由鄭執本人改編,后交由其他編劇繼續完成,成片在原著的基礎上,大膽地結合了奇幻元素,使得小說中頻繁“閃回”的記憶,演變為電影中撥動指針的“穿越”。這一大刀闊斧的改編,用鏡頭的魔術,有效放大了這段愛情故事的刻骨銘心程度。雖然豆瓣只取得并不顯眼的5.3分,但與國產愛情片的平均水平相比,顯然還是一次相對成熟、符合商業片規律的改編。

2024年,根據鄭執同期愛情小說《被我弄丟兩次的王斤斤》改編的電影《被我弄丟的你》上映院線。與之前的情況相似,本片導演韓琰依然有著一定的青春、愛情類型經驗,而主演檀健次與張婧儀正是目前流量可觀的年輕演員。與之前不同,這回鄭執跟組完成了全片的改編。站在三十多歲的路口,回看并改動自己二十多歲時的“文字”,對任何人而言都非易事。因為文字的另一端,既不是旁人,可以大膽拆解、重組,也不是此時此刻的自己,同頻共振。改編過程,他嘗試盡可能觀察、收集、理解當下年輕人的戀愛狀態,更入電影。最終,《被我弄丟的你》因現實、細膩的表達,口碑較《我在時間盡頭等你》的確有所提升,但票房卻明顯下滑,2.11億也算達到了愛情類型片的及格。

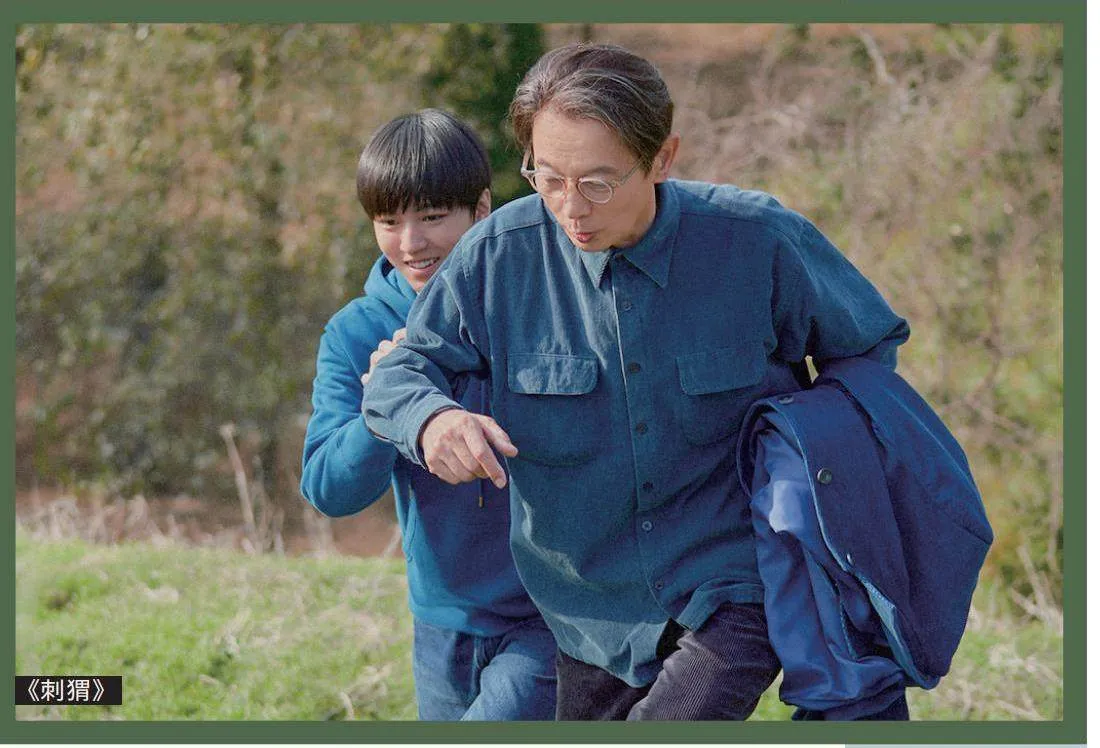

《刺猬》正在上映中

這一年,更具鄭執風格的代表作《仙癥》,經歷了格外漫長的改編,以《刺猬》之名,千呼萬喚始出來。目前,已榮獲第26屆上海國際電影節金爵獎最佳編劇的榮譽,正在院線上映。相比前兩部更符合商業片流程的愛情電影,它有著更漫長的宣傳序章與更華麗、鄭重的主創團隊。

《刺猬》由《孔雀》《立春》的導演顧長衛執導,作為第五代導演的御用攝影師,顧長衛尤其擅長觀察與放大社會中的邊緣人物,描述主流對“異類”的排斥。這一點,恰恰促成了他與《仙癥》的結緣。故事中沉湎于海洋幻想、與周遭環境格格不入的王戰團,不免令觀眾追憶起當年《孔雀》中渴望做傘兵的高衛紅和《立春》中永遠在歌唱的王彩玲,他們是秩序的“棄子”,但卻擁有著相似的天真。從這個角度來看,顧長衛選中鄭執的《仙癥》,猶如命中注定一般。

從《仙癥》到《刺猬》,最大的改編在于焦點的轉移與細化。因原著中被正常秩序排斥的人不僅有魔怔的大姑父王戰團,更有口吃、寡言、頻頻留級的“我”。因而在電影化的過程中,主創團隊大膽地決定,將焦點從單一的“異類”轉變為兩個“異類”間的良性關系。這一敘事注意力的轉變,更改了整個作品的基調,原著中蒼涼、肅殺的命運悲劇感有所緩解,而人與人之間跨越年齡的理解與幫扶,隨之得到加深。因此,銀幕上的《刺猬》既是現實殘酷的,同樣也是留有余溫的。這樣的故事,適合被更多人看到。除此之外,鄭執在《仙癥》之后寫作的繼續聚焦東北家庭的《森中有林》,目前也已賣出電影改編權,等待與觀眾見面。