深化理解 聚焦素養 讓高三復習從知識建構到思維進階

摘" 要:在高三復習教學中,知識建構是教學路徑,思維進階是教學目標。本文以高三復習課為例,探討教師如何通過深化“3個理解”、聚焦“5種思維”,促成學生的學習從知識建構到思維進階的跨越。

關鍵詞:思維進階;高考評價;高三復習

基金項目:本文系江蘇省“十四五”規劃課題“文化意蘊視角下的高中物理教學與評價研究”(課題編號:SJMJ/2021/04)的階段性研究成果。

如何在高三復習中有的放矢、充分激發學生潛能、優化教學效果,是高三物理教師面臨的核心問題。筆者認為,教師要深化對高考評價要求、物理學科本質和學生學習特點的理解,聚焦學生學科核心素養,促成學生從知識建構到思維進階的跨越。

約翰·杜威(John Dewey)在其著作《我們如何思維》一書中寫道:“智育的全部和唯一目的就是要養成細心、警覺和透徹的思維習慣。”[1]哈佛教授邁克爾·桑德爾(Michael J. Sandel)也曾說過,學習的本質不在于記住哪些知識,而在于它觸發了你的思考。物理學是研究物質運動最普遍的規律、物質的基本結構及物質間相互作用的一門學科。人們通過觀察物理現象、物理事實、物理過程,使其在大腦中形成清晰的物理圖景,并反復加工、合理改造、去粗取精,把感性認識上升為理性認識,該過程即物理思維的運用。教師正確掌握物理思維方法,可以幫助學生養成良好的思考習慣、學會和掌握解決問題的方法,從而提高學生的科學素養。

在21世紀科學教育研究領域,許多學者在大量測量數據的基礎上提出,學生的認知思維發展過程具有“進階”的特點。教師把握這種“進階”過程,有助于識別學生認知中的關鍵問題,從而促進學生的認知建構及教學實踐活動的優化實施。2007年,美國國家研究理事會(National Research Council,簡稱NRC)提出,“學習進階”是對學生在一個時間跨度內學習和探究某一主題時,依次進階、逐級深化思維方式的描述。在較大時間跨度內(如6~8年),學生學習和研究某一主題的思維方式是依次進階的。所以,在學生的高三學習中,知識建構是教學路徑,思維進階是教學的根本目標。

1" 深化“3個理解”,提升高三復習實效性

理解高考評價要求、物理學科本質和學生學習特點是教師立德樹人理念、學科教學水準、課堂設計策略的主要體現,也是貫穿《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)要求、落實學生學科素養提升的關鍵所在。在高三復習階段,“3個理解”是加強教學針對性、提高學習實效、達到從知識建構到思維進階的根本渠道。深化“3個理解”結構示意圖如圖1所示。

1.1" 理解高考評價要求

《課程標準》指出,高中物理學習評價是以學生發展為本、基于物理學科核心素養的評價,其目的主要在于促進學生學習和改進教師教學。物理學習評價應圍繞物理學科核心素養的具體要求,創設真實而有價值的問題情境,采用主體多元、方法多樣的評價方式,客觀全面地了解學生物理學科核心素養發展狀況,找出存在的問題,明確發展的方向,及時有效地反饋評價結果,促進學生全面而有個性地發展。[2]

2019年11月,教育部正式發布《中國高考評價體系說明》,建構了“一核四層四翼”高考評價體系。該體系明確了高考全面落實立德樹人、服務選才、引導教學的核心功能,核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識的“四層”考查內容,以及基礎性、綜合性、應用性、創新性的“四翼”考查要求。[3]《中國高考評價體系》的發布在中國高考發展過程中是一件具有標志性意義的事情,也成為近年高考命題的基礎。近幾年各地物理高考試題均

全面貫徹并深入落實了

“一核四層四翼”要求。因此,通過高考評價體系理解評價、分析試題,是教師進行高三教學、提高復習實效的根本出發點。

1.2" 理解物理學科本質

物理科學的發展為人類提供了豐富的認知成果,更為人類提供了獲得物理認知的科學思維和方法。物理方法是人們在認識物理世界的過程中形成的具有普適性的活動方式。在教學過程中,教師需讓學生理解物理研究過程,領悟物理思維方法,培養創新思維,促進其深刻理解物理學科本質,樹立正確運用物理知識解決實際問題的信心,發展綜合素養、提高解決問題的能力。

因此,教師既要準確把握知識能力體系、教學重難點、習題教學策略,又要善于挖掘學科教學中蘊含的科學方法、理性精神、人文教育素材,讓學生在學習物理知識的同時了解物理學在人類文化和社會發展中的重要作用并形成科學的價值觀和思維方式,從而幫助學生提升學科素養,促進學生的全面發展。

1.3" 理解學生學習特點

高三復習的關鍵在于教師要了解學生的學習情況,理解學生在學習過程中的認知特點、思維習慣、學習方法及情緒狀態,從而發現學生知識上的疏漏、能力上的不足、思維上的局限、規范上的缺陷、心理上的困惑等。

教師要關注學生學科學習中非智力因素的培養,幫助他們樹立信心、激發興趣、改良習慣、引發思考,創造能夠提升學生思維能力的契機。對于學生學習的困難之處,教師需采取適當的措施:或是改變教學內容的呈現方式,或是設計環環相扣的問題鏈,或是輔之以激發興趣的變式練習,或是展示解決問題的思考與探索過程,從而以“支架式”的教學方法幫助學生不斷進步。其中,教師幫助學生突破思維的障礙是至關重要的,教師要針對知識的特征和學生個人的特點,提升學生思維的流暢性、靈活性、思辨性、批判性,促使學生思維水平的進階。

2" 聚焦“5種思維”,促進學生從知識建構走向思維進階

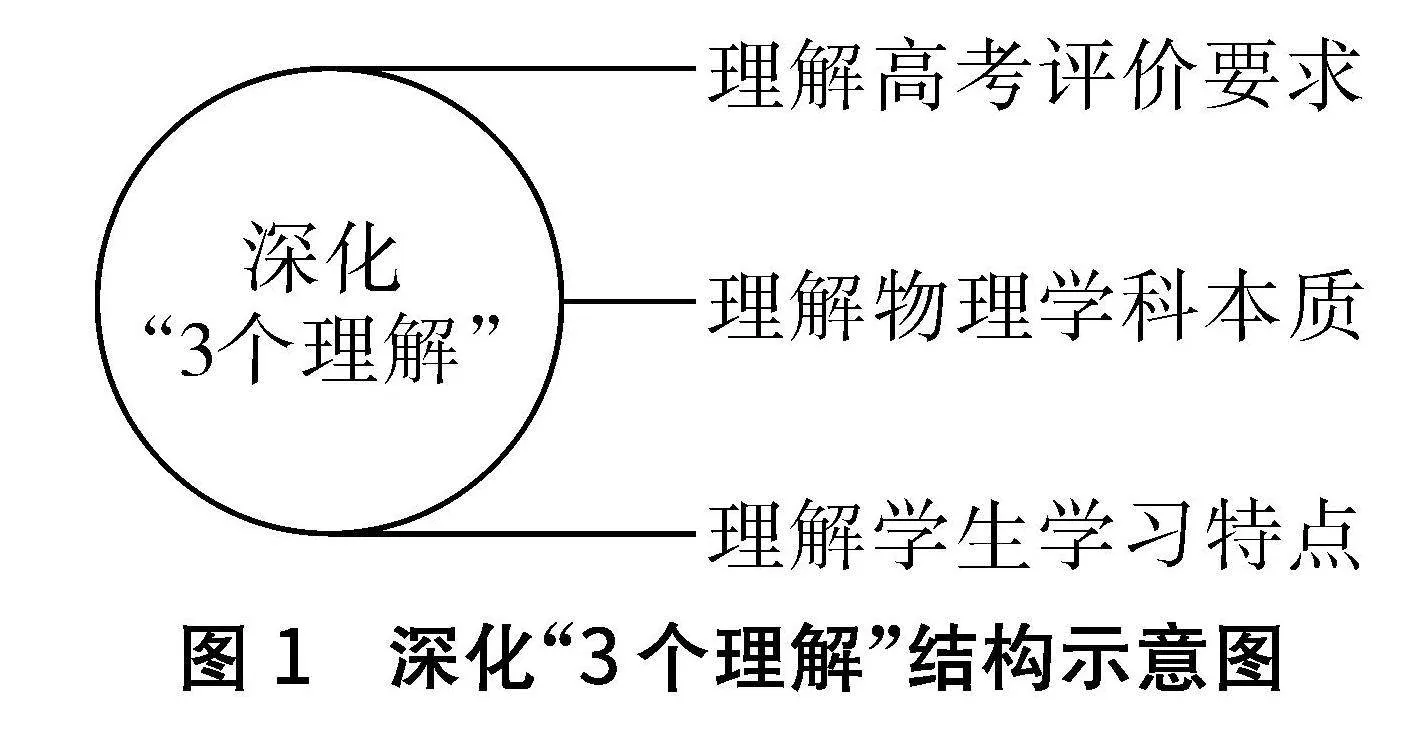

基于以上“3個理解”,高中物理學習最核心的思維主要有5個方面:整合發散思維、抽象概括思維、數理邏輯思維、科學探究思維和社會人文思維。聚焦“5種思維”的結構示意圖如圖2所示。

2.1" 知識體系再建構——整合發散思維

高三復習課的首要任務是推動整個高中知識的網絡化、系統化,幫助學生提高整合與發散思維的能力。教師通過綜合、分解、歸納、類比等方法,運用圖表、思維導圖等形式,將分布在各模塊中零散而又有內在聯系的知識點聯系起來,深化學生對概念的理解,提高學生理解的深度,也幫助學生建構便于他們記憶和鞏固的知識網絡,為學生靈活應用所學知識解決相關問題打下基礎。

例如,教師可以通過將“運動的分解”和“力的分解”進行類比的方法,幫助學生理解相關知識;通過歸納測定值電阻、電表電阻、電池內阻等方法,幫助學生理解電學知識。二輪、三輪復習更強調“微專題”的設計。微專題以“模塊知識”為主線,如力學微專題,教師可以將力學的五大規律即牛頓運動定律、動能定理、動量定理、機械能守恒定律和動量守恒定律進行整合與對比;以“概念群”為主線,如“場”的概念群,教師可以將重力場、引力場、電場、磁場等串聯起來,解決復合場與疊加場的綜合問題;以方法為主線,如定理定律的證明與推導、圖像法的應用、數學工具在物理問題解決中的應用等,進行方法歸納;以題型為主線,教師可以將力、熱、電、光、原子等幾個模塊組合成一個整體,提高學生解題的綜合性、靈活性、技巧性。知識的建構過程也是培養學生融合與發散思維的過程。

2.2" 物理模型再凝練——抽象概括思維

抽象與概括是指從具有共同性的事物中揭示其本質意義的兩種思維活動。抽象是指抽取客觀事物一般的、本質的屬性的思維方法;概括是指在認識事物屬性的過程中,把所研究各部分事物得到的一般的、本質的屬性聯系起來,整理推廣到同類的全體事物,從而形成這類事物的普遍概念的思維過程。許多物理問題的提出、物理概念的產生、物理規律的建立、物理理論的形成都是抽象和概括的結果。[4]

物理學中各類模型的建構過程都體現了抽象和概括思維方法的魅力。《課程標準》對模型建構的分層次要求為:能說出簡單物理模型、能在熟悉情境中應用常見物理模型、能在熟悉情境中選用恰當模型解決簡單問題、能將實際問題中的對象和過程轉換成物理模型、能將較復雜實際問題中的對象和過程轉換成物理模型。[5]從本質上講,分析和解決物理問題的過程,就是建構物理模型的過程,我們平時所說的解題過程中應“明確物理過程”“在頭腦中建立一幅清晰的物理圖景”,其實就是指建構物理模型。

例如,2022年普通高等學校招生全國統一考試(全國甲卷)物理試題第25題涉及測量微小電流的光點式檢流計的工作原理,其分析過程需要用到小角度近似(sin θ≈tan θ≈θ)的方法。這種近似在高中物理教學中有多次應用,如證明單擺是簡諧運動的過程、楊氏雙縫干涉中導出相鄰條紋間距公式的過程、火車轉彎向心力的分析、卡文迪什扭秤實驗原理、光的折射中的視高及視深問題的分析等等。這種“微小量放大”的思想更是在學生學習物理時多次出現。因此,在平時的復習中,教師要培養學生善于整理、概括各類模型特點的意識。

2.3" 數學知識的應用——數理邏輯思維

數理邏輯思維是以邏輯思維為載體,利用數學知識體系思考問題和解決問題的思維。應用數學處理物理問題的情況主要有三種:需進行較煩瑣的字母運算或數字運算、題目中涉及幾何關系問題、題目對圖像分析的要求較高。

在高中階段,數理邏輯思維主要包括分析綜合、圖像應用、歸納演繹、微元極限、通項遞推、理數轉換(將物理問題轉換為數學問題)等方面。例如,物理學中常用的極值思維法是將問題推向極端狀態進行分析,或借助數學手段求取物理量極值的一種研究、處理物理問題的思維方法。中學物理教學中經常涉及的極值計算有:分析物理過程求取極值、利用二次函數求取極值、利用不等式求取極值、利用函數圖像求取極值等。

2.4" 實驗方法再梳理——科學探究思維

《課程標準》在課程內容部分,明確羅列了21個學生必做實驗。[6]事實上,教材中各類演示實驗、課外實驗都可能成為高考的素材,約占50%。在新高考方案中,實驗題也發生了較大變化,從考查的兩道實驗題的內容來看,原來是一道題考查力學、一道題考查電學,現在轉變為考查一道內容不固定的實驗題;從題目數量來看,兩道實驗題變為一道;從分值來看,18分變為15分,但是占比依舊保持在15%左右。

高考試題的立意,以“立德樹人、服務選才、導向教學”為主旨,關注學生物理核心素養。基于此,教師也應從物理學科核心素養的視角去分析高考實驗題。近幾年來,高考試題中出現的物理實驗題,一方面注重學生對基本儀器的掌握與對基本實驗的理解,另一方面注重學生對知識的靈活應用。其中儀器的選擇、實驗的設計都對知識的綜合性與靈活性有較高的要求,對能力層次的考查有所提高。

例如,在力學實驗中,常見的拓展性實驗有:測重力加速度問題、測動摩擦因數問題等。測量重力加速度的方法有很多,近幾年高考試題中有用彈簧秤和已知質量的鉤碼測量的、有用自由落體運動測量的、有用斜面上物體的運動測量的、有用單擺或圓錐擺測量的。測動摩擦因數的方法有:利用平衡條件測定、利用動力學方法測定、利用功能關系測定等。2012年重慶卷理綜高考試題第23題中提到的一種可測量輪胎與地面間動摩擦因數的擺式摩擦因數測量儀就應用了功能關系。

由此可見,學生除了認真掌握每一個實驗的原理、器材、步驟,并建構起一定的實驗整體知識體系外,還要積極地提取、積累一些有價值的方法,從不同的角度進行思路的拓展,加強知識的前后聯系,著力領悟實驗的設計思想及運用的科學方法,并進行合理的創新改進,從而提升實驗分析能力,培養自己的發散性思維。

2.5" 學史情境再總結——社會人文思維

物理學是一門極富魅力的學科。物理學不僅以其概念、規律、原理、理論、應用揭示了自然界基本運動形式的真理,而且在人類發展的歷程中凝練和升華出了科學思想方法、科學與人文精神,并進一步推動科學的發展和社會的前進。

因此,《中國高考評價體系說明》特別指出:“在知識、能力和素養的教育培養中,應關注與國家經濟社會發展、科學技術進步、生產生活實際等緊密相關的內容。”[7]近幾年,各地物理高考試題也充分落實了這一要求,如2021年廣東卷(唐代《耒耜經》記載的曲轅犁)、2021年全國甲卷(傳統游戲“旋轉紐扣”)、2022年福建卷(福建土樓、清代乾隆《冰嬉賦》)、2022年1月浙江卷(我國古代欹器)、2022年海南卷(石橋)、2022年全國乙卷(智能手機中的磁傳感器)、2023年1月浙江卷(“中國天眼”——大口徑球面射電望遠鏡)等。此外,關于我國航天成就的情境更是在各地高考試題中頻頻出現。

高中物理知識中蘊含著極為豐富的人文教育素材。教師將這些內容融入物理知識教學中,能以其精神力量激起學生心靈的震撼,升華學生的人生價值,端正學生的人生態度,幫助學生樹立正確的人生觀。特別是中華傳統文化中融入的科學思想精髓,以及我國在科技領域的巨大成就,都是培養學生形成社會主義核心價值觀、堅定“四個自信”的絕佳素材。在高三復習過程中,教師要注重這些內容的整理和滲透,滋養學生的人文情懷,培養他們的社會人文思維。

3" 結語

在高三物理復習中,師生往往過分關注知識框架的建構,反而將思維進階置于次要位置。因此,盡管學生建立了知識體系,但有時仍不能深入理解概念的內涵與關聯,不能全面建構知識之間的縱向和橫向聯系以及內在的邏輯關系,這導致他們缺乏靈活應用所學知識解決物理問題的思維能力。

高三復習課不僅是對知識的盤點、習題的操練,更應是對思維的拓展、方法的感悟。高中物理教學中處處蘊含著學生終身發展所需的物理思維方法和科學研究方法。在高三復習課中,教師要深化“3個理解”、聚焦“5種思維”,進而促成學生的學習從知識建構到思維進階的跨越。

參考文獻

[1][美]約翰·杜威. 我們如何思維[M]. 伍中友,譯. 北京:新華出版社,2010:47.

[2][5][6]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:56,78-79,43-44.

[3][7]教育部考試中心. 中國高考評價體系說明[M].北京:人民教育出版社,2019:10-36,34.

[4]郁梅.在專題教學中落實物理核心素養——對圖像“化曲為直”的處理培養“建模和演繹推理”能力[J]. 物理教師,2019,40(9):13-17.