墨韻天真,獨辟蹊徑

當前的書畫創作缺少三個方面,一方面是向上的精神指向,即很少有人的作品能夠達到形而上的哲學層面;另一方面是面對眾多生活方式,又有很多人的創作不能下沉或抵達至當下生活經驗本身;再一方面是很多人的創作一直沉湎于過往的書畫經典、藝術經驗本身而不能自拔和超越。近觀書畫家張彥旭畫作,不由眼前一亮,他的繪畫語言簡約從容,線條墨色于簡潔中直接潛入生活的方方面面,畫境在具有禪意古意的同時又契合現代人的時代審美趣味,可以說他的畫作既保持了中國傳統美學的審美意蘊,又刻畫出時代生活的風采。

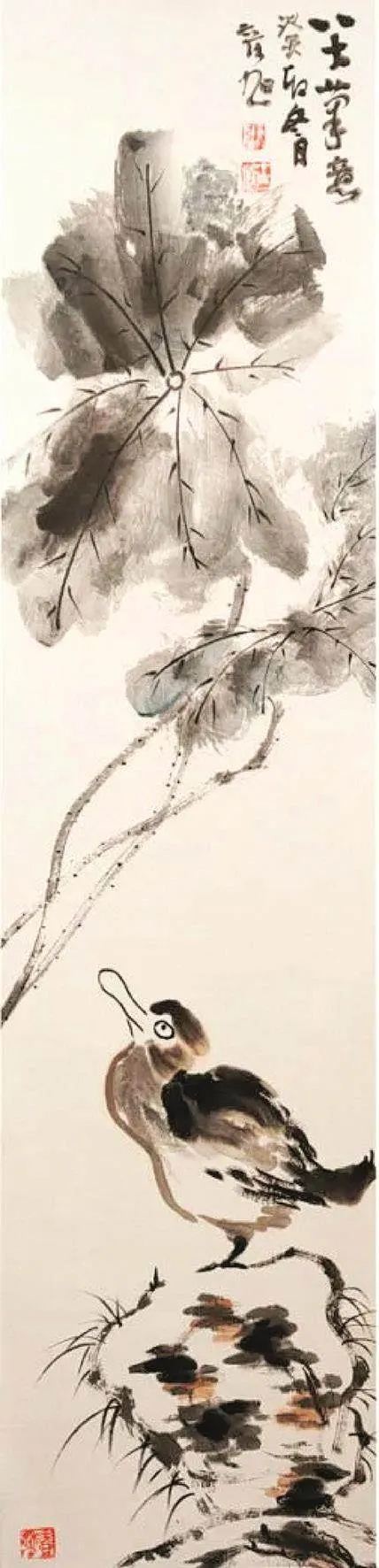

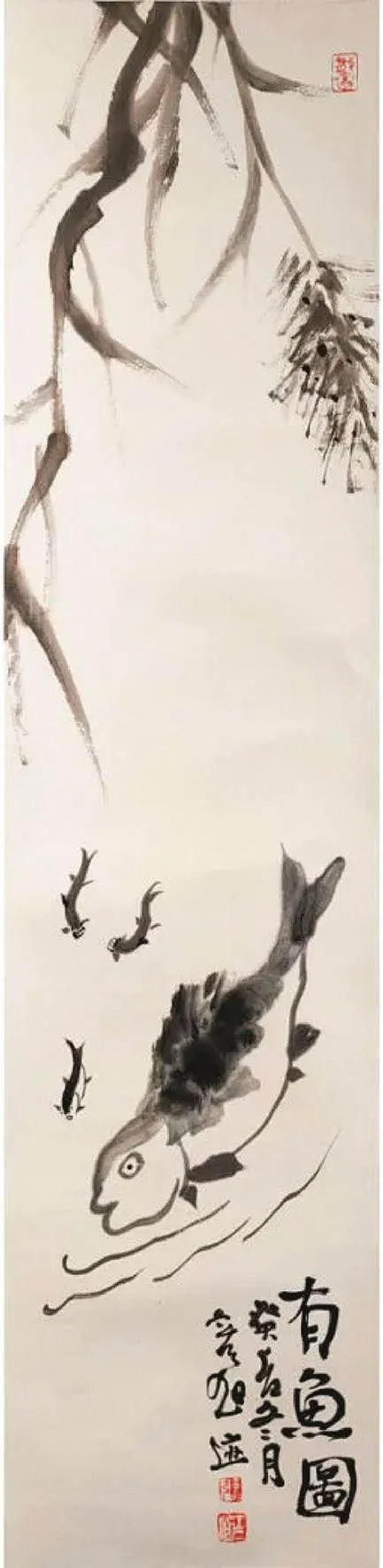

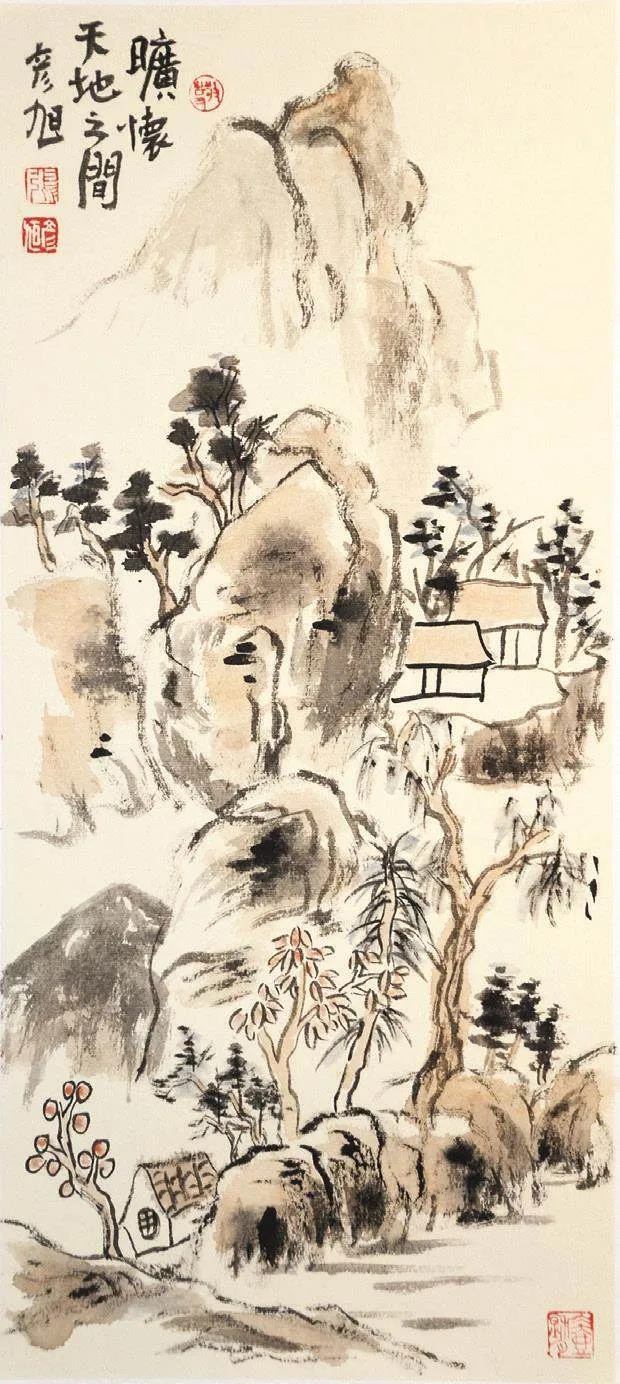

張彥旭,1976生于山東沂水,祖籍北京,現居青島從事書畫專業創作。他自幼酷愛書畫藝術,得到郭志光、張志民諸名家的點撥和教誨,作品多次入展各級展覽并獲獎,被海內外諸多美術館收藏。張彥旭的作品涉及山水、人物、花鳥三科,自成逸格,迥出世塵,妙合自然,是當代極具收藏潛力的文人畫家之一。

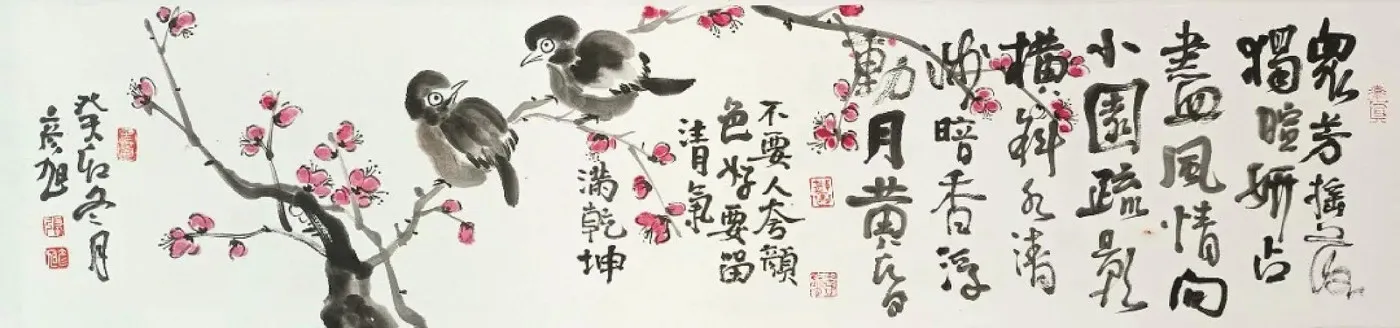

中國畫一向崇尚文人畫傳統,在日常學習的時光里,張彥旭對古今畫賢心摹手追,如宋元諸家,明代徐渭、陳淳、沈周,清初四僧、揚州八怪,尤喜八大山人;近現代之吳昌碩、虛谷、齊白石、黃賓虹,深慕陳子莊的繪畫狀態和精神。做一個有思想有情懷的當代文人畫畫家是張彥旭的理想所在。張彥旭曾說:“繪畫狀態即是所有著名畫家的生命狀態,亦是本人繪畫之追求,禪宗講明心見性,直指內心,繪畫亦然,書法亦然,藝術亦然。”

在書畫創作上,張彥旭比較看重中國畫筆墨所承載具有文化內涵的那一部分,他喜讀奇書妙文及古今中外先賢之雅文,尤喜老莊學說,禪宗佛學,在儒釋道經典著作中尋找自己的藝術觀。同時,他又積極入世,在生活的酸甜苦辣之中悟道,而付之于藝術創作。張彥旭重視個人的綜合人文修養,因為他知道在一幅中國畫中個人所體現的學養是第一位。張彥旭認為書畫同源,主張以書入畫,他認為一幅中國畫要做到書中有畫,畫中有書法,畫亦書,書亦畫,書畫本一體。確如王耕煙云:“有人問如何是士大夫畫?曰:只一寫字盡之。”此語最為中肯,寧要寫,不要描,畫亦如之,一入描畫,便為俗工矣。

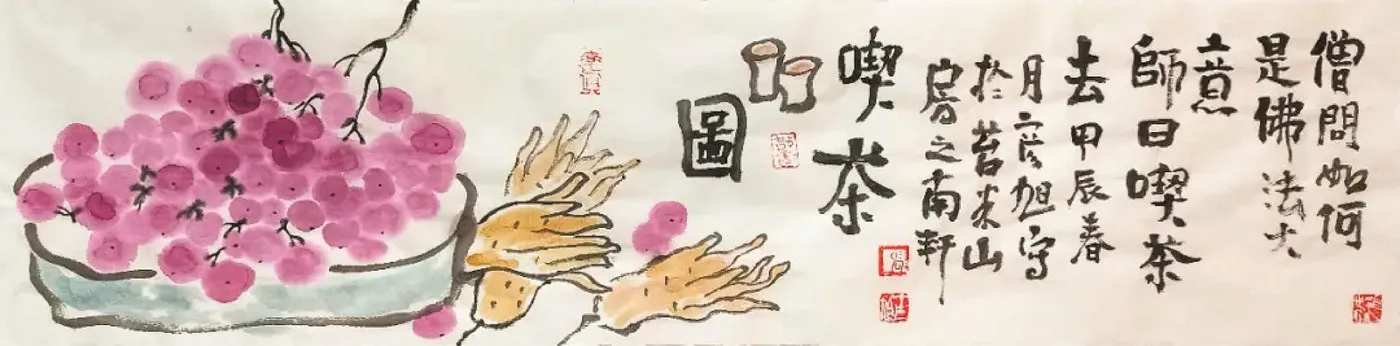

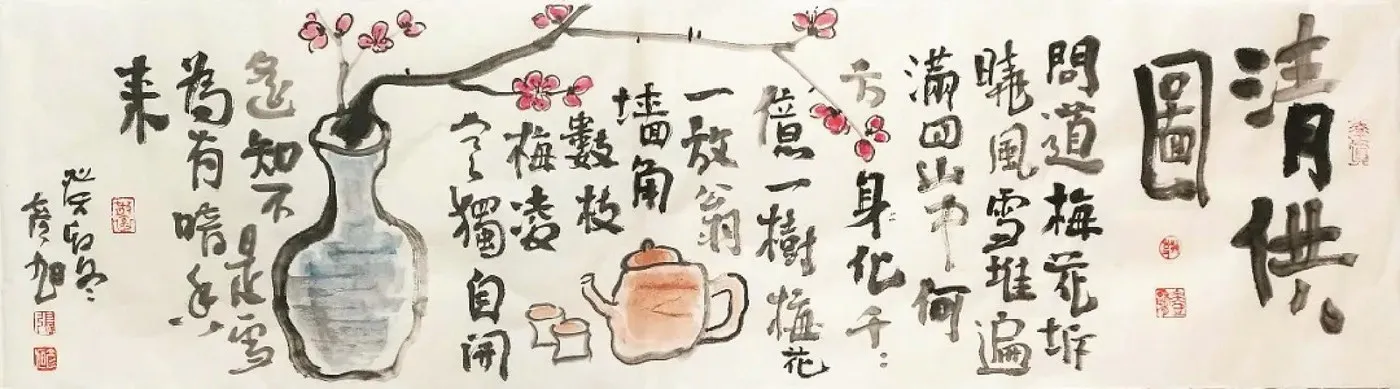

同時,張彥旭尚古懷今,主張中國畫要有書卷氣,有品位、內涵和高境界,主張真誠對待書畫創作,主張中國畫也要有時代的呼聲,要不斷給中國畫注入審美方面的新鮮血液。所以張彥旭的作品中常常蕩漾出高古、自在、返樸、好玩、天真、放松、荒寒、孤高、冷逸的意境。

潘天壽先生曾說:“法自畫生,畫自法立,無法非也,終于有法亦非也。故日:畫在有法無法間。”他說的雖然是畫畫的技法問題,卻也間接向我們提出了創作繪畫作品時題材內容的寬博性、精神指向的多面復雜性,所以,筆者以為張彥旭的繪畫作品在技法上有自己的創新,于墨分五色中簡化了好多皴法好多構圖,卻于簡單簡潔中抵達了需要紛繁技法才可表達清楚的畫境,這證明張彥旭在創作觀念上有自己獨特的認知。其二是張彥旭的繪畫作品在保持古意傳統的同時,具有趣味性、真性情和好玩的韻味和特點,使之兼具人文關懷和平民情懷,達到了雅俗共賞的藝術高境界。

清代大文人袁枚說:“品畫先神韻,論詩重性情。”張彥旭目前所創作的藝術作品既顯神韻,又重性情,兩者兼而有之,可以說是獨辟蹊徑,這是非常難得,更值得可喜可賀的事,也是他在藝術創作之路上經歷恒久積累和不斷自我體悟、已經進入一個嶄新創作階段的明證。

本文作者為臨沂大學教授、中華美學學會會員