墨香今何在墨魂何所歸

何氏川墨是銅梁的一張名片

許多人只知道徽墨,卻不知道世上還有被北宋詩人蘇泂譽為“瑯玕翠餅敲玄笏”的川墨。而南宋學者周輝所著《清波別志》也有對川墨的記載:“東南士大夫尚川墨。蒲大韶,恭州樂溫人,壻文子安、梁杲,渠州人,皆世業此。梁膠法精而價高,蒲麤而損梁直太半。出蜀者利其廉,攜以來者皆蒲墨也。雖均名川墨,而工制異。”可見,川墨早在宋代就已名聲在外,并常被作為文人贈禮。雖然川墨的起源難以考證,但曾在重慶市銅梁區乃至川渝一帶興盛一時的何氏川墨卻詳實可考。

何氏川墨是早年間居住在銅梁區蒲呂的何氏第七代孫何光珠,于清咸豐五年(1855年)從四川自貢有名的制墨家族周家承引過來的。何光珠早年是銅梁地區的一名廩膳生員(古代科舉制度考中后由官府發放膳食津貼的生員,通常簡稱為“廩生”),后來屢試不中便當了教書先生。由于他需要經常到數十上百里之外的墨莊購買墨錠,再加上其祖母的娘家周家是四川自貢一帶響當當的制墨家族,所以根據這層關系,他打定主意要學習制墨,并創辦一家屬于自己的制墨工坊。在長輩的支持下,一家制墨工坊在蒲呂何家壩開啟了它的百年傳承之路。

有自貢周家制墨工匠的指導,再加上何光珠勤學好思,在他的一番經營管理下,何家的制墨生意日漸興隆,周圍十里八鄉的商客都知道何家壩有這么一家制墨工坊。同時,為了方便顧客,何光珠還專門派人主動給各地墨商送貨,大大節省了墨商們外出采購的時間和精力,于是就跟何家達成了定期送貨的協議。此舉很快打開了銷路,何家墨坊漸漸走上正軌。事實上,何光珠還另有“小算盤”,他讓工坊伙計外出送貨的同時,要多了解客戶需求,看看別家產品的優勢,也就是現在講的“做市場調研”,從賣方市場向買方市場轉變。這雖看似一個不起眼的點子,但在那個“有什么就買什么”的年代,可謂是一大創舉,也正因如此,何氏川墨走上了商業發展的飛躍之路。

隨著何家墨坊聲名日盛,規模越來越大,一些問題逐漸暴露出來,例如生產工藝處于初級階段、墨品規格相對單一、缺少高端墨品等,尤其在墨品方面,只有面向學堂、店鋪、百姓等大眾市場的普通松煙墨,油煙墨、礦物墨以及再高級一些的定制墨、收藏墨等都還是空白。此時,外出伙計帶回來的信息就體現出作用來了,經過充分了解市場需求后,何家決定向墨品規格多樣化、品質高端化發展,在型號、形制、品質等方面都給予墨商與消費者更多選擇空間。

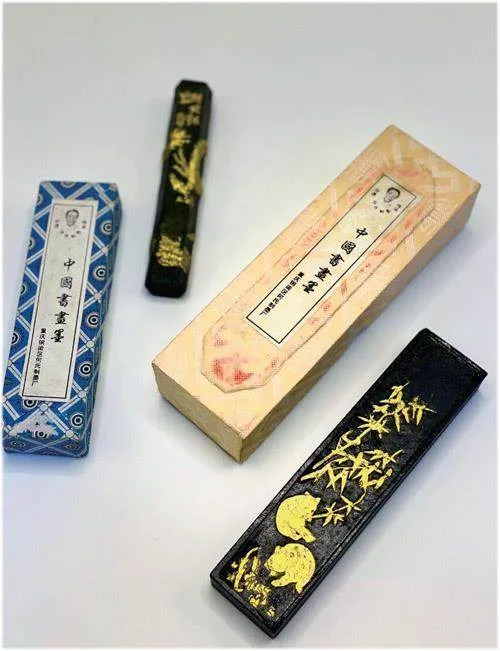

經過一段時間的探索,制墨工坊的設施設備日趨完善,制墨工藝也逐漸成熟,形成了何氏獨特的制墨工藝,還創建了“何氏墨”的專用名號,開發了“龍飛鳳舞”“龍門”“金不換”等10多種高級墨品。品質上去了,產量自然也迎來了明顯增長。一時間,制墨工坊所在的何家壩更加熱鬧了,不僅有臨近鄉鎮的教書先生、店家伙計以及販賣吃食玩物的小商販,也有遠道而來購物的墨商、想拜師的學徒,甚至前來參觀的各級官衙派員。看到何家墨坊的生意日漸興隆,當初等著看笑話的村民都服氣了:“沒想到一個教書先生,居然有這等眼光和魄力。”

此后,在銅梁甚至川渝地區,凡是經營文房四寶的墨莊、筆閣、紙社等,幾乎無人不知曉銅梁縣(2014年改稱“銅梁區”)蒲呂何家壩的大名,甚至有的人只知何家壩不知銅梁。何家壩儼然成了蒲呂街道乃至銅梁縣對外展示的一張名片。

然而到了清末,隨著市場上用墨需求的日益增加,各地不斷涌現新興制墨工坊,一些墨坊因為各種原因生產出外觀粗糙、偷工減料的劣質墨品,有的因為配方不精,氣味難聞,有的因制作工藝不夠,研磨出來的墨書寫時滲暈或書寫后褪色。雖然這樣的墨品被人嗤之以鼻,但勝在價格便宜,漸漸也被不少人接受。這導致像何家墨坊這樣的大品牌受到了極大的市場沖擊,出現了典型的“劣幣驅逐良幣”現象。

面對這種情況,為了穩定墨業市場,包括何家墨坊在內的一些老牌制墨作坊以分工合作的方式聯合經營,即發揮各自專長,把生產或銷售墨品、維修或雕刻墨具分開,這就是所謂的“川墨聯邦”。從此,何家從制墨業轉向了墨具制作,以另一種方式延續著何氏川墨。

手工制墨,手藝初心

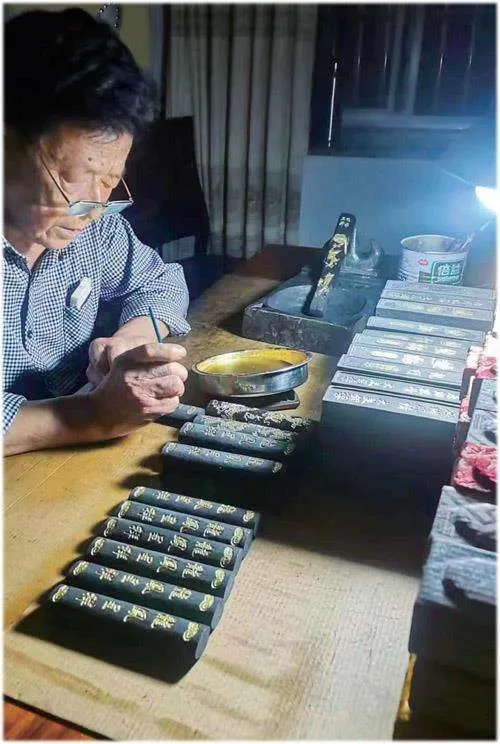

“我們何家墨坊,首先對材料有著嚴格要求,都是精選的特制松煙和純正牛膠,然后用我們自己雕刻的精致墨具加工。為了確保制墨品質,每一塊墨錠都由純手工制作完成,制作工序細數起來多達40多道,簡單歸納起來就是‘配、疊、搓、印、烤、洗、刷、填、寫、包’十字訣,這個‘十字訣’就是十大制作步驟,也可以說是成就我們‘何氏川墨’的訣竅。”從事了一輩子制墨的何文凱,對制作工序早已爛熟于心。

在這“十字訣”中,最重要的是“配”“印”“烤”等幾個環節。“配”即選配熬制成墨泥的原材料,包括蒸膠、配制、分團3個細分流程。首先選取上等牛膠熬制成半凝固狀態,然后與本地上等松枝制作的松煙等材料一起倒入石碓窩內,充分攪拌融合為黑色泥狀,再用腳踩至均勻柔軟的墨泥軟團。“烤”即將印好的墨塊烘干至完全脫水,包括冷卻、銼平、烘干等流程。“‘印’主要是將墨坯印制成型,包括選料、下料、制外框、繪圖、拓樣、雕刻等工序,‘印’這個環節本身其實不難,難的是印制墨具的制作,這也是我們家后來發展的另一大產業。”墨具制作不僅讓何家墨坊走出了一條獨特的發展道路,更讓何文凱在生活艱難的時候找到了方向,為他之后創辦制墨廠打下了基礎。

印制好的墨錠需靜置于墨具中散去熱量,然后取出墨錠置于通風處干燥,每隔5分鐘翻動一次,直至墨錠表面干燥后移入竹篩繼續風干至七成,再用板銼對墨錠四周毛邊、表面打磨平整,然后烘烤至完全脫去水分,如此一塊墨錠才算基本完成制作。“其實,在這些工序之前還有松煙的制作,也是一道很費功夫的活,只不過為了省時省力,我們多是從別處購買,所以未算入‘十字訣’中。現在市面上最主要的就是油煙墨和松煙墨兩種,油煙墨主要以桐油為原材料,松煙墨主要以松木煙為原材料,用松木燒一天也只能得到三四兩松煙,因為浪費資源且污染大現在很難制作了。我現在的松煙原材料都是上世紀90年代購買的存貨,所以現在就算想要大批量制作也很難。”如此制作出來的何氏川墨,墨香濃郁、性質穩定,不僅可書寫于紙張、絲綢、絹、棉、麻、竹、木、石材等各種材質而不會腐蝕,且書寫時還不滲暈、不褪色,可廣泛應用于書畫、碑帖、匾牌、建筑裝飾等領域。

“最后的‘寫’‘包’這兩個步驟雖然簡單,但是對于消費者來說卻很重要,需要在內外包裝上注明商標名稱、產品成分、數量、重量、生產日期、保質期限、使用說明、儲存方法等明確信息。我們要站在消費者、使用者的角度做產品,這樣生意才會長久。”何文凱的一席話讓人很受啟發,相較當下,一些商家因原材料、生產制作過程本就經不起推敲,所以在包裝說明上要么故意模糊信息,甚至直接不提。值得他們學習的不僅是中國傳統手工藝、非遺技藝地道的制作工藝,還有手藝人、非遺傳承人的“手藝初心”。

名揚川渝的何氏制墨與何氏墨具

早在何家墨坊剛建立的時候,何家就決定在墨具雕刻方面自力更生,從找木工匠人到培養墨具師傅,從選料、設計到鉆研雕刻技巧,為此還專門在墨坊一旁增加了幾間墨具加工坊。“沒有現成的模子,就去別家墨莊找樣品參考;沒有現成的圖樣,就立馬請人設計繪制。經過一段時間的摸索,本就有著高超木工技藝的師傅們很快就掌握了一整套的制作工藝。”在何文凱看來,制作墨具跟造房屋打家具比較起來,雖然體力活少了,但是對腦力活要求更高。因為墨具內側最小的地方只有手指一般粗細,大的也不過寸寬尺長,“墨具雕刻要求刀鋒的運行、深淺的程度都必須特別精準,如此制作出來的墨錠才有型有款。這不僅要求工匠心靈手巧,而且心要沉、手要穩、耐性好,是完全憑著師傅們的手工、眼力和心氣一刀一鑿完成的。”要在如此細小的墨具內壁上雕刻精細的圖案,這對以前從事修房屋打家具的“大木匠”師傅們而言,的確有很大難度。

“墨具制作的關鍵環節,就是圖案雕刻,這些雕刻除了工藝要求極為精細之外,花色、字樣等也要有變化。”何文凱不僅懂制墨,在家風的熏陶下,對墨具雕刻也有著豐富的經驗。

“川墨聯邦”后,何家的主要業務轉為墨具維修和制作,對墨具雕刻工藝有了深入研究,雕刻工藝越來越精湛,花樣越來越廣泛,創新設計了多種富有特色的墨具款式。出自何家墨坊的墨具和墨錠無論是品質還是外觀,都比市面上很多其他同類產品更上檔次。各地墨坊紛紛找上門來,有做墨具維修的,也有定制新墨具的。從清末到民國初期,何家憑著精湛的墨具雕刻技藝名冠川東,幾乎壟斷了整個四川地區的墨具市場。因此,這一“無心之舉”,竟成就了何家制墨的又一大產業。從此,何家制墨與何家墨具一起名揚川渝一帶。

從民國中后期起,隨著資本家涉足制墨行業,開辦起規模較大的制墨工廠,在隨后的幾十年里,何家人又作為大師傅或技術指導被聘請到重慶制墨廠、重慶第二文教用品廠、重慶人民路筆墨廠等,何文凱的叔父何德祥就是其中一個。也正因為有這樣的機會,何文凱十多歲時就跟隨叔父從事墨具維修和雕刻的行當,并逐漸從初入行的“小何”成長為受人敬重的“何師傅”。

21世紀初,在何家墨坊關閉后,何文凱帶著一大家子搬進了城里。人雖然進了城里,但心思仍在鄉下的墨坊,總想憑著自己的一身手藝做點事情。“因為以前跟墨具打了半輩子交道,不僅會木雕的各種技藝,還懂設計,所以我就想,墨錠雖然過時了,但木雕總該不會過時吧,于是就想著做木雕。”銅梁是聞名全國的“龍鄉”,擁有銅梁龍舞和銅梁龍燈彩扎兩項與龍相關的國家級非物質文化遺產代表性項目,何文凱希望讓住在“龍城”的人們用“龍墨”、坐“龍椅”。打定主意后,他就在銅梁城區馬家灣開了一家叫作“何氏木雕”的木作工坊。從租店鋪到買設備,從畫草圖到找材料,從構思到雕刻,全是他一個人用時間“磨”出來的。2013年,經過5年時間的一刀一鑿,他以“銅梁龍”為題材雕刻了“福”“祿”“壽”“喜”4把“九龍椅”。尤其是第一把“九龍椅”之“福”椅,其由柏木制成,重達50千克,全部以榫卯結構結合,上面雕刻了火龍、盤龍、彩龍等9條龍,其中5條屬于半浮雕,4條屬于全浮雕,形態皆由舞動的“銅梁龍”演變而來。而且龍睛還用了特殊的點睛工藝,使觀者不管站在哪個角度看過去,都有跟龍對視的感覺。之后,何文凱又先后制作完成了龍杖、盤龍茶幾、紅木龍鳳屏等木雕作品。這些作品的面世,引起了鄰里街坊和當地文化部門的重視,一時間,領導關注、媒體報道、展覽邀約、高價求購等,何文凱很快也成了當地的名人。

雖然何文凱的主要精力都放在木雕上,但他從未忘記“何氏川墨”。所以,每次木雕參展他都會帶上一些墨錠一并展出,不遺余力地向觀眾宣傳何氏川墨的歷史淵源與制作工藝,雖然購買者不多,但何文凱很釋然:“賣一只是一只,多一個人買,就多一個人知道我們家的何氏川墨。這個事情急不得,也急不來,積少成多嘛。”

何氏川墨的回歸

“這個鍋灶是我自己找石頭砌成的,用來熬膠和拌料;中間的桌案是操作臺,主要用來搓墨條、分墨團的;墻腳的這些木盒子就是墨具,各種墨錠的造型和圖案都是從這里面脫胎而出的;這個杠桿叫壓擔,是用來壓實墨具使墨條定型的……你聞,一進屋就能聞到濃濃的墨香味。”在位于銅梁區蒲呂街道何家壩的幾間土房內,何文凱向筆者一一介紹起來。這幾間獨立的土屋就是何文凱如今的臨時制墨工坊,每隔一兩個月,何文凱都要回到這幾間土坯房,看一看、摸一摸這些曾經陪伴他大半生的制墨工具。有時候一時興起,還會“重操舊業”做幾只墨錠出來。

這些制墨工具是20世紀80年代,何文凱自己創辦制墨廠留下來的。1985年,在家人的支持下和鄰居們的議論聲中,何文凱放棄了重慶筆墨廠制墨車間主任的光環,從重慶城區回到了銅梁蒲呂何家壩,創辦了一家屬于他自己的制墨廠——銅梁蒲呂制墨廠。“說是制墨廠,其實就是個家庭作坊而已,好在我們家以前本來就是做這個的,家里人多少都懂一些,稍加練習就成熟練工了。”由于有承包制墨車間的管理、銷售經驗,何文凱很快就打開了銷路,不僅注冊了“渝龍”商標,還制作出更高級的精品墨、收藏墨,不僅為重慶筆墨廠“代工”,還將產品遠銷到四川、云南、貴州等地,成為西南地區具有較高知名度的固體墨品牌。可惜后來隨著墨汁的普及以及人們書寫工具和習慣的變化,固體墨錠的需求量逐漸減少,蒲呂制墨廠每況愈下,直到2003年已經到了門可羅雀的地步,何文凱不得不關停制墨廠,只感嘆“墨香今何在,墨魂何所歸”。這些墨具就是那時留存下來的。直到前幾年,因為土地開發,蒲呂制墨廠所在地正好處于開發區域,何文凱不得不將墨具搬離到現在這幾間土坯房。

這幾間土坯房里面的東西全是黑漆漆的,幾乎看不到原來的顏色。有些東西雖然已經破破爛爛的,但何文凱不舍得扔。在另一間房里則存放著墨煙、桐油、麝香等原材料。“這些松煙跟著這些設備一起,我走到哪里就搬到哪里,來來回回不記得搬過好多地方了,但從來沒有扔過一點。哪怕后來我落戶在城里,也從來沒想過要扔掉。”尤其是那些長短不一、大小各異的墨具,何文凱每搬一次家,幾乎都是隨人而行。

只要一有機會,例如開學或放假時書法班招生的校門口、春節寫對聯的攤子邊等,何文凱都會帶著墨錠向大家推銷。雖然沒什么效果,但他也很坦然,因為他本來也沒抱太大希望,只是讓自己心里好受點。有時候實在賣不出去,他就送給書法愛好者、收藏者等有緣之士。“沒人購買,送人總還是可以的。能夠讓一些人知道這個東西,了解這個東西,保存這個東西,就體現出了它的價值。”他說,“在銅梁,在重慶,甚至更遠的地方,一旦我完全放下制墨,再也不去管它,把所有的制墨設備都丟棄了,那么也許過不了多久它就會真正地銷聲匿跡,到那時很多人就不知道‘墨錠’,更不知道‘川墨’了。”

好在國家在這些年進行了積極的政策引導,各地加強了對非遺的挖掘與保護。2015年何文凱找到銅梁區文化部門,銅梁區非遺保護中心非常重視,不僅對何氏制墨技藝進行了口述文字和視頻記錄,還聯系當地媒體進行了報道宣傳。2014年,已近古稀之年的何文凱還參加了由文化部(2018年文化部跟國家旅游局合并組建“文化和旅游部”)舉辦的“中國非物質文化遺產傳承人群研修培訓計劃”的學習。2016年,“何氏制墨技藝”被列入重慶市第五批非遺代表性項目名錄,而何文凱被認定為重慶市市級非遺代表性傳承人。

2019年,在銅梁區非遺保護中心的支持和幫助下,何文凱創辦了微型企業,重新啟動了蒲呂制墨廠,也就是現在這個簡陋的小作坊。如今,為了滿足書法名家、收藏人士、愛好者的需求,何文凱會不定期生產墨錠。這些墨錠有“龍飛鳳舞”“松滋香”“龍門”等祖傳老牌子,也有“松鶴”“熊貓”等新牌子,全都是由何文凱雕刻的墨具做出來的,那一塊塊大小不一、形狀各異的墨錠上,點綴著各種圖案、紋理、文字、方印等裝飾,雖然有些因為墨具陳舊或磨損已經變得不似以前那么精細、清晰,但這不僅不會影響其品質,反而因為“鍍”上了這層時間的痕跡讓它們更具魅力。

“這幾間房子的后面就是何家老院子,也是何氏川墨的發祥地——300多年前,我們何氏先祖湖廣填四川扎根至此,至清咸豐年間何家墨坊創始人何光珠創辦制墨作坊開始制墨,一直都是在這片土地上。如今我終于回到了這里。”何文凱說這句話的時候,語速慢了很多,有一種釋然,也有一種篤定,用他的話說,“這是一種告慰,也是一種回歸。”