探究影響聲音強弱變化的原因

□ 主講人:徐敬洪

教學背景

《義務教育科學課程標準(2022年版)》要求,小學3~4年級學生應知道聲音有高低和強弱之分,能解釋聲音的產生與物體振動的關系,以及聲音高低、強弱的改變與振動幅度變化的關系。

在傳統的教學中,學生往往是通過敲擊音叉進行實驗,從而探究影響聲音強弱變化的原因。敲擊音叉時,音叉振動并發出聲音,從而說明聲音是通過振動產生的。用不同的力度敲擊音叉,音叉振動幅度越大,發出的聲音越大,從而說明聲音的強弱變化與物體的振動幅度有關。傳統實驗雖然能比較好地呈現音叉的振動幅度,但是無法對聲音的強弱進行量化,我們只能通過感官主觀地判斷聲音的強弱,使得實驗結果缺乏數據,不夠客觀。

在本次案例中,我們將借助行空板、模擬聲級計等開源硬件對聲音的強弱進行量化,把實驗結果更加直觀、客觀地呈現給學生,使學生更加清晰地理解聲音強弱變化和物體振動幅度之間的關系。

教學目標

科學觀念:通過觀察和跨學科實驗,知道物體振動幅度的變化能引起聲音強弱的變化。

科學思維:能在教師指導下,以“敲擊越用力,振動幅度越大,聲音分貝值越高”為證據,說明聲音強弱的變化與物體振動幅度的關系。

探究實踐:能夠利用多種感官以及跨學科的工具,如模擬聲級計等,描述聲音強弱的變化。

態度責任:具有敢于探究身邊事物特性的勇氣,提高探究科學的濃厚興趣。

教學重點與難點

教學重點:知道物體振動幅度的變化能引起聲音強弱的變化。

教學難點:能說明聲音強弱的變化與物體振動幅度的關系。

教學準備

一、材料準備

行空板1塊、模擬聲級計1個、音叉一套、杜邦線若干。

二、制作實驗裝置

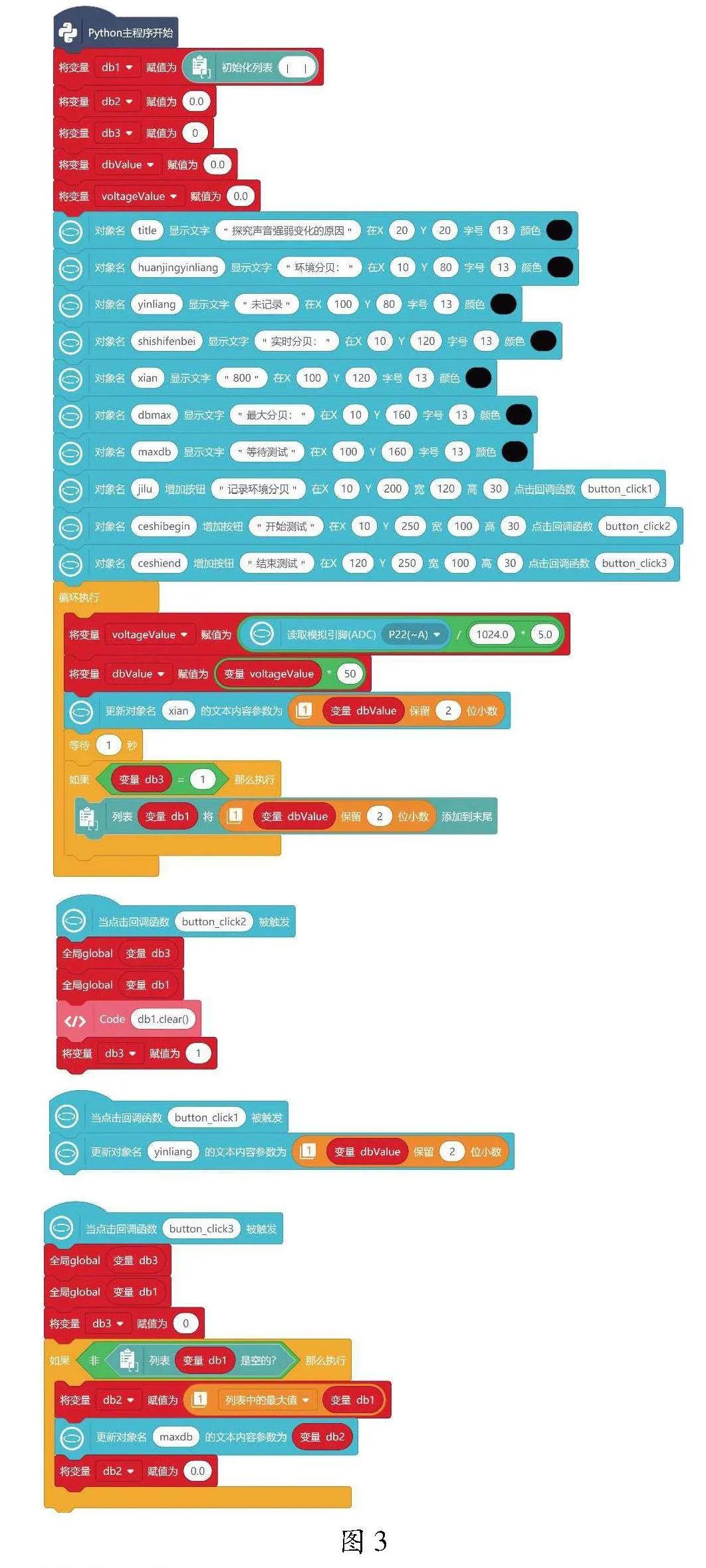

本實驗裝置的制作比較簡單,學生可利用杜邦線將模擬聲級計連接到行空板上。為了避免實驗過程中產生其他變量,需要把模擬聲級計固定在音叉上,并且在實驗過程中保持位置不變。實驗裝置搭建如圖1所示。

■

圖1

三、編寫硬件程序

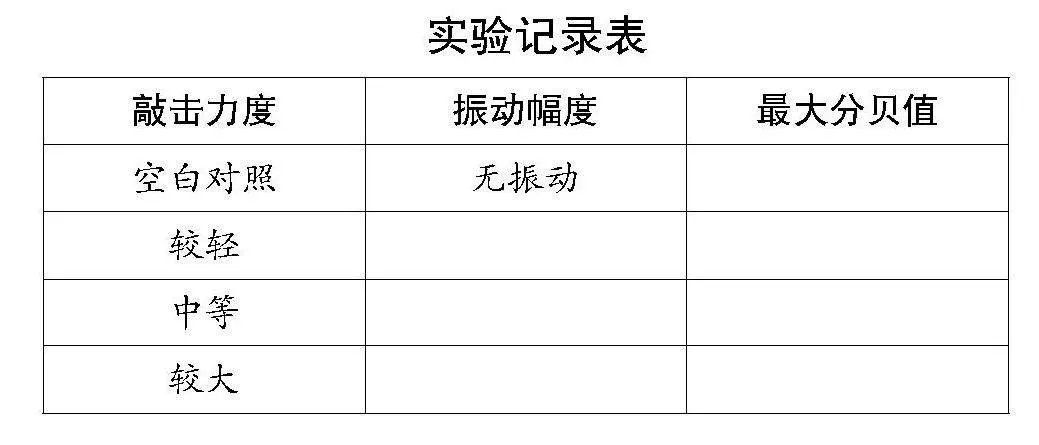

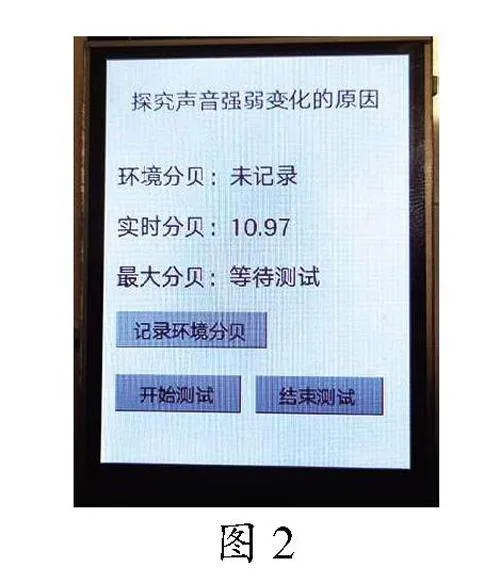

程序界面設計如圖2所示,行空板的程序主要用于記錄音叉振動后聲音的分貝大小,通過聲音的分貝大小反映聲音的強弱。由于音叉被敲擊后,振動產生的聲音是動態變化的,為了更加準確地記錄音叉振動產生的聲音數據,我們點擊“開始測試”按鈕后,程序將持續記錄聲音的分貝值,直到“結束測試”按鈕被按下。當學生結束測試后,程序會自動提取測試期間的最大分貝值,作為該次測試的最終分貝值。完整程序如圖3所示。

■

圖3

教學過程

一、情境導入

教師播放生活中有關聲音的視頻,如鳥叫聲、火車行駛聲、汽車鳴笛聲、學生讀書聲等,讓學生認真聆聽這些聲音,并進一步引導學生說出自己身邊其他常見的聲音,體會聲音在日常生活中的無處不在。

教師提出問題:這些聲音是怎么產生的?這些聲音之間有什么不一樣的地方?

學生分小組進行討論并由代表進行回答。

教師小結:通過剛才的討論,我們知道這些聲音既有“嘰嘰喳喳”,也有“轟轟轟”,不同人說話的聲音也不一樣,而這種聲音表現出來的差異我們稱作“音色”。除此之外,我們聽到的這些聲音還有“大小”的不同,我們把聲音的“大小”稱為聲音的“強弱”。

二、實驗探究

1.教師講解實驗裝置的使用方法

教師示范正確連接裝置的操作后,需要向學生強調的是模擬聲級計的位置不僅要固定好,且實驗過程中不能發生變動,避免模擬聲級計的位置發生變化而產生其他影響實驗結果的變量。

實驗開始后,教師點擊“記錄環境分貝”按鈕,記錄當前環境的聲音分貝值,以此作為空白對照組數據。接著點擊“開始測試”按鈕后,程序便會不斷地記錄環境的分貝值。教師開始敲擊音叉,學生就可以觀察到音叉的振動。等待音叉發出的聲音完全消失后,師生再次觀察音叉,會發現音叉振動也隨之消失,此時點擊“結束測試”按鈕,程序自動顯示測試過程中記錄到的最大聲音分貝值。

教師繼續試驗,并不斷改變敲擊音叉力度的大小,學生通過反復觀察,并結合音叉的振動情況與實驗中所聽到的聲音大小,以及記錄到的準確的聲音分貝值,就能總結并分析得到實驗結論。

2.學生自主探究實驗

學生以小組為單位,結合教師的示范操作與提示,展開實驗。在本實驗中,教師要引導學生做好小組的分工,明確實驗操作員、實驗記錄員等不同人員的職責。由于敲擊音叉的力度是主觀的,每組學生可以自行定義敲擊力度為“較輕”“中等”“較大”三種,將每種敲擊力度產生的振動幅度和聲音分貝值記錄下來。除此之外,音叉的振動幅度同樣無法量化,學生需要認真觀察,準確用語言來描述和記錄。教師可以提前引導學生定義能準確區分振動幅度的形容詞,分別為“較大”“一般”“較小”三種。

環境中的聲音容易對實驗結果產生影響,因此教師需要要求學生在實驗過程中保持絕對的安靜,小組之間也應該拉開一定的間隔,防止不同小組在實驗探究過程中互相產生干擾。最后,學生填寫如下實驗記錄表格。

實驗記錄表

■

三、分享總結

學生以小組為單位在課堂上分享實驗數據及小組實驗結論。分享過程中,教師應引導學生正確描述實驗過程中敲擊音叉力度的變化、音叉振動幅度的變化、聲音分貝值的變化,并讓學生結合所學知識和實驗數據,初步分析物體的振動幅度變化與聲音強弱變化之間的關系。

學生通過實驗發現,當敲擊音叉的力度越大,音叉振動的幅度就越大,產生的聲音分貝值也越大。由此說明,當物體的振動幅度發生變化后,聲音的強弱也會發生變化,振動幅度越大,聲音的分貝值也越大,反之,聲音的分貝值越小。即物體的振動幅度由大變小,所產生的聲音則由強變弱,反之,則聲音由弱變強。

教學反思

本案例圍繞“生活中的聲音”這一情境展開,教師通過創設情境,引導學生了解聲音的“音色”“強弱”等概念,讓學生對聲音的特性有了初步的認識。之后,教師進一步引導學生開展實驗,探究影響聲音強弱變化的原因。

本案例是一個以音叉為主要實驗器材的經典探究實驗。為了解決傳統實驗過程中聲音無法量化的問題,我們借助了一些開源硬件,在一定程度上把傳統實驗數字化,讓實驗結果更直觀。

在實際開展教學的過程中,實驗的操作難點主要是如何控制環境的聲音、如何正確描述敲擊音叉力度的變化以及音叉振動幅度。因此,在課堂探究實驗過程中,教師必須要求學生做到絕對的安靜,維持班級的紀律,控制學生小組之間的距離,最大限度地減少環境對實驗結果的干擾。在實驗開始以及總結階段,教師應指導學生正確描述敲擊音叉的力度以及音叉的振動幅度。