倪瓚山水畫中的“隱逸”思想

關鍵詞:“隱逸”思想;倪瓚;山水畫;元代

在中國藝術史上,“隱逸”思想貫穿傳統山水畫的發展過程,而元代是“隱逸”思想最流行的時期。隨著元代初期科舉制度被廢除,文人不得不放棄步入仕途的想法,“隱逸”思想開始興起。元代山水畫也因此產生了審美上的變化,逐步轉向追求禪意境界,最后形成了以“逸格”為特點的繪畫鑒賞標準[1]。關于繪畫,“元四家”之一的倪瓚總結為:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”[2]其藝術創作不可避免地受到元代的“隱逸”思想影響。

一、倪瓚山水畫中的“隱逸”思想

(一)“隱逸”思想初現

早年家境富裕,倪瓚見過的古畫不少,雜學各家。在中年前,其在繪畫上多學習董源,從《東崗草堂》中可以看出山石仿董源的長披麻皴。由此可見,倪瓚早期還沒有形成自己的畫風,主要以師法前人為主,同時借景抒情。

《岸南雙樹圖》(圖1)是倪瓚為好友所作的一幅畫。在這件作品中,倪瓚將畫和詩相結合,以表達他的離愁別緒。圖中畫面空間開闊,兩棵樹并排而立:其中一棵稍高一點,樹干筆直,滿樹枯枝;另一棵樹干優柔彎曲。兩棵樹互相平衡、互相偎依,這也展現出倪瓚和好友之間的關系。倪瓚在畫面的右上角題了一首詩:“余既為公遠茂才寫此并賦絕句:‘甫里宅邊曾系舟,滄江白鳥思悠悠。憶得岸南雙樹子,雨余青竹上牽牛。’”倪瓚借畫與詩來表達他對好友的思念。在畫中,優雅而有力的筆跡似乎在訴說哀怨而纏綿的離情,流露出一種持續不斷、超然畫外的韻味。這也為后期倪瓚山水畫“隱逸”思想的形成做了鋪墊。

(二)“隱逸”思想的形成

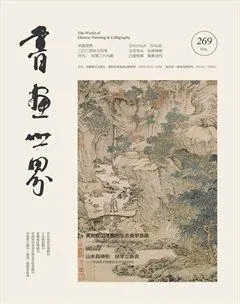

1345年以后,倪瓚開始到自然中去觀察景物,師法自然,其繪畫逐漸凸顯出倪瓚的“隱逸”思想。其在《雨后空林圖》(圖2)中表達了對生活及自然的熱愛、對官場的不屑,以及對歸隱山林的向往之情。

倪瓚的作品中以土坡、低丘為主,而《雨后空林圖》中則是高山大川,景物十分豐富,描繪出江南雨后山林的景象。淅淅瀝瀝的春雨洗滌著塵埃,山中水霧如煙,崖上草木寥寥,茅屋內空無一人,一切都顯得氤氳、空蕩。山體綿延,重巒疊嶂,清泉穿石而下,流入山前的一片水域之中。水又繞山坡、穿石橋,湍湍而流。從這幅畫中,觀者似乎能聽到這流水聲,猶如進入桃花源一般。平坡上的茅屋獨立于畫面,房前、屋后、溪橋邊的一片樹林挺立于寒風中,給畫面增添了蒼涼之意。《雨后空林圖》中呈現出很多景物,如重山復嶺、叢樹溪橋、茅屋草堂等等。盡管如此,倪瓚在用筆及經營安排上,體現出清雅的“逸格”山水;在表現雨后山林朦朧的景象上,不以水墨來表現,而是對景物進行設色,烘托出一種蒼涼荒寂的氛圍,從而表達出對自然的熱愛,以及對遁入山林的向往。

《雨后空林圖》作于元末明初,農民起義風起云涌。此時,倪瓚正處于人生暮年,經歷了人生風雨。在他看來,一切如過眼云煙,只有歸隱山林才是他的人生寄托和精神追求。

(三)“隱逸”思想的成熟

到了人生后期,倪瓚用“自娛”來標榜自己的山水畫。他不再追求皴法,而是在創作中融入情感并進行創新,在作品中表達自己最真實的感受。倪瓚將山水畫作為“隱逸”思想的感性顯現,以超凡脫俗的心態來接近自然,將山水和自己的生命融為一體,凸顯出對避世隱居、回歸自然的追求。

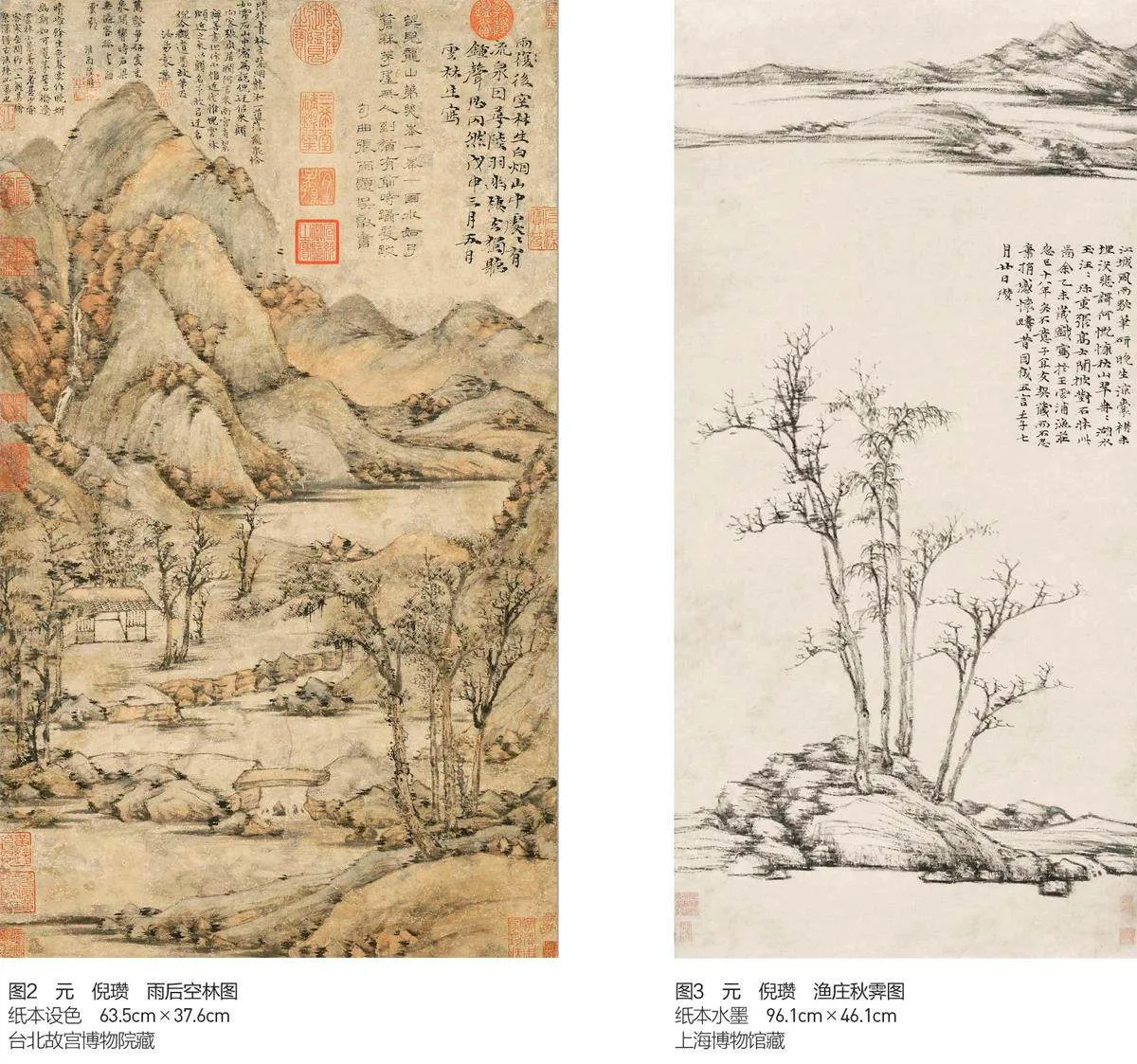

倪瓚的山水畫不取材兩宋時期高闊、深遠的雄渾壯麗之景,而取材他所居住的太湖一帶的風景,畫風簡淡蕭疏,似嫩而蒼。倪瓚所作《漁莊秋霽圖》(圖3)是最能體現其山水畫空靈、簡淡風格的一件作品。他運用“一河兩岸”三段式構圖法,將畫面分為近景、中景、遠景三段。畫中留白之處,水平如鏡,無任何波紋起伏,流露出平靜而淡泊的意境。遠景有幾處矮坡,起伏有致,體現出寧靜致遠、寂靜遼闊的心境。在這幅畫中,沒有飛鳥與漁船的痕跡,也沒有人跡。整幅畫面使用大面積留白,“逸氣”充盈其中,營造了一種空靈的藝術效果,空靈之處透出人生境界的淡與靜,反映了倪瓚對隱逸生活的希望。

二、倪瓚山水畫“隱逸”思想的價值

倪瓚遵循“外師造化,中得心源”的創作觀念,借助畫面上的形象來表達自己的思想情感與人生體驗。這些形象飽含豐富的情感,附著了“隱逸”思想,被畫家賦予了生命、情感和品格,成為倪瓚思想情感的依托,使畫家的“隱逸”思想以一種具體的形式呈現在觀者面前。

元代是中國文人畫發展的鼎盛時期,倪瓚生逢亂世,家道中落,強烈的生活反差使他苦悶、茫然。他寄身山林,專心繪畫,通過寫意山水來傾吐孤寂、凄苦的情感,取得了元代寫意山水畫的至高成就,對后代繪畫產生了深刻的影響。

結語

宋元時期文人畫“隱逸”思想的表達既體現出文人畫的藝術特性,也有鮮明的時代特點。隱逸題材繪畫是宋元文人畫的重要組成部分,文人對隱逸題材的偏愛促使此類文人畫在審美意象、筆墨形式和意境營造等方面形成了獨特的審美特點。作為中國畫史上獨具風格的文人畫家的重要代表,倪瓚將自己對人生和社會的獨特解讀融入其繪畫,對后世文人隱逸繪畫產生了深遠影響。