中國有我美好的愛情記憶

采訪正式開始之前,馬丁·雅克打趣地問道:“是否可以來一杯威士忌酒,以消解旅途的疲憊。”那是9月2日的晚上,他剛從倫敦飛抵北京,準備參加由中國人民大學主辦、中國人民大學區域國別研究院(重陽金融研究院)承辦的“中國式現代化與世界未來”明德戰略對話。

作為英國劍橋大學前高級研究員、知名中國問題專家,現年79歲的雅克對中國有著持續而深入的研究。當被問及如何形容他眼中的中國時,雅克笑道:“用‘非凡’一詞足以概括。世界上沒有一個國家像中國這樣,與自己的過往聯系得如此緊密。如果想了解中國,就必須了解中國的歷史。”雅克評價說,“西方最大的問題之一在于,他們對中國的認知只停留在最淺薄、最表象的層面上,對其非凡歷史毫無了解。”

而雅克與中國的結緣,則開始于30多年前一段刻骨銘心的愛情。我們之間的對話也由此徐徐展開。

源于愛情的中國緣

1945年,雅克出生于英國西米德蘭茲郡考文垂。他的父母都是英國共產黨黨員,喜歡討論政治話題,這種關注政治的家庭氛圍對雅克產生了很大影響。從劍橋大學博士畢業后,雅克先是在布里斯托大學任教。1977年,32歲的他開始在英國共產黨黨刊《今日馬克思主義》當編輯,這一當就是10多年,其間他將一本晦澀乏味的雜志轉變為英國最具影響力的政治出版物。

對于雅克來說,1993年是幸運的一年。那一年,他與伙伴共同創立了智庫德莫斯(Demos),很快便產生了社會影響力。之后他給自己放了一個長假,來到亞洲旅游。

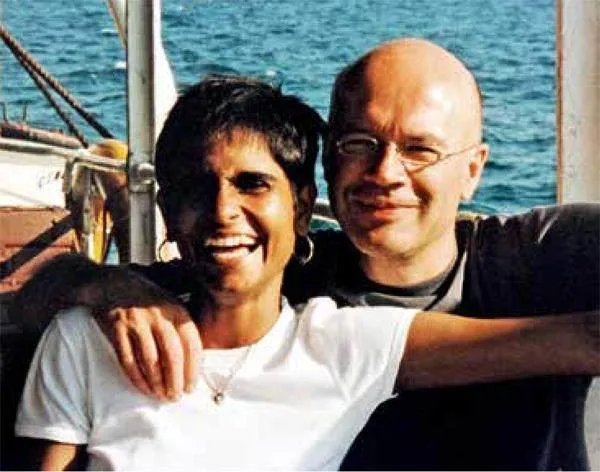

在馬來西亞東海岸一個小島的叢林里,雅克像往常一樣晨跑。突然,他的身后傳來一個聲音:“我以前在哪里見過你嗎?”轉過頭,他看到一位留著黑色短發的女子,臉是深棕色的,有著毫不設防的美麗笑容。還沒等雅克開口,這位名叫哈林德的馬來西亞女子便頑皮地笑著說:“你應該是在村里跑步吧,只有你們白人才會做這么愚蠢的事。”

“我遇到了我的靈魂伴侶,短短幾句話以后,哈林德就把我的生活搞得天翻地覆。”雅克說。兩人一見鐘情,開始熱烈交談,并很快墜入愛河。“她聰慧、溫暖、善良,有天生的吸引力。和她的戀愛完全改變了我。一方面,我們是如此心有靈犀;但另一方面,我們又是如此不同——我來自寒冷潮濕的北方島嶼,而她則屬于赤道附近地區的前殖民地國家。這兩方面的結合改變了我觀察和認知世界的角度。我的注意力一下子由歐洲轉到了亞洲。”

哈林德在馬來西亞一個華人社區長大,會說廣東話,也十分欣賞馬來西亞華人。雅克和哈林德隨后相約結伴來到中國的廣東省。“那時我對中國還一無所知,雖然已經聽說了鄧小平的改革開放,但尚未密切關注。”雅克說。他用“原始”形容他當時見到的廣東——坑洼不平的路面、各色各樣的老式交通工具、昏暗房間內的小鐵床、農村里的水牛……眼前的景象讓雅克永生難忘。

“變化就在眼前,來到中國是我生命中的一個重要時刻,我在這里看到了中國人民對擺脫貧困的強烈渴望,也感受到這里所蘊含的巨大能量和活力。我渴望去了解這個國家,試圖理解當時如火如荼的改革開放對它意味著什么、將改變什么,以及它要走向何方。”雅克說。

中國之行也蘊含了雅克最美好的愛情記憶。他和哈林德一起看了電影《霸王別姬》。這是雅克觀看的第一部中國電影,“故事非常完美,很激烈,我應該找時間再看一遍”。這對戀人很享受在中國的這段旅行,并對中國產生了濃厚的興趣。“我記得哈林德把頭枕在我的腿上休息時說,‘我的爸爸會很高興我來到了中國,他一直相信中國是具有發展潛力的未來地帶’。”

此后,雅克來中國越來越頻繁,迄今已到訪50多次。他也越來越把目光投向這里,不僅出版相關書籍,參與紀錄片拍攝,發表以中國為主題的演講,還在中國人民大學、清華大學等機構擔任客座教授或研究員。他密切關注中國的新聞,到處觀察,與各行各業的中國人交流。雅克也由此被學界稱為“一個比中國人更懂中國的英國人”。

1998年11月,雅克一家三口暫時移居中國香港。當時,他們的兒子剛剛出生。在律所工作的哈林德被調到香港分部工作,雅克則剛開始寫一本書《當中國統治世界》。在這樣的環境中成長,雅克的兒子從小就熟悉中國。他成績優異、多才多藝,發表過很多文章,還曾入選清華大學“蘇世民學者”項目。

然而,這一家三口美滿的生活卻被接二連三的意外打破了。千禧年剛剛到來的時候,妻子哈林德患急病在醫院去世。雅克自稱“從此再也沒有經歷過如此深刻的感情”。2022年,和雅克相依為命的兒子又患上新冠后遺癥,每天要臥床16小時。講到這里,雅克不禁五味雜陳、熱淚盈眶。

現代化絕不只有單一模式

由于對妻子的愛與思念是如此濃烈,以至于雅克很長時間都無法繼續撰寫《當中國統治世界》——該書是受妻子啟發才動筆。直到2005年,雅克才重拾這項工作,并于4年后出版了這本書,副標題為“中國的崛起和西方世界的衰落”。新書出版后,他來到中國人民大學國際關系學院做了一場專題講座,他強調,這里的“統治”并不是指中國將接管世界,而是中國將重塑世界。

當時的西方主流觀念認為,中國不會在世界上有更廣闊深遠的影響。“很多西方人認為他們擁有世界,深信自己就是世界的頭號人物,而我的書就是對占主導地位的觀念的挑戰。”雅克在書中寫道。

在接受采訪的過程中,雅克重申了這一點。“西方要向中國人學習謙虛——中國人一直在反思自己,從來沒有試圖向其他人推銷自己的生活方式。而西方人經常會問:為什么中國不能像我們一樣?對不起,中國永遠不會像西方國家一樣。”

雅克表示,中國有著獨特的千年歷史觀,被歷史經驗所影響和塑造,這是與西方國家不一樣的特質,能夠讓中國人以史為鑒。“中國共產黨的治理就是深深植根于歷史,從歷史傳統中汲取營養。”

“西方總說中國只是一個復制搬運工,缺乏創新,這個看法完全是錯誤的。在我看來,作為世界上最先進的文明之一,中國絕對具備創新的可能性和能力。”雅克對記者說,1978年以后,中國意識到要主動學習,同時發揚再創造能力,“這種再創造能力,使得中國即使身處歷史低谷期,也能保持文明的傳承與延續”。

在近期的演講中,雅克多次反擊“現代化等于西方化”的觀點。“西方在實現現代化的過程中,認為所有國家都應當按照自己的標準去做,如果沒做到,就可以去侵略,甚至征服他國、推行殖民主義等。而我在中國的現代化中沒有看到任何霸權的影子。中國不期待也不要求任何一個國家有和中國一樣的政治制度。”

在他看來,中國將成為最大的現代化“出口國”。“中國式現代化不僅改變了中國自己的發展,同時也改變了發展中國家的現代化進程。中國尊重不同的文明,不會像霸權國家一樣輸出自己的價值觀,而是以自身成功的現代化進程證明,現代化絕不只有單一模式,每個國家都應選擇適合自己的現代化道路。”

“很明顯,在史無前例的共建‘一帶一路’倡議下,中國越來越成為一個榜樣與典范,去引領世界的發展。”這也是雅克目前的研究興趣與方向。他告訴記者,自己剛寫完一本關于中國作為全球大國和全球領導者的書,即將出版。他在新書中提出,離心力是當下西方國家的普遍特征——西方在衰退,影響力越來越小,最明顯的表現是美國外貿衰退。而向心力的典型案例是中國。 在貿易談判、共建“一帶一路”倡議、金磚協定等對外交往領域,中國成為像磁鐵一樣、有巨大吸引力的國家,對其他國家的影響力在不斷地增加。越來越多的國家認為,他們和中國的利益相互關聯,和中國打交道有利于提升本國國民生活水平,推動經濟發展。“中國成為了黏合劑,這種變化是非常巨大的。”

中國的發展令人感到無比振奮

《環球人物》:在您心目中,中國的“金色時代”開始于什么時候?

馬丁·雅克:我認為是從新中國成立開始,中國就開始崛起。一個如此龐大的國家,在沉寂許久之后,突然進入爆發式的發展期,這是前所未有的,令人感到無比振奮。

《環球人物》:在您看來,中國在現代化建設中是否遇到過危機?

馬丁·雅克:危機很正常,并不是什么壞事。如果從不犯錯,就意味著你什么都沒做。如果你在切實地做某件事,就難免會遇到危機。所以,我們應該時刻保持自我批評的態度。若一個國家不進行自我批評,就永遠不會去學習、去進步。如果有一天中國停止了自我批評,那么對中國來說是危險的。

《環球人物》:您曾提到,中國的發展將改變整個世界秩序,這是否會給西方帶來沖擊?

馬丁·雅克:2010年以來,中國變得越來越具有創新性,華為、騰訊、比亞迪等都成為全球領先的科技公司。在這個過程中,中國最終成為全球科技巨頭,這是一個巨大的、歷史性的轉變。正如美國曾經給20世紀的生產方式帶來革新一樣,中國制造為世界經濟帶來了新一代的生產革命。

最初,西方人忽略了中國,他們對它一無所知,認為中國永遠不會成為他們展望未來、總結經驗的一部分。然而,進入下一個時期,西方人對中國感到好奇,甚至為中國的處境感到擔憂。在保持一段相對友好的伙伴關系后,美國開始擔心中國將削弱八國集團的勢力,并威脅到自身的霸權地位。一旦美國想到這一點,你就會明顯感受到美國人的態度變化,他們企圖阻止這種情況的發生。

《環球人物》:為什么自詡理性的西方一評價中國就失去客觀性?這種偏見是否會對中國的現代化發展產生影響?

馬丁·雅克:我認為,美國確實是在很長一段時間里低估了中國的經濟發展能力,他們從來不認為中國會有一個真正具備創造力的社會。美國沒有認識到自己的衰落,暫時還不愿承認自己再也回不去的事實。就是這樣不現實、不情愿的態度,導致部分美國人對中國產生了排斥感。如今,美國必須學會與中國建立關系,以新的方式與中國合作。如果不以一種準確的方式分析中國,就會產生錯誤的觀點,認為中國比實際情況更弱。

世界正在從西方世紀轉型過渡到亞洲世紀。如果美國能夠正視歷史,接受歷史趨勢,接受其主導地位時期已經結束的現實,那么美中關系將會迎來一個新的時期。

《環球人物》:您覺得中國未來應如何更好地發揮優勢應對挑戰?

馬丁·雅克:中國總是能夠很好地發揮自身優勢,借鑒歷史進行反思,取得成功后永遠不會自負和自大,這一點毋庸置疑。

《環球人物》:您對哪位中國人印象最深?

馬丁·雅克:鄭欽文,我覺得她是個很有趣的人,喜歡她作為一名網球運動員的個性。我祝愿她一切都好。

編輯 劉瀟/美編 苑立榮/編審 張培

馬丁·雅克

1945年出生于英國西米德蘭茲郡,劍橋大學博士,曾長期擔任劍橋大學政治與國際研究系高級研究員,曾在京都立命館大學、中國人民大學、布里斯托大學、新加坡國立大學等學校任教,出版著作《當中國統治世界:中國的崛起和西方世界的衰落》《大國雄心:一個永不褪色的大國夢》等。