“電報”創始人身陷“法”網之后

8月24日晚,法國巴黎近郊的布爾歇機場,一架私人飛機劃破夜空的寧靜,緩緩降落。一名身材修長的年輕人走出機艙,俊朗的面容帶著一絲旅途的疲憊——從阿塞拜疆飛到巴黎要近10個小時。

然而,迎接這名年輕人的卻是警察冰冷的手銬。他是這架私人飛機的主人,知名社交媒體“電報”(Telegram)的創始人兼首席執行官——帕維爾·杜羅夫。杜羅夫號稱“俄羅斯版的扎克伯格”,個人財富超過150億美元。這名年輕的俄裔億萬富翁,一直以低調、神秘的形象示人,很少在公開場合講話,常年在迪拜過著隱秘的生活。但這一次,他突然被推到了風口浪尖。

9月6日,杜羅夫被捕后首次發聲。他表示:“上個月,我抵達巴黎后被警方訊問了4天。我被告知,我本人可能要對他人非法使用‘電報’承擔責任。”他批評法國逮捕自己的做法“令人意外”且“錯誤”,使用的理由也“令人震驚”。

“其實很多國家早就盯上了杜羅夫,包括美國和以色列,他的被捕可以說是西方達成的一個共識,預謀已久,只是任務最終落到了法國。”對外經濟貿易大學區域國別研究院法國經濟研究中心主任趙永升說。

像幽靈一樣

杜羅夫創辦的“電報”在全球擁有約9.5億用戶,尤其在俄語用戶中占據重要地位,其特性是安全、自由、私密、不接受任何廣告商和政府機構介入。“電報”上的私密聊天內容是直接進行“終對終”加密傳輸的,只有用戶及其聊天對象才能讀取這些信息,平臺幾乎不做任何內容審查。

杜羅夫和4個最關鍵的團隊成員像幽靈一樣,遍布在世界各地。他們每隔一段時間就會換居住地,沒人能找到“電報”的辦公地究竟在哪里。關于其總部位置、服務器所在地、團隊成員身份等,至今依舊是謎。

值得一提的是,為了反對當局針對社交媒體的審查要求,杜羅夫于2014年離開了俄羅斯,此后10年在世界多地旅居。他擁有多國國籍,包括俄羅斯、法國、阿聯酋、圣基茨和尼維斯,阿聯酋是他的常住地。

不過,杜羅夫被捕后,莫斯科向巴黎發出正式照會,要求對其進行領事探視。俄羅斯駐法國大使館也迅速要求法國當局解釋逮捕杜羅夫的原因。俄羅斯方面表示,法方以杜羅夫擁有法國國籍為由拒絕溝通。有報道稱,由于杜羅夫是法國公民,因此不會被交換或引渡至其他國家。

有法國官員表示,杜羅夫是根據法國未成年人保護辦公室發出的逮捕令被捕的,該機構負責預防針對未成年人的暴力行為。對他的指控包括未能有效遏制“電報”被用于犯罪活動,如網絡欺凌、毒品交易、有組織犯罪以及極端主義宣傳。“電報”因其加密消息服務成為許多人的首選平臺,其中也包括從事非法活動的人。法國政府認為,杜羅夫未能充分應對這一問題。

法國當地媒體報道稱,在法國警方的羈押期結束后,杜羅夫8月28日被移交給巴黎法院,并受到起訴。巴黎檢方宣布,杜羅夫被正式指控10余項罪行和違法行為,包括為有組織犯罪團體非法交易管理在線平臺——他或因此面臨最高十年監禁,以及共謀參與兒童色情影像傳播、走私毒品、拒絕與執法部門合作等。當天晚上,杜羅夫被保釋,保釋金為500萬歐元。他被禁止離開法國,還必須每周兩次向警方報到。

9月6日凌晨,杜羅夫在“電報”發布長文。他反駁有關“‘電報’是無政府主義者的天堂”的觀點,稱這一說法是“錯誤的”。他辯解稱,“電報”用戶數量近期激增,這帶來了“成長的煩惱”,但平臺每天都在進行相關處理,包括每天刪除數百萬條“有害帖子和頻道”,以及發布每日透明度報告……

杜羅夫強調,如果任何國家對互聯網服務不滿意,應針對服務本身提起訴訟,而不是針對平臺所有者。他表示:“使用智能手機出現之前通過的法律來起訴(在線服務平臺的)首席執行官,要求他為第三者在他管理的平臺犯下的罪行承擔責任,這種做法是不對的。”

充滿傳奇色彩

1984年,杜羅夫出生于俄羅斯列寧格勒(現名圣彼得堡)一個知識分子家庭。他自幼便展現出編程的非凡才能,在國際編程比賽中屢獲佳績。學生時期的他也有離經叛道、桀驁不馴的一面:因為對一位老師不滿,杜羅夫大膽“黑”進學校官網,將網站首頁換成這位老師的照片,并在旁邊寫下了“必死”的字樣。這讓他在學校里名聲大噪,也讓學校的網管頭疼不已。當然,他也用技術做了一些好事,比如創建了一個在線圖書館,方便同學們分享書籍和筆記等。

2006年,杜羅夫從圣彼得堡國立大學語言學系畢業后,與哥哥尼古拉一同踏上了創業之路。2007年,他們創立了VKontakte——俄羅斯版的“臉書”,定位為“尋找前同學和童年伙伴”的工具。

這個社交平臺迅速走紅,用戶數量在短短一年內就突破了2000萬大關,杜羅夫的名字也隨之響徹俄羅斯互聯網界。2010年,VKontakte的注冊用戶數量已突破1億大關。

此時的杜羅夫經常成為話題焦點。當互聯網巨頭Mail.ru收購VKontakte的傳聞鋪天蓋地時,杜羅夫以一張簡單直接的豎中指照片作為回應;面對當局對VKontakte平臺上言論的審核要求,他以一張穿著帽衫吐舌頭的小狗照片表達自己的拒絕態度。

2012年的一天,他與同事從圣彼得堡涅瓦大街辛格爾公司大樓的窗戶里,將面額5000盧布的鈔票折疊成紙飛機,從高空拋下,讓這些紙幣隨風飄散。 這場突如其來的“鈔票雨”立即引發轟動,大樓被圍得水泄不通,場面一度失控。

按照他的解釋,這一瘋狂舉動是為了表達“金錢是骯臟的”這一理念,同時營造一下節日氣氛。后來,紙飛機成了“電報”的標識。2014年,杜羅夫出售其在VKontakte的股份,并辭去首席執行官一職,開始在世界各處游歷。與此同時,他還于2013年啟動了另外一個帶有秘密聊天功能的社交媒體軟件——“電報”,并宣稱“它會是全球最安全的聊天軟件”。

出于對“電報”保密性的自信,杜羅夫對外宣布,只要有人能成功破解任何攔截到的“電報”消息,他將提供價值20萬美元的比特幣作為獎勵。還真有一名用戶發現了“電報”的信息安全問題,在該問題被修正后,此名用戶得到了10萬美元的獎勵。此后,再沒人發現“電報”的任何安全問題,幾乎所有西方情報機構都曾抱怨無力破解“電報”……

憑借這一點,“電報”迅速俘獲用戶的心。上線短短8個月,用戶數就飆升至4000萬。后來,杜羅夫公開稱贊爆料美國政府監聽全世界的“棱鏡”項目的中情局前雇員斯諾登,并招攬他來工作。雖然斯諾登拒絕了,但杜羅夫贏得了相當多的支持,大量新用戶不斷涌入“電報”。

此外,許多人在因仇恨言論和虛假信息而被禁止使用推特或臉書后,也來到了“電報”。現在,“電報”活躍用戶數已近10億,每日處理的信息量超過150億條。英國《衛報》稱,目前,“電報”估值高達300億美元。不過,杜羅夫對于這些成果并未過于在意。他的態度是:只要“電報”賺的錢能自負開銷,他就滿足了。

杜羅夫的個人生活同樣充滿傳奇色彩。他是《黑客帝國》的死忠粉絲,在任何場合都穿得像電影主人公尼奧一樣——一身黑衣。盡管行事桀驁不馴,但他不抽煙、不喝酒,甚至不吃肉或快餐,也不看電視,自稱有著近乎禁欲的生活方式。他本人鮮少在媒體前露面,對隱私的保護有著近乎執念的追求。有報道稱,他曾和前女友有一兒一女,但沒有步入婚姻殿堂。外界只知道他們住在巴塞羅那,其他的消息一概不知。

偶爾,他也會在社交媒體上高調一下。他給自己設立的標簽是單身、自由主義者、飛行意粉怪獸的追隨者,崇拜蘋果公司創始人喬布斯和古巴革命領袖切·格瓦拉。前不久他還透露,自己15年前成了一名精子捐贈者,至今已幫助12個國家的100多對夫婦生下孩子。換言之,年僅39歲的他,已經有了100多個孩子……

“線上戰場”

杜羅夫的前新聞秘書喬治·洛布什金認為,“杜羅夫是一個很謹慎的人,如果他認為法國政府要逮捕他,不會‘不顧安全’降落在巴黎。”

分析人士普遍認為,該案背后疑點重重。杜羅夫的被捕可能不僅是簡單的法律問題,而是一場涉及政治、技術和國際關系的復雜博弈。有人說,“電報”拒絕對色情等非法信息進行監管,被捕是理所當然的。法國未成年人保護辦公室此前的確已對他發出逮捕令。2020年爆發的“N號房事件”也發生在“電報”的聊天室中。也有分析認為,此次逮捕杜羅夫的舉動,目的在于打擊“電報”流通的超級貨幣Toncoin。據悉,“電報”并未公開募股,但截至今年4月,其通過加密貨幣項目已獲得17億美元融資。通過逮捕杜羅夫,可以奪取他手里的財富。還有人說,杜羅夫拒絕配合歐美執法機關交出反猶太主義人員信息,通過逮捕他可以控制“電報”。

不過,法國總統馬克龍稱,法國重視言論自由,杜羅夫被捕是正在進行的司法調查的一部分,并非政治決定。

趙永升認為,在提倡言論自由的法國被捕,其實對杜羅夫是好事。他處于被監控狀態,如果美國或其他國家需要相關信息,就要通過法國進行,法國肯定會從中有所選擇。“最危險的地方也是最安全的地方。畢竟杜羅夫惹到的人太多了。”趙永升也表示,言論自由一定要有限制,不能威脅到國家的治理和安全。“沒有絕對的言論自由,對于暴力、販毒、色情等犯罪內容的確要提前監管。”

俄羅斯軍事觀察員弗拉德·什萊普琴科等人則認為,在當前俄烏沖突的背景下,逮捕杜羅夫可能是西方國家試圖控制具有戰略意義的通信系統,這將直接威脅到俄羅斯的軍事安全。

2018年,因拒絕向政府交出用戶數據,“電報”曾一度遭到俄羅斯政府封禁,但3年后,這項禁令被撤銷。2022年,俄烏沖突爆發后,“電報”成了俄烏雙方信息發布的主要渠道,被稱為“線上戰場”。

杜羅夫曾在一次采訪中透露,美國政府可能有意在“電報”中安裝“后門”,以便訪問平臺的系統和數據庫。“事實上,美國長期以來一直在追蹤杜羅夫”,洛布什金認為,杜羅夫被捕可能是因為美國出手。

杜羅夫被捕后,社交媒體X的所有者馬斯克轉發相關新聞并諷刺道,拘捕杜羅夫是保護言論自由的美國憲法第一修正案“很有說服力的廣告”。“這是2030年的歐洲,你因為給梗圖點贊被處死。”馬斯克帶上了#釋放杜羅夫#的話題標簽,并用法語連說3次“自由”。

“他認為自己最大的問題是身處俄羅斯,于是他離開了。現在他是時候意識到,祖國和時代一樣,都是無法選擇的。”俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫說,杜羅夫當初選擇離開俄羅斯是個錯誤,他以為離開祖國能過得很好,成為一個出色的“世界公民”,但他失算了。

杜羅夫的遭遇,值得深思。

編輯 劉瀟/美編 苑立榮/編審 張培

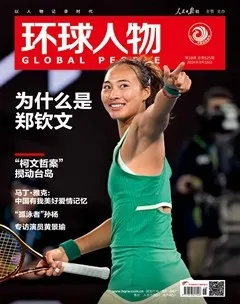

帕維爾·杜羅夫

1984年10月出生于俄羅斯列寧格勒州(今圣彼得堡市),畢業于圣彼得堡國立大學語言學系,擁有俄羅斯、法國、阿聯酋、圣基茨和尼維斯國籍,社交媒體“電報”(Telegram)創始人、首席執行官。