誰“殺死”了華裔女科學家

7月10日,一位華裔女科學家在她位于美國芝加哥的家中自殺身亡。1個多月后,噩耗傳回國內,人們震驚之余,也知曉了她的名字——吳瑛。

吳瑛是著名分子生物學家,生前在美國西北大學范伯格醫學院任教,在科學界有著不錯的口碑。

多家媒體在報道中提到,吳瑛生前曾遭到美國國立衛生研究院(NIH)的調查,校內實驗室被關閉,并被剝奪了“從事學術研究的權利”。

吳瑛的遭遇,激起了很多人的憤怒。一位熟悉吳瑛的朋友表示,那些人剝奪了她從事研究的權利,就是奪走了她生命中最重要的東西。

意氣風發的美女教授

吳瑛的前半生走的是女學霸路線。

她來自安徽合肥,1986年以專業第一的成績從上海醫科大學(現為復旦大學上海醫學院)英文醫學班畢業,之后遠赴美國求學。

1991年,獲得斯坦福大學博士學位后,吳瑛成為哈佛大學生物化學和分子生物學系博士后,導師是著名的《分子生物學》實驗室指導作者湯姆·瑪尼亞蒂斯,這本書在當時的美國生物學界被稱作是“藍色的圣經”。

從2005年開始,吳瑛任美國西北大學范伯格醫學院癌癥中心神經學教授,主要從事衰老相關疾病的研究,尤其是神經退行性疾病和腫瘤的發病機制,成果可應用到失智癥、漸凍癥等疾病的研究中。

吳瑛生前與前夫饒毅育有一子一女。夫妻倆之前同在美國西北大學醫學院任教,被譽為醫學界的“神雕俠侶”。2007年,饒毅從美國回中國的高校任教。當時,大女兒已經上了高中,跟著吳瑛留在芝加哥;小兒子9歲半,與饒毅一起回國,到北京讀小學。

留在美國的吳瑛,繼續著自己的學術研究。她的實驗室致力于了解基因調控的分子機制,特別是涉及神經發育和神經退化的基因調控機制;她是美國內科醫師協會少有的華人女性成員;她還是“轉錄后基因調控”會議的創辦者之一,該會議每年舉辦一次,至今已舉辦20年。

紐約冷泉港實驗室的分子遺傳學家阿德里安·克萊納曾與吳瑛共同組織過一次科學會議。他表示,吳瑛的一些研究數據對于理解和治療帕金森病、額顳葉癡呆和肌萎縮側索硬化癥等神經退行性疾病至關重要。“我記得她是一個善良、有愛心的人。”克萊納說,“她也致力于培養美國和中國的下一代科學家。”

加州大學圣迭戈分校分子生物學家和癌癥研究員任兵博士與吳瑛相識于1993年。彼時,吳瑛正在哈佛大學學習。她不僅在學業上為任兵提供了幫助,還給他打開了“新世界的大門”,促使他選擇科學研究作為終身事業。“吳博士是一位真正的榜樣。”任兵說。

吳瑛還多次到復旦大學、浙江大學、南京大學等中國多所知名院校舉辦學術講座,為學生們講解最前沿的生物研究課題。

一名曾與吳瑛有過一面之緣的網友寫道:“大概10年前,我去美國西北大學找同學玩,看到一位穿著時髦、氣質很好的女士在校園里走過。朋友告訴我,那就是吳瑛。當時的她意氣風發,誰能想到現在竟是這樣的結局……”

另一個悄然進行的計劃

吳瑛所在的美國西北大學,在過去數十年間接受了NIH的研究經費資助。

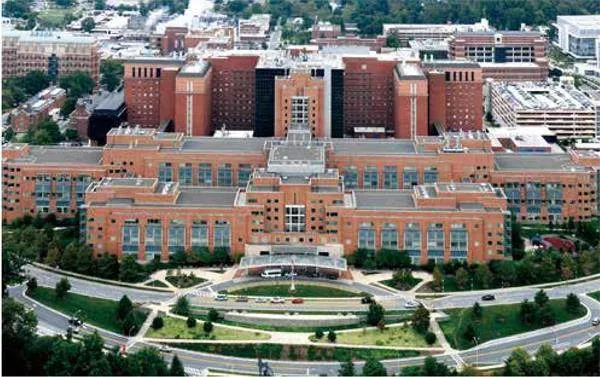

NIH是美國政府最重要的醫學研究機構之一,也是世界上最大的生物醫學研究機構之一,隸屬于美國衛生與公眾服務部。

NIH不僅擁有獨立的實驗室從事醫學及相關研究,還會通過各種資助方式和研究基金全力支持在美國大學、醫院任職的科學家,以及科學家在國內外研究機構進行的研究工作。

由于NIH基金主要來源于美國聯邦政府的預算,所以相對容易受到美國兩黨(共和黨和民主黨)執政的影響。

2018年底,與NIH有合作關系的100多所大學或醫學機構收到電子郵件。NIH在郵件中要求,這些機構要在內部調查是否有違反NIH政策的員工,以保證美國聯邦政府下撥的資金得到“妥善使用”。

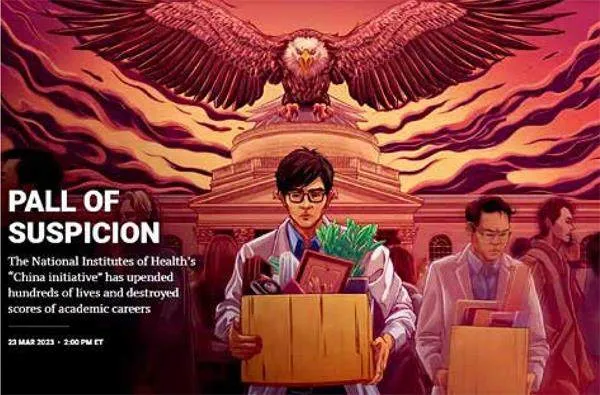

事實上,該計劃對調查群體有“特殊要求”——僅限于與中國開展合作的人,且大部分是華裔,特別是從中國赴美的科學家。NIH進行這些調查的“理由”是懷疑有研究人員利用部分撥款,與中國有關機構展開未公開的合作。

同一時期,另一場調查則在聲勢浩大地進行——美國司法部發起了“中國行動計劃”,以“打擊經濟間諜”和“打擊竊取知識產權”為借口,針對在美華裔科學家和與中國有合作關系的科研人員進行系統性調查。

這一計劃披著“國家安全”外衣,戴著種族主義有色眼鏡,不斷栽贓抹黑華裔科學家,造成一個又一個冤假錯案,美學術界對此怨聲載道。

美國《紐約時報》專欄文章曾將針對亞裔的種族歧視稱為“精神瘟疫”,并憂心忡忡地指出:“這一輪新的種族主義浪潮可能使美國倒退到‘黃禍’時代,即認為亞洲移民是對西方人工作機會和西方文明的威脅。”

NIH的“中國計劃”調查是閉門進行的,鮮有人知,但依然給許多華裔科學家造成了嚴重的影響。

加州大學圣迭戈分校負責衛生科學的副校長表示,他們在2018年11月收到了NIH的一封信,要求校方調查該校5名來自中國的醫學院教職員工。

2021年10月,美國著名非營利性華人組織“百人會”與亞利桑那大學共同發布了一份報告,分析了美國政府對涉華國際交流施加的限制如何影響學術界,尤其是如何影響華裔科學家和研究人員的聯合研究的。

在參與調查的2000名科學家中,有一半的華裔科學家表示,因為受美國政府監視而感到非常恐懼或焦慮,有1/3的華裔科學家認為,自己的職業生涯因為華裔身份而遭遇挫折。

全球頂級科學期刊《自然》在其官網發布的一篇文章中寫道,在NIH發起的調查中有246名科學家受到了調查,225起案件涉及中國,103人遭到了解雇和強制退休,還有一些人被禁止在長達4年的時間內申請新的NIH資助。

文章稱,NIH對以華裔為主的亞裔科學家的“調查”,是打著維護美國“國家安全”和“經濟利益”的旗號進行的。

《科學》雜志主編霍爾頓·索普也撰寫社論文章稱,“中國行動計劃”及其相關的任何活動都嚴重阻礙了美中科學合作,與科學界的核心價值觀背道而馳。

2020年大選以后,許多亞裔團體向拜登政府及美國司法部施壓,要求正式審查“中國行動計劃”的總體情況和具體個案。

2022年2月23日,這項計劃終于在反對聲浪中落幕。

中國社會科學院美國研究所研究員魏南枝告訴《環球人物》記者,盡管“中國行動計劃”結束了,但相關機構的反華步伐沒有因為拜登政府的上臺而停止,只是采用變相形式,所以這些大學、相關機構沒有停止對華裔科學家的無端懷疑與調查,華裔已經從過去的“模范移民”變成了被排斥的對象,美國社會已經成為高度政治化的社會。

中國學者到美國做學術訪問,在入境時被關“小黑屋”已成常態,甚至會被扣留盤查數小時。每月有數十名持有合法有效簽證、沒有違法犯罪記錄的中方赴美人員,在出國旅游、回國探親后返美時被貼標簽,甚至被強制遣返、禁止入境。由此可見,該計劃造成的“寒蟬效應”至今依然籠罩在學術界的上空。

實驗室被關猶如被判了“死刑”

“中國行動計劃”結束后,NIH的調查工作仍在繼續。

香港《南華早報》稱,雖然目前尚不清楚吳瑛是否是這些調查的具體目標,但一名消息人士透露,她此前受到過“密切關注”。

有消息稱,她的最后一個項目由NIH資助,總計300多萬美元(約合2135萬元人民幣),開始于2018年9月18日,結束于2023年6月30日。今年4月30日,NIH宣布不再為吳瑛的實驗室提供資金。

華盛頓律師彼得·澤登伯格曾代理過數十名華裔科學家的案件,他們都因涉嫌“與中國有聯系”而面臨美國政府起訴。澤登伯格透露,吳瑛曾是他的客戶。

可惜的是,吳瑛沒有等到期待的判決。2024年7月10日,吳瑛在家中服藥自殺,享年60歲。

而關于此事的很多謎團仍未解開。

吳瑛的實驗室在她生前已被關閉。在美國醫學界,專家的實驗室被關閉,就意味著將全面失去學生和經費來源,且無法接觸到前沿的科研項目。

有知情人士稱,通常,沒有實驗室的專家會遭到系主任、同事們甚至學生的“羞辱”,生不如死。而NIH的調查對大多數學術研究人員來說,幾乎是給其職業生涯宣判了“死刑”。“性格堅強的吳瑛教授在規定時間內不愿意離開實驗室,警察便將她強行從實驗室帶走。”

吳瑛死后1個月,NIH院長莫妮卡·貝爾塔尼奧利正式承認,美國政府此前的行動對亞裔美國人和亞裔研究人員“造成了意想不到的后果”,“他們可能會感到被針對和疏遠”。

NIH聲明稱,NIH目前正在與大學和學術組織合作,采取措施修復與亞裔研究人員的關系,包括開展研究安全培訓和促進國際科學合作。不過,NIH并未就其行為道歉。

美國西北大學也對吳瑛的遭遇始終保持沉默。

香港《南華早報》稱,今年7月以來,該報曾多次向吳瑛生前工作的美國西北大學提出詢問,但一直沒有收到回復。人們還發現,吳瑛去世不到一周,美國西北大學的官網就刪除了她的個人網頁,她發表過的文章和資助記錄也都消失了。

吳瑛在該校工作近20年,為學校帶來相當數量的研究成果,校方連一篇關于她的悼念文章都沒有發布。“這所大學的反應相當不尋常。”俄亥俄州一名不愿透露姓名的華裔生物學家說,“通常情況下,學院或大學會在教師死后發訃告,并在一段時間內保留教師的個人網頁。”

吳瑛的一位摯友在悼詞中寫道:“她是純粹的科學家,不關心政治,但政治‘關心’了她。”

編輯 許曄/美編 苑立榮/編審 張培

吳瑛

美籍華裔分子生物學家,1963年9月23日出生于安徽省合肥市,美國斯坦福大學腫瘤生物學博士,先后在美國華盛頓大學醫學院、美國西北大學范伯格醫學院擔任教授,2024年7月10日在位于美國的家中去世。