指向批判性思維培養的HPS教學模型構建與實施

摘 要:批判性思維是發展物理問題解決能力的基礎,生成創新能力的前提,HPS教育能有效培養批判性思維。為凸顯批判性思維質疑性與反思性的特點,以培養批判性思維為目標構建一種HPS教學模型,并根據批判性思維的生成過程,設計了批判性思考、分析、推理、總結、評估一系列層層深入的批判性思維活動。在教學實踐中,教師需注意鼓勵質疑批判,挖掘批判性教學內容,促進交流與合作,有助于學生養成主動質疑批判的習慣,發展其批判性思維。

關鍵詞:HPS教育;批判性思維;物理教學

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A 文章編號:1003-6148(2024)9-0005-5

批判性思維是科學思維的重要組成部分,對其培養有助于發展學生的問題解決能力、邏輯推理能力和科學探究精神。《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》提出,要“基于事實證據和科學推理對不同觀點和結論提出質疑和批判”,“能從多個視角審視檢驗結論”[1]。在教學實踐中,教師們嘗試采用互動式對話教學[2]、決策活動[3]、問題解決[4]、角色扮演[4]等教學方法與模式等來培養學生的批判性思維,并取得了一定的成效。然而,研究亦發現,在批判性思維的培養上,存在跨學科內容融合不足,教學過程忽視質疑與辨析,缺乏可操作化模式等問題[5]。HPS教育作為一種科學與人文相結合的教育,通過將歷史、哲學和社會學的人文思考融入到復雜的科學推理之中,可以使學生超越對知識本身的理解,學會批判地審視問題。因此,通過精選教學內容,優化教學過程,在物理教學中融入HPS教育,是培養批判性思維的有效途徑。

1 批判性思維與HPS教育

批判性是指“基于標準的有辨識能力的判斷”[6]。“思維”是人腦對感知經驗的分析綜合、抽象概括,并進行判斷和推理的一種高級認知過程[7]。“批判性思維”將“批判”與“思維”的要素相結合,既強調“批判”需要經歷分析、抽象、推理等“思維過程”,也重視“思維”要遵循一定的“判斷標準”,即邏輯、科學、知識等方面的規范和原則。可見,批判性思維既要顧及外在的技能層面,又要兼顧內在的思維傾向。因此,批判性思維可以看作是通過有目的的、自我調節的判斷,以作出合理解釋、分析、評價和推理的一種思維技能與思維傾向。其中,批判性思維技能包括解釋、分析、評估、推理、說明、自我調節等子維度。批判性思維傾向包含尋求真理性、思想開放性、分析性、系統性、自信心、求知欲、認知成熟度等子維度。

HPS教育是一種以科學史、科學哲學和科學社會學為基礎的跨學科科學教育形式,HPS教育強調教育應該超越科學本身,把科學視為一種文化現象,探究科學與社會、歷史和人類文化之間的互動關系。開展HPS教學要重構科學知識體系,從科學史、哲學與社會學角度來重組與整合自然科學的內容[8],可以以相關教學內容的科學史為背景,幫助學生認識知識發展的歷史脈絡,拓展思考,在整個教學活動中能夠自主構建知識框架。科學哲學內容的滲透往往需要以科學史為依托,在其中提煉出科學家對不同觀點的爭論,從而梳理出邏輯推理方法,凸顯追求真理、不畏權威的科學精神。科學社會學內容可以置于科學史中進行分析,或是結合當下熱議的科學社會學問題引發思考與討論,使學生認識到科學進步與社會發展的相互作用,深化對所學知識的理解,培養其科學精神和人文精神。

批判性思維的培養要經歷拓展思考、合理假設、理性推理等過程。因此,HPS教育可以通過融入科學史、介紹科學社會學內容以實現學生批判性的拓展思考,即引導學生深究知識由來的“因”、思考知識應用于現實社會的“果”來拓寬學生的思維廣度。同時,在追溯知識發展過程中引導學生學習科學哲學內容,激發學生主動質疑以提出合理假設,并通過嚴密的邏輯推理以驗證假設,從而使物理課堂更富有挑戰性和思考性,有利于發展學生對科學的批判性思考能力。所以,HPS教育融入物理教學有助于學生更加深入、全面地理解科學知識,發展批判性思維和分析能力,使他們成為具備科學素養和批判性思維能力的終身學習者。

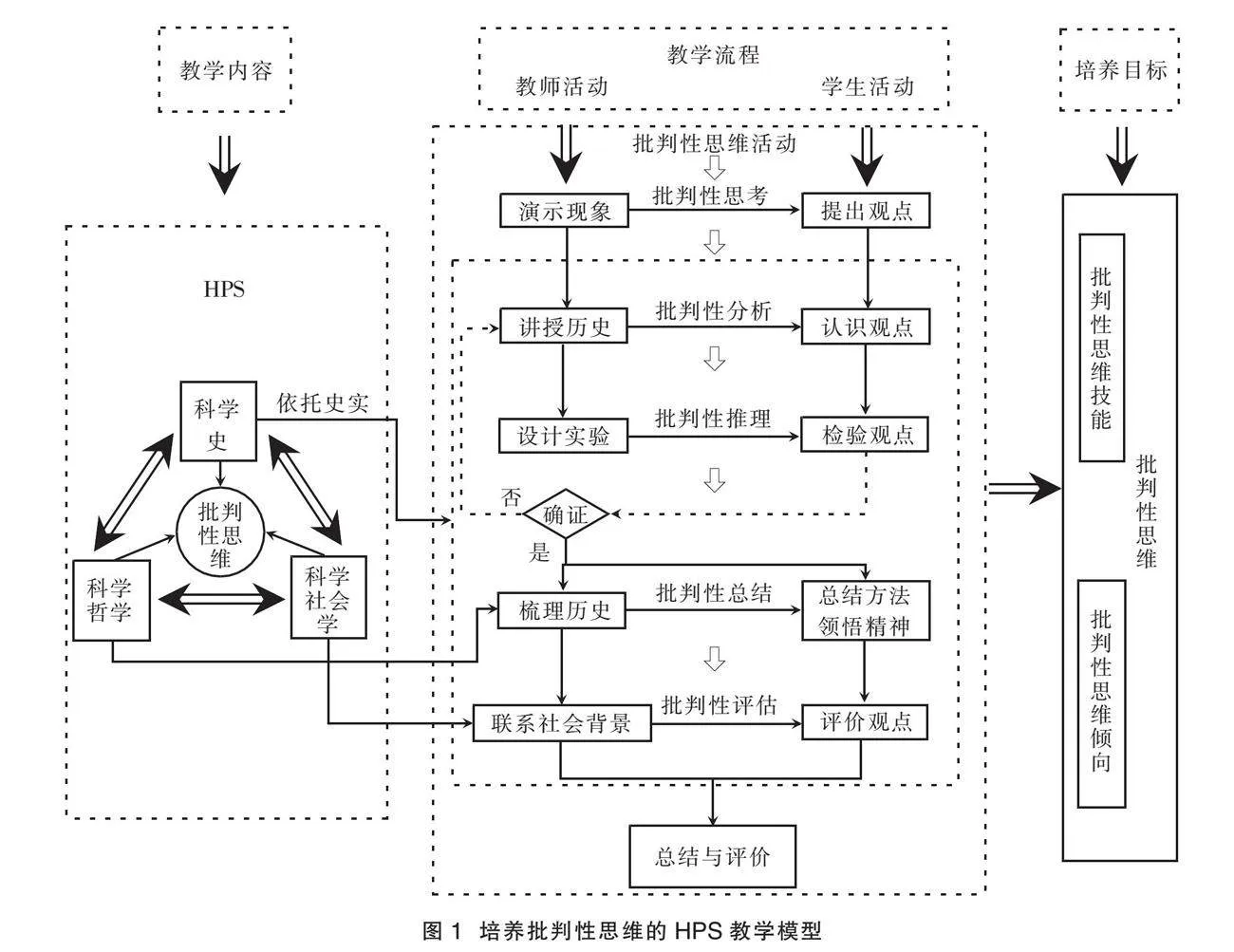

2 HPS教育培養批判性思維的模型構建

批判性思維的生成是一種有目的的自我調節的判斷過程,是對觀點作出解釋、分析、判斷、推理的過程。運用HPS教育培養學生的批判性思維,需要體現兩種特性:一是質疑性,即能夠對科學觀點和相應理論加以質疑,學會提出問題,發展獨立思考和批判性思維的能力;二是反思性,即對科學發展的歷史和科學知識的生成過程進行反思,以更好地理解科學知識的構建過程,從中獲得科學本質的認識。所以,融入HPS教育的物理課堂要對如上兩種特性予以回應,即在內容上要指向反思性與質疑性,要善于挖掘引發學生質疑、反思的要素;在教學過程設計上,要注重激發學生質疑觀點、提出假設并形成自己的觀點,同時要不斷引導學生反思歷史、反思自身,以領悟科學方法與精神。為此,教學模型建構如圖1所示。

該教學模型立足批判性思維的培養,通過優選物理教學內容,在教學流程中設計了6個層層遞進的教學環節,分別是:“演示現象—提出觀點”“講授歷史—認識觀點”“設計實驗—檢驗觀點”“梳理歷史—總結方法、領悟精神”“聯系社會背景—評價觀點”“總結與評價”。其中,環節三是在環節二的基礎上檢驗觀點、明晰信息,理清觀點和證據的對應關系,并且這兩個環節形成一個循環,直至觀點被確證。各教學環節環環相扣,逐步深入,以實現學生觀點的升級與知識框架的生成。

3 HPS教學模型在“牛頓第一定律”教學中的實踐

應用HPS教學模型培養學生的批判性思維,首先,需要以科學史為主線創設相關物理情境,使學生能夠在環節一與環節二中生成與認識不同的觀點,并通過環節三的實驗檢驗不斷更新觀點。其次,需要在環節四與環節五中梳理觀點發展不同時期所處的社會背景,以及各科學家所持的哲學觀點,使學生能從科學史、科學哲學與科學社會學三個方面認識觀點,從而自主構建知識框架,生成批判性思維。

3.1 演示現象—提出觀點

教師活動:呈現一塊靜止的小木塊,并組織學生思考如何使靜止的木塊運動,以及物體運動所需要的條件。

學生活動:通過實驗操作與觀察現象,學生總結現象,提出觀點。

【設計意圖】 演示現象以創設物理情境,提出“物體運動的原因”這一問題,引發學生的批判性思考,通過分析現象、展開討論,最后提出合理的假設或解釋。鼓勵學生相信自己的觀點,包容他人的觀點,以提升學生思想的開放性,但不對學生的觀點作出評價,使學生保持質疑,尋求真理。

3.2 學習歷史—認識觀點

對于“物體運動的原因”這一問題,按照時間順序,亞里士多德是最早對其作出回答的科學家,伽利略又在亞里士多德的基礎上進行實驗并推翻其觀點,學生對該問題的認識與歷史發展同步。因此,需要先介紹亞里士多德的觀點,并引導學生分析其不足,以引出伽利略的觀點。

3.2.1 亞里士多德的觀點

教師活動:介紹亞里士多德在歷史上的地位,并向學生講述其提出“力是維持物體運動的原因”這一觀點的過程,以及這一論斷長期統治人類的思想的歷史故事,引起學生對權威的質疑。

學生活動:學習歷史,進行小組討論與交流,并初步提出自己的觀點及論據。

3.2.2 伽利略的觀點

教師活動:講述伽利略質疑并推翻亞里士多德觀點的科學史故事,介紹伽利略的觀點,即“摩擦力阻礙了物體的運動,如果沒有摩擦力,物體就會一直運動下去”。

學生活動:從歷史故事中領悟伽利略的批判精神,同時對自己的錯誤觀點進行修正,以生成新的觀點。

【設計意圖】 教師介紹不同的觀點之間的矛盾,調動學生進行批判性分析,以認識與評估各觀點的合理性、適用性,并給出證據。學生經歷了“懷疑—批判—更正”的過程,從而能用批判的眼光去看待科學實踐。本環節學生對觀點的認識升級,同時認識到權威不是不可推翻的,科學觀點也不是一成不變的。

3.3 設計實驗—檢驗觀點

教師活動:引導學生提出實驗假設并設計實驗,探究摩擦力對物體運動產生的影響。

3.3.1 學生自主設計實驗

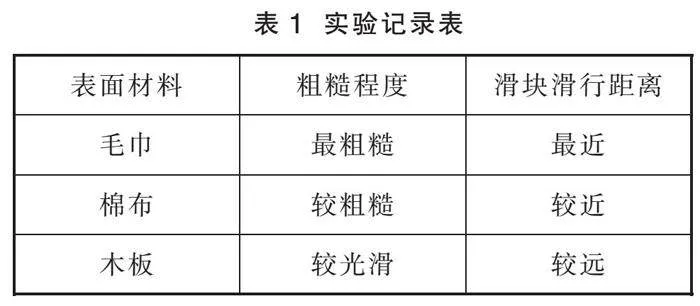

學生活動:提出“物體停止運動是因為摩擦力的存在,如果沒有摩擦力,物體就會一直運動下去”的實驗假設,設計并進行分組實驗,即使小車以同一初速度在粗糙程度不同的平面運動,觀察并記錄實驗數據(表1),以驗證實驗假設。

3.3.2 教師演示歷史實驗

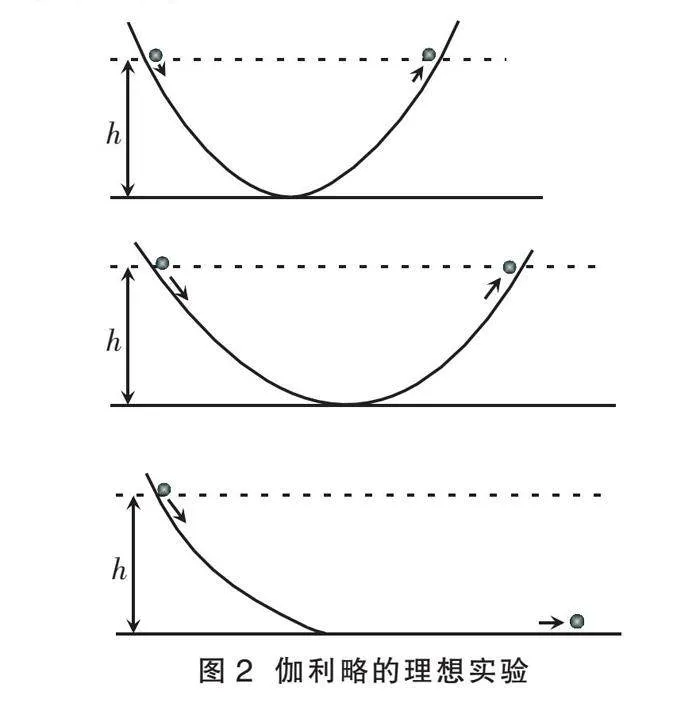

教師活動:介紹伽利略驗證“力不是維持物體運動的原因”這一觀點的科學史故事,并演示伽利略的斜面實驗,引導學生思考小球所到達的最高點低于其釋放點的原因,并設想小球與滑軌接觸面完全光滑時可能發生的現象。

學生活動:通過觀察現象與討論交流,從逐步深入的問題中梳理證據、加深認知,推理出“接觸面完全光滑時不存在摩擦力,小球能到達的最大高度等于釋放點的高度”這一結論。

教師活動:逐步減少實驗的干擾因素,以引入伽利略的理想實驗(圖2),引導學生思考運動與力的關系。

學生活動:學習理想實驗,進行小組交流與討論,作出“運動不需要力來維持”的結論。

【設計意圖】 教師引導學生設計實驗,以調動學生的系統性與分析性思維,鼓勵學生積極主動地表達自己的觀點,以培養其解釋、說明的批判性思維技能。學生經歷批判性推理的思維活動,系統性地觀察實驗現象和分析實驗數據,以作出推論,并且充分論證和說明結論的合理性。教師演示伽利略的理想實驗,打開學生的思路。這一環節學生對觀點的認識再次升級,一方面,在理性認識上,通過實驗推理結論、驗證觀點,提升批判性思維技能;另一方面,在感性認識上,養成不畏權威的自信心和尋求真理的科學態度,以提升批判性思維傾向。

3.4 梳理歷史—總結方法、領悟精神

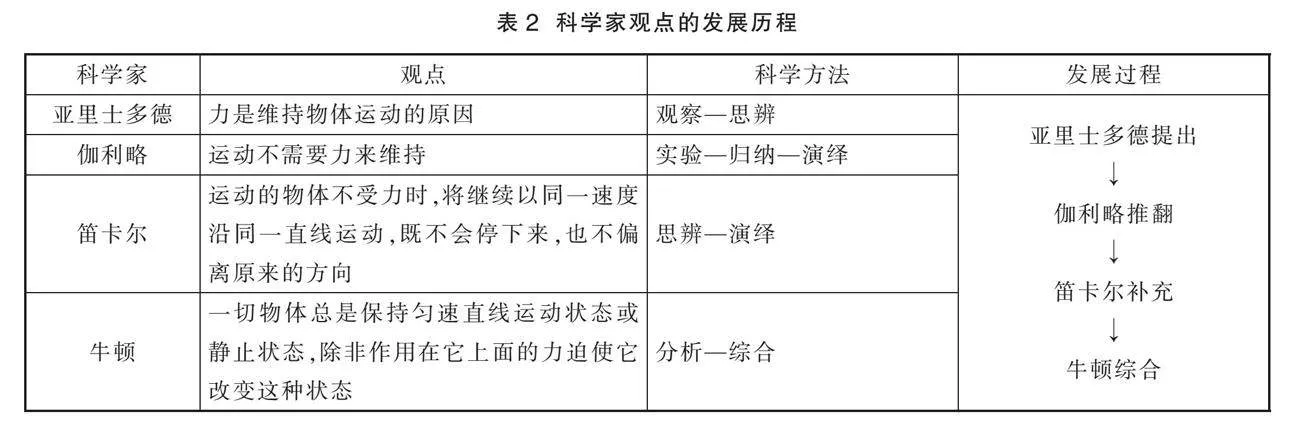

教師活動:引導學生分析伽利略觀點的不足之處,介紹笛卡爾與牛頓的觀點以及他們提出自己觀點的科學史故事,幫助學生梳理歷史脈絡。

學生活動:理清觀點發展的歷史過程,學習各種邏輯推理方法(表2),并思考自己提出觀點使用的科學方法。學習科學家追求真理的精神,反思權威觀點對自身觀點的影響。

【設計意圖】 學生梳理牛頓第一定律的發展歷史,進行批判性總結與反思,領悟批判性思維對物理學發展的重要意義。學習科學家使用的邏輯推理方法,以提升批判性思維的分析、推論技能。這一環節融入科學哲學內容,使學生能從橫、縱兩個方向總體認識觀點,形成全面的認知框架。

3.5 聯系社會背景—評價觀點

教師活動:引導學生思考亞里士多德觀點的價值與意義,在理性認識的基礎上引導學生進行人文分析,介紹不同科學家所處的時代背景及不同科學家所持的哲學思想,使學生養成辯證看待問題的態度與習慣。

學生活動:進行小組討論,聯系社會背景對不同科學家的觀點作出評價。

【設計意圖】 結合科學社會學內容,從人文的角度激發學生的批判性思考,學生通過批判性評估多角度地認識到社會背景對科學發展的局限性和推動作用,從而辯證地看待錯誤的觀點,以提升認知成熟度。或是結合當今社會背景展開討論或辯論,如探討科學發展對社會變革的推動作用,以及科學倫理和社會責任等問題,進而批判地認識科學進步對社會發展的正面影響和負面影響。

3.6 總結與評價

教師活動:引導學生反思學習過程中觀點的變化,提出牛頓第一定律在實際中的應用、該觀點的局限與不足等問題,使學生對牛頓第一定律進行更加深入的思考。

學生活動:結合自身觀點的變化反思自己的思維過程,并在組間交流經驗,討論自己對于牛頓第一定律的看法。

【設計意圖】 這一環節的主要目的在于讓學生反思自己的思維過程以及學習過程中自己觀點的生成、改變與完善的過程,并進行自我調節,以發展批判性思維的自我調節技能。同時,教師提出需要進一步探索的問題,讓學生養成追求真理的習慣以及結合物理知識解決實際問題的能力。

4 結 語

批判性思維使學生在物理學習中不局限于現有結論,始終保持審慎思考,是學生發現物理問題、學習物理知識的重要助力,其培養需要在教學中凸顯質疑性與反思性。HPS教學模型在教學內容與過程上強調質疑反思,并充分調動學生的批判性思維活動,能有效促進批判性思維的發展。在教學過程中教師要注重以下幾點,以更好地發揮HPS教學模型對批判性思維培養的價值:一是鼓勵質疑批判,激發思維活動。即激勵學生提出各種質疑,這是教學的前提。二是挖掘教學內容,指向批判思維。即挖掘教學內容中蘊含的批判性思維特質。三是營造民主環境,促進交流合作。教師應努力創建一種民主的互動環境,使學生在批判性思維的引導下形成獨立的見解。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]石軍輝.基于互動對話教學模式的學生批判性思維培養[J].中國成人教育,2017(15):85-87.

[3]林婉晶,張鋒.基于生物學決策活動的高中學生批判性思維培養[J].生物學教學,2023,48(7):13-15.

[4]陶威,沈紅.批判性思維可教的涵義及實現[J].教育理論與實踐,2022,42(10):51-57.

[5]吳亞婕,陳麗,趙宏.批判性思維培養教學模式的探究[J].電化教育研究,2014,35(11):71-77.

[6]汪明.基于批判性思維的“狹義相對論”教學研究[J].物理教學,2019,41(4):8-12.

[7]葉成林.初中物理科學探究中培養學生批判性思維的教學實踐——以蘇科版8年級“浮力”教學為例[J].物理教師,2021,42(9):53-55.

[8]張健,王華,李春密.促進科學本質認識的HPS教學過程構建——以“牛頓第一定律”教學為例[J].物理教師,2021,42(2):12-16.

(欄目編輯 趙保鋼)