注重過程教學 促進素養提升

[摘 要]數學學科核心素養是數學特征的思維品質、關鍵能力以及積極的情感態度與價值觀的綜合體現,為學生的全面發展奠定堅實的基礎。教師應將提升學生數學核心素養的目標落實到具體的教學過程中,設計遞進性探究問題,開展探究、合作、自主性數學活動,引導學生經歷觀察、實驗、猜想、驗證的過程,讓學生自主探究、思考、反思,逐漸養成數學思維習慣和形成數學思想方法,提升數學學科核心素養。

[關鍵詞]過程教學;核心素養;方差公式

[中圖分類號] G633.6 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-6058(2024)26-0011-03

在學習方差的概念時,部分學生會提出疑問:為什么方差的定義為取其平方,而不是直接取絕對值呢?一些教師僅簡單解釋:取絕對值也是衡量數據波動的方式,但取平方應用更廣泛。這種解釋只是單方面的告知,未能讓學生理解知識的產生與發展過程,也缺乏對知識結果合理性的深刻體會,導致他們對方差概念的形成過程感到模糊,這種模糊性加大了學生對方差公式的理解難度,導致應用時頻繁出錯。那么,如何有效引導學生去探究方差公式的產生和形成過程呢?筆者認為,可從實際問題出發,對數據進行適當的調整,使眾數、中位數和平均數等統計量在區分兩組數據的集中程度上失效,同時凸顯出平均差在反映數據波動程度方面的不足;讓學生通過不斷嘗試、探究,發現已有知識無法解決問題,從而體會到知識的局限性,感受到方差產生的必要性。在驗證方差公式形式合理性的過程中,讓學生進一步理解和感受方差公式結構的形成,深化對方差概念的理解。下面以“探究方差公式的產生和形成”為例對此過程進行詳細闡述,希望能為同行提供有益的參考。

一、教學過程

(一)問題引入,感受方差產生的必要性

教師通過聯系生活中的實際問題引導學生探究方差公式,使他們感受到方差產生的必要性。

教學片段如下:

師:我們已經學會了用平均數、中位數和眾數來刻畫一組數據的集中程度,請同學們嘗試解決以下問題。

問題:城北學校即將舉行校八年級數學競賽,801班的甲、乙兩名同學都想參加,但由于人數限制,只能選一人。甲、乙兩名同學本學期的測試成績列表如下:

[甲 100 85 98 93 94 乙 100 88 90 94 98 ]

如果你是老師,你認為挑選哪一名同學參加競賽比較合適?請說明理由。

生1:甲和乙的測試成績無法通過眾數衡量,兩人的中位數都是94,那肯定是平均數不一樣。

師:請兩位同學上黑板來計算甲、乙的平均成績。

兩位學生的板書如下:

生2:[x甲=100+85+98+93+945=94],[x乙=100+88+90+94+985=94]。

生3:[x甲=95+5-10+3-2-15=94],[x乙=95+5-7-5-1+35=94]。

生4:甲、乙兩位同學的平均數是一樣的,這是不對的。

師:也就是說眾數、中位數和平均數無法區分甲、乙兩組數據的集中程度,請同學們回顧統計活動的基本過程,想一想可以借助什么來繼續探究這個問題。

生5:統計活動的基本過程包括收集數據、整理數據、描述數據和分析數據,我們可以借助統計圖來探究這個問題。

評析:在剛學習了平均數、中位數和眾數的統計意義后,學生面對這個問題,首先會思考能否用這三個統計量來衡量甲、乙兩人成績的集中程度。經過一番嘗試與排除,學生發現用這三個統計量難以有效區分甲、乙兩人的成績特點。于是,教師引導學生借助統計圖這一工具深入探究問題。這一過程,不僅復習了衡量數據集中程度的常用統計量,還啟發了學生在遇到現有統計量無法直接解決問題時,靈活調整思路,探究新的研究方法。

(二)基于認知,了解方差概念的產生過程

師:請同學們選擇合適的統計圖來描述甲、乙兩位同學的成績。

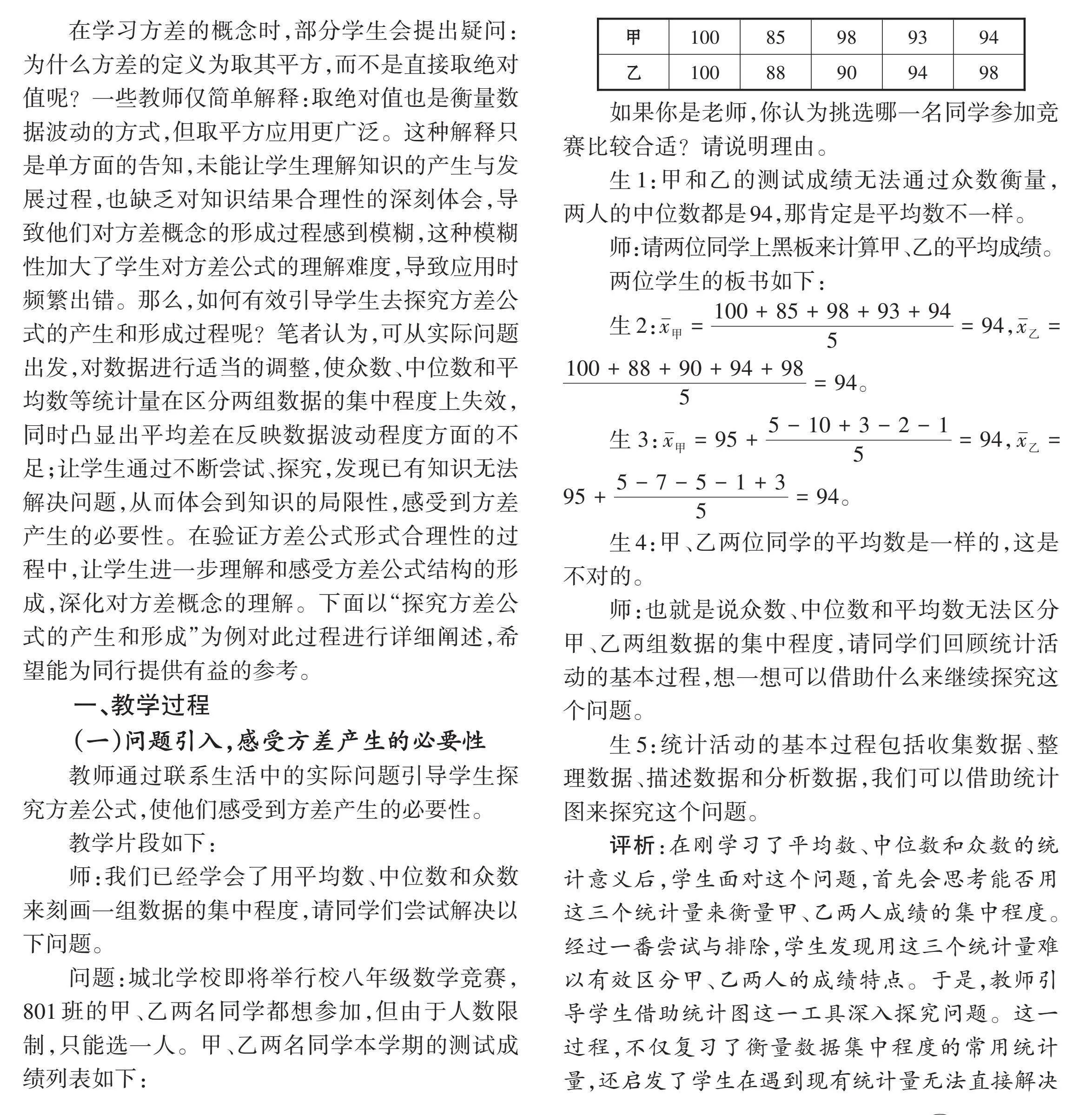

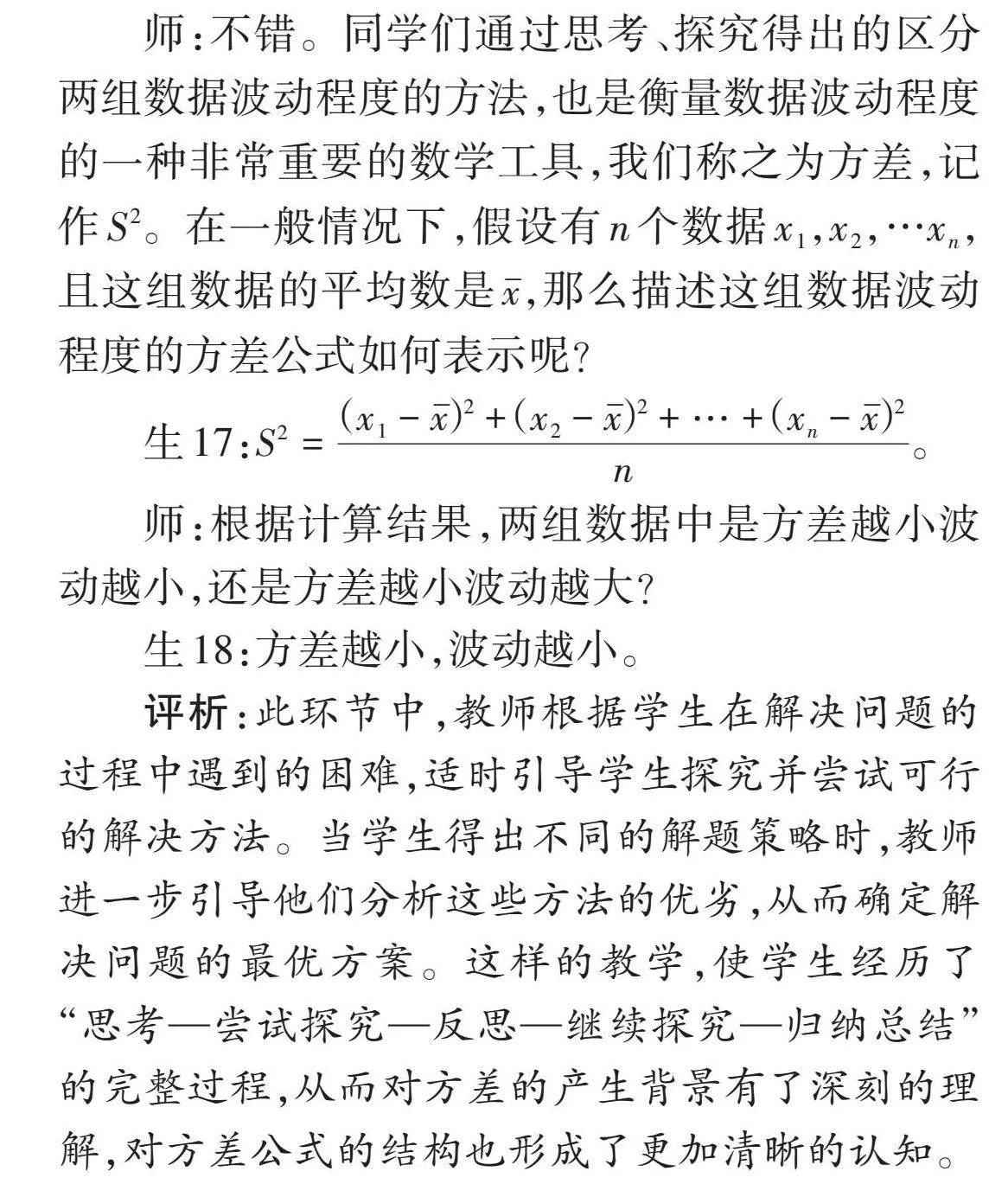

(利用希沃白板展示學生所選擇的統計圖,如圖1、圖2所示)

師:觀察這些統計圖,你們有什么發現?

生6:從折線統計圖來看,甲數學成績的波動程度比乙大。

師:不錯。從統計圖來看,甲、乙數學成績的波動情況不同。那么從圖中看出的結果能否用數據來描述或者通過算式來體現呢?

(學生思考)

評析:此環節從貼近學生生活的實際問題出發,引導學生深入探究。在探究過程中,學生嘗試運用所學知識解決問題,但很快發現所學知識并不能直接解決問題。隨后,教師引導學生繪制并仔細分析統計圖,學生發現可以通過觀察數據的波動程度來有效區分兩組數據。這為方差的引入做好鋪墊。對于一組數據,經過統計圖表的整理和描述,其分布特征得以清晰地呈現出來。然而,直接從圖表中讀取結論只是第一步,學生更需建立數據分析的觀念。因此,教師要積極引導學生思考,并鼓勵他們計算出能表示數據分布特征和規律的特征量,從而推動他們對方差公式及其結構做進一步的探究。

(三)探索思考,把握方差公式的結構

教師引導學生思考如何更好地刻畫一組數據的波動程度,并逐步引導他們探究方差公式的結構。

教學片段如下:

師:數據的波動程度反映了各個數據偏離其中心值的程度。對此,同學們有什么想法?

生7:老師,可不可以比較甲、乙成績與平均數的差或和。

師:可以嘗試一下。

(學生計算)

生8:甲為[6-9+4-1+0=0],乙為[6-6-4+0+4=0],計算結果都是0。

師:出現這種情況的原因是什么?

生9:正數和負數相互抵消。

師:有什么辦法可以解決這個問題?

生10:改為用大數減小數。

生11:給作差的結果添上絕對值。

師:繼續嘗試一下。

(學生計算)

生10:甲為[6+9+4+1+0=20],乙為[6+6+4+0+4=20]。

生11:甲為[6+-9+4+-1+0=20],乙為[6+-6+-4+0+4=20]。

生12:老師,計算結果又相同了。

師:你們采用大數減小數和給作差的結果添加絕對值的方法是想將負數調整為正數,使之不再出現正數和負數相互抵消的情況,思路是對的。那么還有沒有其他方法同樣能達到這個效果呢?

(學生思考)

生13:進行平方。

師:方法可行,請同學們嘗試計算,并思考三種處理方法的異同點和優缺點。

(學生計算并思考)

生14:甲為[62+(-9)2+42+(-1)2+02=134],乙為[62+(-6)2+(-4)2+02+42=104]。

生15:這三種方法都能避免出現正數和負數相互抵消的問題,然而采用大數減小數和添加絕對值的方法在某種情況下會導致兩組數據求和的結果相同,從而無法區分它們的波動程度。而平方法的優點在于它能夠將原本差值較大的結果進一步放大,從而達到區分兩組數據波動程度的目的。

師:非常不錯。同學們通過不斷地思考、探究,成功找到了區分兩組數據波動程度的方法,教科書對你們的計算方法進行了優化調整,具體做法是將計算結果除以測試次數,以得到平均值。請同學們分別計算、觀察兩種方法所得的計算結果,看看哪一種方法更好。

生16:如果求平均值,則可以使計算結果的數值變小,更美觀。

師:不錯。同學們通過思考、探究得出的區分兩組數據波動程度的方法,也是衡量數據波動程度的一種非常重要的數學工具,我們稱之為方差,記作[S2]。在一般情況下,假設有[n]個數據[x1],[x2],…[xn],且這組數據的平均數是[x],那么描述這組數據波動程度的方差公式如何表示呢?

生17:[S2=(x1-x)2+(x2-x)2+…+(xn-x)2n]。

師:根據計算結果,兩組數據中是方差越小波動越小,還是方差越小波動越大?

生18:方差越小,波動越小。

評析:此環節中,教師根據學生在解決問題的過程中遇到的困難,適時引導學生探究并嘗試可行的解決方法。當學生得出不同的解題策略時,教師進一步引導他們分析這些方法的優劣,從而確定解決問題的最優方案。這樣的教學,使學生經歷了“思考—嘗試探究—反思—繼續探究—歸納總結”的完整過程,從而對方差的產生背景有了深刻的理解,對方差公式的結構也形成了更加清晰的認知。

二、教學反思

數據觀念主要是指對數據的意義和隨機性有比較清晰的認識。數據觀念是學生在參考數據相關活動的過程中逐漸建立起來的,具體表現為對數據的一種獨特“領悟”,即能夠基于數據進行合理推測的意識,以及對數據思維方法的獨特性和應用價值的深刻體會和認識。形成數據觀念有助于理解和表達生活中隨機現象發生的規律,感知大數據時代數據分析的重要性,養成重數據、講道理的科學態度。

培養學生數據觀念的最佳途徑是讓學生親身經歷數據處理的全過程,包括數據的收集、整理、描述、分析。在這一過程中,學生能夠認識到在解決眾多實際問題時,數據的收集是首要步驟,隨后通過細致分析可以發現數據中蘊藏的信息。更為重要的是,學生將會運用多種方法來分析同一組數據,根據具體問題的實際背景做出準確的判斷,并選擇最合適的方法解決問題。這一系列的實踐體驗,讓學生深刻感受到了統計學的實際價值,進而促進他們應用意識的發展。

本課教學,首先從與學生生活緊密相關的實際問題切入,使學生在嘗試運用已有知識解決問題卻遭遇困境的矛盾沖突中,深刻感受方差產生的必要性。其次,引導學生回顧并深入思考數據處理的基本流程,幫助學生建立起數據分析的初步觀念。再次,引導學生借助統計圖及細致觀察圖表,分析兩組數據的差異,進而引出利用數據的波動程度作為衡量兩組數據差異的新方法。最后,引導學生推導出方差的公式。一開始,學生想要通過計算各數據與平均數的差的和來反映數據的波動程度,但他們遇到了困難:由于數據既有正數也有負數,這些差值在相加時往往會相互抵消,導致最終的計算結果均為0,無法有效反映數據的真實波動情況。對此,教師并未直接給出答案,而是引導學生自主思考并探索可行的解決方案。經過學生的積極思考與熱烈討論,最終形成了三種主要的方法:一是采用大數減小數的方式;二是將數據與平均數的差取絕對值;三是求數據與平均數的差的平方。通過對比和總結三種方法的異同點和優缺點,學生得出了方差公式的形式,這不僅加深了學生對方差概念的理解,還培養了他們的邏輯推理能力和問題解決能力。

這種以生為本的教學模式,十分重視學生的思維發展。在此模式下,教師作為引導者,要設計一系列富有探究性的問題,以有效引導學生自主、積極地投入探究與合作學習中。教師要不斷啟發學生,促使他們將新知識與已有的知識經驗建立聯系,形成知識的融會貫通;引導學生親身經歷發現問題、提出問題、分析問題、解決問題以及反思歸納的過程,深入了解數學知識的產生與發展過程,進而構建穩固的知識框架。這一系列活動,不僅有助于學生形成良好的自我意識,更重要的是能夠真正促進學生數學思維品質的發展。

培養學生的核心素養是一個循序漸進、日積月累的過程。教師需將提升學生的核心素養作為教學的核心目標,并將其貫穿于日常教學的每一個環節中。教師應設計具有探究性的問題,引導學生積極參與觀察、實驗、猜想、驗證等數學活動,從而實現從習題到問題、從問題到思維、從思維到素養的深層次轉變。在這一過程中,學生將逐漸養成數學的思維習慣,掌握數學的思想方法,最終促進數學學科核心素養的有效落地。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準:2011年版[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2] 李繼選.解二元一次方程組教學要突出消元思想[J].中小學數學(初中版),2015(9):44-46.

[3] 邢介鵬.融入核心素養的初中數學課堂教學策略[J].中學數學,2020(10):92-93.

[4] 羅綿景.滲透數學思想,提升核心素養:基于核心素養的初中數學教學設計[J].中學數學,2018(2):56-57.

(責任編輯 黃春香)