仁者樂山

有一項運動,從古至今,無論東西,都擁有眾多愛好者,那就是登山。孔子酷愛登臨,“登東山而小魯,登泰山而小天下”。翻開中國任何一位古代文人的文集,幾乎都有關于登山的詩詞文章。現代人更不用說了,挑戰珠穆朗瑪峰的探險活動從來沒有停止過。

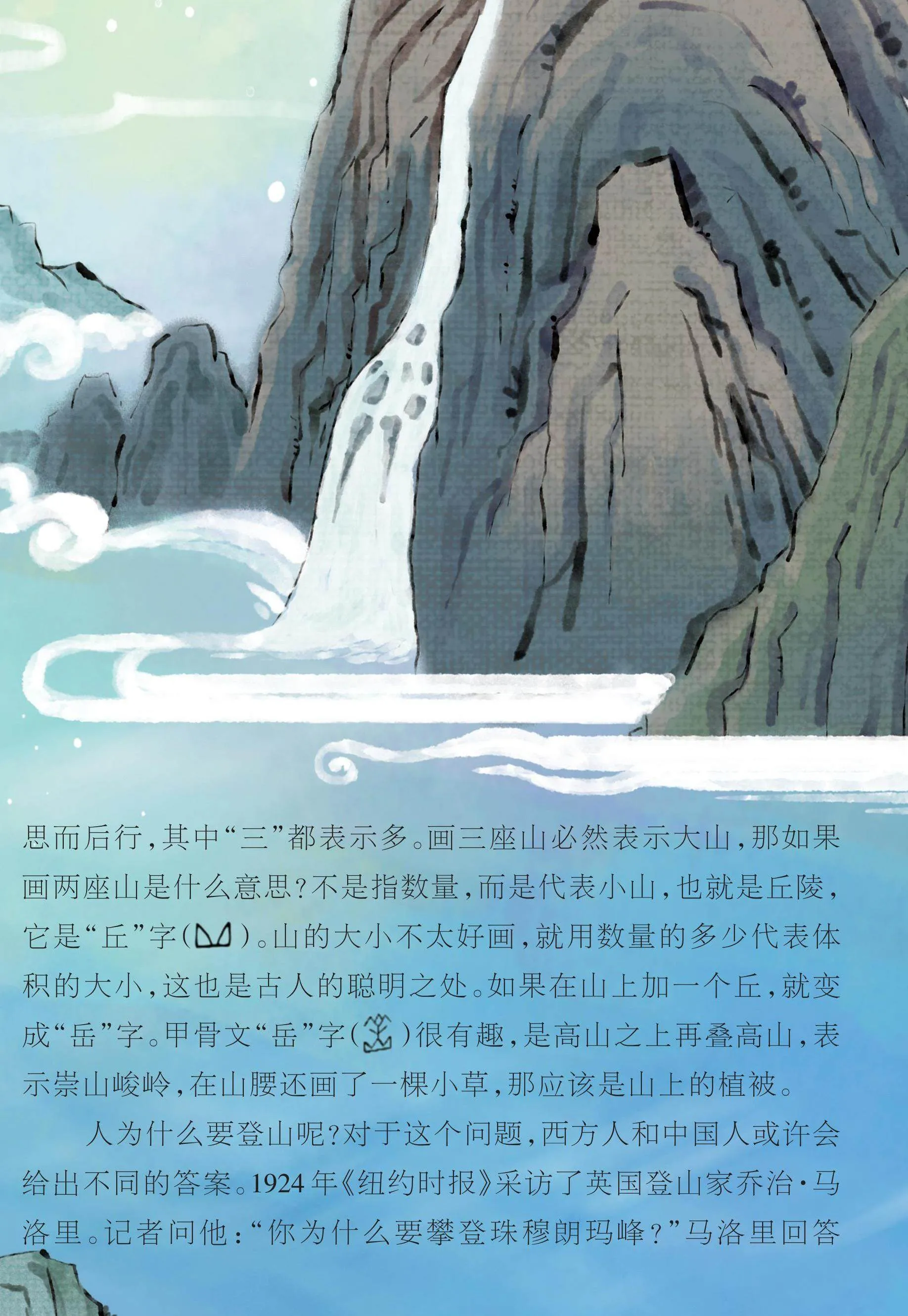

“山”是個象形字。古人造字的時候懂得概括,下面的一橫是地平線,上面畫了三座山(" " ")。“三”是個特別的數字,老子說:“一生二,二生三,三生萬物。”三往往不是真的指三個,而是代表很多,像一波三折、火冒三丈、三思而后行,其中“三”都表示多。畫三座山必然表示大山,那如果畫兩座山是什么意思?不是指數量,而是代表小山,也就是丘陵,它是“丘”字(" " " )。山的大小不太好畫,就用數量的多少代表體積的大小,這也是古人的聰明之處。如果在山上加一個丘,就變成“岳”字。甲骨文“岳”字(" " ")很有趣,是高山之上再疊高山,表示崇山峻嶺,在山腰還畫了一棵小草,那應該是山上的植被。

人為什么要登山呢?對于這個問題,西方人和中國人或許會給出不同的答案。1924年《紐約時報》采訪了英國登山家喬治·馬洛里。記者問他:“你為什么要攀登珠穆朗瑪峰?”馬洛里回答道:“因為山在那里。”這句話后來成了一句名言,激勵著無數登山者去追尋自己的夢想,征服的夢想。馬洛里是劍橋大學的畢業生,在一所著名的公學當老師,他有一位美麗的妻子和三個可愛的孩子,本可以過著幸福平靜的生活,但他無法抵制征服珠峰的誘惑,他渴望成為第一個攀上這座巔峰的人。要知道那可是1924年,一百年之前,登山裝備非常簡陋,氧氣裝置也很不可靠,可馬洛里還是出發了。最終,他在登山的途中不幸喪生,直到1999年他的遺體才被一支美國探險隊找到,而他是否登上過山頂,卻成為永遠的謎。

在馬洛里的身上我們看到的是一種渴望征服、挑戰和超越自我的激情。對他來說,登山是英雄的光輝夢想,而對這一點中國的古人恐怕很難認同,所以我們會說“仁者樂山”,而不是“勇者樂山”。山在馬洛里這樣的登山家眼中是等待征服的對手,而在中國文人的眼中,它卻是朋友。詩人李白是一位登山愛好者,他說自己“五岳尋仙不辭遠,一生好入名山游”。他去過廬山、峨眉山、峴山、終南山,甚至夢游還去了一趟“勢拔五岳掩赤城”的天姥山。李白和大山之間的深情就像他在《獨坐敬亭山》中所寫:“眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。相看兩不厭,只有敬亭山。”人與山不是征服與被征服的關系,而是兩兩相望的知己,彼此欣賞。辛棄疾的詞里也有類似的表白:“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。”你見我好,我見你妙,人與山和諧而融洽。

在我們的文化里,同樣有對登頂的渴望。泰山頂有這樣一副楹聯:“地到無邊天作界,山登絕頂我為峰。”我們登山,心中卻懷著敬畏、謙卑和感激。登臨絕頂,不是我們征服了山,而是山成全了我們。