「志愿軍:存亡之戰(zhàn)」以赤子之心 敬鐵血軍魂

上映日期:2024年9月30日

導(dǎo)演:陳凱歌

編劇:張珂

主演:朱一龍 張子楓 辛柏青 吳京

類型:劇情/歷史/戰(zhàn)爭(zhēng)

出品:中國(guó)電影股份有限公司

中影創(chuàng)意(北京)電影有限公司 八一電影制片廠

北京榮優(yōu)影視文化傳媒有限公司

北京博納影業(yè)集團(tuán)有限公司

故事

1951年5月,中國(guó)人民志愿軍第63軍剛剛結(jié)束了持續(xù)一個(gè)月的作戰(zhàn),就受命進(jìn)駐鐵原戰(zhàn)場(chǎng),正面對(duì)抗“聯(lián)合國(guó)師”4個(gè)師。志愿軍將士們?cè)⊙獖^戰(zhàn),終于把敵軍打上了談判桌。為了完成任務(wù),李想(朱一龍飾)所在的63軍,以2.5萬(wàn)兵力與近5萬(wàn)“聯(lián)合國(guó)軍”激戰(zhàn)12晝夜,李默尹(辛柏青飾)與從聯(lián)合國(guó)奔赴前線的李曉(張子楓飾),將與李想在炮火中迎來(lái)珍貴的團(tuán)圓。

鐵原硝煙 英雄往事

1950年6月25日,朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。彼時(shí),新中國(guó)剛剛成立,歷經(jīng)戰(zhàn)亂的中國(guó)亟需恢復(fù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。面對(duì)內(nèi)憂外患,領(lǐng)導(dǎo)和專家們經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證和對(duì)局勢(shì)的判斷,毅然決定派志愿軍奔赴朝鮮,抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)就此開(kāi)啟。人們?cè)梦膶W(xué)、電影、戲劇、音樂(lè)等不同的藝術(shù)形式記錄和呈現(xiàn)抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng),一些經(jīng)典作品更是影響了一代代中國(guó)人。陳凱歌在執(zhí)導(dǎo)反映抗美援朝“長(zhǎng)津湖戰(zhàn)役”的電影《長(zhǎng)津湖》之后,決定再次拿起導(dǎo)筒,以《志愿軍》之名展現(xiàn)這場(chǎng)新中國(guó)的“立國(guó)之戰(zhàn)”。

《志愿軍》以“三部曲”的龐大篇章,全景式、多維度展現(xiàn)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。第一部《志愿軍:雄兵出擊》圍繞決策出兵及中國(guó)人民志愿軍入朝打響的第一、二次戰(zhàn)役展開(kāi)。這部影片已于2023年國(guó)慶檔上映。第二部《志愿軍:存亡之戰(zhàn)》將故事時(shí)間線推進(jìn)到第三至第五次戰(zhàn)役,重點(diǎn)呈現(xiàn)第五次戰(zhàn)役中的鐵原阻擊戰(zhàn)。在這場(chǎng)以2.5萬(wàn)志愿軍對(duì)抗敵方5萬(wàn)大軍的壯烈戰(zhàn)斗中,志愿軍第63軍面前,武裝到牙齒的敵軍步步迫近,身后,是數(shù)十萬(wàn)正在轉(zhuǎn)移的主力部隊(duì)。12個(gè)晝夜里,在步坦炮協(xié)同的敵軍數(shù)次沖鋒之下,他們?nèi)耘f如“釘子”一般,牢牢釘在陣地上。暗藏機(jī)巧的防御工事,神出鬼沒(méi)的地道突襲,招招見(jiàn)血的貼身肉搏,鐵原戰(zhàn)場(chǎng)上,有諸多故事可以訴說(shuō)。

《志愿軍:存亡之戰(zhàn)》是陳凱歌繼《志愿軍:雄兵出擊》后再度和編劇張珂合作。據(jù)了解,《志愿軍:存亡之戰(zhàn)》劇本打磨18稿,最終達(dá)13萬(wàn)字。主創(chuàng)們不僅力圖展現(xiàn)氣勢(shì)恢弘的戰(zhàn)爭(zhēng)歷史,更于細(xì)節(jié)處融入人物個(gè)體命運(yùn),從“大”到“小”不放過(guò)任何細(xì)節(jié)。導(dǎo)演陳凱歌還在多線敘事的歷史背景下將真實(shí)人物與虛擬角色相交織,用情感層次豐富的故事再現(xiàn)了那個(gè)戰(zhàn)火紛飛的年代。談及這部電影的創(chuàng)作,陳凱歌滿含真情真意,“再現(xiàn)抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng),銘記它對(duì)于國(guó)家成長(zhǎng)、對(duì)于中國(guó)長(zhǎng)久和平的意義,是我們一而再、再而三書寫這段歷史的用意。”

細(xì)摹人物 寫實(shí)寫意

“抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)就是一大群年輕人浴血奮戰(zhàn),第二部和第一部最大的不同在于,我們要寫戰(zhàn)爭(zhēng)中的人。”從創(chuàng)作開(kāi)始,陳凱歌就確定了一個(gè)方向,“不管文戲、武戲,都要寫人物。”在《志愿軍:存亡之戰(zhàn)》中,主創(chuàng)們將更多筆墨投注在抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)中的個(gè)體,為他們展開(kāi)背后的動(dòng)人故事。

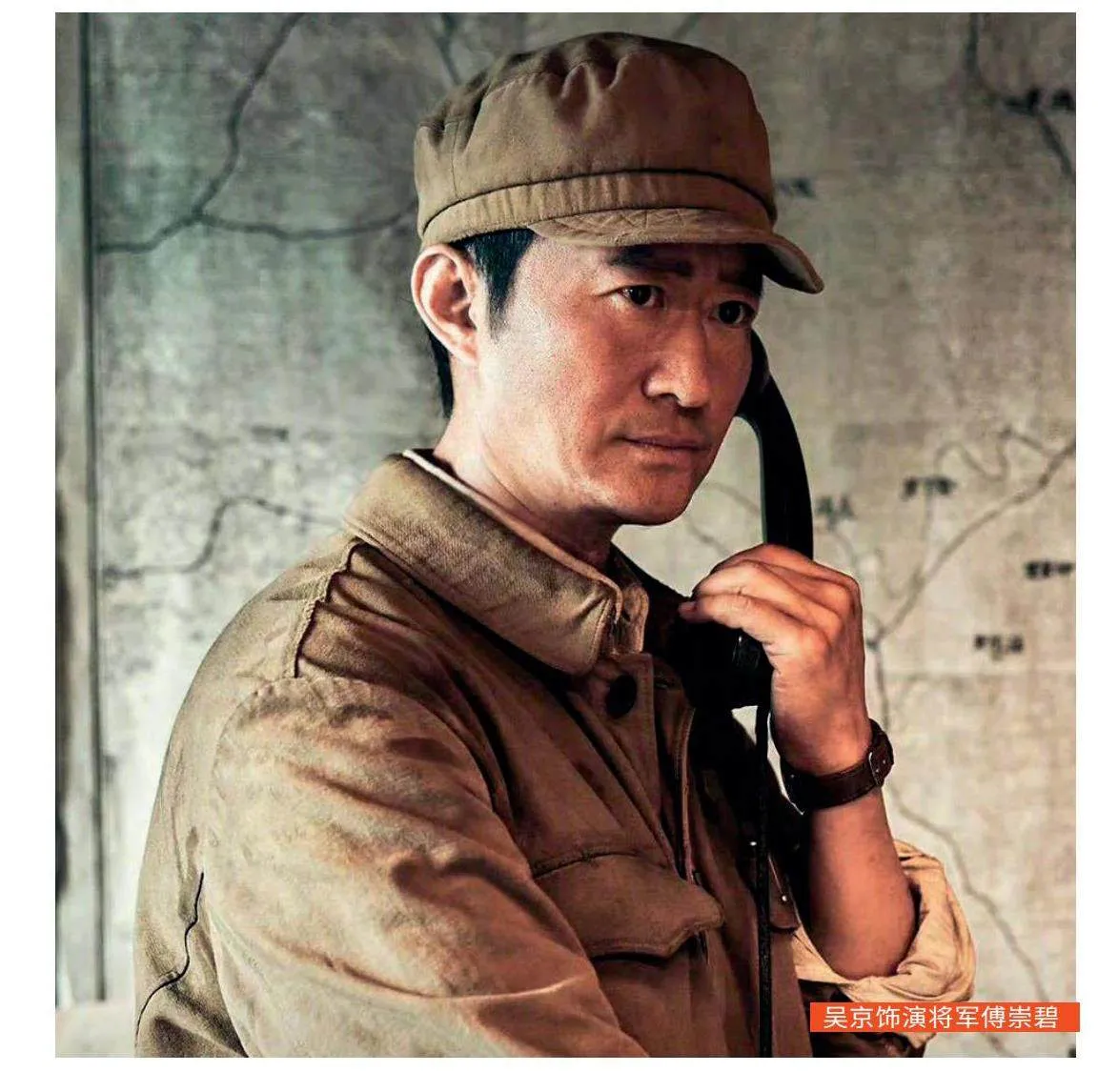

朱一龍飾演的李想是朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)千萬(wàn)戰(zhàn)士的代表,他既是有著豐富作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的教導(dǎo)員,也是兒子和哥哥,他既勇敢忠誠(chéng),又有細(xì)膩情感。辛柏青飾演的李默尹在第一部中就有諸多戲份,作為一名父親,他能夠撐起一個(gè)家庭,作為一名軍人,他又必須離家奔赴戰(zhàn)場(chǎng)。張子楓飾演的李曉,是一個(gè)貫穿三部曲的角色,從女兒到戰(zhàn)士,她的成長(zhǎng)路線十分飽滿。朱亞文飾演的武器專家吳本正是一個(gè)嚴(yán)肅的理論懷疑者,直到在戰(zhàn)場(chǎng)上見(jiàn)到英勇無(wú)畏無(wú)懼向前,最終打破原有觀念。而吳京飾演的傅崇碧將軍,則向外界展現(xiàn)了不同于歷史上“儒將”的另一面。每個(gè)人物都有鮮明的個(gè)性,哪怕寥寥數(shù)筆,也能讓觀眾印象深刻,這是陳凱歌想要達(dá)成的目標(biāo)。

在拍攝方法上面,陳凱歌追求寫實(shí)和寫意的結(jié)合。他將這兩種手法形容為一部電影的兩條腿,“要是沒(méi)有寫實(shí)做底子,步伐就不會(huì)很堅(jiān)實(shí);但如果沒(méi)有一點(diǎn)浪漫,可能就走不遠(yuǎn)。”在拍攝現(xiàn)場(chǎng),陳凱歌對(duì)細(xì)節(jié)有著近乎極致的追求,大到爆破畫面的呈現(xiàn),小至演員臉上的汗珠、剁菜時(shí)用刀的角度、被子是否符合年代特征,都一一檢查。而在戰(zhàn)役和歷史之外,陳凱歌又發(fā)揮他所擅長(zhǎng)的寫意風(fēng)格,彭德懷的溫情、李默尹的悲憫、一家人在戰(zhàn)場(chǎng)團(tuán)圓的溫情,都在這部電影中一一展現(xiàn)。這些情節(jié)或許并非劇情推動(dòng)的關(guān)鍵因素,卻是配合寫實(shí)故事里不可或缺的寫意片段。

《志愿軍》影片拍攝期間,陳凱歌每天都會(huì)帶著本子,在上面寫下感悟、分鏡,以及許多靈光乍現(xiàn)的瞬間。出生于1952年的陳凱歌,將少年時(shí)代關(guān)于抗美援朝熱烈、澎湃的記憶,騰挪至這幅浩瀚的篇章里。三部《志愿軍》,讓他終于實(shí)現(xiàn)回望那場(chǎng)偉大勝利的夙愿。希望今年的國(guó)慶檔,《存亡之戰(zhàn)》亦能在市場(chǎng)上賦予這位導(dǎo)演更好的回報(bào)。(文 斑馬木笛)