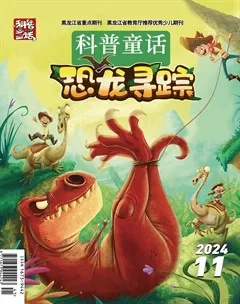

從巨無霸到小飛俠:恐龍進化的奇妙故事

嘿,恐龍迷們!你們有沒有想過,為什么那些龐大無比的恐龍最后變成了我們現在看到的小鳥兒?這聽起來是不是很神奇?讓我們一起探索這個不可思議的進化之旅吧!

進化不是變強,而是變“合適”

首先,我們要打破一個常見的誤解:進化并不是一場“變得更大、更強”的比賽。進化的真正含義是“適者生存”,而不是“強者生存”。這意味著,有時候,變得更小、更慢,甚至失去某些特征,反而能幫助生物更好地適應環境。

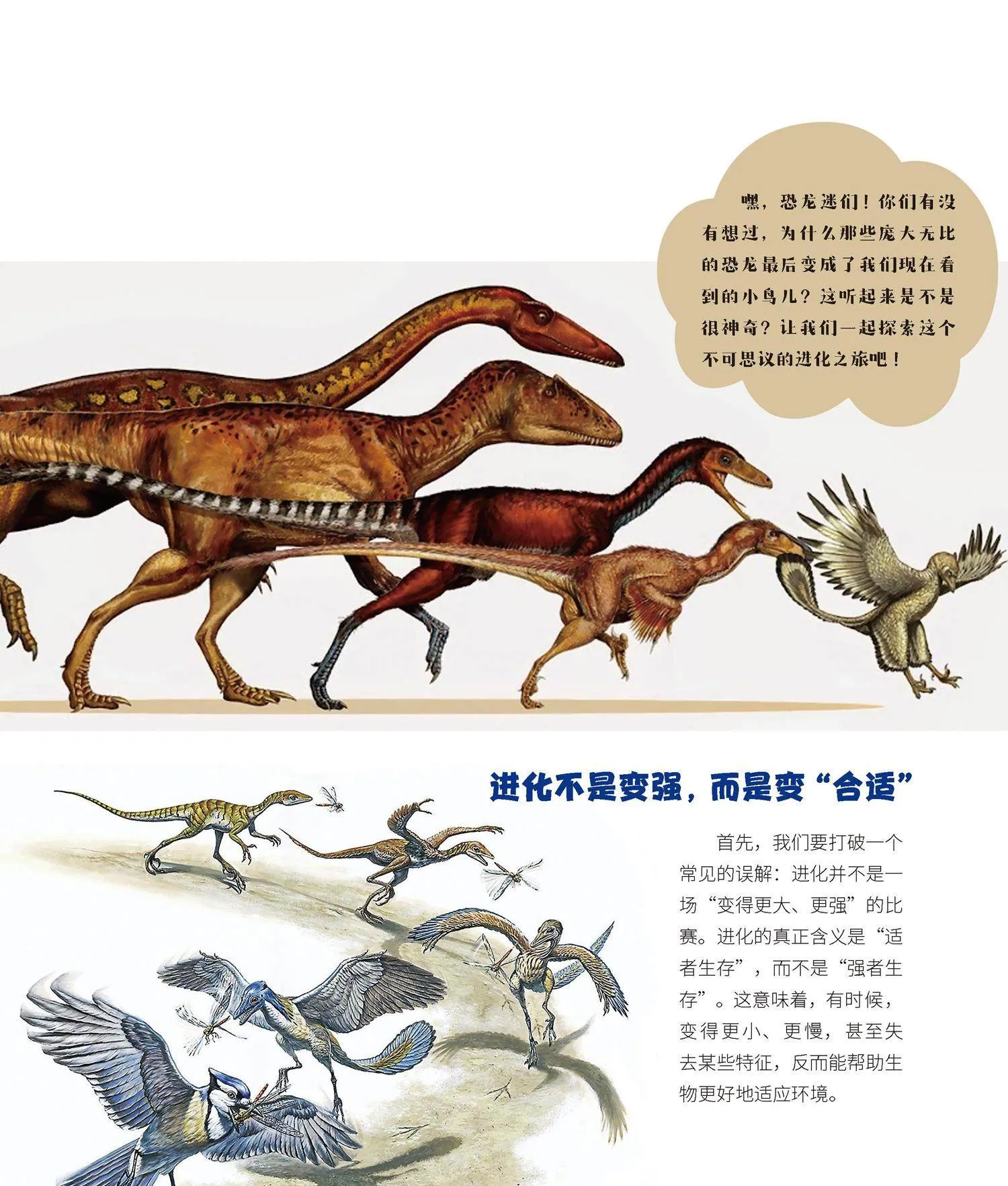

來看看這些越“懶”越能活的有趣例子:

1.格陵蘭鯊魚

它們是海洋中的“睡美人”。這種鯊魚超級懶,整天昏昏欲睡,動作慢得像蝸牛。但正是這種“懶惰”讓它的新陳代謝超級慢,能活到400~500歲!想象一下,一條比你爺爺的爺爺還要老的鯊魚!

2.樹懶

這些家伙在亞馬孫雨林里過著“慢生活”。它們動作超級慢,但這反而成了它們的自我保護手段。捕食者經常會忽略它們,因為它們看起來就像一團苔蘚!因為懶,它們也不需要吃太多東西就能活下去。

3.洞螈

這種長得像龍的小動物能活100年以上,然而它們卻沒有眼睛。因為生活在陰暗的洞穴中,沒有光線,眼睛的存在純屬浪費能量,所以它們干脆就“省”去了這個器官。

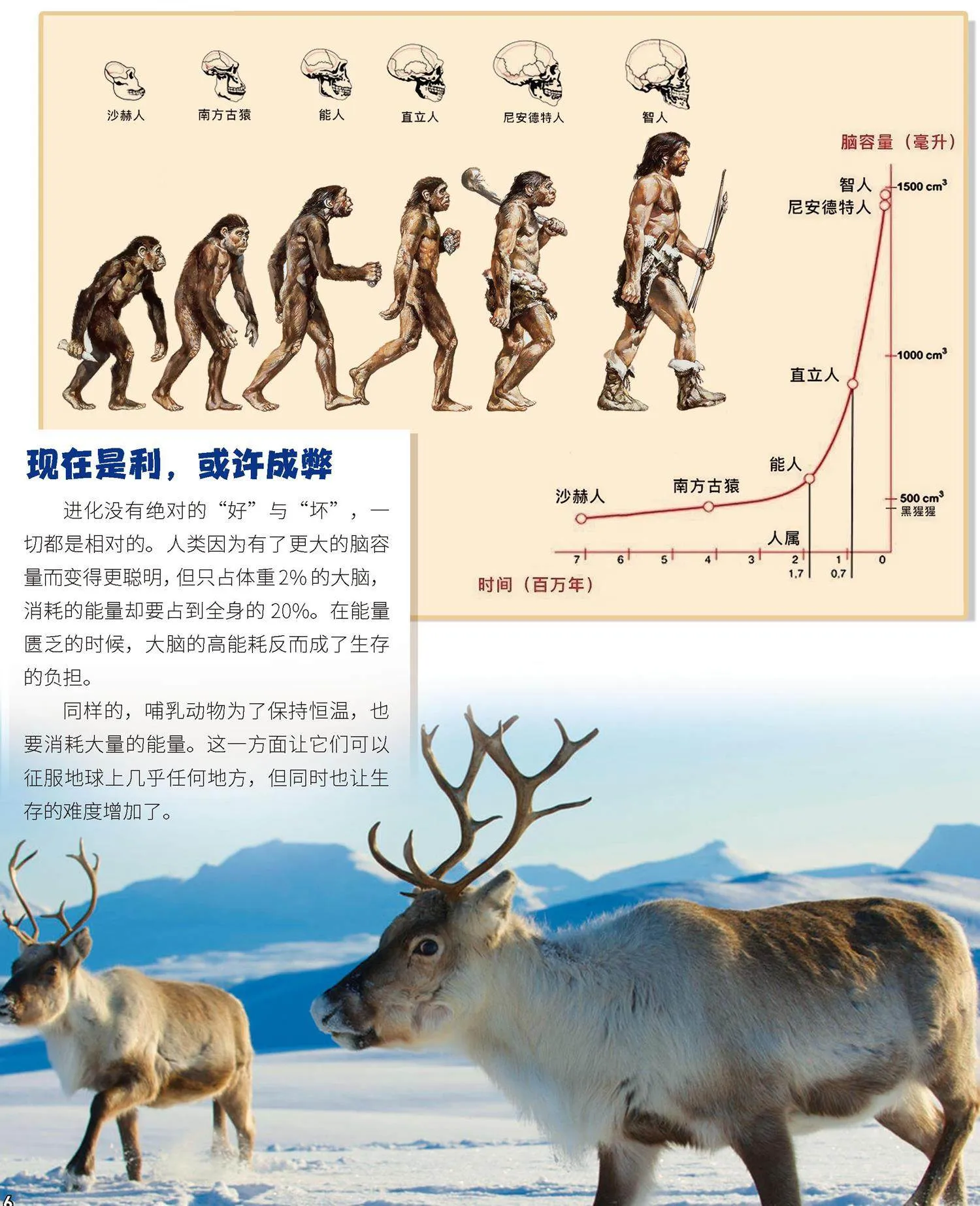

現在是利,或許成弊

進化沒有絕對的“好”與“壞”,一切都是相對的。人類因為有了更大的腦容量而變得更聰明,但只占體重2%的大腦,消耗的能量卻要占到全身的20%。在能量匱乏的時候,大腦的高能耗反而成了生存的負擔。

同樣的,哺乳動物為了保持恒溫,也要消耗大量的能量。這一方面讓它們可以征服地球上幾乎任何地方,但同時也讓生存的難度增加了。

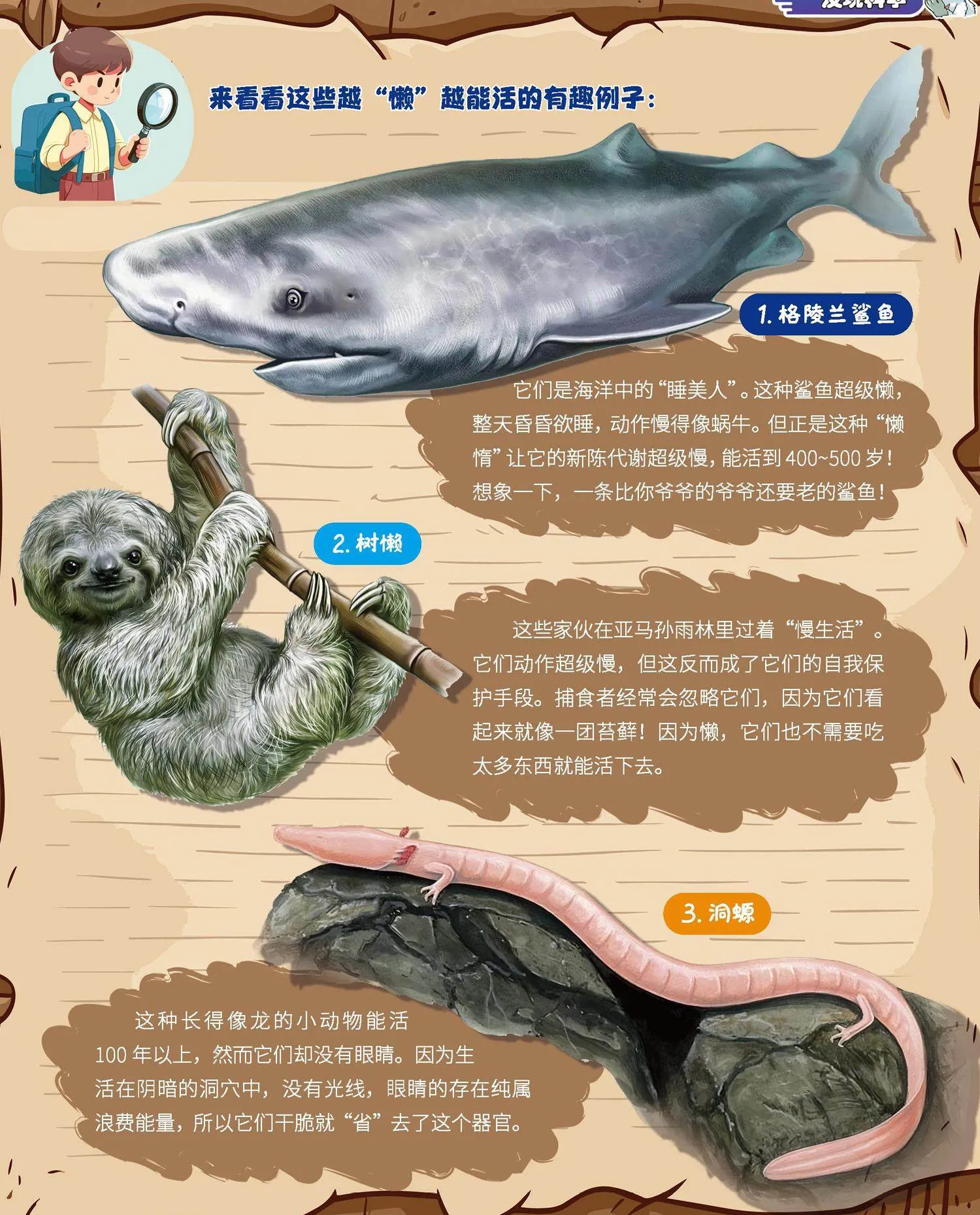

大塊頭遇到大麻煩

6500萬年前,一顆大隕石撞擊地球,天空變得灰暗,植物開始枯萎。這時候,那些體型龐大的恐龍遇到了大麻煩。它們需要大量的食物,但在那個食物短缺的時代,大塊頭反而成了負擔。相反,那些小巧靈活的小型恐龍,尤其是會飛的恐龍,能夠找到藏在樹叢中的食物,于是它們活了下來。

在這場生存挑戰中,誰會成為贏家呢?沒錯,就是那些體型較小、會飛的恐龍!它們更容易在災難中生存下來,因為:

1.它們需要的食物更少。

2.能飛意味著可以更容易地尋找食物和躲避危險。

3.小巧的身材讓它們能在稀疏的植被中靈活穿梭。

就這樣,這些小個子恐龍慢慢進化成了我們今天看到的鳥類。它們的羽毛不僅能保暖,還能讓它們飛得更好。這簡直就是自然界的“變形金剛”!

為什么鳥兒不再變大?

你可能會問,既然環境又變好了,為什么鳥兒不再變大了呢?其實,飛行這個超能力實在太棒了!它讓鳥兒能躲避地面上的捕食者,還能輕松地尋找食物。除非地球上出現了極端不利于飛行的環境,否則鳥兒們可能會一直保持這個體型。

不過,也有一些鳥兒放棄了飛行的能力,變得體型巨大。比如非洲的鴕鳥、南美洲的小美洲鴕和澳大利亞的鴯鹋,它們就像是恐龍時代的小型回憶。

歷史上不會飛的巨型鳥類

1.非洲鴕鳥

2.加斯頓鳥

3.象鳥

4.南方巨恐鳥

5.曲帶恐鶴

6.北方巨恐鳥

7.大美洲鴕

8.小美洲鴕

9.南方鶴鴕

10.鴯鹋

11.渡渡鳥

誰是真正的贏家?

現在地球上最大的動物是藍鯨,它是哺乳動物,但現存的鳥類種類比哺乳動物多。所以,我們真的無法簡單地判斷誰更成功。

在大自然中,沒有絕對的強弱之分。每種生物都有自己的生存之道。也許在未來的某一天,環境又會發生巨變,到時候可能輪到鳥類——也就是恐龍重新稱霸地球了!