明清時(shí)期貴州的竹資源及竹文化\t

摘 要:貴州有著悠久的種竹歷史,在歷史文獻(xiàn)中多有記載。明清時(shí)期,貴州的種竹規(guī)模、竹屬種類(lèi)等較之前代又有擴(kuò)大和增多。這與當(dāng)時(shí)驛道、水運(yùn)交通的改善,人口的增加,農(nóng)業(yè)和手工業(yè)的發(fā)展以及森林資源的減少等有關(guān),也與貴州的地形、氣候、土壤條件和人們對(duì)竹資源的需求以及種竹經(jīng)驗(yàn)的豐富和新品種的引進(jìn)有關(guān)。豐富的竹資源,對(duì)人們的生產(chǎn)生活以及貴州的地名文化、民族文化和歷史文化等產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

關(guān)鍵詞:明清時(shí)期 貴州 竹資源 竹文化

中圖分類(lèi)號(hào):K248;K249 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1000-8705(2024)03-0063-11

竹是一種適應(yīng)性很強(qiáng)、速生豐產(chǎn)的植物,在人們的生活生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。中國(guó)是竹的原產(chǎn)國(guó),據(jù)考古發(fā)現(xiàn),早在七千多年前的河姆渡原始社會(huì)時(shí)期,當(dāng)?shù)叵让窬烷_(kāi)始使用竹竿與竹編器物。《詩(shī)經(jīng)·小雅·斯干》云:“秩秩斯干,幽幽南山,如竹苞矣,如松茂矣。”1說(shuō)明在當(dāng)時(shí)的中原地區(qū),竹已經(jīng)得到廣泛種植。《說(shuō)文解字》云:“竹,冬生草也。”段玉裁注曰:“云冬生者,竹胎生于冬,且枝葉不凋也。”2對(duì)竹的生長(zhǎng)時(shí)間、周期及特點(diǎn)作了注解。目前學(xué)界對(duì)于竹的研究,大多著眼于應(yīng)用科學(xué),以竹的生產(chǎn)、栽培技術(shù)與利用為主,從歷史的視角則更多地關(guān)注中國(guó)古代竹文化。貴州作為竹類(lèi)資源較多的省份,卻鮮有學(xué)者對(duì)歷史上貴州的竹類(lèi)資源和竹文化進(jìn)行探討。本文通過(guò)系統(tǒng)梳理明清時(shí)期貴州的歷史文獻(xiàn)資料,對(duì)其時(shí)貴州的竹資源分布及利用以及對(duì)人們生產(chǎn)生活的影響進(jìn)行分析。

一、明清時(shí)期貴州竹資源的地理分布

貴州氣候溫暖濕潤(rùn),降水量充沛,特別有利于植物生長(zhǎng)。貴州種竹歷史悠久,范同壽先生研究認(rèn)為:東晉史學(xué)家常璩《華陽(yáng)國(guó)志·南中志》卷四中就記載了“竹王者,興于豚水……長(zhǎng)養(yǎng)有才武,遂雄夷狄,氏以竹為姓”3。南朝宋史學(xué)家范曄著《后漢書(shū)·南蠻西南夷列傳》卷八十六,北魏地理學(xué)家酈道元著《水經(jīng)注》卷三十六也有同樣記載,這些史料說(shuō)明,早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,竹在貴州就得到廣泛種植。五代至北宋初年,貴陽(yáng)的名稱(chēng)叫“黑羊箐”。“箐”是一種方言稱(chēng)呼,意思是山間的大竹林。到了明清時(shí)期,貴州竹子的種植較之前代又有新的變化,呈現(xiàn)出區(qū)域分布更廣、種植規(guī)模更大、種植種類(lèi)更多等特點(diǎn),而清代在明代的基礎(chǔ)上又有發(fā)展。

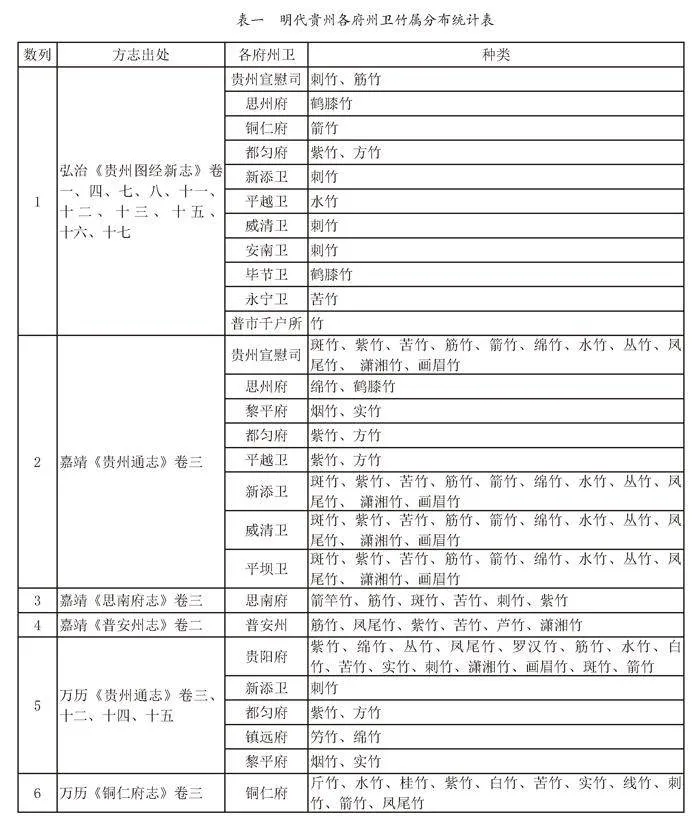

(一)明代貴州竹資源的地理分布狀況

關(guān)于明代貴州竹資源的分布狀況,筆者通過(guò)考察六種含有“物產(chǎn)”篇的明代地方志,將有關(guān)竹資源的史料整理如下表:

資料來(lái)源:沈癢修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》,明弘治刻本;謝東山修,張道纂:嘉靖《貴州通志》,明嘉靖刻本;洪價(jià)修,鐘添纂:嘉靖《思南府志》,明嘉靖刻本;高廷愉纂修:嘉靖《普安州志》,明嘉靖刻本;王耒賢修,許一德纂:萬(wàn)歷《貴州通志》,明萬(wàn)歷二十五年(1597)刻本;陳以躍纂修:萬(wàn)歷《銅仁府志》,明萬(wàn)歷刻本。

從表一的數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn),明朝弘治年間貴州產(chǎn)竹地區(qū)的竹屬數(shù)量最少,其中貴州宣慰司和都勻府分布最多,但都只有二種,其馀九個(gè)地區(qū)只分布一種。至嘉靖年間,竹屬的數(shù)量和空間分布出現(xiàn)變化,貴州宣慰司竹屬數(shù)量增至十一種,思南府與普安州竹屬為六種,其馀地區(qū)的竹屬也有不小增長(zhǎng)。明代貴州竹屬種類(lèi)最多的時(shí)候是萬(wàn)歷年間,貴陽(yáng)府的竹屬有十五種,銅仁府有十一種。在萬(wàn)歷之前沒(méi)有記錄竹屬情況的地區(qū),也出現(xiàn)了相關(guān)記載。

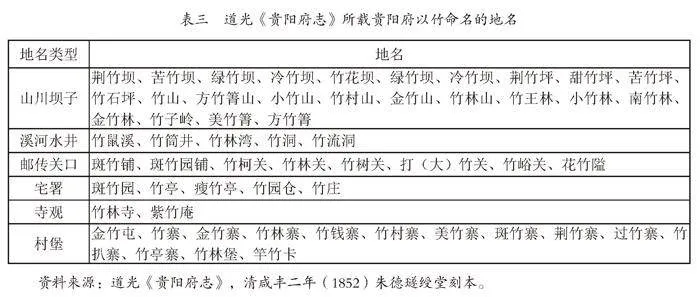

(二)清代貴州竹資源的地理分布狀況

清代貴州地方志中關(guān)于種竹的史料較之明代更為詳實(shí),清代貴州竹資源的分布范圍和竹屬規(guī)模較明代進(jìn)一步擴(kuò)增,茲據(jù)清代貴州地方志中關(guān)于種竹的記載,對(duì)其時(shí)貴州竹資源的具體分布情況列表如下:

從表二可知,相較于明代,清代貴州的竹屬種類(lèi)及空間分布都呈現(xiàn)出較大變化。首先,從總體上看,竹屬種類(lèi)呈明顯上升的趨勢(shì)。竹屬分布最多的地方是興義府,共有二十七種;松桃廳、仁懷廳分布的竹屬都為十八種,黔南荔波有竹屬十五種。清代貴州分布竹屬較少的地區(qū)有平越州、安順府,其分布的竹屬分別是七種與八種,普安廳、大定府與石阡府分布有九種。

總的來(lái)說(shuō),明代貴州竹的種類(lèi)較少,分布也較為散零,未形成大規(guī)模成片生長(zhǎng)。到了清代,貴州竹屬數(shù)量不斷增加,區(qū)域間竹的分布也更為集中。貴州竹資源地理分布與當(dāng)?shù)氐乃疅帷⑼寥赖拳h(huán)境條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與人們對(duì)竹材的需求等因素息息相關(guān),其中生態(tài)環(huán)境良好、交通發(fā)達(dá)、人口聚居區(qū)域、軍事重地、文教相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)分布的竹資源較為豐富。比如,明初貴陽(yáng)稱(chēng)“貴竹”,明弘治《貴州圖經(jīng)新志》說(shuō):“貴竹,郡產(chǎn)美竹,故名。”1此外,貴州還有遵義府、銅仁府、都勻府、興義府等,均分布有較多的竹資源。

二、明清時(shí)期貴州種竹規(guī)模擴(kuò)大的原因

明清時(shí)期貴州種竹規(guī)模較之前擴(kuò)大的原因,筆者通過(guò)查閱相關(guān)史料進(jìn)行分析。

(一)驛道交通及相關(guān)建筑的用材需求

明朝初年,明太祖強(qiáng)化了對(duì)西南地區(qū)的經(jīng)略,在貴州“開(kāi)一線以通云南”。為了保持內(nèi)地進(jìn)入云南交通線路的通暢,明廷在貴州各地連通驛道,增加驛站,駐守屯軍。到了明永樂(lè)年間,初步形成以貴陽(yáng)為中心的驛道干線網(wǎng)絡(luò)。同時(shí),還在川黔驛道、湘黔驛道、滇黔驛道三大交通干線的基礎(chǔ)上增加遞鋪。據(jù)史料記載,“明代的驛道總計(jì)增加到百馀條,設(shè)驛六十九處、站二十八處、遞運(yùn)所四處”2。在驛道、驛站修建過(guò)程中,除了大量使用木料外,竹料成為使用較多的建筑材料,在木材不足的地方,大多以竹料作為替代。不少驛道上的驛站、橋梁等建筑修建過(guò)程中,均需以竹料及竹制工具作為施工支架等建筑輔助材料。隨著驛道交通的發(fā)展,省外移民不斷增多,在民居修建中,大多就地取材,有以石料為主的建筑,有以木料為主的建筑,但在這些建筑的修建過(guò)程中,竹料的使用更是不可缺少。在貴州各地的民居之中,至今仍可以看到,大量明清時(shí)期遺留下來(lái)的建筑多以木料制作主體框架,以竹篾織底,石炭粉壁。在明清時(shí)期貴州的橋梁中,有明代建橋二百零七座,清代建橋一千二百二十二座1,這些橋梁或用石料,或用木料,但有不少使用竹料架橋,其中的竹架橋、竹索橋就為數(shù)不少。

(二)人口增加與農(nóng)業(yè)等的用材需求

明清時(shí)期,貴州的人口規(guī)模較之前代呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì),“洪武二十六年,貴州(不包括播州,但包括邊六衛(wèi)地區(qū))的人口約為96萬(wàn),至崇禎三年則為250萬(wàn)”2。到清代的康熙、雍正、乾隆年間,人口在此前的基礎(chǔ)上又有較多增長(zhǎng),“自咸豐元年(1851)達(dá)5435590人”3,“宣統(tǒng)三年(1911)已超過(guò)了800萬(wàn)”4。在人口增長(zhǎng)的過(guò)程中,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人數(shù)不斷增加,墾田拓土的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,貴州建省至明末,“全省土地開(kāi)墾已達(dá)200萬(wàn)畝”5,到了清代,“由順治十八年(1661)約1074344畝增至嘉慶十七年(1812)耕地有2766007畝”6。在從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,在房前屋后、田土四周大量種竹,這種習(xí)慣一直保持下來(lái)。同時(shí),貴州民間還大量使用竹料作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的輔助工具。比如,結(jié)合山勢(shì)陡峭、田高水低等特點(diǎn),利用竹筧、筒車(chē)提灌。明代學(xué)者長(zhǎng)志淳在描寫(xiě)清平衛(wèi)一帶百姓的生活場(chǎng)景時(shí)寫(xiě)道“藤綠竹屋憑溪石,水引車(chē)筒入野田”7,提及了清平衛(wèi)百姓以竹料建房和制作農(nóng)具;永寧州民眾用竹作灌溉工具,“通其節(jié)可作枧,引水灌田”8。竹制農(nóng)具在民族地區(qū)也廣泛使用,《苗疆聞見(jiàn)錄》說(shuō):“苗有取水具曰連筒,以大竹為之,接筍斗合,隨山勢(shì)上下,吸取澗可溯流數(shù)十丈。”9因此,竹類(lèi)資源的發(fā)展,在一定程度上補(bǔ)充了因人口增長(zhǎng)與農(nóng)業(yè)發(fā)展所需的用材缺口。明清時(shí)期,隨著外省移民的進(jìn)入,中原和江南地區(qū)的手工業(yè)技術(shù)得以傳入,且隨人口的增加,手工業(yè)制品需求不斷增加,許多本地民眾從事竹制品的制作,技術(shù)的改進(jìn)和市場(chǎng)的需求也促進(jìn)了貴州種竹面積的擴(kuò)大。

(三)森林的減少和對(duì)速生品種的用材需求

貴州的水熱條件有利于植物的生長(zhǎng),歷史上的貴州廣布原始森林。隨著歷代統(tǒng)治者對(duì)森林的多次大規(guī)模砍伐,到了明清時(shí)期,貴州的森林資源不斷減少。據(jù)史料記載:“采木之役,自成祖繕治北京宮殿始。”10明朝初年,明成祖遷都北京,從云南、貴州、四川等地大量采伐原始森林,通過(guò)長(zhǎng)江及運(yùn)河運(yùn)輸,用于建造北京的宮殿、宗廟及陵寢等,后來(lái)在貴州又有多次砍伐,萬(wàn)歷三十六年(1608),明廷在“貴州采辦楠杉大木板枋一萬(wàn)二千二百九十八根塊”11。 到了清康熙、雍正、乾隆年間,清廷在貴州的采木范圍更廣、時(shí)間更為頻繁,據(jù)《趣報(bào)勘采遵義地區(qū)楠木疏略》載:“人跡所到,無(wú)不焚毀殆盡,且二十年來(lái)荒草茂盛,以致佳木凋落,故棟梁之材絕為稀少。”12這些長(zhǎng)時(shí)間的砍伐,致使“操斧入山,巨材實(shí)少”1。加之明末清初貴州各地戰(zhàn)事頻發(fā),也對(duì)森林造成不小的破壞。為了補(bǔ)充森林資源不足和人口增加之所需,從明代至清代,竹這種易生速長(zhǎng)的植物成為人們喜歡種植的品種,“凡山皆可封殖,栽松種竹,土石自固”2 。

(四)種竹的經(jīng)驗(yàn)日漸豐富

明清時(shí)期,隨著生產(chǎn)生活對(duì)竹資源需求的增加,貴州種竹的面積和區(qū)域進(jìn)一步增大,在種竹過(guò)程中,人們不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸收先進(jìn)技術(shù),對(duì)竹子生長(zhǎng)所需的地形、土質(zhì)、溫度、水分和生長(zhǎng)時(shí)間、采伐周期等都有了足夠的認(rèn)知。這些經(jīng)驗(yàn)不僅在民間世代相傳,在貴州各地的類(lèi)書(shū)、方志、黃歷中亦有記載。比如,在種竹的時(shí)間上,就有“正月栽竹,二月栽木” 3的提示;在種竹方法上,就有“去梢葉,以干馬糞和稀泥肥之”4的記錄;在種竹的土質(zhì)選擇上,就有“竹,下田得水即死”5的說(shuō)法;在種竹溫度和濕度上,就有“楠竹,喜潤(rùn)忌濕;金竹,喜潤(rùn)濕地但過(guò)濕則不宜”6的記載。貴州不少歷史文獻(xiàn)中也有關(guān)于種竹的方法,《三農(nóng)紀(jì)》云:“季夏鋤竹園,仲秋鋤竹園。”7這是針對(duì)竹子的生長(zhǎng)周期總結(jié)出的竹園護(hù)理經(jīng)驗(yàn),指每年至少需要兩次對(duì)竹園中竹苗進(jìn)行鋤草;還有“竹之滋澤,春發(fā)于枝葉,夏藏于軒,冬歸于根。如冬伐竹,經(jīng)日一裂,自首至尾不得全。盛夏伐之最佳,但于林有損。夏伐竹,則根色紅而鞭皆爛。然要好竹,非盛夏伐之不可。七八月尚可”8等記載,均為當(dāng)時(shí)民間對(duì)種竹的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。從明清時(shí)期貴州的種竹分布上看,許多地方的種植已由小范圍栽種向規(guī)模化種植轉(zhuǎn)變,這些都與其時(shí)種竹經(jīng)驗(yàn)的豐富和技術(shù)的提升有關(guān)。

(五)外來(lái)竹種的引入

明清時(shí)期,貴州竹類(lèi)資料品種日漸豐富,這與外來(lái)竹種的引進(jìn)有關(guān)。據(jù)表一、表二統(tǒng)計(jì)可知,明弘治年間貴州所計(jì)竹種數(shù)量為八種;嘉靖年間十八種;萬(wàn)歷年間增至二十三種,將近是弘治年間竹種數(shù)量的四倍。清乾隆年間竹種有二十三種,道光年間增至三十八種,竹種的引入為貴州不同條件的地方栽種適宜的竹種提供了可能。以赤水的楠竹種植為例子,當(dāng)?shù)卦緵](méi)有楠竹這種品種,乾隆年間,黎理泰到貴州后,認(rèn)為赤水的土壤、氣候等自然條件適種楠竹,便從福建引進(jìn)竹苗,在當(dāng)?shù)卦苑N,《直隸仁懷廳志》記載:“楠竹出后槽9,圍圓二尺馀。廳境向無(wú)楠竹。乾隆三十四年,閩人自福建上杭縣攜三竿栽種。今種者漸多。冬筍味美。”10當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)史料還記載了黎理泰引種楠竹的一些細(xì)節(jié),黎理泰自福建老家出行時(shí),挖取楠竹幼苗四株,用四個(gè)木桶裝滿潤(rùn)土,把楠竹苗放置桶內(nèi),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途跋涉,到達(dá)貴州。黎理泰在赤水精心培育,最終成活三株。當(dāng)?shù)厝艘?jiàn)楠竹枝干高大,徑口粗厚,長(zhǎng)勢(shì)極好,紛紛上門(mén)求種。黎理泰與當(dāng)?shù)卮迕窈献鳎?jīng)過(guò)二十年的種植,面積不斷擴(kuò)大。此后,黎理泰還與當(dāng)?shù)厣倘艘黄穑_(kāi)始楠竹原材和制品的貿(mào)易。道光年間,仁懷直隸廳同知陳熙晉在《之溪棹歌》里還提到在赤水河流域,楠竹冬筍可與茅臺(tái)酒、合江的柑橘相媲美:“茅臺(tái)村酒合江柑,小閣疏簾興易酣。獨(dú)有葫蘆溪上筍,一冬風(fēng)味舌頭甘。茅臺(tái)燒春最香冽,合江佛手柑頗大。葫市一帶多楠竹,冬筍味甘。”1

(六)自然條件的優(yōu)勢(shì)

貴州境內(nèi)山嶺縱橫,地勢(shì)起伏較大,據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì),貴州“高原山地占全省面積的75.1%,丘陵占23.6%,盆地占地1.3%”2,多分布土層深厚、質(zhì)地疏松的酸性土壤,降水量充足,“一般年降水日170—200天,平均每月降水日10-15天”3。這些都為大規(guī)模種植竹子提供了良好的自然條件。歷史上貴州之所以遍布森林和竹林,均得益于地形、土壤、溫度和濕度等優(yōu)勢(shì),這也是明清時(shí)期在森林資源減少、用材需求增加的情況下,竹資源得以較快發(fā)展的重要原因。

三、明清時(shí)期貴州的竹資源利用

明清時(shí)期,隨著竹子種植規(guī)模的擴(kuò)大,竹資源對(duì)人的生產(chǎn)生活產(chǎn)生了較大影響。對(duì)竹資源的利用,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)用作食材

在我國(guó)歷史上,有許多把竹筍用作食材的記載,尤其是在我國(guó)的各大傳統(tǒng)菜系中,均有以竹筍作為原料的菜譜,竹筍制作的菜肴長(zhǎng)期以來(lái)受到人們喜愛(ài)。明清時(shí)期,竹筍也是貴州民間食材的重要組成部分。光緒《黎平府志》記載了不同竹筍的出產(chǎn)季節(jié)、口感及烹飪方法:“竹萌,筍也。冬筍,其味脆嫩甘美,為諸筍之上品。苦竹筍多產(chǎn)古州,必先煮之漉出,苦味乃減。冬竹不甚高,頗堅(jiān)實(shí),秋月出筍,味亦香美。班竹筍在立夏前后。邊上皆有味,亦佳。”4除了日常食用外,在采收數(shù)量較大時(shí),還使用鹽漬山竹筍、制成筍干等方式延長(zhǎng)竹筍的保存時(shí)間,用于家庭自用,贈(zèng)送親友或到集市貿(mào)易。在筍干制作過(guò)程中,人們還總結(jié)了許多保存竹筍質(zhì)地、增加竹筍風(fēng)味的經(jīng)驗(yàn)。據(jù)相關(guān)史料記載:“江南里人喜食苦筍,試取嘗之,氣苦不堪于鼻,味苦不可與口。及來(lái)黔,黔人冬掘苦筍萌于土中,才一寸許,味如蜜蔗。初春則不食,惟僰道人食。苦筍四十馀日出土寸許,猶甘苦相半。”5這則史料提及貴州與江南地區(qū)處理苦筍的方法不同,貴州民間在處理苦筍的過(guò)程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),使苦筍的味道由“不可與口”到“味如蜜蔗”。此外,貴州民間還有以竹材制作美食的習(xí)慣,如竹筒飯、竹筒菜、竹筒粑等。以竹筒黃粑為例,就是用竹萚把特殊調(diào)制的糯米飯團(tuán)捆綁完好放入木甑加火蒸熟,糯米的甜膩與竹香混合在一起,清香可口:“黔菜點(diǎn)名有黃粑,色澤潤(rùn)黃可油炸。入口甘甜糯又軟,老幼皆宜喜食它。”6

(二)用于貿(mào)易

明清時(shí)期,除了從事農(nóng)耕養(yǎng)殖之外,貴州民間還比較注重經(jīng)濟(jì)林木的種植,隨著種竹規(guī)模的擴(kuò)大,不少民眾除了留以自用外,還進(jìn)行竹材的貿(mào)易活動(dòng),從中獲得收益。特別是清代中期以后,竹材貿(mào)易活動(dòng)較之過(guò)去更為增加:“若歲生水竹三百個(gè),筋竹一百個(gè),斑竹五十個(gè),可售錢(qián)十千。”7楠竹“可生百馀竿,每竿值錢(qián)百馀文,農(nóng)家之生息也。”1隨著驛道交通和水路運(yùn)輸?shù)母纳疲癫牧霞案碑a(chǎn)品的輸出在此時(shí)期也發(fā)展較快。如竹蓀、竹筍等,是其時(shí)運(yùn)往四川、云南、湖廣、廣西和江南地區(qū)的主要農(nóng)副產(chǎn)品,為貴州的種竹百姓和營(yíng)銷(xiāo)商人增加了收入;同時(shí),貴州的竹材及副產(chǎn)品也受到銷(xiāo)售地區(qū)民眾的喜愛(ài)。以冬筍為例,貴州所產(chǎn)的冬筍和加工制品,味道鮮美,極為有名:“冬竹筍生八九月間,中實(shí),產(chǎn)下江永從尤多。土人以火烘之,冬月售賣(mài)頗獲利。”在竹資源豐富的地區(qū),人們還會(huì)用竹制作竹紙:“遵義之紙,以竹制者,曰竹紙,皆宜書(shū)。”2遵義制作的竹紙,除了在省內(nèi)頗有影響外,還銷(xiāo)售至鄰近省份。綏陽(yáng)用水竹制作的上等厚水紙,質(zhì)地細(xì)膩柔滑,物美價(jià)廉,遠(yuǎn)銷(xiāo)四川、云南。據(jù)史料記載:“紙,出大理,而祿勤亦出,然不及黔來(lái)之多且佳,故省城用黔紙。”3映證了貴州的竹紙?jiān)谠颇侠ッ鞯鹊劁N(xiāo)售超過(guò)了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的紙產(chǎn)品。

(三)用于器具制作

明清時(shí)期,貴州的驛道和河流運(yùn)輸較之前代雖有較大發(fā)展,但人們的購(gòu)買(mǎi)力和交通運(yùn)輸能力仍然不能完全滿足人口增長(zhǎng)和生產(chǎn)所需,加之一些用具經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途運(yùn)輸,成本增高,有的商販甚至在價(jià)格上層層加碼,民眾為降低成本,更多使用本地產(chǎn)品,或就地取材,自己制作。在竹資源較為豐富的遵義府,竹編制品頗為暢銷(xiāo):“農(nóng)家制曬席、箕簸之類(lèi),視斑竹尤堅(jiān)。”“慈竹,甚軟。可為繩。獲取節(jié)修、膚致者,用為簟笠。”4桐梓多產(chǎn)慈竹,“作篾甚柔,可為繩,利用最大”,編織竹席多用水竹,“水竹,料細(xì)者作簟,價(jià)倍慈竹,其用甚廣”。5安順編織的用具種類(lèi)繁多:“編織篾籃、篾籮、篾筐、篾簍、竹篩、簸箕、撮箕等常用器具。”6貴陽(yáng)府“刺竹可作筆管;紫竹大者可為椅、轎之屬,小者作煙桿;桃竹可以作杖”7。除了制成生活用具外,還可制成武器,“鐵甲竹極堅(jiān)硬,可作軍器”8,“刺竹,枝干葉俱有刺如荊棘,苗人取置倉(cāng)廩及床頭,鼠遭刺則斃”9。由以上史料可知,明清時(shí)期貴州生產(chǎn)的竹類(lèi)用具種類(lèi)較多,有桌椅、曬席、簸箕、籃筐、篾簍、竹篩、撮箕等。

R+PQ13yjipYMWuqXJzKiPA==(四)用于交通

明清時(shí)期,貴州省內(nèi)的交通主要為驛道和河流,但沒(méi)有驛道和河流的區(qū)域?yàn)閿?shù)不少,為解決出行不便的問(wèn)題,當(dāng)?shù)孛癖姸嘤檬⒛尽⒅駷樵霞茉O(shè)橋梁。在驛道的主干線上,由于人力資源和資金投入較有保障,多以石料建橋。但在邊遠(yuǎn)地區(qū),山高路險(xiǎn),人力聚集和資金籌集難度較大,沒(méi)有修建石橋的條件,所以多以木、竹為建橋原料:“土人架木鋪竹為墊,儼然層閣。”10即當(dāng)?shù)匕傩占苣緲驎r(shí),用竹子鋪成墊子,以利通行。有的地方即便處在城鎮(zhèn)不遠(yuǎn)處,因貴州財(cái)力不足和官府投入較少,也多用木、竹為建橋原料,弘治《貴州圖經(jīng)新志》載:“白龍洞,在治城西北十五里,崖石玲瓏巧于追琢,駕竹橋其上,人可并行。”1新添衛(wèi)“甕城之河,自出由平伐至于龍里新添之間,合諸山之流,咸以徒涉為艱。舊作浮梁編竹為楗,以雜石絕流而置之者,僅通牲”2。在河流較寬較多的區(qū)域,竹資源的使用數(shù)量也不斷增多,自明代以后,黔東南清水江流域“商賈絡(luò)繹于道,編巨筏放之大江,轉(zhuǎn)運(yùn)于江淮間者產(chǎn)于此也”3。

(五)用于建筑

明清時(shí)期,貴州的不少山區(qū)“多瘴癘,山有毒草沙虱蝮虵”4,潮濕使癢毒加重,在找不到有效藥物治療的情況下,人們開(kāi)始總結(jié)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為這些地方的房屋不適合全部封閉,于是選用竹料鋪地和作為隔墻,使其具有良好的透氣性和防潮性,有利于疾病康復(fù)。有的地方看中了竹子結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較高、結(jié)實(shí)耐用等特點(diǎn),選用竹材建造房屋。有的地方則使用木、竹混用的辦法建造民居。比如,在木、竹資源較為豐富的黔東南黎平一帶,就有這種習(xí)俗,“其所居屋,用竹為閣,或板木為□”5。興義等地“郡人以之鋪地,或以格屋,或以代天花板”6。臨近廣西等地的民居受其影響,“不瓦而蓋,蓋以竹;不磚而墻,墻以竹;不板而門(mén),門(mén)以竹。其馀若椽、若楞、若窗牖、若承壁,莫非竹者”7。貴陽(yáng)府等地由于受其時(shí)的戰(zhàn)爭(zhēng)影響,“貴陽(yáng)百戰(zhàn)之后廬室蕩冺,民乃編竹覆茅以居”8。如前所述,大量明清時(shí)期遺留下來(lái)的建筑中,多以木料為框架,以竹篾織底,石炭粉壁。

四、明清時(shí)期貴州的竹文化

(一)竹對(duì)貴州地名文化的影響

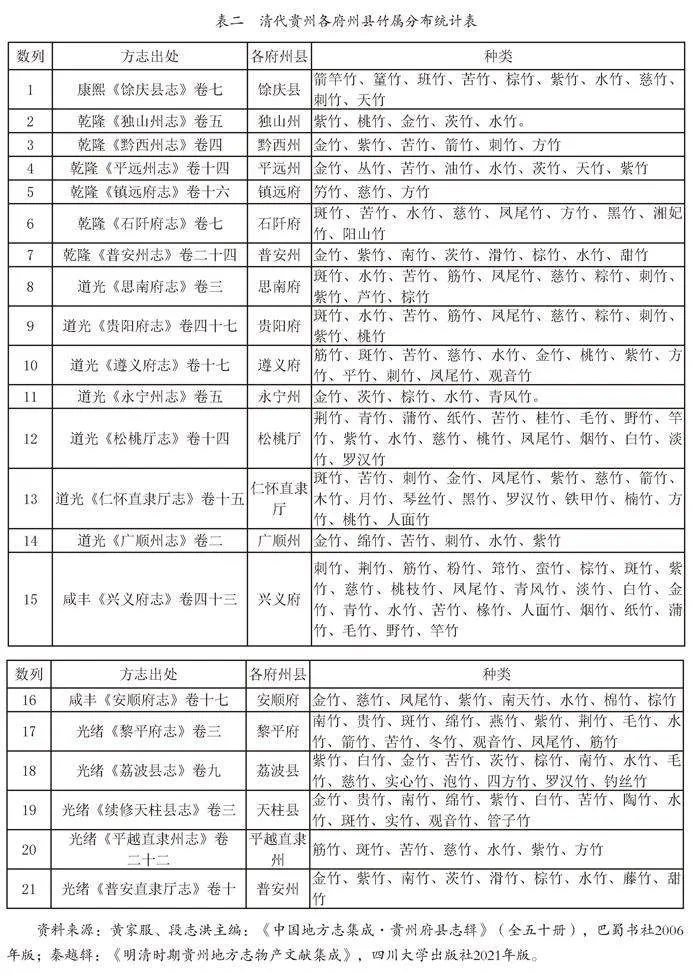

歷史上貴州的地名命名,有不少與竹有關(guān)。有的以當(dāng)?shù)刂駥偌拥赜蚓坝^的方式命名。以貴陽(yáng)為例,貴陽(yáng)從先秦時(shí)期至清代的名稱(chēng)為:“牂州、矩州、黑羊箐、貴州、順元城、宣慰司城、貴州等處長(zhǎng)官司、貴陽(yáng)府、貴竹長(zhǎng)官司、貴筑縣等。”9貴陽(yáng)在宋代曾被稱(chēng)為黑羊箐,據(jù)相關(guān)史料記載,“開(kāi)寶八年(975),宋景陽(yáng)逐烏蠻于黑羊箐”,“箐”寓意著“山中茂密竹林”。經(jīng)相關(guān)學(xué)者研究,矩州之“矩”音訛變?yōu)椤百F”,貴竹之“竹”音訛變?yōu)椤爸荨保屎髞?lái)稱(chēng)“貴州”。因貴州有桂竹而設(shè)貴竹長(zhǎng)官司,后又衍生為“貴筑”。貴陽(yáng)簡(jiǎn)稱(chēng)“筑”,“筑”的稱(chēng)謂直接來(lái)源于“竹”10。道光《貴陽(yáng)府志》就記載了貴陽(yáng)府許多以竹命名的地名,詳見(jiàn)表三。

貴州地名中與竹有關(guān)的命名不少。首先,從自然地理命名和人文建筑命名的分類(lèi)來(lái)看,貴州竹文化景觀涉及山、坡、巖、坪、坳、壩、林、溝、水、溪、河、塘、江、樓、亭、園、書(shū)院、寺、祠、庵、井、關(guān)、鋪、寨、窩、堡、屯、村等地名,涵蓋山川江河、郵傳關(guān)口、宅署寺觀、村寨堡卡等古代常見(jiàn)的地理景觀與人文建筑。其次,在山川河澤等多種自然通名中,與當(dāng)?shù)刂駥儆嘘P(guān)的命名方式為:“荊竹、金竹、苦竹、南竹”加自然通名“山、林、壩、坪、箐、洞、灣、井”。

(二)竹對(duì)貴州民族文化的影響

明清時(shí)期,竹影響到貴州各民族文化生活的方方面面。遵義的苗族同胞喜歡用竹作裝飾,據(jù)相關(guān)史料記載:“婦人橫布二幅,穿中貫其首,號(hào)曰通裙。美發(fā)髻于后。竹筒三寸,斜穿其耳,貴者飾以珠珰。”1在黔北的仡佬族聚居區(qū),有重要節(jié)日時(shí),會(huì)用竹器作祭具:“每歲以秋收畢日為歲首,殺牛祭祀,以竹器盛食、牛角飲。”2

在貴州各民族的樂(lè)器中,有竹笛、竹簫、蘆笙等。以蘆笙為例,蘆笙是貴州苗、侗、瑤等少數(shù)民族常用的傳統(tǒng)樂(lè)器,《黔書(shū)》記載:“蘆笙,釋名曰笙生也。象吳貫地而生,以匏為之其中,空以受簧,是為匏笙。”3竹是制作蘆笙的重要材料,乾隆《玉屏縣志》記載,蘆笙的制作方式為“用紫竹為之,十有七管而植管匏中,各施以簧管端,參差如鳳翼”4。每逢節(jié)慶日,苗族同胞就會(huì)在蘆笙場(chǎng)上舉辦蘆笙會(huì),開(kāi)展蘆笙歌舞,斗牛賽馬、爬山射箭、篝火舞等活動(dòng)。“跳月”是貴州民族地區(qū)青年男女的擇偶活動(dòng),“跳月者,及春月而跳舞求偶也。……其父母各率子女,擇佳地而為跳月之會(huì)。父母群處于平原之上,子與子左,女與女右,分列于原隰之下。原之上相宴樂(lè),……原之下男則椎髻,……執(zhí)蘆笙,……女亦植雞羽于髻如男,尺簪寸環(huán),衫襟袖領(lǐng),悉錦為緣”。另外,女方還會(huì)手持繡籠,“繡籠者,編竹為之,飾以繪,即彩球是也……笙節(jié)參差與為縹緲而相赴吹且歌,手則翔矣,足則揚(yáng)矣;睞轉(zhuǎn)肢回,首旋神蕩矣”5。黔中地區(qū)還有“吹蘆笙群聚跳舞命曰作戛”1的習(xí)俗。康熙《黔書(shū)》記載“跳月”時(shí)的情景,廣順州的花苗每年孟春時(shí)節(jié)男女跳月,且“終日不倦”2,仁懷一帶的仡佬族在喪葬儀式上跳“踩堂”舞時(shí),還要吹蘆笙、打錢(qián)竿、舞彩刀。

(三)竹對(duì)貴州歷史文化的影響

明朝正德年間,王陽(yáng)明被貶貴州龍場(chǎng)驛時(shí),因當(dāng)?shù)囟嘀瘢煲灾衩ぷ樱瑢?xiě)下《君子亭記》:“竹有四者,而以‘君子’名,不愧于其名;吾亭有竹焉,而因以竹名,不愧于吾亭。”3嘉靖時(shí)期,知府李文敏到貴州任職,他喜歡在房前屋后種竹,據(jù)史料記載:“井亭凡一間,在府后堂蓮池東畔。嘉靖元年,知府李文敏建。旁后插柳栽竹。每夏日公馀退食,則綠陰交映,清風(fēng)徐來(lái),亦郡齋之勝地。”4貴州的文獻(xiàn)史料中,有不少以竹命名的文集或者以竹為描寫(xiě)對(duì)象的詩(shī)文,如明代學(xué)者楊彝所撰的《貴竹集》,易貴所撰的《竹泉文集》,清代潘馴所撰的《瘦竹亭文集》等。《貴州歷代詩(shī)選》中收集有晚清時(shí)期在貴州先后擔(dān)任安順和興義知府、卸任后居住貴陽(yáng)的孫竹雅創(chuàng)作的一些與竹有關(guān)的詩(shī)詞,其在描寫(xiě)荊竹時(shí)云:“春風(fēng)新長(zhǎng)碧瑯玕,蒼佩從琤玉幾竿”;在描寫(xiě)貴州的方竹時(shí)云:“屹屹圶棱未許磨,更以高節(jié)聳危柯”;在描寫(xiě)貴州的風(fēng)竹時(shí)云77ae378a13741685a012939cf45f535263c03649dfb345d401470d6dd6dd5eaf:“蕭疏匪易密尤難,斧劈巖窩挺數(shù)竿”;在描寫(xiě)貴州的露竹時(shí)云:“新篁嬌小倍婀娜,苔石濃青似點(diǎn)螺。”5

五、結(jié)語(yǔ)

中國(guó)是竹子的原產(chǎn)國(guó),早在新石器時(shí)代的河姆渡遺址中,當(dāng)?shù)叵让窬烷_(kāi)始使用竹竿與竹編器物。貴州的種竹歷史悠久,早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,竹子在貴州就得到廣泛種植。明清時(shí)期,由于驛道和水運(yùn)交通的改善、人口的增加、農(nóng)業(yè)和手工業(yè)的發(fā)展、新品種的引入以及種植技術(shù)的改進(jìn),貴州的種竹規(guī)模在前代的基礎(chǔ)上又有新的擴(kuò)大,呈現(xiàn)出種植面積擴(kuò)大、分布更廣、品種更多等特點(diǎn),對(duì)人們的生產(chǎn)生活以及貴州的地名文化、民族文化和歷史文化產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。學(xué)界對(duì)貴州竹資源的研究取得了不少成果,筆者在此基礎(chǔ)上查閱相關(guān)史料,對(duì)歷史上貴州的竹資源及竹文化進(jìn)行分析研究,以期對(duì)學(xué)界的深入研究提供幫助。

Bamboo Resources and Bamboo Culture in Guizhou During the Ming and Qing Dynasties

Yang Guangqiong

Abstract: Guizhou has a long history of planting bamboo, which is recorded in historical documents. During the Ming and Qing Dynasties, the scale and species of bamboo in Guizhou were expanded and increased compared with the previous generations. This was related to the improvement of post roads and water transportation, the increase of population, the development of agriculture and handicraft industry and the reduction of forest resources. It was also related to the topography, climate, soil conditions and people 's demand for bamboo resources in Guizhou, as well as the rich experience of planting bamboo and the introduction of new varieties. Rich bamboo resources have had a profound impact on people 's production and life, as well as Guizhou 's place name culture, national culture and historical culture.

Key words: Ming and Qing Dynasties;Guizhou ; Bamboo resources ;Bamboo culture

責(zé)任編輯:石 峰

作者簡(jiǎn)介:楊光瓊,女,1999年生,貴州遵義人,貴州師范大學(xué)2022級(jí)中國(guó)史碩士研究生,研究方向?yàn)榄h(huán)境史。

1 程俊英校注:《詩(shī)經(jīng)譯注》,上海古籍出版社2014年版,第263頁(yè)。

2 許慎撰,段玉裁注:《說(shuō)文解字注》第五篇上,上海古籍出版社1981年版,第189頁(yè)。

3 范同壽:《貴州歷史筆記(上)》,貴州人民出版社2022年版,第45頁(yè)。

1 沈庠修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》卷一《貴州宣慰司上》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第9頁(yè)。

2 范同壽:《貴州歷史筆記(下)》,貴州人民出版社2022年版,第118~119頁(yè)。

1 李德洙、梁庭望主編:《中國(guó)民族百科全書(shū) 》第十一冊(cè),世界圖書(shū)出版公司2015年版,第559頁(yè)。

2 曹樹(shù)基:《中國(guó)人口史·第四卷·明時(shí)期》,復(fù)旦大學(xué)出版社2000年版,第281頁(yè)。

3 《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》編輯委員會(huì):《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》,貴州人民出版社 1998年版,第76頁(yè)。

4 《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》編輯委員會(huì):《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》,貴州人民出版社 1998年版,第72頁(yè)。

5 《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》編輯委員會(huì):《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》,貴州人民出版社 1998年版,第87頁(yè)。

6 潘治富:《中國(guó)人口(貴州分冊(cè))》,中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社1988年版,第59頁(yè)。

7 《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》編輯委員會(huì):《貴州六百年經(jīng)濟(jì)史》,貴州人民出版社 1998年版,第105頁(yè)。

8 黃培杰纂修:道光《永寧州志》卷五《食貨志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第四十冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第507頁(yè)。

9 徐家干:《苗疆聞見(jiàn)錄》不分卷,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十九冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第604頁(yè)。

10 夏鶴鳴、廖國(guó)平主編:《貴州航運(yùn)史(古、近代部分)》,人民交通出版社1993年版,第81頁(yè)。

11 《明神宗實(shí)錄》卷四四三,萬(wàn)歷三十六年二月戊午,中華書(shū)局2016年版,第8419頁(yè)。

12 《仁懷文獻(xiàn)輯存》,中國(guó)文史出版社2009年版,第84頁(yè)。

1 陳子龍:《明經(jīng)世文編》第六冊(cè)卷四二七《張毅敏集》,中華書(shū)局1962年版,第4661頁(yè)。

2 張敬增、趙頃霖主編:《河南林業(yè)生態(tài)》,黃河水利出版社2004年版,第44頁(yè)。

3 黎平縣林業(yè)局編:《黎平林業(yè)志》,貴州人民出版社1989年版,第286頁(yè)。

4 毋伯平:民國(guó)《爐山物產(chǎn)志稿》第二門(mén)《植物》第六類(lèi)《竹木》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十六冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第589頁(yè)。

5 賈思勰著,繆啟愉校釋?zhuān)骸洱R民要術(shù)校釋》,農(nóng)業(yè)出版社1982年版,第259頁(yè)。

6 蔡仁輝纂修:民國(guó)《岑鞏縣志》卷九《物產(chǎn)志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十六冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第477頁(yè)。

7 張宗法著,鄒介正等校釋?zhuān)骸度r(nóng)紀(jì)校釋》卷三《月令》,農(nóng)業(yè)出版社1989年版,第138、143頁(yè)。

8 徐光敏撰,石聲漢校注:《農(nóng)政全書(shū)校注》卷三十九《種植》,上海古籍出版社1979年版,第1090頁(yè)。

9 按,后槽即今赤水葫市鎮(zhèn)。

10 陳熙晉纂修:道光《仁懷直隸廳志》卷十五《物產(chǎn)志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十九冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第242頁(yè)。

1 貴州省文史研究館編:《貴州竹枝詞集》,貴州人民出版社2019年版,第90頁(yè)。

2 夏鶴鳴、廖國(guó)平主編:《貴州航運(yùn)史(古、近代部分)》,人民交通出版社1993年版,第2頁(yè)。

3 夏鶴鳴、廖國(guó)平主編:《貴州航運(yùn)史(古、近代部分)》,人民交通出版社1993年版,第2頁(yè)。

4 俞渭修,陳瑜纂:光緒《黎平府志》(一)卷三下《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十七冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第272頁(yè)。

5 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷十七《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第370頁(yè)。

6 吳茂釗、張乃恒:《黔菜傳說(shuō)》,青島出版社2018年版,第12頁(yè)。

7 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷十七《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第382頁(yè)。

1 俞渭修,陳瑜纂:光緒《黎平府志》(一) 卷三下《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十七冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第280頁(yè)。

2 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷十七《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第375頁(yè)。

3 檀萃輯,宋文熙、李東平校注:《滇海虞衡志校注》卷五《志器》,云南人民出版社1990年版,第119頁(yè)。

4 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷十七《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第383頁(yè)。

5 李世祚修,猶海龍等纂:民國(guó)《桐梓縣志》卷十《食貨志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十七冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第259頁(yè)。

6 常恩修,鄒漢勛、吳寅邦纂:咸豐《安順府志》卷十七《物產(chǎn)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第四十一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第217頁(yè)。

7 周作楫修,蕭琯等纂:道光《貴陽(yáng)府志》卷四十七《食貨略》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第十三冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第60頁(yè)。

8 陳熙晉纂修:道光《仁懷直隸廳志》卷十五《物產(chǎn)志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十九冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第242頁(yè)。

9 鄒漢勛修,朱逢甲纂:咸豐《興義府志》卷四十三《物產(chǎn)志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第二十八冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第420頁(yè)。

10 徐霞客著,朱惠榮、李興和譯注:《徐霞客游記》(三),中華書(shū)局2015年版,第1614頁(yè)。

1 沈庠修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》卷一《貴州宣慰司上》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第12頁(yè)。

2 沈庠修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》卷十一《新添衛(wèi)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第126頁(yè)。

3 愛(ài)必達(dá)著,杜文鐸等點(diǎn)校:《黔南識(shí)略》卷二十一《黎平府》,貴州人民出版社1992年版,第177頁(yè)。

4 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷二○《風(fēng)俗》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第425頁(yè)。

5 沈庠修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》卷七《黎平府》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第76頁(yè)。

6 鄒漢勛修,朱逢甲纂:咸豐《興義府志》卷四十三《物產(chǎn)志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第二十八冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第420頁(yè)。

7 沈日霖:《粵西鎖記》,張泓:《古今游記叢鈔》第一冊(cè),中華書(shū)局1924年版,第94頁(yè)。

8 鄂爾泰等修,靖道謨、杜詮纂:乾隆《貴州通志》卷四十三《藝文》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第五冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第270頁(yè)。

9 謝紅生主編:《貴陽(yáng)地名故事5》,貴州人民出版社2013年版,第14頁(yè)。

10 謝紅生主編:《貴陽(yáng)地名故事5》,貴州人民出版社2013年版,第17頁(yè)。

1 平翰等修,鄭珍、莫友芝纂:道光《遵義府志》(一)卷二○《風(fēng)俗》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第三十二冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第425頁(yè)。

2 沈庠修,趙瓚纂:弘治《貴州圖經(jīng)新志》卷十二《平越衛(wèi)》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第一冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第134頁(yè)。

3 田雯著,羅書(shū)勤等點(diǎn)校:《黔書(shū)》卷下,貴州人民出版社1992年版,第133頁(yè)。

4 趙沁修,田榕纂:乾隆《玉屏縣志》卷四《學(xué)校志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第四十七冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第60頁(yè)。

5 鄒漢勛修,朱逢甲纂:咸豐《興義府志》卷四十一《風(fēng)土志》,黃家服、段志洪主編:《中國(guó)地方志集成·貴州府縣志輯》第二十八冊(cè),巴蜀書(shū)社2006年版,第387~388頁(yè)。

1 田雯著,羅書(shū)勤等點(diǎn)校:《黔書(shū)》卷上,貴州人民出版社1992年版,第32頁(yè)。

2 田雯著,羅書(shū)勤等點(diǎn)校:《黔書(shū)》卷上,貴州人民出版社1992年版,第24頁(yè)。

3 王陽(yáng)明著,陳恕編校:《王陽(yáng)明全集(叁)》,中國(guó)書(shū)店出版社2014年版,第158頁(yè)。

4 謝東山刪正,張道編集,張祥光、林建曾、王堯禮點(diǎn)校:嘉靖《貴州通志》第二冊(cè)卷八《宮室》,貴州人民出版社2019年版,第442頁(yè)。

5 貴州歷代詩(shī)文選編輯委員會(huì)編:《貴州歷代詩(shī)選》,貴州人民出版社1993年版,第351~353頁(yè)。