史上最“風光”的五頭牛

牛在中國古代的地位重要且尊貴。在傳統文化中,牛是宗廟祭祀的重要祭品,牛性溫順、擔重任、志篤遠。牛是吃苦耐勞、無私奉獻的象征,代表著自強不息、頑強拼搏的精神。

隨著農耕經濟的發展,牛從宗廟走向鄉間田野、日常生活。除了擔當著耕田的重任以外,牛還發揮著載重和代步的作用。春秋時期,老子乘牛出行、孔子乘牛車周游列國的故事為人們所津津樂道。

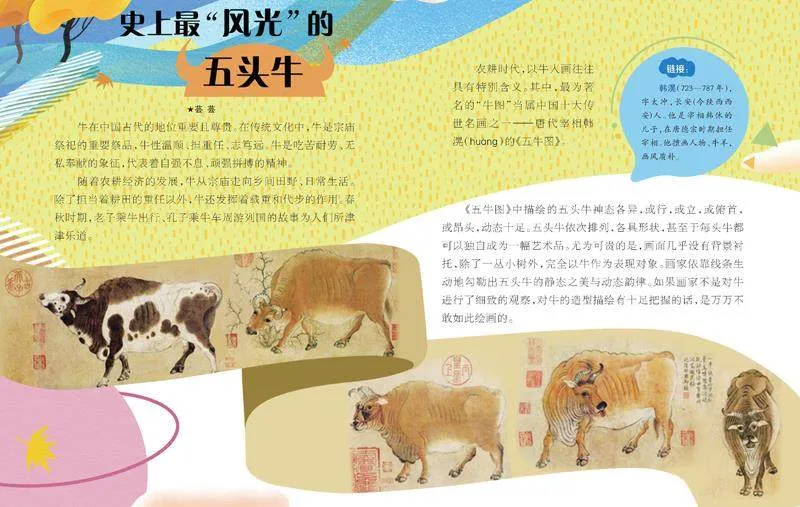

農耕時代,以牛入畫往往具有特別含義。其中,最為著名的“牛圖”當屬中國十大傳世名畫之一——唐代宰相韓滉(huàng)的《五牛圖》。

韓滉(723—787年),字太沖,長安(今陜西西安)人。他是宰相韓休的兒子,在唐德宗時期擔任宰相。他擅畫人物、牛羊,畫風質樸。

《五牛圖》中描繪的五頭牛神態各異,或行,或立,或俯首,或昂頭,動態十足。五頭牛依次排列,各具形狀,甚至于每頭牛都可以獨自成為一幅藝術品。尤為可貴的是,畫面幾乎沒有背景襯托,除了一叢小樹外,完全以牛作為表現對象。畫家依靠線條生動地勾勒出五頭牛的靜態之美與動態韻律。如果畫家不是對牛進行了細致的觀察,對牛的造型描繪有十足把握的話,是萬萬不敢如此繪畫的。

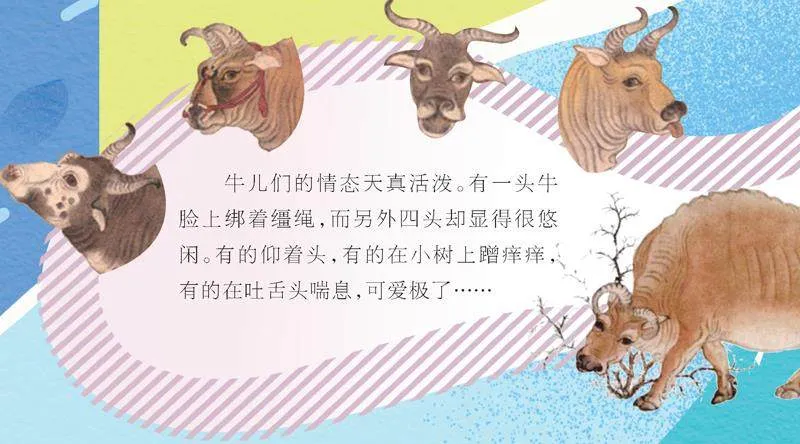

《五牛圖》最成功的地方在于它為牛傳“情”,通過刻畫牛的不同姿勢和眼神,表現出牛的性情。畫家勾勒牛的線條雖然簡潔,但是畫出的筋骨轉折十分到位,牛口鼻處的絨毛更是處理得細致入微,炯炯的眼神體現出牛溫順而又倔強的性格,表現了牛任勞任怨的精神。

牛兒們的情態天真活潑。有一頭牛臉上綁著韁繩,而另外四頭卻顯得很悠閑。有的仰著頭,有的在小樹上蹭癢癢,有的在吐舌頭喘息,可愛極了……

關于這幅畫,清代的乾隆皇帝還在畫上題了字:“弘景”和“問喘”。這是什么意思呢?我們一起來探究一下吧!

“弘景”說的是南朝時“山中宰相”陶弘景的故事。

陶弘景曾送給梁武帝蕭衍一幅畫,畫中有兩頭牛:一頭被拴著,一頭在自由奔跑。意思是:與其入朝為官被拴著,我寧愿四處奔跑。在陶弘景屢次拒絕出山做官后,蕭衍遇到大事只得去山中向他請教。因此,陶弘景也被稱為“山中宰相”。

“問喘”說的是西漢宰相丙吉的故事。

一天,丙吉在路上碰到一起殺人事件,家仆想看熱鬧,丙吉卻吩咐他們繼續趕路。走著走著,他們又遇到一頭正在路邊喘粗氣的老黃牛,丙吉前去詢問。家仆納悶地問道:“老爺,你不管殺人,卻要看老牛喘氣?”丙吉說:“殺人事件自有地方官來解決,路邊老黃牛走不動路可能因為氣候異常,而氣候會影響農耕收成,這才是宰相該管的民生大事!”