數據驅動的檔案文獻遺產價值挖掘與活化研究*

(1.武漢大學信息管理學院 湖北武漢 430072)

(2.武漢大學文化遺產智能計算實驗室 湖北武漢 430072)

摘 要:針對檔案文獻遺產領域數字技術應用于知識服務略顯不足的現狀,文章基于知識組織與服務的關聯設計活化方案,促進社會共享。基于本體和圖譜建構,設計數據驅動的檔案文獻遺產價值挖掘與活化方案。從數據抽取、知識組織、知識發現到價值表達對數字技術應用于檔案文獻遺產的方法過程展開研究,通過大生檔案的案例實證方案,面向知識服務提出可行活化路徑。結果表明,多學科視角挖掘檔案文獻遺產在歷史和社會文化價值視域下具有留存歷史、守護記憶、觸發情感、形塑認同四重意義,從知識平臺服務、多感官交互、沉浸式體驗、融媒體共享四方面提出建設檔案文化活態空間,展現數字技術對檔案文獻遺產活化利用的驅動及影響。

關鍵詞:檔案文獻遺產;工業遺產;知識服務;價值挖掘;大生檔案

中圖分類號:G272 文獻標識碼:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2024046

Research on Data-Driven Value Mining and Activation of Archival Documentary Heritage

Abstract In view of the current situation that digital technology in the field of archives and documentary heritage is slightly insufficient in the application of knowledge services, an activation scheme is designed based on the association between knowledge organization and service to promote social sharing. Based on ontology and knowledge graph construction, this paper a data-driven value mining and activation scheme of archival documentary heritage. From data extraction, knowledge organization, knowledge discovery to value expression, the method and process of applying digital technology to archival literature heritage are studied. Through the case demonstration scheme of Dasheng archives, a feasible activation path is proposed for knowledge service. The resules indicate that based on the multi-disciplinary perspective, this paper explores the four meanings of archival documentary heritage from the perspective of historical and socio-cultural value: preserving history, safeguarding memory, evoking emotions, and shaping identity. From the four aspects of knowledge platform service, multi-sensory interaction, immersive experience, and media sharing, this paper proposes the construction of archival culture living space, and shows the drive and influence of digital technology on the activation and utilization of archival documentary heritage.

Key words archival documentary heritage; industrial heritage; knowledge service; value mining; Dasheng archives

檔案文獻遺產由具有證據、信息、社會、歷史價值的檔案轉化而成[1],其反映了人類思想與行為的演化以及對語言、文化、民族、世界認識的提升與發展[2],價值屬性是其最為突出的特征,因而是珍貴的歷史文化資源。《“十四五”全國檔案事業發展規劃》強調推進檔案信息化強基工程,加強信息技術應用,建設互聯互通的檔案信息資源共享平臺。在此背景下,檔案文獻遺產資源建設需要利用數字技術推動知識服務與價值轉化,通過社會共享促成價值實現。

檔案文獻遺產被視為一種社會文化建構[3],同時作為社群記憶的重要組成部分[4],既是“歷史的留痕”,也是“記憶的回溯”和“文化的承續”[5]。《世界記憶項目總方針》基于“世界意義”評定標準,從歷史意義、社會、團體或精神意義、形式與風格三方面為檔案文獻遺產價值評介提供了依據[6]。綜合來看,檔案文獻遺產價值大致可分為歷史價值和社會文化兩個層面,對其價值的挖掘需要從文獻內容出發,通過歷史與現實的聯通,實現對文獻本身描述的超越[7]。

盡管數字技術廣泛應用于文化遺產資源整合[8]、知識組織[9]、知識發現[10]相關研究,但在檔案文獻遺產領域關注和應用略顯不足。當前檔案文獻遺產的價值研究以定性分析和理論闡述為主,多為總結經驗[11]、提出建議[12],在以下三個方面尚存遺憾:一是在價值挖掘、活化研究中數字技術應用略顯不足,價值挖掘缺乏一定的系統性和研究深度[13],可視化成果較少,且尚未對數字技術如何促進知識服務、社會共享詳盡闡釋,活化利用的實踐性稍弱;二是檔案文獻遺產價值研究多局限于檔案學視角下,缺少歷史學、社會學、文學、建筑學、藝術學等跨學科視角下對檔案價值內涵的關注和挖掘,檔案文獻遺產價值實質的凸顯略有不足;三是價值挖掘與活化關聯性稍弱,缺少系統性的知識組織與服務框架,導致方案較為泛化,檔案文獻遺產的活化未能契合自身價值特質。

基于此,本研究著眼于檔案文獻遺產知識組織與服務的內在關聯,從數據視角構建“組織—服務”聯動的檔案文獻遺產挖掘與活化模型,融入多學科視角深挖檔案文獻遺產價值,面向價值實現提出建設社會共享的檔案文化活態空間,為圖書館、檔案館等公共文化服務機構的珍貴館藏資源開發提供可鑒方案。

1 數據驅動的檔案文獻遺產價值挖掘與活化方案

信息技術賦能檔案信息化建設,以知識服務為導向的智慧檔案館建設成為大趨勢[14]。檔案知識服務高度依賴于檔案數據的組織,需要通過語義化重組消除歧義、建立關聯,實現數據的再組織[15]。目前,檔案資源的組織建設聚焦資源形態變化過程,圍繞模擬態、數字態、數據態、知識態、價值態[16]等檔案資源形態展開。如牛力等提出了數字人文視角下檔案數據治理和價值實現的“發現—重構—故事化”路徑[17];錢毅和潘潔敏基于模型視角探析了模擬、數字、數據、知識、價值五態檔案對象空間的語義演化路徑[18];威尼斯時光機項目通過數字化、數據化、語義化、知識化四個階段,使模擬態的歷史檔案發展為可解釋的歷史大數據[19]。總體上看,檔案資源開發過程的演進遵循DIKW信息鏈的邏輯理路,經過語義抽取、語義融合等環節最終落腳于檔案資源的知識發現和智慧價值釋放[20]。

數據視角下檔案文獻遺產價值挖掘相較傳統人文研究,強調深度價值識別、細度價值挖掘和廣度價值呈現。檔案承載著國家、民族、社群、個人的歷史過往,是集體記憶留存、追溯的物質媒介[21]。由檔案內容的提取、關聯、組織,擴展至相關的可移動、不可移動文物等文化遺產資源的知識聚合與價值挖掘,從而建立更為廣泛的數字形態的文化連接。基于檔案語義將這些文化元素整合進特定歷史情景與主題的敘事中,融合多學科視角,通過知識關聯與挖掘實現文化基因的提取和利用。

基于此,本研究參考DIKW信息鏈導向下的檔案語義演化過程,由知識組織與知識服務雙向需求驅動,提出融合檔案文獻遺產資源組織與服務功能的綜合性管理模型,從內容層面的知識重組與模式層面的應用服務兩部分設計檔案文獻遺產的價值挖掘與活化方案,通過語義組織建立序化的知識體系支撐知識服務,從而使檔案的知識、記憶、文化內涵在面向社會的開放共享中煥發活力。

1.1 內容重組:檔案文獻遺產知識組織與價值挖掘

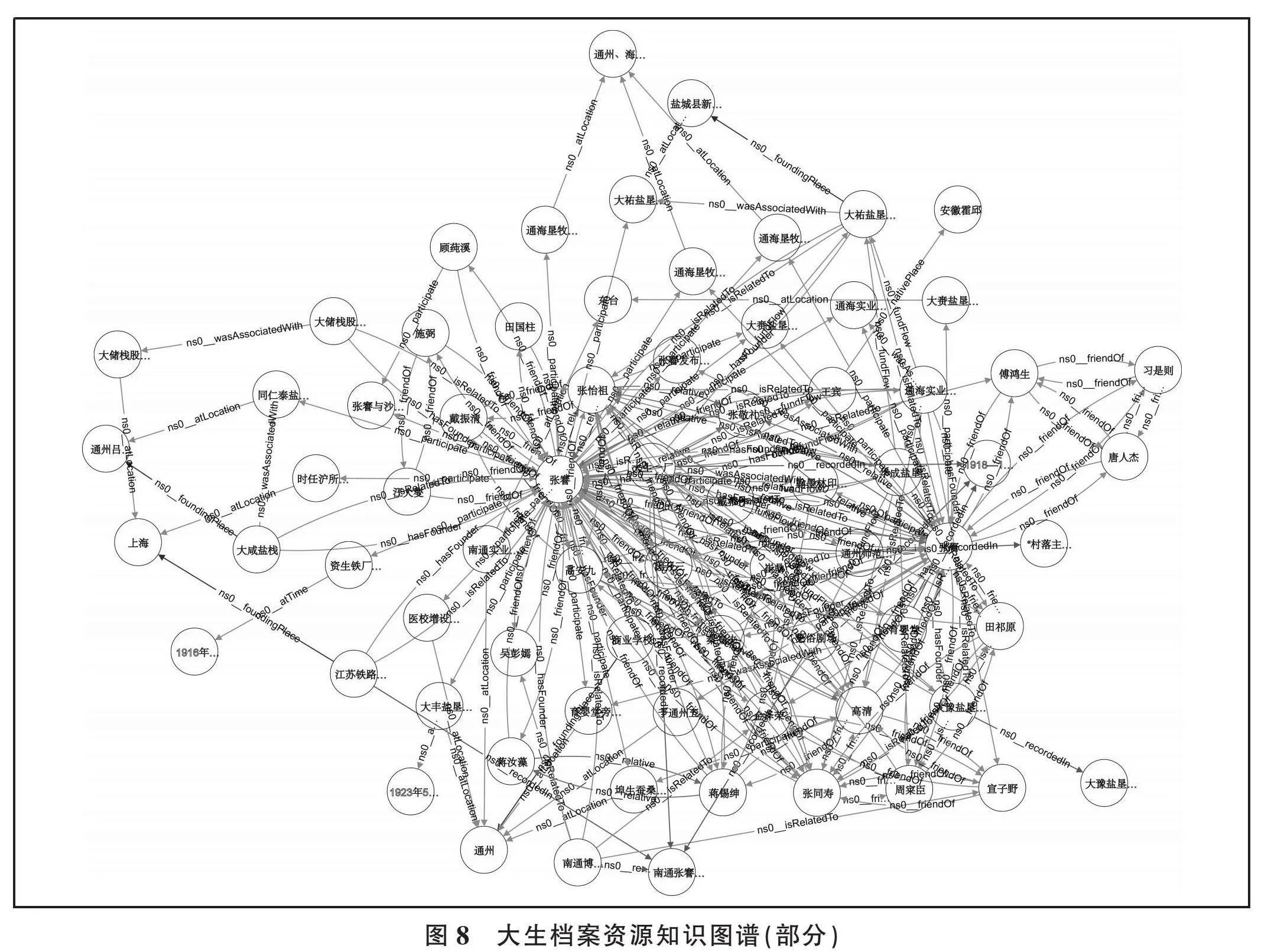

內容層面的知識重組以價值挖掘為導向,整合多模態檔案文獻遺產資源中的語義要素,重組為邏輯化、語義化的知識體系和記憶空間,促發知識聚合和價值挖掘(見圖1)。

(1)資源層是對資源對象符號化、編碼化、數字化的呈現,強調依托圖書館、檔案館等文化機構的館藏資源,通過系統化整理將分散異構的模擬態檔案文獻遺產資源聚合在特定文化主題下,基于主題關系實現對檔案文獻遺產特征的初步描述與揭示,以檔案文件為單位建立數字化的檔案文獻遺產資源庫[22]。如北京記憶、青島記憶等城市記憶項目就以數字檔案資源為依托,建立以城市記憶為主題的歷史文化資源庫。

(2)數據層運用自然語言處理、光學字符識別、語音識別等技術實現文本級的數據抽取。已有實踐將語義要素提取視為關鍵環節,如CalisSphere門戶就從日期、地點、名稱、事件、主題等角度抽取和描述與加利福尼亞州相關的檔案資料與口述歷史[23]。祁天嬌和馮惠玲將檔案內容語義概括為時間、地點、人物(機構)、事件(主題)、實物五個方面[24]。本研究從知識關聯視角出發,在時間、地點、事件、人物、機構等語義要素的基礎上,將實物分化為文獻和遺產兩類語義實體。文獻指向以文獻形式呈現的資源對象,遺產指向非文獻形式的遺產資源以及與文化主題相關的建筑、設備、習俗等物質或非物質文化資源。通過對內容實體高質量、規范化描述,深度揭示資源內容,從而為后續的語義生長提供數據基礎。

(3)語義層是對檔案數據的語義化構建和知識化重組,旨在形成標準化、結構化的檔案文獻遺產知識體系,為記憶重構、價值挖掘提供支撐性的知識框架。語義層構建的核心環節即為本體構建。有研究提出基于語義的人物事件知識聚合模式[25],在李政道、張學良等名人檔案開發中均有應用。因此可從人物或機構等主體的事件經歷切入,構建以人物(機構)為導向、事件為主體的檔案文獻遺產本體模型,實現語義實體向概念本體的映射與轉化。

(4)記憶層關注檔案文獻遺產的記憶價值釋放。檔案文獻遺產不止于歷史憑證,更是文化記憶的場所。為此需要基于本體模型,進一步融合語義構建檔案文獻遺產知識圖譜,并開展面向記憶建構的知識發現,基于語義關聯重塑記憶實景,挖掘與再現歷史文化故事,實現知識單元向記憶單元、知識實體向記憶實體、知識語境向記憶片段的轉變[26]。如“跟著檔案觀上海”數字人文平臺以上海著名信標建筑為坐標,通過知識圖譜串聯不同時期上海信標建筑的背景故事,聯結為上海的歷史和文化記憶[27]。面向記憶建構的知識發現可從人物、機構、事件等多視角展開,由檔案內容關聯文化資源,由檔案敘事牽引數字記憶建構[28],促進記憶要素聚合、記憶鏈條拓展、記憶空間建構,重塑與激活遺產地記憶。

(5)價值層是由社會服務需求所驅動的知識和記憶的形態轉化,落腳于遺產精神內涵與價值底蘊的挖掘,從而促成文化基因的傳承與賡續。特里·庫克和李音指出,檔案范式正在經歷證據、記憶、認同、社會/社區的轉向[29]。后現代主義檔案觀將情感價值挖掘視作檔案開發目的[30]。在歷史和社會文化價值視域下,檔案文獻遺產表現出留存歷史、守護記憶、觸發情感、形塑認同四方面意義,需結合多學科視角深度挖掘檔案文獻遺產價值表征與意義內蘊,夯實知識服務與檔案活化的價值基礎。如Let Them Speak項目立足歷史學與檔案學視角,從情感維度挖掘與重釋了二戰受害者群體的創傷記憶,實現苦難歷史的再語境化[31]。

1.2 模式構建:檔案文獻遺產知識服務與價值活化

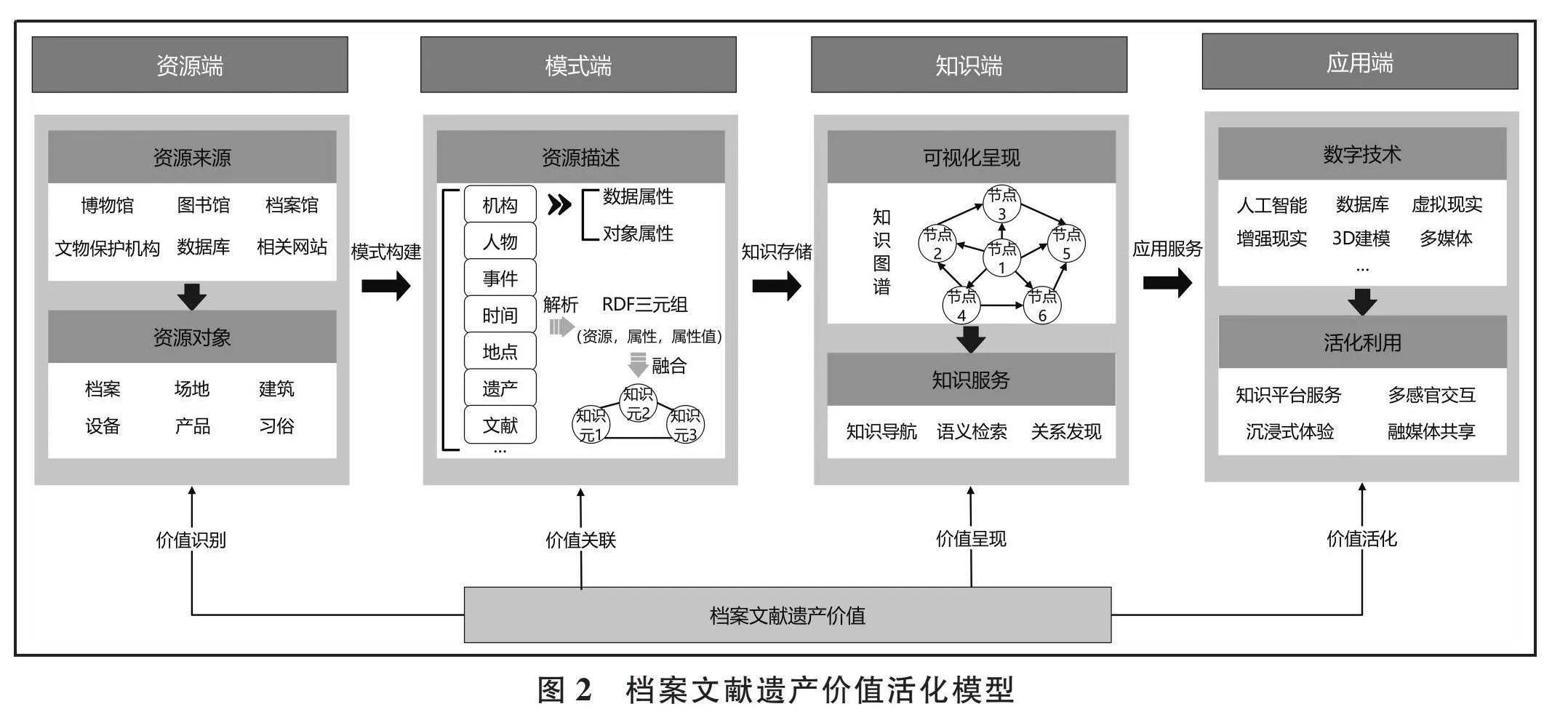

模式層面關注不同資源形態下的檔案文獻遺產價值表現形式,其組織構建以知識服務為導向,構建檔案文獻遺產價值實現通路(見圖2)。通過對檔案文獻遺產資源價值實體的識別、關聯、呈現、活化,使檔案文獻遺產的價值從隱性、分散、固化轉變為顯性、聚合、流動。

(1)資源端強調梳理檔案文獻遺產資源成分,整合不同來源但具有相似主題特征的資源信息,形成特定文化主題下的檔案文獻遺產資源實體的數據集合。如The History Makers—The Digital Repository For The Black Experience就對非裔美國人視頻口述史檔案開展廣泛的收集[32]。資源端將檔案文獻遺產資源接入知識服務模型,實現多維價值的識別和提取,使固化、分散的價值開始流動、關聯。

(2)模式端面向檔案文獻遺產價值關聯展開,通過對文化遺產資源細粒度的描述與組織,建立機器可理解的資源描述框架,為知識存儲、知識服務提供模型基礎。檔案文獻遺產的資源描述依托本體建模,形成規范化、形式化的知識表示模型,挖掘與揭示深層次的隱性語義關聯,并基于RDF三元組規范化表達,重塑知識單元,促進知識融合。如Sampo項目基于關聯數據建立全國性的文化遺產本體基礎設施和語義門戶,包括相互對齊的共享領域本體以及核心元數據[33]。

(3)知識端通過知識圖譜聚合與呈現知識單元,基于知識框架存儲、聚合各類知識實體,形成可視化的知識圖像,并通過知識導航、語義檢索、關系發現等功能,使知識服務與社會利用需求對接,促成檔案文獻遺產價值的顯性化表達。如GLOBALISE項目通過知識圖譜開展關聯分析和知識聚合,發掘隱含的知識關系,突破殖民主義語境,建構后殖民時代的印度洋世界歷史記憶[34]。

(4)應用端則進一步融合多種數字技術,探索檔案文獻遺產價值活化的可行路徑。在活化設計中,需要針對檔案文獻遺產表現出的證據、記憶、情感、認同四重屬性構建相應的開發方案,通過融合虛擬現實、人工智能等技術,打造可服務、可交互、可體驗、可共享的檔案文化活態空間,使檔案價值在廣泛的體驗與服務中流動傳播。如高遷數字記憶網站通過“全要素數字化+全息呈現”的模式,構建了完整的數字活態村落,加強了對古村落歷史文化的保護與傳承[35]。

1.3 關聯映射:檔案文獻遺產價值挖掘與活化路徑

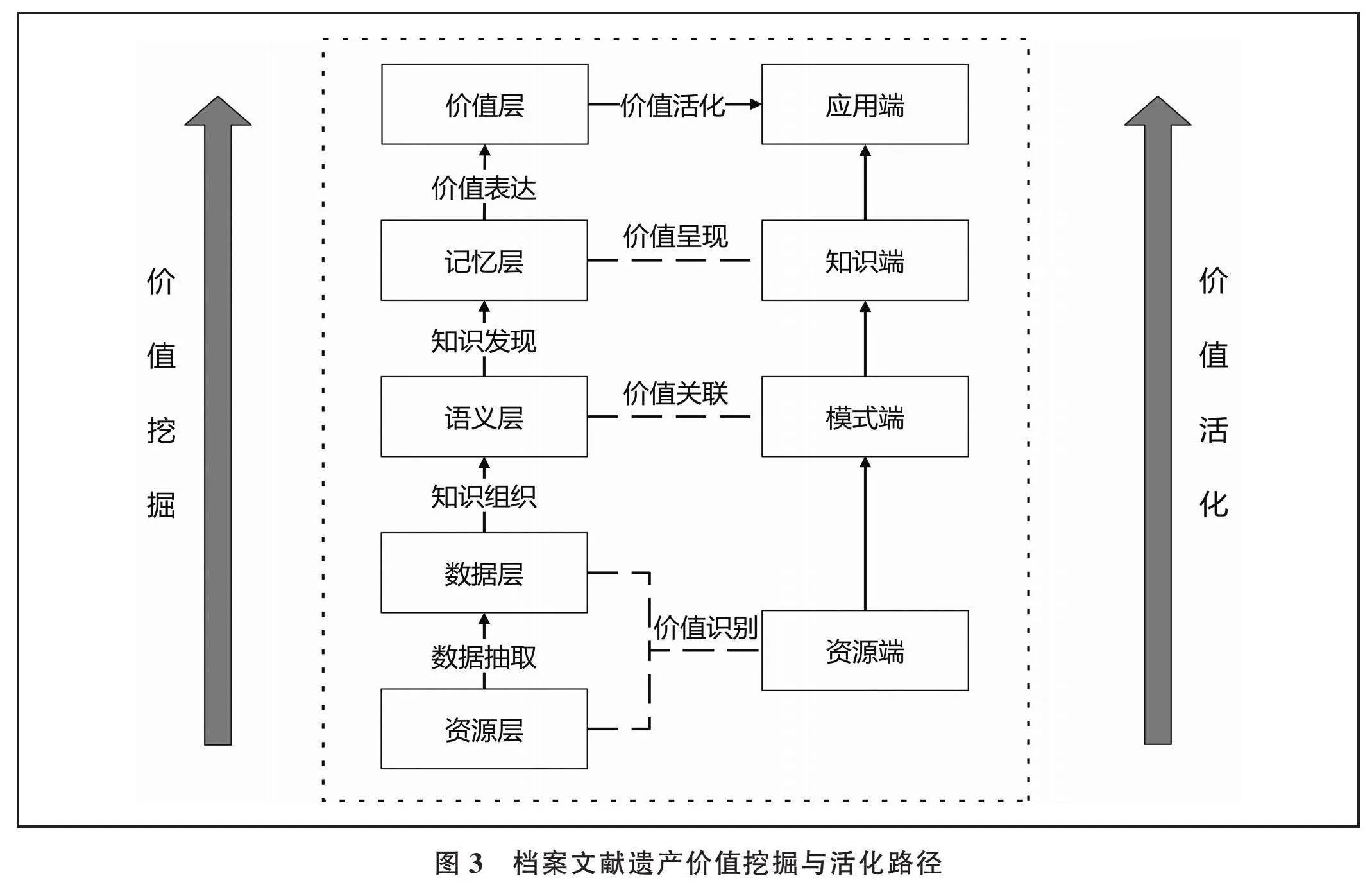

內容層面的知識重組與模式層面的活化利用并非相悖而行,二者統一于檔案文獻遺產價值挖掘路徑中,即價值挖掘過程與價值活化模式相統一(見圖3)。隨著數據驅動的價值挖掘不斷演進,價值活化同步伴生。

(1)數據抽取階段。內容層面主要進行語義要素提取;模式層面涉及檔案文獻遺產及關聯外部文化資源的整合,需要識別、篩取具有價值要素的資源對象。

(2)知識組織階段。內容層面強調構建以人物(機構)為導向、事件為主體的檔案文獻遺產本體模型,形成檔案文獻遺產的知識體系;模式層面關注檔案文獻遺產的描述、關聯、聚合的過程,需要建立標準化的資源描述模型促成價值要素的關聯。

(3)知識發現階段。內容層面強調對潛藏的檔案文獻遺產記憶價值的釋放;模式層面則通過可視化、可服務的知識圖譜,實現檔案文獻遺產價值的顯性化呈現。

(4)價值表達階段。內容層面需要由檔案內容凝練、升華、挖掘檔案文獻遺產的價值本征,形成知識服務的價值底色;模式層面最終落腳于檔案文獻遺產活化路徑的探索,既需要契合價值挖掘結果,構建價值表達的通路,還應充分融合數字技術,立足社會服務視角,使活化利用趨于液態化和流動化[36]。

2 實證研究——大生檔案價值挖掘與呈現

大生檔案是清末狀元實業家張謇為發展民族工業在南通地區興實業、倡教育、濟公益等一系列活動的歷史記錄[37],具有檔案文獻遺產和工業遺產雙重身份。一方面,大生檔案先后入選《中國檔案文獻遺產名錄》和《世界記憶亞太地區名錄》,是廣泛認可的珍貴檔案記憶;另一方面,大生檔案同“中國近代第一城”南通的城市建設與發展密切相關,是工業建筑、生產活動場地、設備、工藝等物質與非物質工業文化遺存的敘事載體,是深入價值挖掘、聚合工業文化元素的著力點。同時,大生檔案客觀上呈現了中國近代社會全貌,是真實的檔案文獻遺產,其內容不止于歷史文化,更包括時代背景下的商業活動、市場動向、社會關系。檔案內容的復雜性與全面性使大生檔案成為研究張謇與大生企業、中國早期資本主義發展和近現代經濟史的第一手資料,對于歷史學研究價值顯著。

基于此,本研究以大生檔案為例,發現、聚合工業文化元素,從檔案學與歷史學雙視角錨定大生檔案的價值基點,實證檔案文獻遺產價值挖掘與活化路徑。

2.1 面向價值識別的大生檔案數據抽取

大生檔案的數據抽取建立在南通市檔案館近萬卷館藏的基礎上,通過與官方信息平臺和大生研究文獻中的相關內容融合匯總,經過整理、清洗和結構化處理,最終形成大生檔案數據集,從中提取出機構、人物、事件、時間、地點、文獻、遺產7類語義要素。

2.2 面向價值關聯的大生檔案知識組織

知識組織是數據資源轉化為知識體系的過程。基于大生檔案數據間的語義關聯,構建大生檔案資源本體模型,并通過本體解析與映射,將知識體系拆解為細粒度的知識單元,融合、存儲于知識圖譜中,使檔案文獻遺產資源具備發現與表達的資質。

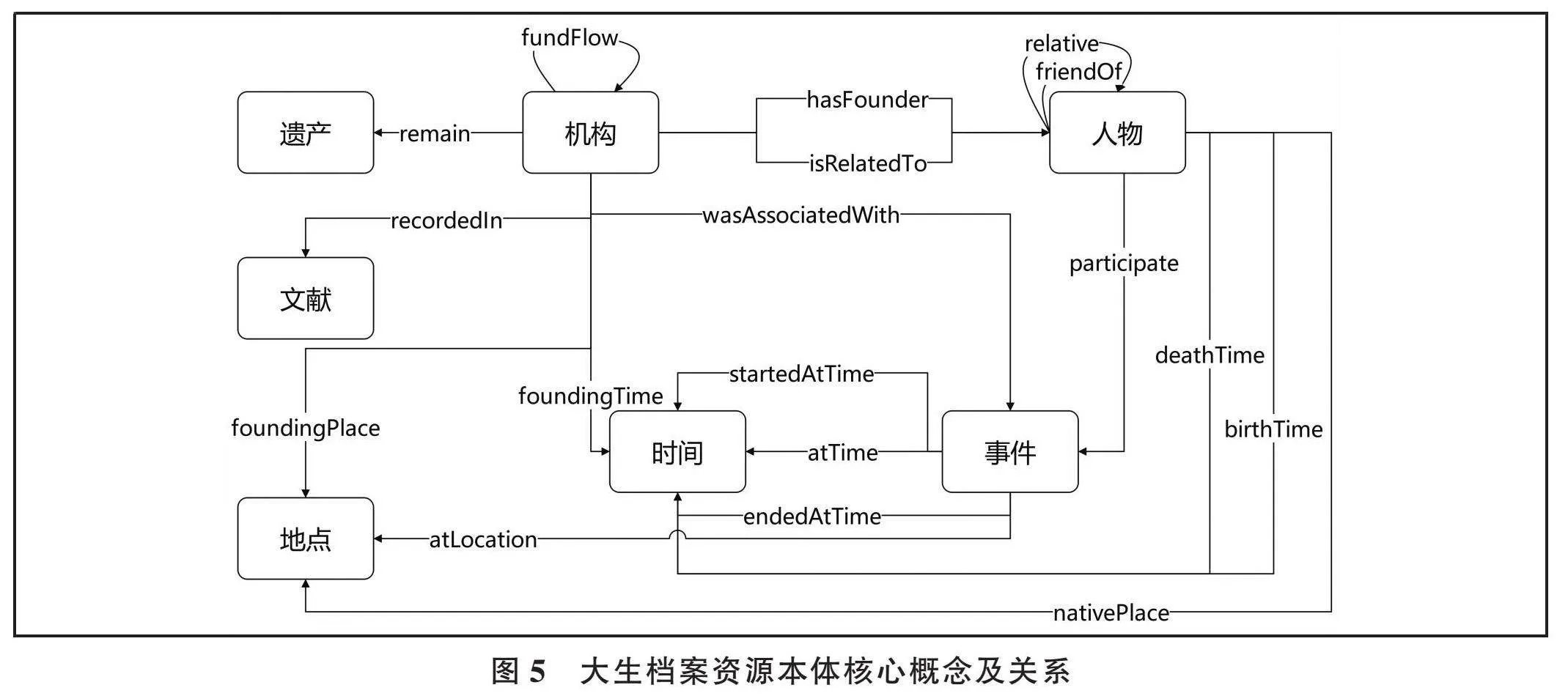

2.2.1 本體構建

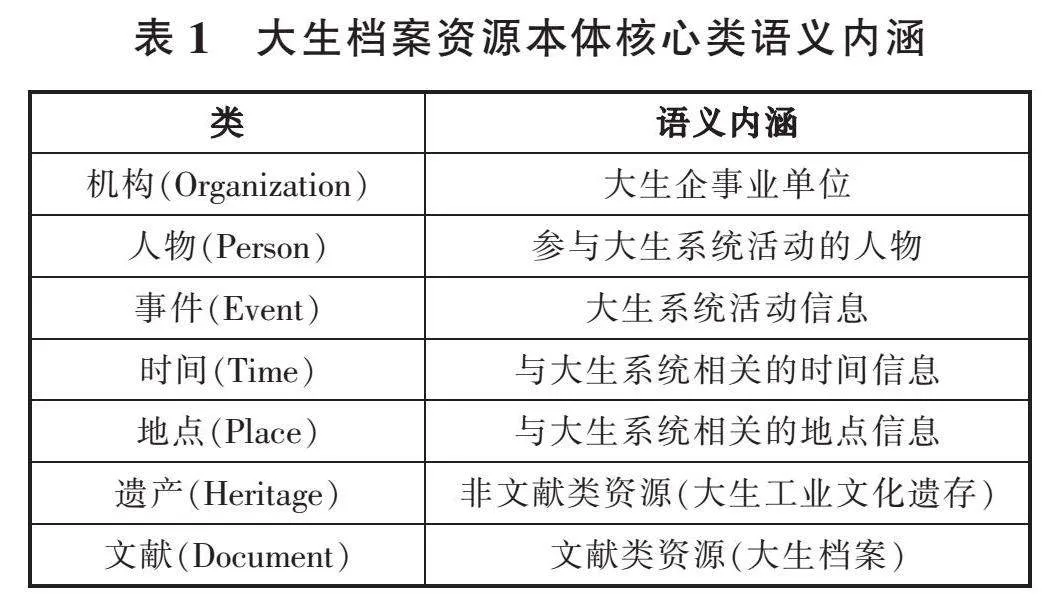

大生檔案重點體現了以大生機構活動為主體的大生系統發展脈絡,因此本研究以機構為核心、事件為主體,聚合7類語義要素,構建大生檔案資源本體模型,描述了本體核心類的語義內涵(見表1),研究展示了大生檔案資源本體的核心概念層次結構和概念間的關系(見圖4、圖5)。

2.2.2 本體解析與映射

基于大生檔案資源本體概念層級結構,將類、關系、屬性、實例分解為RDF三元組,用資源、屬性、屬性值的描述結構表示大生檔案資源本體的概念體系,從而將本體轉換為由節點和有向箭頭組成的RDF圖。以機構類為例,可以展示大生檔案類、關系、屬性、實例的解析過程(見圖6)。在此基礎上,將本體解析得到的RDF三元組模式圖與知識圖譜映射(見圖7),實現由本體向知識圖譜的模式轉化。

2.2.3 知識融合與存儲

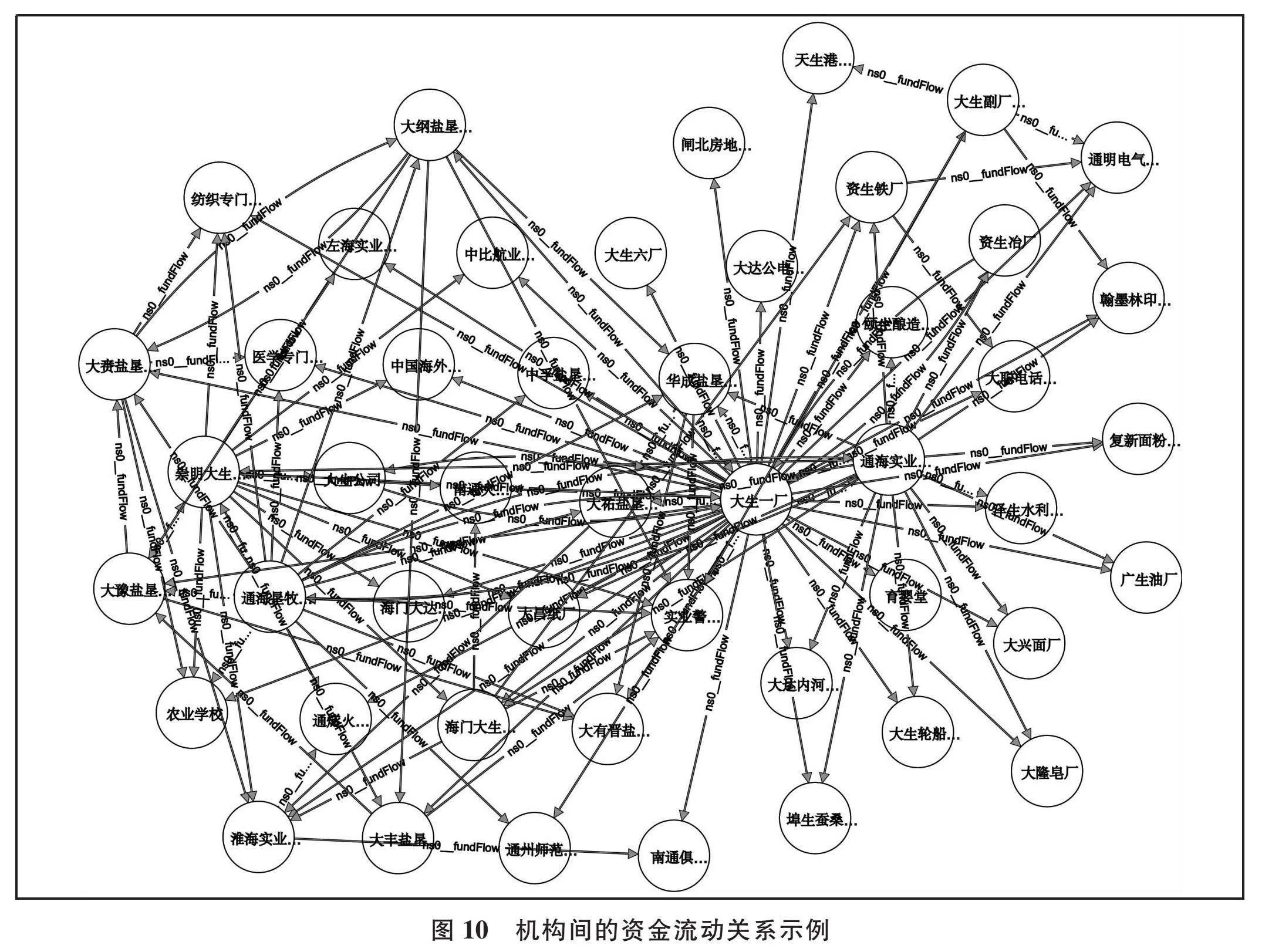

知識融合是通過實體消歧、共指消解、知識合并[38]等語義融合技術或方法,優化知識結構,發現隱含的新知識的過程。大生檔案的知識融合主要基于共指消解展開,從時間、地點、人物、機構四方面消除歧義表述,使大生檔案數據得以準確、完整地描述實體語義,從而朝整體語義理解的理想狀態發展。參照本體解析與映射模式,通過知識存儲構建了大生檔案資源知識圖譜(見圖8),以貼近人類認知的形式增強了用戶對大生檔案知識及背景信息的理解。

2.3 面向記憶建構的大生檔案知識發現

知識發現是對檔案文獻遺產知識重組結果的再敘述、再闡釋,描述和揭示了記憶的內容形態與結構關系。本研究聚焦機構實體關聯,從“機構-遺產”“機構-機構”“機構-事件”“機構-地點”四個維度敘述和建構大生記憶,推動檔案知識的記憶價值釋放。同時,借由知識服務功能的展現,揭示檔案文獻遺產知識圖譜的應用前景,為檔案文獻遺產資源的深度活化夯實知識基礎。

2.3.1 機構與遺產:記憶空間的遷移和重組

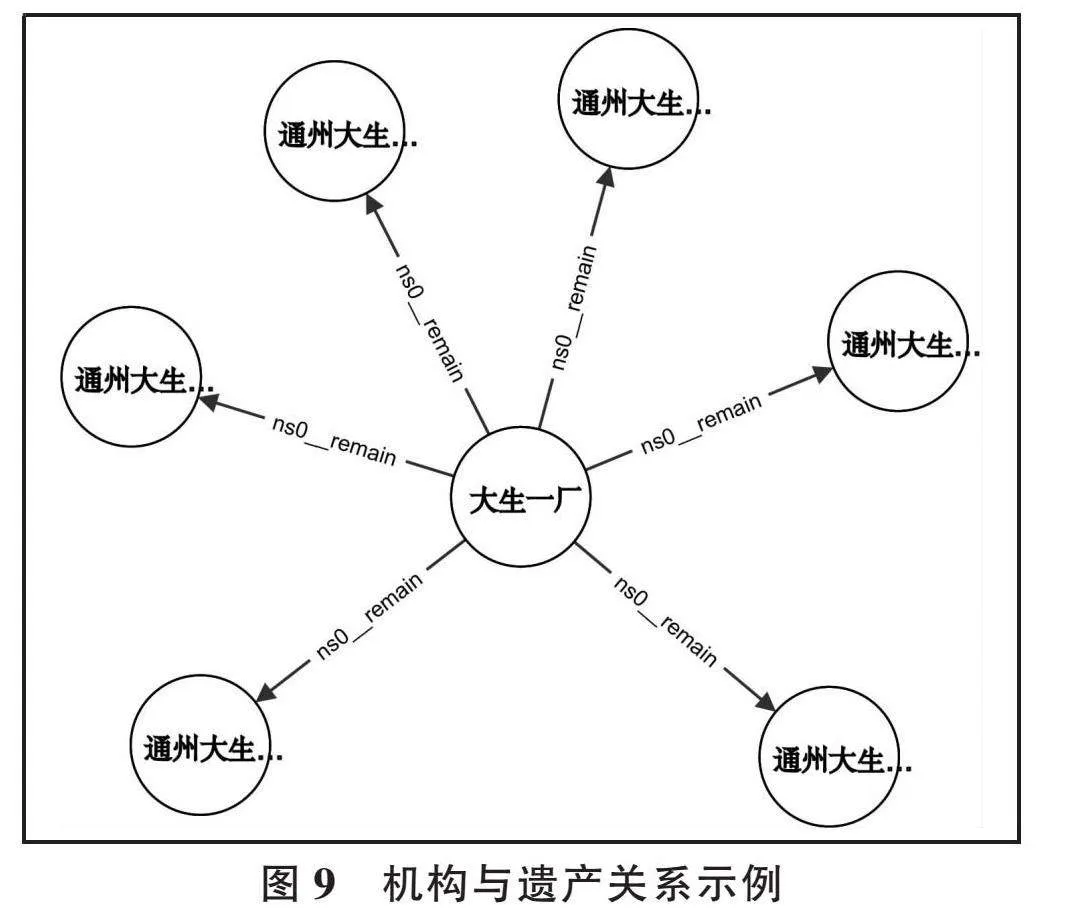

機構是從檔案內容抽離出的記憶實體對象,遺產是存在于物理空間里的工業文化遺存,二者間的遺存關系將物理空間與記憶空間連通,讓文化遺存從現實的建筑遺跡、文物古籍、口述歷史等轉化匯集為檔案敘事下的社會記憶。通過將鐘樓、清花車間等遺產聚合至大生一廠(見圖9),將工業文化遺存融入大生檔案敘事中,完成了由物理空間向記憶空間的遷移與重組。

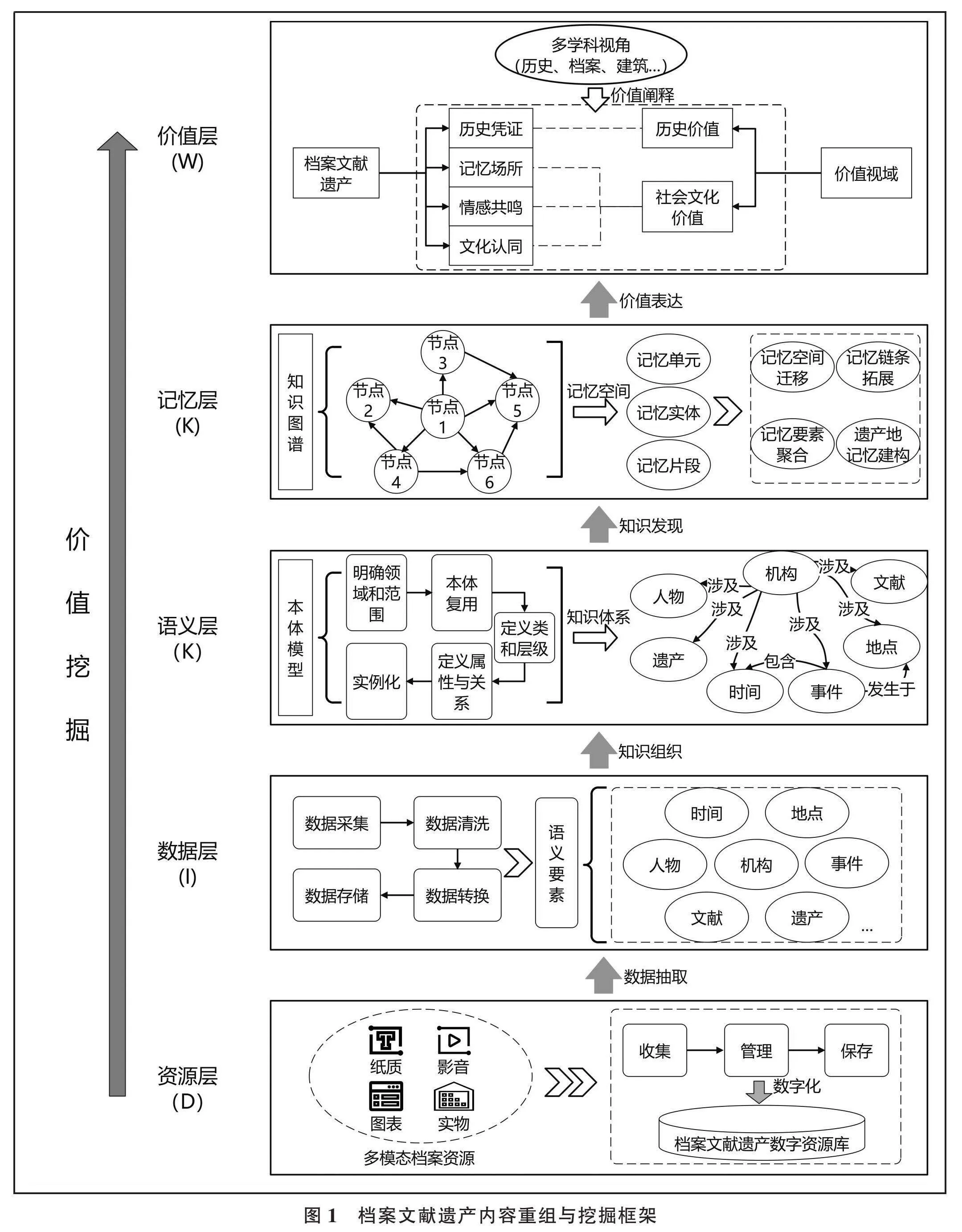

2.3.2 機構與機構:記憶鏈條的拓展

以大生系統的資金流動關系為例,可以揭示大生系統由輕工業逐步延伸產業鏈,演化為綜合性系統的過程(見圖10)。與之相伴,近代民族工業記憶也由工業延伸至農業、教育、商業、公益諸端,與人們的生產生活實踐緊密關聯,形成特定時空中的社會記憶圖景,揭示著時代背景下工業生產與城市生活的融合演進。

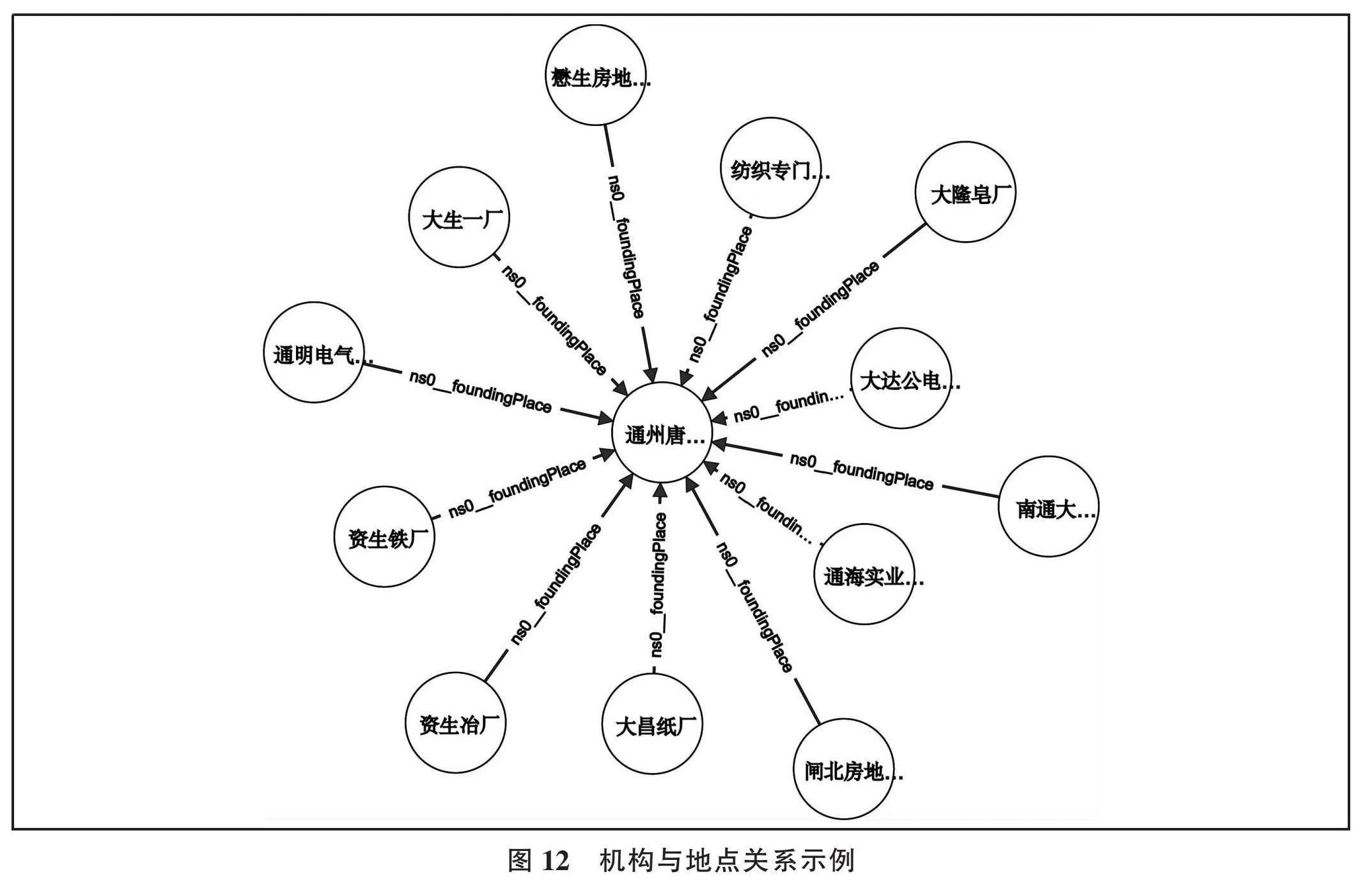

2.3.3 機構與事件:歷史時空里的記憶要素聚合

事件聚合機構、人物、時間、地點各要素,成為記憶回溯與挖掘之根本。以機構為導向,將其與事件深度聚合,演化出其發展過程(見圖11)。由時間維度建立共時性與歷時性研究視角;由地點維度統合地區性與全局性研究;由人物維度解析事件中的人物行為和社會關系網絡,深挖思想內核;由機構關聯揭示大生系統的演化路徑。自此建立起更廣泛空間內的記憶要素聚合關系,實現時空與情景的再現、記憶與敘事的重構。

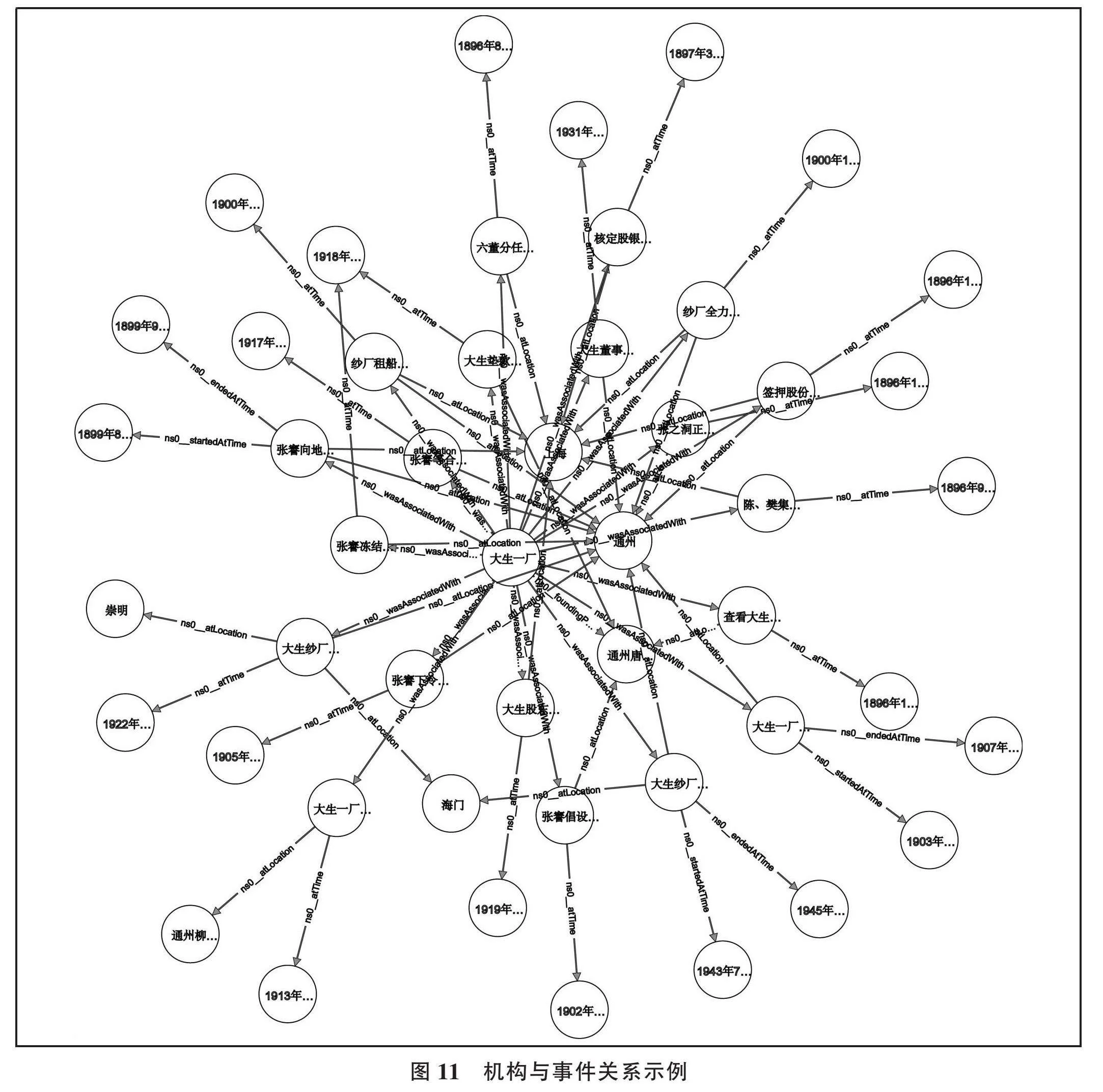

2.3.4 機構與地點:遺產地記憶建構

檔案文獻遺產是遺產地文化和歷史的載體,因而是記憶建構的重要資源。近代南通所形成的“一城三鎮”格局[39](主城區為綜合區、唐閘鎮主司工業生產、狼山鎮主司生態建設、天生港鎮主司運輸)延續至今,融進城市記憶。以創辦于唐閘鎮的大生機構為例,展示機構與地點的深度聚合(見圖12)。南通城建故事經由大生檔案串聯和敘述,生成獨特的記憶烙印,因而城市文化底色得到彰顯,文化精神得以傳承。

除了知識關系的發現,知識圖譜還包括可視化、知識導航、語義檢索等知識服務功能。可視化即知識圖譜將檔案文獻遺產資源、內容、背景知識以知識節點的方式細粒度可視化呈現,并展現了知識節點之間的語義關系,促進用戶的理解與使用。知識導航即知識圖譜在創建時為每個知識節點賦予標簽。標簽對應本體中類的概念,將節點對應的實體劃分至不同的類目下。通過選取節點標簽,可以實現對相關節點和關系的快速檢索,總體性地呈現該類目下的檔案知識。語義檢索即知識圖譜在語義關聯的基礎上實現知識互聯,支持知識推理,大大提升了語義檢索的全面性。同時,標簽化的知識組織模式,增強了檢索的精確性,使檢索結果更貼合用戶的檔案知識獲取需要。

這些功能既體現出知識圖譜作為檔案文獻遺產知識組織與聚合工具的有效性和適用性,同時也使檔案文獻遺產的價值活化具備了較為完善的知識結構和內容。

2.4 面向價值挖掘的大生檔案價值表達

檔案是文化記憶的敘事媒介。工業遺產是工業時代的城市記憶,與城市工業文化伴生,具有記錄歷史、建構記憶、形塑認知、傳承文化的價值[40]。基于大生檔案數據要素的關聯,串聯統合南通地區的工業遺產資源,將南通地區近代工業化的歷史與文化記憶重拾、匯集和表達,從歷史學與檔案學視角將之闡發為留存歷史、守護記憶、觸發情感、形塑認同四重意義。

2.4.1 留存歷史:映射近代民族工業發展歷程

檔案文獻遺產是遺產地社會與歷史的印證。大生檔案呈現了早期中國的經濟環境和社會面貌,全面記錄了大生資本集團的經營模式以及南通地區現代教育和慈善事業的發展。宏大的事業版圖與顯赫的影響力使大生系統成為近代民族工業的典型代表,映射著近代民族工業發展歷程。從時代背景看,大生系統的事件活動總是處于一定時代與社會環境中,其興衰過程反映了內外壓迫下民族工業脆弱的生命狀態;從發展路徑看,“棉鐵主義”思想強調輕重工業并舉,是對民族資產階級“實業救國”路徑的探索和實踐;從社會影響看,大生檔案反映了近代工業化進程沖擊下的社會演變和重建[41],農民和底層勞動者的生產生活方式發生巨變。

2.4.2 守護記憶:形塑城市記憶的“記憶之場”

檔案文獻遺產是城市變遷和發展的記憶載體,也是當代視角下建構城市記憶、塑造歷史認知的源本[42]。大生檔案體現了近代南通的城市建設過程,在物理世界中是城市不可缺少的構成部分,在記憶空間里又為城市難以割舍的文化情懷,塑造著人們對近代工業化時期的社會認知,涵養著發奮圖強、勇毅前行的城市精神。“記憶之場”是承載集體記憶的場所,大生檔案是承載南通記憶的敘事媒介。以大生檔案為紐帶串聯數據資源,將大生檔案融入歷史敘事中,建構遺產地的集體記憶,還原與再現歷史空間里的情景和故事,守護城市與民眾的歷史文化記憶,塑造南通記憶的“記憶之場”,促成歷史與情感的探尋和身份與文化認同的構建。

2.4.3 觸發情感:維系共同的情感體驗與情感聯系

情感價值是客體對主體所具有的情感方面的有用性[43]。檔案文獻遺產情感價值來源于由其內容或載體所觸發的情感體驗、情感共鳴,并以社會文化與情感為基礎。這種情感體驗以檔案為媒介,使體驗者進入檔案所構建的歷史情景中,沉浸在歷史記憶里,從而將歷史記憶與個人記憶關聯,喚起、觸發個人情感,產生情感共鳴。因而,大生記憶空間成為情感體驗的觸發器。通過將過去工業起步、發展的艱辛歲月與當下的工業繁榮盛景連通,將社會發展的宏偉愿景與個體的生活體驗關聯,喚起人們對于民族工業史共同的情感體驗,從而在多層次情感體驗中,觸及更深層的民族文化與社會情感,進一步促成文化認同的塑造。

2.4.4 構建認同:承繼儒家思想文化與儒商精神

大生檔案蘊含儒家思想文化與儒商精神,是形塑文化認同的關鍵。一方面,儒商精神強調公心、道德、誠信,在吸收西方功利思想和傳統儒商義利觀的基礎上,形成了以義為本、義利合一的儒商義利觀[44],主張將國家、民族大義置于個體小利之上,有別于西方工具理性的文化取向和利益導向的企業家精神,更為強調價值理性和人文關懷;另一方面,儒商精神具有鮮明的時代特點,同救亡圖存、興學育才、商人自治等實踐緊密結合,是儒家經世致用、修齊治平等價值理念在近代歷史環境下的轉化和展開。這種以儒為核心的發展性,使儒商精神深植于文明內核,不斷傳承賡續、煥發生機。

3 ?;面向價值活化的檔案文化活態空間構建

基于大生檔案的價值挖掘結果,延續價值識別、關聯、呈現的活化邏輯,落地為檔案文獻遺產價值活化方案。檔案文獻遺產的活化利用以數字技術為支撐,依托檔案館、圖書館、文化館等文化機構的館藏資源和組織力量,基于留存歷史、守護記憶、觸發情感、形塑認同四重價值,打造具有服務性、交互性、體驗性、傳播性的檔案文化活態空間,使棲身于現實空間、重構于數字空間的文化遺產資源交融、匯聚為立體化的文化形象,在與社會的多重互動中綻放新生。

3.1 建立可服務的檔案文化知識平臺

(1)加強頂層設計,關聯構建檔案文化知識庫。數字時代,歷史的留存有賴于建立高質量結構化、關聯化的檔案文化知識庫。應以檔案館、圖書館等機構為主要組織力量,基于檔案文獻遺產數據資源體系,開展數據建模和本體工程,運用人工智能和大語言模型,以實體為基礎,自動化提取、捕獲、關聯知識要素,構建以人物(機構)為核心、事件為主體的檔案文化領域知識庫[45],從而增強對多模態數據的識別、關聯、挖掘效能,不斷將原生或新生的文化知識內容納入知識庫的規模性語義積累、語義建模、語義融合進程中。

(2)深度知識加工,建立檔案文化知識服務平臺。檔案文化知識服務平臺建立在知識庫的基礎上,通過融合新的知識要素來拓展知識維度,促進知識的多樣化表達。如通過融合地點要素,使圖譜化、平面化的文化資源知識體系映射至地理圖中,經由地理信息系統的交互構建檔案文獻遺產知識地圖,實現以地點為標簽的知識表達。再如,通過融合時間要素,基于時間軸串聯、展現檔案文獻遺產的時序脈絡,建立起知識表達的時間視角。在知識深度加工的基礎上,進一步通過索引和圖模式等服務和呈現方式,實現知識與需求的對接。基于知識庫中的三元組預處理,建立關鍵詞索引關系的映射,自動化匹配檢索需求,以鼓勵和支持主動性的知識獲取行為,有助于相關學術研究的深化;而通過易于理解和認知的圖關聯模式,可以降低知識獲取門檻,促進社會公眾對檔案文化知識的利用。

上海圖書館基于盛宣懷家族1850年-1936年間的信札、電報、合同、日記等15.7萬余件檔案的目錄數據,建立了盛宣懷檔案知識庫[46]。該知識庫從關系、時空、人物、公司四個維度,通過地圖揭示函電收發關系、串聯歷史時空;通過人物關系網絡圖挖掘社會關系;通過時間軸展現盛宣懷參與創辦公司大事記,極大促進了盛宣懷檔案知識的挖掘、呈現和服務。

3.2 打造可交互的檔案文化記憶空間

記憶的建構和激活需要融合新媒體數字影像技術[47],依托博物館、圖書館、檔案館等文化場所打造多感官、可交互、可體驗的記憶空間。多感官的交互設計突出以人為中心的理念導向,依托不同的媒介喚醒、激活人們多樣化的感官體驗,使由圖譜聚合、呈現的記憶要素可知、可感,在良性的交互過程中促進文化記憶的建構。

(1)視覺牽動,展陳記憶場景。檔案文化記憶空間中的視覺交互,強調利用3D建模、增強現實等技術,通過文字、圖片、影像、3D模型等模擬和再現記憶場景,還原歷史時空中的建筑、設備、場地、情景,更為生動、立體地塑造觀眾對于歷史的認知,從而形成記憶建構的邏輯主線。

(2)聽覺刺激,烘托記憶氛圍。記憶空間中的聽覺交互設計包括兩類,一是使聲音作為信息載體嵌入記憶場景展陳中,以旁白、解說、導游等身份輔助并強化視覺交互,通過視聽聯覺[48],使檔案資源從平面延展至可感的記憶空間,深化觀眾對歷史的理解;二是以背景音樂的形式融入整體的記憶環境中,基于不同的主題設置烘托適合的觀覽氛圍,幫助觀眾更好融入記憶場景的認知和體驗過程。

(3)觸覺激活,深化記憶交互。觸覺交互是對視聽體驗的深化,需要基于人機交互,形成以觀眾為中心的用戶體驗模式,凸顯個性化、主體化、直觀化的記憶體驗。通過對觸屏、按壓、旋轉等觸發行為識別和反饋,實現記憶場景的引入,提升趣味性和體驗感,驅動自發性的記憶建構。

(4)嗅覺誘發,促發記憶表達。隨著計算機、人工智能、深度學習等技術應用于文物氣味識別研究[49],文化遺產展陳中的嗅覺交互獲得更多可能。嗅覺交互是對視聽觸體驗的補足,基于文字、聲音、圖像的引導,通過識別觀眾的身體行為,自動化釋放與記憶主題或文物相關的氣味,營造嗅覺劇場[50],激發觀眾對歷史情景的聯想記憶。

在多感官交互設計的基礎上,應通過人工智能、機器學習等技術調研、匯總、篩選合適的觀覽路線,以連通不同主題的記憶場景,編織出具有強大張力和沖擊性的記憶空間,使觀眾得以經歷一場穿梭時空的記憶之旅。如國家典籍博物館推出“甲骨文記憶”展,基于甲骨實物、考古資料及相關研究成果,通過空間立體復原和聲光電相結合的方式[51],重現甲骨文記憶場景,打造可交互、可感知的甲骨檔案記憶空間,使觀眾在多感官的沉浸體驗中接觸、認知、理解甲骨文的文化內涵,實現文化記憶的建構。

3.3 生成可體驗的檔案文化敘事情境

(1)敘事為導向的主題組織。情感的觸發是記憶深度激活的表現,需要在沉浸式的體驗環境中實現。虛擬現實技術消弭了現實與虛擬的界限,在虛擬三維環境中再現了文化資源實體,促進了用戶對多維信息的感知、獲取和交互[52]。在對建筑、設備、習俗等文化元素與檔案知識要素挖掘整合,形成檔案文獻遺產知識體系的基礎上,通過與嚴肅游戲、劇本殺、互動密室等體驗方式的結合,塑造以角色扮演、劇本體驗、敘事導向為特點的沉浸式體驗情境,生成以檔案文化為核心的敘事主題與故事情節,實現對文化元素的重新編碼、詮釋、表達,基于敘事體驗達成深層次的情感沉浸[53]。

(2)體驗為核心的情境鋪排。面向檔案文獻遺產的敘事挖掘與構建,落腳于增強情感體驗,觸發情感共鳴,因此在情境鋪排上應考慮受眾的差異性,創設個性化的敘事路徑。在敘事結構上,應突破基于單線敘事的劇情走向,增強劇情的開放性和體驗感,通過多線索并行、多路徑選擇、多劇情分化,鼓勵觀眾自發性探索,形成個性化的敘事邏輯,根據觀眾選擇導向不同的故事結果。在敘事體驗上,應注重劇情的互動性,如增加趣味答題和互動小游戲,或是優化觀眾與劇情人物的交互機制,根據受眾認知特征和行為特點,設置多樣化的互動方式,在文本組織、游戲設計、情節安排、情境創設上注重分級化和全面化,滿足不同群體的體驗需求。如蘇州中國絲綢檔案館以包含中共早期重要檔案的“中央文庫”為素材,打造“第七檔案室”系列IP,推出一系列紅色檔案文化產品,為檔案文獻遺產的敘事化開發提供參考。如“第七檔案室·漳緞疑云”互動密室將檔案與互動電子屏、排序感應系統、芯片感應系統等數字技術結合[54],講述“第七檔案室”及共產黨人艱辛奮斗的紅色歷史,促發玩家深層次的情感共鳴,從而加強愛國主義文化教育和精神引領。

3.4 構建可共享的檔案文化傳播媒介

(1)推進數字孿生,構建數字化交互平臺。數字孿生是對物理實體全生命周期過程的虛擬仿真[55]。在圖譜化的檔案文獻遺產知識網絡基礎上,效仿長城、故宮等文化遺產數字孿生項目,通過攝影測量、激光掃描等技術,進一步將與文化主題關聯的外部資源映射至虛擬空間,實現文化遺產全要素數字化,建構文化遺產數字模型,從而在虛擬空間中重構文化遺產形象,為基于媒介交互實現文化遺產資源的可視化呈現和知識共享提供數據基礎和技術支撐,促進文化傳承活態化。

(2)拓展傳播渠道,推動跨媒介文化共享。文化認同的形成需要形成傳播網絡,提升宣傳教育效能,實現多平臺用戶共享。融媒體時代移動互聯技術的發展構筑起文化傳播網絡[56]。檔案館、圖書館、文化館等文化機構應通過微視頻、小程序、云展覽等融媒體途徑,立足媒介特質、受眾特征、資源特色,構建主動式、全方位、立體化的檔案文獻遺產呈現與文化傳播路徑。從多渠道文化傳播中,深度挖掘與展現檔案文獻遺產的文化精神內涵,激活形塑認同的文化價值,推動跨媒介傳播的同頻共振,鼓勵大眾參與共建共享,合力打造、宣介、推廣檔案文化IP,促成遺產故事的全域傳播。

(3)優化交互機制,暢通即時交流渠道。數字媒介使傳播由“單向的告知”變為“雙向的交互”。社交媒體、短視頻平臺、虛擬社區中,內容創作者與觀眾的交互構成了媒介傳播的底層邏輯。需要確保與觀眾的即時交互,從用戶的評論留言、收藏、轉發中把握受眾喜好、明確宣傳方向、突出資源特征,構建起“生產-反饋-再生產”的創作模式,在與觀眾的交互中不斷推動傳播理念、傳播內容、傳播模式的升級優化,促成檔案文獻遺產文化形象的塑造、優質內容的生產和高效傳播的實踐。

福建省泉州市檔案館面向僑批檔案資源的活化利用,構建“生成式人工智能技術賦能+融媒體內容運營”傳播模式[57],依托生成式人工智能(AIGC)技術,制作《AI主播小君讀清明僑批》《泉州僑批里的清明》等融媒體視頻,通過將AI與短視頻、直播等宣傳方式結合,不斷優化檔案內容生產,豐富了僑批檔案品牌形象,助力僑批檔案文化IP的建設與推廣。

4 結語

檔案文獻遺產具有珍貴的歷史文化價值,是聯結共同記憶、賡續文化基因的重要資源。在智慧服務為導向的檔案信息化建設背景下,檔案文獻遺產領域的數字技術應用略顯不足,知識組織與挖掘有待深耕,知識服務與價值活化有待探索。基于此,本研究面向檔案文獻遺產的數據開發、價值挖掘與活化需求,基于知識組織與知識服務的內在關聯,沿循DIKW信息鏈的邏輯理路,設計了從數據抽取、知識組織、知識發現到價值表達的檔案文獻遺產價值挖掘與活化方案,融入多學科視角審視挖掘檔案文獻遺產的價值實質。在實證環節,選取大生檔案典型案例,基于其檔案文獻遺產與工業遺產的雙重身份,通過知識組織構建廣泛的工業文化連接,從歷史學與檔案學視角實證分析、挖掘、闡釋檔案文獻遺產歷史和社會文化價值視域下證據、記憶、情感、認同四重屬性。最后,將價值挖掘結果落地為具體的價值活化方案,從知識平臺服務、多感官互動、沉浸式體驗、融媒體共享四方面提出建設檔案文化活態空間,為檔案知識可知、可感、可用的空間化重組闡明方法,推動檔案文獻遺產在廣泛的社會共享中實現價值的深度激活。

后續將進一步圍繞檔案文化活態空間建設,結合數字敘事充實理論基礎,深度融合VR、AR等數字技術,不斷與實踐結合,在具體應用場景下探索具身化、體驗化、活態化的檔案空間構建方案。

參考文獻:

[1] Santos H M D,Flores D J P C.Preserva?觭?觔o do patrim?觝nio documental arquivístico em ambiente digital[J].Palabra Clave,2017,7(1):1-16.

[2] 關于保存和獲取包括數字遺產在內的檔案文獻遺產的建議書[EB/OL].[2024-07-14].https://www.saac.gov.cn/mowcn/cn/c100450/2021-02/18/4077d201410f4efbb0038431bb29076f/files/50140f988e2e4be5975d0b30c35995cd.pdf.

[3] LelFUIMuYk0N6Q/7OkU8sRc/Nf5mqIURwPxfPGOgJzDgU=miez G,Endere M L.Documentary heritage,memories and working history.The reconstruction of the Villa Carlos von Bernard case,Olavarria District,Buenos Aires,Argentina[J].Revista General De Informacion Y Documentacion,2020,30(2):507-526.

[4] Goyanes P H,Recio J C M.The social value of documentary heritage in the media:challenges and opportunities[J].Revista Ibero-Americana De Ciencia Da Informacao,2019,12(2):405-418.

[5] 郭若涵,裴佳杰.文化強國建設視域下檔案文獻遺產的價值表現及其實現路徑[J].檔案學刊,2023(2):101-108.

[6] 聯合國教科文組織.世界記憶項目總方針[EB/OL].[2024-07-14].https://www.saac.gov.cn/mowcn/cn/c100450/2021-02/18/4077d201410f4efbb0038431bb29076f/files/ad18f6c6b28c43b987d8f7731ce98a66.pdf.

[7] Nascimento L A D D,Martins J A F.The materiality of the Mario Aristides Freire(MAF)collection from the Riegl monument value views[J].Encontros Bibli-Revista Eletronica De Biblioteconomia E Ciencia Da Informacao,2020,25:22.

[8] Wang X G,Wang H Y,Chang W L,et al.Construction of Smart Data toward Dunhuang Grottoes[J].Library Trends,2020,69(1):177-200.

[9] 趙雪芹,李天娥,曾剛.基于Neo4j的萬里茶道數字資源知識圖譜構建研究[J].情報資料工作,2022,43(5):89-97.

[10] 鄧君,王阮.口述歷史檔案資源知識圖譜與多維知識發現研究[J].圖書情報工作,2022,66(7):4-16.

[11] 黃霄羽,高艷.檔案文獻遺產數據化開發的國外典型案例及啟示——以荷蘭GLOBALISE項目為例[J].中國檔案,2023(9):67-69.

[12] 周耀林,吳化.數字人文視野下少數民族檔案文獻遺產數字化保護研究[J].檔案學研究,2022(5):123-129.

[13] 宋雪雁,梁穎,邢閣.我國檔案文獻遺產研究進展述評[J].蘭臺世界,2022(12):37-42.

[14] 中共中央辦公廳,國務院辦公廳.“十四五”全國檔案事業發展規劃[EB/OL].[2024-07-14].https://www.saac.gov.cn/daj/yaow/202106/899650c1b1ec4c0e9ad3c2ca7310eca4.shtml.

[15] 夏天,錢毅.面向知識服務的檔案數據語義化重組[J].檔案學研究,2021(2):36-44.

[16] 牛力,曾靜怡.數字編研:一種全新的檔案業務模式[J].中國檔案,2022(1):70-71.

[17] 牛力,高晨翔,張宇鋒,等.發現、重構與故事化:數字人文視角下檔案研究的路徑與方法[J].中國圖書館學報,2021,47(1):88-107.

[18] 錢毅,潘潔敏.基于模型視角的檔案對象連續空間演化路徑[J].檔案學通訊,2024(2):4-12.

[19] 祁天嬌.從歷史檔案到歷史大數據:基于威尼斯時光機十年路徑的探索[J].中國圖書館學報,2022,48(5):116-129.

[20] 宋雪雁,張祥青,張偉民.DIKW價值鏈視角下檔案文獻資源知識元語義抽取與融合模型研究[J].檔案學研究,2023(3):17-25.

[21] 馮惠玲.檔案記憶觀、資源觀與“中國記憶”數字資源建設[J].檔案學通訊,2012(3):4-8.

[22] 錢毅.破析與融合——析檔案資源形態與語義表現相互作用的U型曲線現象[J].檔案學研究,2022(4):108-115.

[23] University of California.CalisSphere[EB/OL].[2024-07-03].https://calisphere.org/.

[24] 祁天嬌,馮惠玲.檔案數據化過程中語義組織的內涵、特點與原理解析[J].圖書情報工作,2021,65(9):3-15.

[25] 牛力,展超凡,高晨翔,等.人物事件導向的多模態檔案資源知識聚合模式研究[J].檔案學通訊,2021(4):36-44.

[26] 牛力,高晨翔,劉力超,等.層次與空間:數字記憶視角下名人檔案的價值挖掘研究[J].檔案學研究,2021(5):138-144.

[27] 上海市檔案館.“跟著檔案觀上海”數字人文平臺[EB/OL].[2024-07-03].https://dh.archives.sh.cn/.

[28] 趙雪芹,彭鄧盈政,雷春蓉,等.數字記憶視角下的檔案數字敘事服務模型及實現路徑[J].檔案與建設,2022(1):29-32.

[29] 特里·庫克,李音.四個范式:歐洲檔案學的觀念和戰略的變化——1840年以來西方檔案觀念與戰略的變化[J].檔案學研究,2011(3):81-87.

[30] 王玉玨,宋香蕾,潤詩,等.基于文件連續體理論模型的“第五維度理論”[J].檔案學通訊,2018(1):24-29.

[31] Let Them Speak[EB/OL].[2024-07-03].https://lts.fortunoff.library.yale.edu/.

[32] Carnegie Mellon University.The History Makers-The Digital Repository For The Black Experience[EB/OL].[2024-07-03].https://www.thehistorymakers.org/.

[33] Semantic Computing Research Group.Sampo[EB/OL].[2024-07-03].https://seco.cs.aalto.fi/applications/sampo/.

[34] GLOBALISE[EB/OL].[2024-07-18].https://globalise.huygens.knaw.nl/.

[35] 中國人民大學數字人文研究中心.記憶高遷[EB/OL].[2024-07-03].http://gqjy.bjjy.cn/.

[36] 丁華東,周子晴.從固態到液態:檔案記憶再生產形態的嬗變與思考[J].檔案學通訊,2021(6):13-21.

[37] 朱江.大生檔案形成史[J].民國文獻研究,2022(1):185-201.

[38] 王阮.數字人文視域下口述歷史檔案資源知識發現研究[D].長春:吉林大學,2021.

[39] 余建華.張謇與南通城市結構演變[J].南通大學學報(社會科學版),2006(4):110-115.

[40] 胡惠林.文明轉型:中國工業文化遺產與城市文化空間再造論綱——城市文化經濟與政策的現代議程[J].東岳論叢,2019,40(8):25-31,191.

[41] 高超群.現代工人與企業關系的歷史演變——從大生看中國工業化進程中的社會重建[J].文化縱橫,2019(2):98-108,144.

[42] 加小雙,徐擁軍.中國“城市記憶”理論與實踐述評[J].檔案學研究,2014(1):22-32.

[43] 王玉玨,張馨藝.檔案情感價值的挖掘與開發研究[J].檔案學通訊,2018(5):30-36.

[44] 徐國利.傳統儒商義利觀及其近代轉型與文化取向[J].學術界,2020(9):147-156.

[45] 范煒,曾蕾.AI新時代面向文化遺產活化利用的智慧數據生成路徑探析[J].中國圖書館學報,2024,50(2):4-29.

[46] 上海圖書館.盛宣懷檔案知識庫[EB/OL].[2024-07-12].https://sd.library.sh.cn/sd/home/index.

[47] 周子晴,丁華東.多感官體驗與檔案記憶資源開發[J].檔案管理,2021(6):34-39.

[48] 王美賢,程宸,陳濤,等.沉浸式數字敘事中的視聽聯覺研究與構建——以宋慶齡與中國福利會相關檔案開發實踐為例[J].數字人文研究,2024,4(1):74-85.

[49] 金燕,宋璇,馬寧.國內文化遺產博物館多感官體驗研究綜述[J/OL].包裝工程,2024:1-21[2024-07-14].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1094.TB.20240603.1111.004.html.

[50] 胡雅潔,李棟寧.基于多感官互動場域的嗅覺體驗設計研究[J].設計,2023,36(23):27-29.

[51] 國家典籍博物館.“甲骨文記憶”展[EB/OL].[2024-07-14].https://www.nlc.cn/web/shouye/zuixinhuodong/zlyg/20230413_

2568741.shtml.

[52] 詹一虹,孫琨.非物質文化遺產傳承的梗阻與元宇宙沉浸式場景的運用[J].江西社會科學,2022,42(8):180-189.

[53] 李宣,舒安琦.交互敘事視角下智慧博物館沉浸式體驗設計研究[J].包裝工程,2024,45(6):461-470.

[54] 蘇州市工商檔案管理中心.蘇州中國絲綢檔案館“第七檔案室”沉浸式互動體驗活動開啟[EB/OL].[2024-07-14].http://www.daj.suzhou.gov.cn/detail/136760.html.

[55] 秦曉珠,張興旺.數字孿生技術在物質文化遺產數字化建設中的應用[J].情報資料工作,2018(2):103-111.

[56] 陳佳雨,丁華東.講好檔案故事——融媒體時代檔案記憶資源“微”開發思考[J].檔案與建設,2022(12):31-35.

[57] 福建省泉州市檔案館.福建泉州:創新運用AI技術傳遞檔案文化[N].中國檔案報,2024-04-11(2).

作者簡介:王玉玨(1985-),女,武漢大學信息管理學院教授,博士生導師,武漢大學文化遺產智能計算實驗室研究員,研究方向:數字遺產、數字記憶、檔案記憶理論、世界遺產與文獻遺產;程爍(2001-),男,武漢大學信息管理學院碩士研究生,研究方向:文化遺產保護與利用、檔案信息資源開發。