“限塑令”背景下可降解塑料吸管產品質量狀況研究

關鍵詞:“限塑令”,降解吸管,生物分解率,聚乳酸,質量狀況

DOI編碼:10.3969/j.issn.1674-5698.2024.10.021

0 引言

1965年,一體式PE(聚乙烯)背心袋的發明曾被譽為“二十世紀最偉大的發明”,然而37年后的2002年,同樣的塑料背心袋卻被英國《衛報》評為“人類最糟糕的發明”。塑料為人們創造了一個全新的世界,承載著現代社會工業化的運轉,但長期以來的巨大用量,加之大多數塑料制品難以回收、降解,不斷累積形成了大量的塑料垃圾,嚴重危害生態環境和人類健康。據悉,全球每年生產約4.3億噸塑料,經使用后,產生約2.8億噸塑料廢物[1],其中僅有9%能夠回收,79%被遺棄到自然環境中[2]。丟棄在自然環境的塑料,易被鳥類、魚類誤食,造成生物死亡。另外,在自然條件下,塑料經過氧化、風化,形成難以清理回收、危害更大的微塑料(直徑小于5mm)。有學者已在以海產品為主要原料的飼料中,發現各種形態的微塑料[3],人類作為食物鏈的頂端,必定是富集者,另外微塑料還能通過飲水和空氣進入人體,對人體的生殖系統、消化系統等造成威脅[4]。塑料污染已然成為全人類之痛,是亟需解決的世界難題。

一次性塑料用品是塑料垃圾的主要來源之一,而塑料吸管因體積小,使用時間短,量大且難以回收,是造成嚴重的“白色污染”的典型代表。據估計,我國每年生產塑料吸管超過460億根,人均使用量超過30根[5]。傳統的一次性飲用塑料吸管主要由PP和PET聚合物制成,被遺棄到自然環境中,經風化作用后,會分解成顆粒碎片,是微塑料的重要來源[6]。采用生物可降解吸管作為替代品,是治理塑料污染的重要舉措,保證市面上流通的可降解吸管質量,更是確保“真降解”的關鍵所在。

1 “限塑令”背景下可降解吸管發展狀況

近幾年,為應對日益嚴峻的塑料污染問題,各國紛紛出臺一系列政策和措施。2018年7月,美國西雅圖市開始全面禁用塑料吸管,隨后,華盛頓哥倫比亞特區規定在餐廳和其他服務業禁用塑料吸管。2018年10月,歐洲議會通過了針對海洋微塑料污染治理的10種一次性塑料制品禁限規定,其中,首要禁止的就包括非降解一次性吸管[7]。2007年12月31日,我國發布了《國務院辦公廳關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》,自此正式拉開了限塑、禁塑的帷幕,同時環保材料也迎來了發展的浪潮。2020年1月,國家發展和改革委員會和生態環境部聯合印發了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,要求到2020年底,全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管。2020年7月10日,國家發展改革委等9個部門聯合印發《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》,進一步強調狠抓重點領域,引導督促相關企業做好產品替代,并按照《意見》規定期限,停止使用一次性塑料吸管,最嚴“限塑令”正式來臨。我國海南省在2022年1月,全面禁止包括塑料吸管在內的各種一次性不可降解塑料制品。

替代不可降解吸管的生物可降解吸管是指能在自然條件下或特定條件下,經微生物作用后,完全降解成二氧化碳、水以及小分子無機物的吸管,不是指崩解為肉眼難以發現的細小微粒的材料制成的所謂的“降解吸管”。生物可降解吸管包括純紙吸管,可降解塑料吸管和其他天然高分子材料吸管。最嚴“限塑令”實行后的初期,大多數一次性吸管采用紙吸管作為替代品,環保要求得到滿足,但使用性能卻無法保證,紙吸管在短時間內極易被浸濕,甚至泡軟泡爛,嚴重影響消費者使用感受。因此,現在逐漸替換升級為生物降解塑料吸管,最為常見的是PLA(聚乳酸)吸管,單PLA材質硬且脆,不耐高溫,通常混入PHA、PBS、PBAT進行改性,提升其綜合性能。當然,目前還有一些新興材料和天然材料制作的吸管[8,9],例如:稻草吸管,竹質吸管,食用吸管等,但因受工藝限制,還無法實現大規模量產,無法滿足茶飲等行業的需要。

2 相關標準現狀

目前,與可降解塑料吸管相關的產品標準主要有GB/T 41008-2021《生物降解飲用吸管》、QB/T4633-2014《聚乳酸冷飲吸管》、GB/T 41010-2021《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》。

GB/T 41008-2021《生物降解飲用吸管》標準規定了生物降解飲用吸管的術語和定義、分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志、運輸和貯存。該標準明確了僅適用于以生物降解樹脂制成的吸管、以天然高分子為主要原料的吸管以及接觸食品層為降解塑料的吸管,不適用于純紙吸管,制作的原料應為已被批準為食品接觸用的材料。該標準的技術要求大致可分為兩類,一類是外觀、規格尺寸和耐溶性等,是為確保吸管的使用性;另一類是有機物成分含量、化學性能和生物降解性能,是為確保吸管可完全降解,且殘留物無毒無害,不會污染環境介質。

QB/ T 4633-2014《聚乳酸冷飲吸管》標準規定了聚乳酸冷飲吸管的術語和定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存。該標準年限較早,降解材料產業處于摸索階段,市面上可降解吸管品類較少,故該文件僅針對以聚乳酸為主要原料,且用于吸食冷物的吸管。該標準規定產品的降解性能應符合GB/T 20197-2006《降解塑料的定義、分類、標識和降解性能要求》中5.1的要求,僅要求生物降解率≥60%。

GB/T 41010-2021《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》標準規定了生物降解塑料與制品的降解性能和標識要求,適用于天然高分子材料、合成聚合物、含有如增塑劑等添加劑的材料以及各類生物降解材料加工而成的制品。該標準對生物降解塑料與制品的有機物成分、重金屬及特定元素含量限量、高度關注物質、生物降解率及崩解率和降解產物生態毒性試驗做出了具體要求。明確了應根據降解環境條件,選擇對應的檢驗方法,例如當宣稱可堆肥降解時,生物分解率應按照GB/T 19277.1或者GB/T 19277.2進行測試。可堆肥化、可土壤、海洋環境降解條件均對應的是需氧條件,污泥厭氧消化和高固態厭氧消化降解條件對應的是厭氧環境,淡水環境降解條件采用有氧或無氧條件均可,只是前者試驗周期為180天,后者為60天。試驗周期較長的包括土壤、海洋環境以及家庭可堆肥降解條件,分別為2年、2年和365天;相對較短的是工業化堆肥,為180天;最快的是兩種厭氧條件的降解試驗方法。另外,值得一提的是該標準明確了文字標識和圖形標志的要求,可降解制品應標上“雙J”的圖形,并在下方注明材質、降解環境條件、產品標準號和產品名稱,降解環境可以是多個,但必須提供對應的符合性證明。

3 可降解塑料吸管產品檢測及分析

本文在市面上隨機選取了10批次宣稱生物降解的吸管產品,其中流通使用領域5批次,全部采自茶飲門店供消費者使用的吸管,電商平臺5批次。試驗方法采用GB/T 38737-2020《塑料受控污泥消化系統中材料最終厭氧生物分解率測定采用測量釋放生物氣體的方法》,評估方法采用GB/T 41010-2 0 21《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》,采用按標準要求自主搭建的平臺進行試驗,試驗周期90天,參比材料是微晶纖維素。

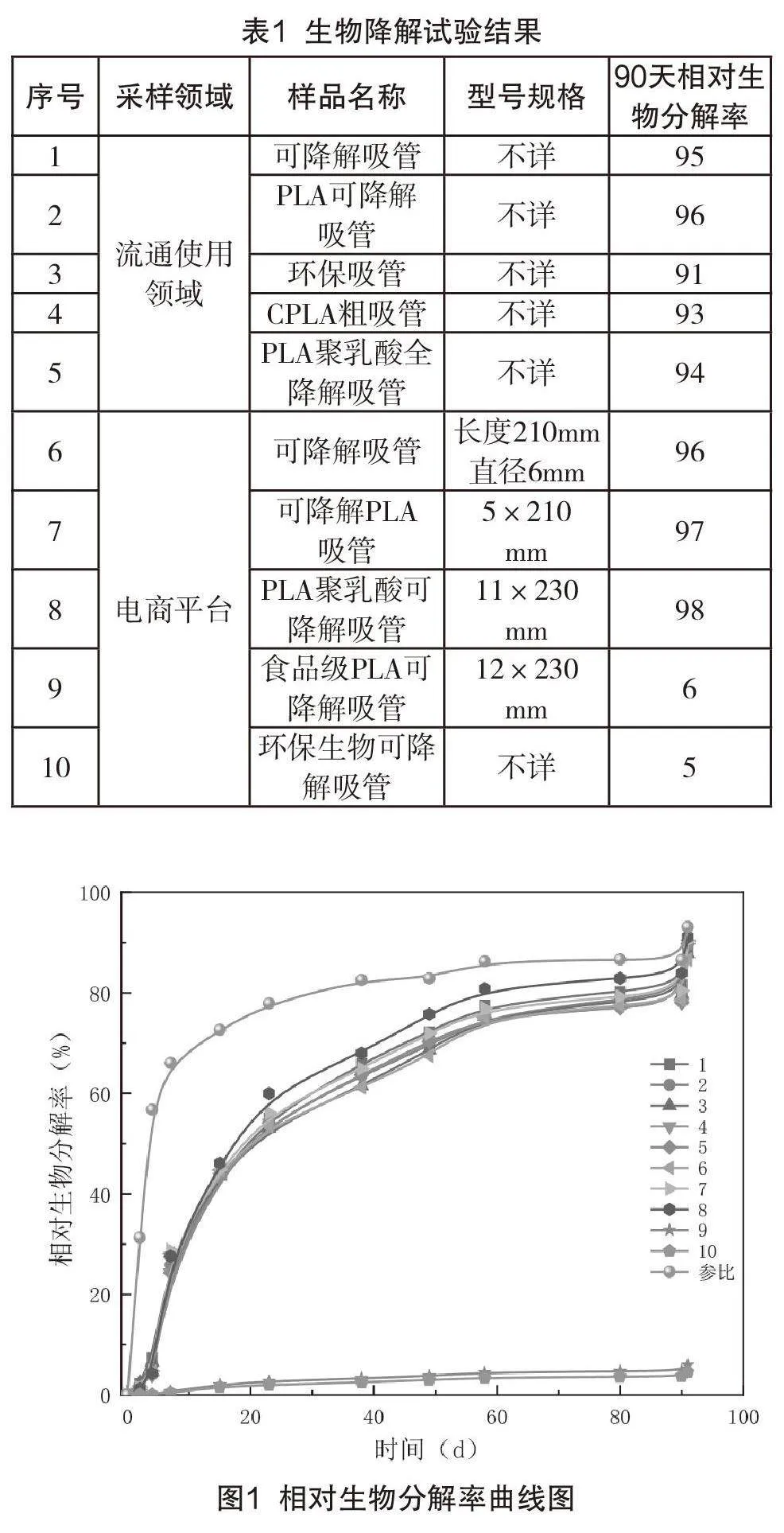

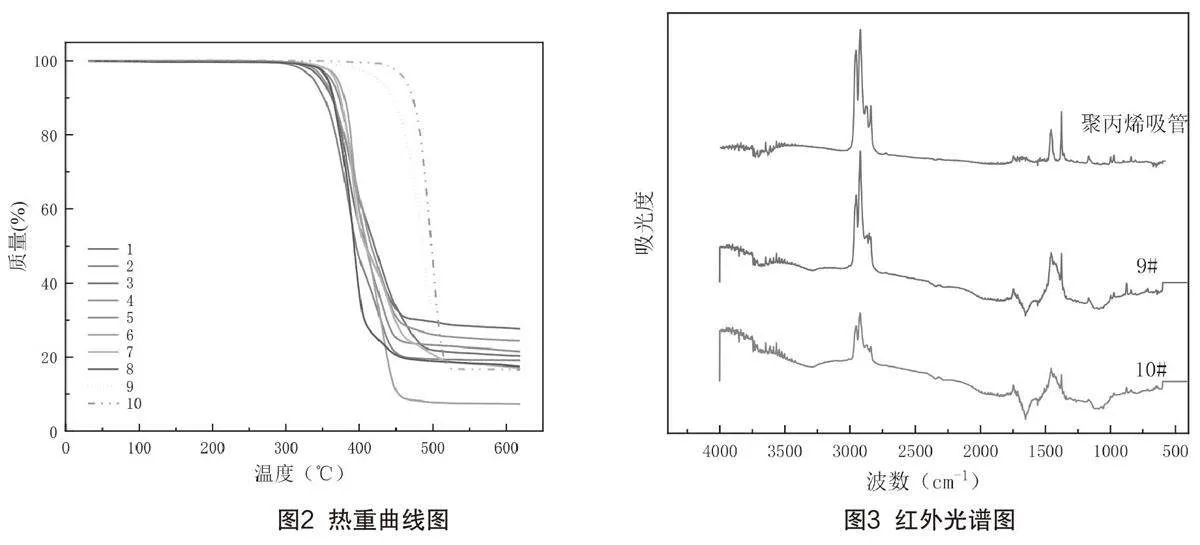

最終試驗結果如表1和圖1所示,10批次吸管中有8批次吸管在90天時相對生物分解率超過90%,按標準判定此項目合格,為生物降解吸管,另外兩批次吸管,90天時相對生物分解率分別僅為6%和5%,按標準判定此項目不合格,不屬于生物降解吸管。由圖1可見,參比材料分解速率明顯快于各組樣品,1~8號樣品均呈現前期反應速度快,后期放緩的趨勢,與標準GB/T 38737-2020附錄C[10]中給出了生物分解曲線舉例相符,9~10號樣品在試驗周期內幾乎未降解,為進一步鑒別“假降解”吸管的材質類別,進行熱重和紅外分析表征,結果分別由圖2和圖3所示,由圖2可見,1~8號樣品均在溫度30 0 ~350℃區間內開始明顯失重,而9~10 號樣品在溫度4 0 0 ~ 450℃區間內才明顯失重,兩組非生物降解吸管的分解溫度明顯高于8組生物降解材料的分解溫度,文獻[11]中報道聚丙烯的分解溫度在4 41℃左右,初步判斷9 ~1 0 號樣品主要原料為聚丙烯。為確定是否為聚丙烯吸管,將兩組不合格樣品和聚丙烯進行了紅外測試,結果顯示9~10號樣品與聚丙烯吸管的紅外譜圖相似度較高,且由于CH2、CH3、CH的伸縮振動疊加,在280 0cm-1~30 0 0cm-1出現了多重峰,在1165cm-1和972cm-1附近有[CH2CH(CH3)]n的特征峰,與聚丙烯特征峰吻合[12]。試驗結果證實了9~10號樣品確為非生物降解吸管,其主要原料為聚丙烯,然而《公共機構停止使用不可降解一次性塑料制品名錄(第一批)》文件特別以負面清單的形式說明,不可降解材料是指含聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、乙烯-醋酸乙烯(EVA)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)等非生物降解高分子材料。

本次采集的10批樣品中,從流通使用領域購買的5組產品,均為合格降解吸管,可見在茶飲行業生物降解吸管的推廣使用情況較好;從電商平臺購買的5組產品中就有2組不合格,不合格率高達40%。

4 思考與建議

從檢測結果來看,目前市面上仍然存在部分假生物降解吸管。生物降解吸管僅通過肉眼很難辨別真偽,且多為拆零使用的一次性用品,使用時間較短,往往不超過30分鐘,所以,無論對于市場監督管理人員還是消費者,都難以及時發現假冒偽劣降解吸管產品。

在連鎖茶飲等行業門店中,使用的吸管一般由公司集中采購,主要來源于大型生產企業,從供應到驗收都有較好的質量控制,因此生物降解吸管的質量有較好保證,產品合格率較高;在網絡平臺上,多為個人用戶采買,假冒的生物降解吸管并不影響消費者使用,個別商家采用成本更低的聚丙烯吸管冒充生物降解吸管,產品監測的合格率較低,監管難度較大。針對降解吸管的質量安全問題,提出如下建議。

首先,認真貫徹落實習近平總書記關于食品藥品安全“四個最嚴”要求,按照《食品相關產品質量安全監督管理暫行辦法》(市場監管總局令第62號),結合工業產品“兩個規定”,進一步摸清塑料餐飲具生產銷售單位底數,督促建立和完善“日管控、周排查、月調度”制度,依法配備質量安全員、質量安全總監,切實落實企業質量安全主體責任,守住食品安全的基本底線。

其次,要嚴格落實“限塑令”要求,在生產環節,指導生產企業按周期定時送檢,以確保生產合格的生物降解吸管;在流通環節,結合風險監測開展監管,提升監測樣本的覆蓋面和全面性,獲取真實質量狀況,發現不合格情況及時追溯處理;在日常監督檢查中,利用便攜式紅外光譜等設備,在檢查現場快速完成吸管樣品測試,為初步判斷吸管的可降解性和產品符合性,提供科學依據,減少不合格品流入市場的風險。

監管部門要加強塑料污染治理宣傳引導,通過政策圖解、短視頻等多種形式,增強民眾環保意識,減少不可降解塑料制品的使用量;加強對餐飲行業商家的管理,呼吁商家盡量采用直飲杯蓋等工具,減少吸管的總體使用量,從“需求側”倒逼源頭、減量控制;指導生產企業加大標準研究和質量管理,通過產學研檢,融合開發更低成本的可降解塑料,從源頭上杜絕生產不符合現行政策的產品。